창덕궁 영화당에서 서연관(왕세자의 스승)들이 사도세자(오른쪽)가 영조(중앙)에게 배운 내용을 평가받는 ‘회강(會講)’을 재현하고 있다.

그런데 우리가 사는 현실에는 실제로 이상한 사람, 웃기는 사람, 때로는 미친 사람이 존재한다. 그들이 빚어내는 이상한, 정말 이해가 가지 않는 상황이 있다. 그럴 경우 납득이 가지 않는다고 거부하지 말고 ‘아, 이런 일도 있구나’ 하고 인정하는 일도 역사 공부의 중요한 첫걸음이다.

사도세자의 뒤주 죽음은 ‘도저히 이해할 수 없는 사건’으로 받아들여진 것 같다. 충분히 그럴 만하다. 아무리 아들이 잘못했기로서니 아버지가 아들을 뒤주에 넣어 죽이다니…보통 사람들의 상식으로는, 평범한 사람들의 삶에서는 좀처럼 만나보기 어려운 비극적 사건이기 때문이다. 그래서 사람들은 사도세자의 광증(狂症)이 사료 곳곳에서 발견되는데도 광증을 사실로 받아들이기보다 다른 방식으로 해석해왔다. 융건릉에 대한 문화재청의 공식 설명에서도 그 흔적은 여지없이 드러난다.

1762년 윤(閏) 5월 21일 아버지 영조의 명으로 뒤주 속에 갇혀 숨진 장헌세자는 그해 7월 23일 현재의 동대문구 휘경동인 양주 배봉산 아래 언덕에 안장되었다. 아들을 죽인 것을 후회한 영조는 세자의 죽음을 애도한다는 뜻에서 ‘사도’라는 시호를 내리고, 묘호를 수은묘라고 하였다. 1776년 그의 아들 정조가 즉위하여, 아버지에게 ‘장헌’이라는 시호를 올리고, 수은묘를 원으로 격상시켜, 영우원으로 고쳐 부르게 되었다.

영조가 후회했다고?

정병설의 책 ‘권력과 인간’은 사도세자의 죽음에 대한 종합 연구서라 할 만하다.

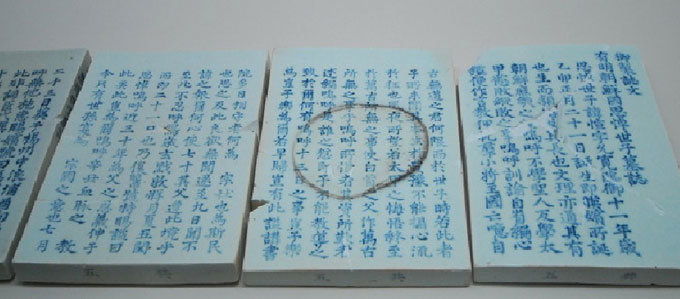

나는 국립전주박물관에서 열린 외규장각 의궤 특별전에서 영조가 쓴 사도세자의 묘지명을 본 적이 있다. 묘지명은 죽은 사람을 기리는 글로, 묘비와는 달리 무덤에 함께 묻는 물건이다. 영조가 쓴 묘지명은 모두 5장의 자기(瓷器)였다. 대충 읽어보아도 ‘오호(嗚呼)’라는 말이 10번은 나온다. 하긴 아버지가 자식을 뒤주에 넣어 죽은 사건이니, 사정이 무엇이었든지 간에 탄식이 먼저 나오는 것은 인지상정일 것이다. 그러나 이것이 영조의 ‘후회’를 의미하지는 않는다.

이 묘지명은 무덤을 만들던 임오년에 쓴 것이다. 바로 1762년 영조 38년의 일이다. 그해 사도세자가 뒤주에서 죽었는데 훗날 이를 임오화변(壬午禍變)이라고 부른다. 묘지명에는 사도세자가 영조 11년(을묘년 1735) 정월 21일에 태어났다는 말, 영빈(暎嬪) 소생이라는 말도 적혀 있다. 영빈은 이 씨다. 죽은 뒤 폐세자됐던 그를 다시 세자로 복위시키고 ‘사도’라는 시호를 내렸다고 했다. 적어도 지금까지는 영조가 살아 있을 때 이 처분을 후회했다는 공식 기록은 없다. 다만 묘지명의 다음 대목은 오해를 가져왔다.

강서원에서 그 여러 날 너를 지킨 이유는 무엇이었겠느냐. 종묘사직을 위한 것이고, 이 나라 백성들을 위한 것이었다. 생각이 여기에 이르자 참으로 아무것도 듣고 싶지 않았거늘, 아흐레째 되던 날 피치 못할 보고를 들었도다. 너는 무슨 마음으로 일흔 살 먹은 지 애비를 이런 지경에 처하게 한다는 말이냐.[講書院多日相守者何 爲宗社也, 爲斯民也. 思之及此, 良欲無聞, 逮至九日, 聞不諱之報. 爾何心使七十其父遭此境乎]

그런데 이 대목을 다음과 같이 잘못 읽었다.

강서원에서 여러 날 뒤주를 지키게 한 것은 어찌 종묘와 사직을 위한 것이겠는가. 백성을 위한 것이겠는가. 생각이 이에 미쳐 진실로 아무 일이 없기를 바랐으나 구 일째에 이르러 네가 죽었다는 비보를 들었노라. 너는 무슨 마음으로 칠십의 아비로 하여금 이런 경우를 당하게 하는고.(김울림, ‘휘경동출토백자청화어제사도세자묘지명’, 미술자료 66, 국립중앙박물관, 2001, 110쪽. 정병설, ‘권력과 인간-사도세자의 죽음과 조선왕실’, 문학동네, 2012에서 재인용)

앞 문장에 걸리는 의문사 ‘하(何)’를 뒷 문장인 ‘위종사야(爲宗社也)’에 걸리는 것으로 잘못 읽은 데서 당초 오해가 시작됐다. 묘지명에서도 나왔지만 9일 동안이나 영조는 사도세자를 뒤주에 가두어놓았다. 앞에 소개한 오역대로라면 영조는 망령이 난 것이 틀림없었다. 영조는 망령이 나서 사도세자를 죽인 것이 아니었다.

실록을 먼저 읽기를

조선왕조실록을 ‘유네스코 세계기록유산에 등재된 자랑스러운 문화유산’이라고만 아는 분이 많다. 그러나 실록을 30년 이상 읽어온 학인의 경험에서 볼 때, 무엇보다도 실록은 이름처럼 믿을 만하다. 당파에 따라 달리 기록하는 사평(史評·사론)을 유보한다고 쳐도 사실에 관한 한 실록은 참으로 신뢰도가 높다. 아버지 사도세자에 대한 기록을 지우고 싶었던 정조는 승정원일기(承政院日記)는 지울 수 있었어도, 실록은 지우지 못했다. 그러므로 나는 먼저 실록 기록으로 사도세자의 처분 기사를 살펴야 한다고 생각한다. 사도세자가 뒤주에 갇히던 윤 5월 13일에 사관은 다음과 같이 기록했다.

임금이 창덕궁에 나아가 세자(世子)를 폐하여 서인(庶人)을 삼고, 안에다 엄히 가두었다. 처음 효장세자(孝章世子)가 훙(薨)한 뒤, 임금에게는 오랫동안 후사(後嗣)가 없다가, 세자가 탄생하기에 이르렀다. 타고난 자질이 뛰어나 임금이 매우 사랑하였는데, 10여 세 이후에는 점차 학문에 태만하게 되었고, 대리청정한 후부터 ‘질병이 생겨 천성을 잃었다[疾發喪性]’. 처음에는 대단치 않았기 때문에 신민(臣民)들이 낫기를 바랐었다. 정축년(1757), 무인년(1758) 이후부터 병의 증세가 더욱 심해져서 병이 발작할 때에는 궁비(宮婢)와 환시(宦侍)를 죽이고, 죽인 후에는 갑자기 후회하곤 하였다. 임금이 매양 엄한 하교로 절실하게 책망하니, 세자가 의구심에서 질병이 더하게 되었다. 임금이 경희궁(慶熙宮)으로 이어하자 두 궁(宮) 사이에 서로 막히게 되고, 또 환관(宦官)·기녀(妓女)와 함께 절도 없이 유희하면서 하루 세 차례의 문안(問安)을 모두 폐하였으니, 임금의 뜻에 맞지 않았으나 이미 다른 후사가 없었으므로 임금이 언제나 종묘사직과 나라를 위해 근심하였다.(‘영조실록’ 권 99, 38년(1762) 윤 5월 13일)

어려서는 똑똑했던 세자가 커가면서 발작하는 병이 들어 인성(人性)을 잃고 사람을 죽였다. 병이 갈수록 악화되었다는 것이 사관의 전언이다. 10여 세 이후부터 그랬으니까, 꽤 오래 이런 양상이 계속됐고 영조가 뭔가 판단을 내려야 할 시점이었음을 보여준다. 비극이 일어나기까지의 과정을 사료 비판을 통해 확인할 수 있는 사실은 다음과 같다.

비극의 진실

세자가 대리청정을 한 뒤 영조는 국왕의 덕목과 훈련에 대해 타일렀다. ‘너는 안락한 데서 태어나서 자랐다’ ‘천리(天理)는 멀리 있지 않고 내 마음에 있다’ ‘너는 용렬하니 어렸을 때 힘쓰지 않으면 후회할 것이다’ ‘쾌(快)라는 한 글자가 너에게는 병통이니 경계하고 경계하라’ ‘음식은 한때의 영양과 맛이요, 학문은 일생의 영양과 맛인데, 배부르고도 체하지 않는 것은 오직 학문이다’ ‘나는 보통 때 반드시 꿇어앉아 감히 다리를 쭉 펴고 앉지 않는다’ ‘형옥(刑獄)을 경솔하게 처리한다면 반드시 잘못을 저지를 것이니 신중히 하고 신중히 하라’ ‘나는 불나방이 날아와 등불에 부딪히는 것을 보면 도랑과 골짜기에서 이리저리 뒹구는 백성을 생각하여 구휼하는 정사를 베풀었다’ ‘사치를 몰아내는 한 가지 절목은 곧 임금이 먼저 해야 할 일이다’…(‘영조실록’ 권69, 25년(1749) 2월 17일).

그러나 사도세자는 영조와 달랐다. 세자 교육을 담당하는 서연(書筵)에서는 눈병을 호소했다. 영조는 이를 꾀병으로 생각했다. 밥만 많이 먹고, 책읽기는 싫어하는 것, 이것이 문제였다. 답답했다. 답답함은 세자에 대한 무시와 조롱으로 이어졌다. 일 년에 책 읽고 싶을 때가 고작 한두 번이라고 ‘당당하게’ 대답하는 세자에게 어떤 느낌이 들었을까. 실제로 세자가 죽기 십 년 전부터 영조는 세자를 거의 포기했다(정병설, 앞의 책, ‘놀고 싶은 세자’).

앞서 살펴본 실록의 사관 기록뿐 아니라 ‘한중록(恨中錄)’ 및 승정원일기에도 세자는 일찍부터 광증을 보였다고 기록돼 있다. 영조도 세자가 ‘미쳤다’는 사실을 알고 있었다. 세자의 생모 영빈 이씨(선희궁)가 세자의 비행(非行)을 영조에게 알리면서 미쳤으니 선처를 바란다고 했지만, 영조는 ‘세자를 폐위시키는 반교[廢世子頒敎]’에서 “비록 미쳤다고는 하지만, 그렇다고 어떻게 처분을 하지 않을 수 있겠는가[雖曰狂, 何不處分]”라고 분명히 말했다.

10여 세부터 시작된 세자의 정신불안과 의대증(衣帶症·아무 옷이나 입지 못하는 병)은 가학증으로 이어졌다. ‘한중록’에서는 세자가 김한채의 머리를 베어 집 안에 들고 들어와 혜경궁 홍씨와 나인들에게 보여줬다고 하였는데, 김한채는 내관이었다. 그전에도 세자는 영조의 꾸지람을 들으면 내관과 나인을 때렸는데, 1757년 6월부터 사람을 죽이기 시작했다고 하였다. 김한채를 죽일 때 나인도 여럿 죽였다고 하는데, 실록에서는 모두 6명이라고 한다. 이런 사실은 폐세자 당시(1762년) 실록에서 ‘정축년 이후부터 증상이 심해졌다’고 말한 기록과 일치한다. ‘현고기(玄皐記)’에서는 이때가 처음이 아니라, 세자가 장성하기 이전에 이미 살인을 저질렀다고 한다.

사도세자 묘지명. 본문 어디에도 영조가 후회하는 말은 없다.

세자의 가학증

혜경궁은 경진년(1760) 이후로 세자가 얼마나 많은 사람을 죽였는지 기억할 수조차 없다고 했다. ‘세자를 폐위시키는 반교’에 따르면, 생모인 선희궁이 영조에게 세자의 비행을 말하면서 내관과 나인 100여 명을 죽였고 불에 달궈 지지는 악형을 가했다고 했다. 세자는 주로 만만한 아랫사람들만 죽였다(정병설, 앞의 책, p.148 등).

그런데 가학증의 대상이 점차 확대됐다. 후궁은 물론 아내인 혜경궁 홍씨까지 공격했을 뿐만 아니라 시강원에서 세자를 가르치는 스승을 쫓아가 공격하려고 했다. 영조가 술을 마셨다고 의심했을 때였다. 아마 시강원 스승들이 일러바쳤다고 생각한 듯하다. 죽기 직전에는 생모 선희궁까지 죽이려고 했다.

이런 와중에 창덕궁 낙선재 우물에서 자살을 시도한 행적도 보인다. 평양으로 탈출하기도 했다. 일반불안장애, 강박장애, 충동조절장애를 겪던 세자는 1760년부터 정신분열증까지 겪게 된다. 헛것이 보이는 것이다. 그리고 아버지를 욕하기 시작했다. 세손(정조) 등이 생일을 축하하러 왔을 때는 “부모도 모르는 내가 자식을 어찌 알랴”라며 쫓아냈다. 자기는 부모도 자식도 모르는 사람이라는 말이다. 자포자기였다.

이듬해 1761년 1월 세자는 자신이 사랑하던 빙애(경빈 박씨)를 죽였다. 옷을 갈아입다가 의대증이 발병해 죽였는데, 얻어맞은 빙애는 세자가 나간 뒤 신음하다가 절명했다. 빙애를 구타할 때 세자는 빙애와의 사이에서 낳은, 돌이 갓 지난 왕자 은전군(恩全君)도 칼로 쳤다. 그리고 칼 맞은 은전군을 문밖 연못에 던졌다. 이를 알고 영조의 계비 정순왕후가 은전군을 구하여 이름을 하엽생(荷葉生), 곧 ‘연잎이’라고 불렀다. 영조는 자(字)를 연재(憐哉), ‘가련하도다!’로 지어주었다.

아들이니까…

이상이 사도세자가 뒤주에 갇혀 죽게 된 과정이다. 그럼에도 이런 객관적 사실들은 도외시한 채, 사도세자가 소론과 결탁하려다 노론에 의해 죽임을 당한 것이라는 ‘당쟁 희생설’이 근거도 없이 사실처럼 떠돌았다. 이렇게 된 데는 무엇보다 사도세자의 아들 정조에게 그 원인이 있었다. 정조 13년(1789)에 쓴 ‘현륭원행장(顯隆園行狀)’이 그것이다. 사도세자의 묘소를 화성으로 옮기며 지은 일대기다.

어느 날 저녁밥을 먹는데, 영종께서 부르자 즉시 밥을 뱉어 버리고 대답하며 일어났다. 좌우에서 왜 그렇게 서두르느냐고 하자 대답하기를, “‘소학’에 ‘밥이 입에 있으면 뱉는다’고 하지 않았던가” 하여, 영종이 듣고는, “이제 겨우 세 살짜리가 체인(體認) 공부를 알고 있구나” 하였다는 것이다. (…) 여름에 너무 더워서 궁관이 서연 여는 시간을 고쳐 정할 것을 청하자, 이르기를, “아침저녁은 시원하여 송습(誦習)하기에 알맞을 뿐만 아니라 대조께서는 낮 시간에 주강(晝講)도 하시는데 내가 어떻게 감히 더위가 싫다고 시간을 바꿀 것인가” 하고 듣지 않았으며, (…) 정축년 2월 정성왕후(貞聖王后)가 승하하자 소조가 울부짖고 발버둥을 치며 어쩔 줄 몰라 하면서, 초빈에서 발인 때까지 다섯 차례의 전(奠)과 일곱 차례의 곡(哭)을 모두 몸소 봉행하면서 정성을 다하였고, 새벽 밤낮 할 것 없이 곡소리가 거의 그치지 않아 내외척과 집사들이 모두 감격하여 찬탄을 아끼지 않았고, 그 소식을 들은 중외에서는 모두 눈물을 흘렸다.

사도세자가 뒤주 속에서 죽은 문정전(휘령전).

그러나 정조가 쓴 행장은 사실과 다르다. 아들이니까 그럴 수 있다. 누군들 자신의 아버지가 악행으로 역사에 남길 바라겠는가. 그리고 사도세자를 구하려면 영조를 후회하게 해야 했다. 바로 병신년(1776)에 영조가 승정원일기를 비롯해 모든 공문서의 정축년부터 임오년까지 있었던 차마 말 못할 내용의 기록들을 전부 지워버리라고 하였던 사실을 그 증좌로 들었다.

공존할 수 있는 권력

융건릉에 가보면 정조의 효심과 사도세자의 비극이 만나 기이한 역사 왜곡이 벌어지고 있다. 여전히 당쟁으로 희생된 사도세자와, 그런 아버지를 되살려낸 정조의 갸륵한 효심이라는 담론이 넘쳐난다. 안내문에도 자원봉사자의 해설에서도…. 축제와 현양(顯揚)이라는 두 축으로 진행되는 지방자치단체 행사가 낳은 또 다른 병폐다.

이 사건의 전개와 원인을 대체로 정확히 알고 있다고 하더라도 종종 빠지는 함정이 있다. 첫째, 여전히 그 원인을 정면으로 응시하지 않으려는 태도다. 둘째, 이런 사태의 근원적인 원인이 ‘본질적으로’ 권력의 비정함에 기인하는 것으로 보는 해석이다.

첫 번째 함정의 사례는 박시백의 견해에서 볼 수 있다. 그는 사도세자의 비극에 하나의 해석을 더했다며, 그 원인을 아버지와 아들의 대립에서 찾았다. 2인자답지 않았다는 것이다. 사족이라는 전제를 달기는 했지만, 그는 ‘비극의 가장 큰 원인은 사실 모두의 예상을 뛰어넘은 영조의 장수에 있다 할 것이다’고 했다(앞의 책, 작가후기).

경기도 화성에 있는 사도세자의 능 융릉. 나중에 혜경궁 홍씨와 합장했고, 옆에 정조의 능인 건릉이 있다.

두 번째 함정의 사례를 안타깝게도 정병설의 견해에서 찾을 수 있다. 그는 ‘본질을 보면 영조가 말한 사백 년 종사는 다름 아닌 자신의 권력이다. 권력의 핵심인 자기 자신에 대한 도전은 털끝만한 것이라도 용서하지 않는다. 자식이라도 봐줄 수 없다. 평범한 아버지로서는 도저히 납득할 수 없는 일이지만, 권력의 일반적 논리에 따르면 이해하지 못할 일이 아니다’라고 했다(앞의 책, p.327).

권력은 원래 그렇다는, 권력 환원론이다. 그래서 책의 제목도 ‘권력과 인간’이라는 추상성을 띠었는지도 모르겠지만, 권력은 원래 그렇지 않다. 태종과 세종은 상왕과 임금으로 공존했으며, 조선 역사에선 세자와 국왕이 갈등을 빚은 경우가 오히려 드물다. 서로 권력이 다르기 때문이다. 한마디로 국왕과 세자는 공존할 수 있는 권력인 것이다. 그러므로 ‘권력의 비정함’이란 ‘해석’은 해석이 아니다. ‘권력은 비정할 때도 있다. 그러나 아닐 때도 있다.’ 따라서 ‘권력의 비정함’이란 논리적으로 무의미한 해석이다.

이 사건의 원인(통상적인 의미의 원인)은 사도세자의 비행과 광증이다. 그런데 그 원인들이 ‘뒤주의 죽음’이라는 비극으로 나타나게 만든 조건을 논하려면 장수나 권력의 비정함보다는 왕정(王政)의 성격에서 찾아야 한다고 본다. 왜 하필 뒤주를 사용했는지에 대해 정병설 교수가 잘 설명하고 있다. 누가 감히 세자에게 손을 댈 수 있을 것인가.

왕정의 비극

영조를 비정한 아버지라고 말한다. 그전에 생각해보자. 악행과 죄상이 명백하다. 사람 죽이기를 쉽게 하고, 정신까지 이상한 세자를 그냥 둘 수는 없다. 연산군과 광해군처럼 폭군 또는 혼군이 될지 알 수 없는 세자다. 저를 낳은 어미까지 나서서 처분을 요청하는 세자였다. 어떻게 해야 할까. 나는 여기서 사도세자의 비극 이전에 영조의 비극을 읽는다. 평범한 아버지였으면 선택하지 않아도 됐을 결단을 국왕인 그는 강요당하는 것이다. 세자를 바꿀 수 있는 이는 국왕뿐이다. 살려두려면 어찌해야 하나. 세손이 즉위했을 때 어떻게 되나. 사도세자와 정조는 어떻게 위계를 세우나. 이것이야말로 태양이 둘 있는 형국이다.

또 생모 선희궁이 너그러운 처분을 원했을 때도 영조로서는 달리 방법이 없었던 것이다. 정상적인 임금도 세우고 사도세자도 살려두어 여생을 마치게 할 수 있는 방법이 과연 있었을까. 내가 보기에는 없다. 정조의 사도세자 현양조차 사도세자가 죽었기 때문에 가능했다. 요컨대, 이 사건은 왕정이 아니면 일어나기 어려운 사건이다.

처분 방법을 생각해보자. 사약(賜藥)이나 참수(斬首), 과연 누가 약사발을 들고 가고, 형장으로 끌고 갈 수 있을 것인가. 만일 명이 바뀌어 세자가 살아난다면? 그게 아니라도 세손이 있지 않은가. 누가 자신의 아비에게 사약을 내리거나 참수형을 집행한 신하를 무사히 놔둘 것인가. 자결도 뭇사람의 만류 속에 불가능해진 상태에서 결국 세자의 처분은 영조 자신의 몫일 수밖에 없다. 뒤주는 그렇게 선택된 방법이다. 이 역시 사도세자의 비극을 규정한 왕정의 한 요소다.

|

사도세자가 뒤주에서 죽게 된 원인은 아버지의 광증과 비행을 덮으려고 했던 아들 정조에 의해 왜곡된 측면이 있다. 그러나 정조의 왜곡을 재생산한 것은 그동안 학계의 불충분한 사료 검토에 기인하는 바 크다. 게다가 사태의 비극적 성격 때문에 사실에 대한 평심한 접근을 통해 원인을 규명하기보다, 뭔가 그럴듯한 이유를 찾아 비극을 선호하는 대중의 선정주의에 영합하는 경향도 있었다. 지방자치체의 현실적 필요에 따라 이런 추세는 강화되기도 했다. 다행히 학계에서는 그간의 왜곡을 바로잡는 연구가 속속 제출되고 있다. 다만, 그 과정에서 다시 권력과 정치에 대한 본질론이나 환원론이 고개를 들어 애써 찾아놓은 역사적 진실이 희석되는 점은 경계해야겠다.