Gettyimage

유례없는 압축 성장을 하다 보니, 나라 시스템에 여기저기 누더기가 많다. 경제도 그렇고 문화와 교육도 마찬가지다. 세계적 콩쿠르에서 우승하는 재능 있는 젊은이들이 해마다 등장하지만 이런 친구들이 과연 이 사회에서 행복할까. 지식과 예술이 모두 데이터가 돼 네트워크를 타고 흐르는 인공지능(AI) 시대에 선진국의 일원이 되는 것은 지금 우리나라가 성취해야 할 최우선 과제인 것으로 보인다. 남이 만든 것들을 익숙하게 다루는 것만으로는 해결할 수 없는 과제가 눈앞에 산적해 있다. 이제는 언뜻 큰 관련이 없어 무심히 지나쳐버린 것들이 왜 만들어졌고, 서로 어떻게 영향을 주고받는지 따져봐야 한다.

1796년 영국 런던에서 문을 연 백화점 초기 형태의 대형 상점 ‘하딩, 하월 앤드 코.’ Gettyimage

중산층의 소비 공간으로 등장한 백화점과 콘서트홀

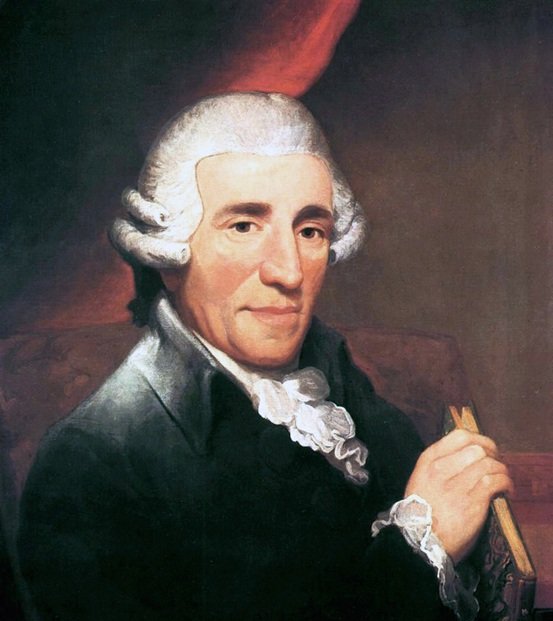

관련성이 없어 보이나 자세히 들여다보면 비슷한 점이 많은 건축물로 백화점과 콘서트홀이 있다. 이 둘은 등장한 시기와 재건의 과정이 비슷하고 지금 겪는 어려움도 유사하다. 백화점과 콘서트홀은 산업혁명으로 생산량이 급증하고 도시화가 진행되면서 중산층의 소비 공간으로 새롭게 부상했다. 중산층이 소비의 주체가 되면서 이전에는 귀족들만 사용하고 향유하던 물건들과 문화를 한곳에 모아서 유통하고 즐기는 공간으로 백화점과 콘서트홀이 만들어졌다.1796년 영국 런던에서 백화점의 초기 모습을 한 ‘하딩, 하웰 앤드 코(Harding, Howell & Co.)’라는 대형 상점이 문을 열었다. 다양한 상품을 한 공간에 진열해 판매하는 곳이었는데 귀족들의 전유물이던 모피와 드레스를 만드는 천, 보석과 시계, 향수와 공예품을 판매했다. 중산층을 위해 귀족들 삶이 진열된 것이다. 이즈음 작곡가 요제프 하이든은 런던에서 활동하며 그의 생애 중 가장 행복한 시기를 보내고 있었다. 1790년 에스테르하지 후작이 사망하면서 하이든은 헝가리 시골의 궁정에서 해방돼 오스트리아 빈에 머물고 있었다. 그는 마침 영국에서 활동 중이던 바이올린 연주자이자 공연기획자인 요한 페터 잘로몬(Johann Peter Salomon·1745~1815)을 만나 영국으로 가게 된다. 지금으로 말하면 일종의 대중 콘서트 투어였는데 당시 유럽 최고의 귀족 음악을 선보이던 콘서트였다.

작곡가 요제프 하이든. 위키피디아

바이올린 연주자이자 공연기획자인 요한 페터 잘로몬. 위키피디아

영국에 머물면서 인기를 누리던 하이든은 대중이 좋아하는 선율과 리듬을 작품에 반영했다. 두 번의 영국 방문 시기에 만들어진 12개의 교향곡은 ‘런던교향곡’이라는 이름으로 불린다. 지금도 대중적 인기를 누리는 ‘시계’ ‘드럼롤’ 같은 작품을 여럿 포함하고 있다. 합스부르크의 우아한 귀족문화를 접한 런던 시민들은 귀족의 음악 외에도 귀족들이 입는 옷과 보석, 향수에 관심을 갖게 됐다. 그러한 측면에서 하이든이 영국을 떠나 이듬해인 1796년 최초의 백화점이 등장한 것은 매우 자연스러운 일이다.

19세기 중반 유럽혁명 후 등장한 장인과 예술가들

1875년 세워진 프랑스 파리 오페라하우스. Gettyimage

1848년엔 유럽 전역에서 연이어 일어난 혁명에 의해 나폴레옹 이후 유럽을 유지하던 보수적 메테르니히 체제가 붕괴됐다. 그리고 몇 년 후 1852년, 가격이 표시된 물건을 교환과 환불을 보장하는 조건으로 판매하는 본격적인 백화점인 봉 마르셰(Le Bon Marché)가 프랑스 파리에 등장한다. 1875년 파리에 오페라하우스가 세워졌고, 1893년엔 갤러리 라파예트 백화점이 오페라하우스 인근에 세워졌다. 우아하고 귀족적인 고전 교향곡 대신, 거대한 콘서트홀에 모인 수천 명의 청중을 감동시키는 대규모의 낭만 교향곡이 연주됐다. 또한 왕이나 영웅이 아닌 스페인의 투우사가 등장하는 오페라가 무대에 올랐다.

1852년 프랑스 파리에 등장한 봉 마르셰 백화점. Gettyimage

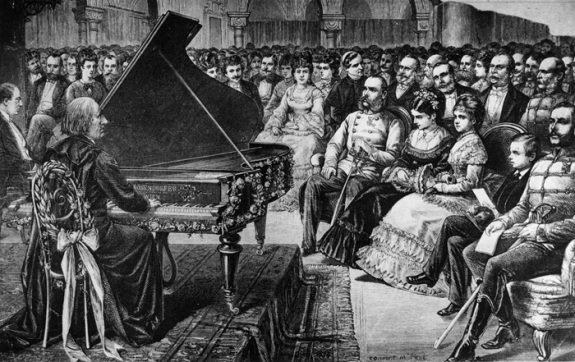

비슷한 시기에 피아니스트 프란츠 리스트는 연주자와 청중의 공간을 분리하고 독립된 무대에서 피아노를 연주하는 독주회를 열었고, 이 연주회를 리사이틀이라고 불렀다. 1840년의 일인데, 런던에서 순회공연을 하던 리스트는 바흐의 막내아들인 요한 크리스천 바흐와 카를 프레드리히 아벨(Carl Friedrich Abel·1723~1787)이 최초의 대중 콘서트를 열었던 런던의 하노버 스퀘어 홀에서 최초의 개인 리사이틀을 개최했다. 살롱에서 귀족들에 둘러싸여 피아노를 연주하던 쇼팽과 리스트에서, 솟아오른 무대 위 스포트라이트 조명을 받으며 자신의 내면에 집중해 피아노를 연주하는 예술가로서의 쇼팽과 리스트가 탄생했다. 백화점과 콘서트홀에 최고의 명품을 제공하는, 귀족사회로부터 독립한 장인과 예술가가 같은 시기에 등장한 것이다.

귀족 청중 앞에서 공연하는 피아니스트 프란츠 리스트. Gettyimage

제2차 세계대전 후 마셜플랜으로 되찾은 활기

두 차례의 세계대전이 일어나면서 영국을 제외한 유럽의 백화점과 콘서트홀은 대부분 파괴됐고, 장인들은 일자리를 잃었으며 음악가들은 영국이나 미국으로 피난을 떠났다. 제2차 세계대전 이후, 유럽은 전쟁의 상처를 치료해야 했다. 세계 최고의 강대국이 된 미국은 유럽을 재건하기 위한 프로그램인 마셜플랜을 실행했는데, 이 계획은 단지 경제 재건을 위한 자금을 지원하는 것에 그치지 않고 유럽의 문화 인프라를 복구하는 데도 큰 영향을 미쳤다. 파리, 밀라노, 브뤼셀, 암스테르담 등 유럽의 중심 도시에 콘서트홀이 다시 세워졌고, 철도와 항만 등 유통을 위해 필수적인 교통시설이 복구되면서 실크, 유리, 보석, 가죽 같은 수공예 산업도 함께 부활했다.프랑스와 이탈리아 정부는 전통 수공예 기술 복원 프로젝트를 진행했고, 마셜플랜의 입안자들은 유럽의 공예품을 미국 백화점에서 소개하는 전시회를 지원했다. 유럽은 미국이 지원한 달러로 미국의 물건을 구매해야 했기 때문에 늘 달러가 부족했다. 유럽이 미국에 물건을 팔아 달러를 확보할 수 있게 해야 했다. 유럽에 달러가 부족해지면 유럽에 대한 소련의 영향력이 커질 수 있다고 생각했기에, 마셜플랜을 입안한 관리들은 미국의 백화점을 동원했다. 뉴욕의 메이시스(Macy's) 백화점에 프랑스 파리의 거리를 재현하면서 프랑스 장인들의 수공예품을 전시했고, 로마의 시장을 재현한 전시회에선 치즈를 포함한 15t의 품목이 모두 팔려나갔다. 미국이 유럽의 장인들의 수공예품을 구매하기 시작하면서 유럽 백화점에 공급할 명품들을 생산하는 장인들의 공방도 재건됐다.

뉴욕 필하모닉 심포니 오케스트라가 미국 카네기홀에서 공연하는 모습. Gettyimage

세계대전, 코로나 사태로 시작된 디지털 플랫폼과의 경쟁

마셜플랜을 통해 전쟁으로 파괴된 콘서트홀이 재건되고 신설된 콩쿠르를 통해 콘서트홀 무대를 빛낼 연주자들이 발굴됐다. 그러나 전쟁 중에 발전한 라디오 기술과 음악 복제 기술로 음악계는 혁명적 변화를 겪어야만 했다. 1820년대에 최초의 사진이 등장한 이후 1839년 본격적 사진술이 발전하면서 사진이 대중화하자 회화는 저작권을 정교하게 발전시켜 회화를 사진의 형태로 복제해 유통하는 것을 규제했다. 그 결과 사물이나 풍경을 있는 그대로 그리는 사실주의 회화가 사라지고, 모네·마네와 같은 인상주의 화가들이 등장했고, 회화의 세계는 더 풍성해질 수 있었다.하지만 세계대전 중에 발전한 라디오와 음악 복제 기술은 음악가들에게 음악의 복제에 저항하고 규제를 만들어 전통적인 음악산업을 보호할 기회를 주지 않았다. 아마도 제2차 세계대전 아니었다면 음악의 복제와 디지털화는 더디게 진행됐을 것이고, 클래식 음악은 좀 더 긴 시간 동안 콘서트홀을 중심으로 발전할 수 있었을 것이며 AI 시대도 이렇게 빨리 시작되지 않았을 것이다. 2019년에 발발한 코로나 사태는 오프라인 유통산업에 마치 제2차 세계대전 같은 영향을 미쳤다. 특히 세계 최고의 디지털 네트워크 인프라를 가진 우리나라가 큰 변화를 겪었는데, 대형마트와의 가격경쟁 속에서 자본잠식 위기에 몰렸던 디지털 유통 플랫폼들이 코로나 사태를 통해서 위기를 극복하고 기사회생했다. 이제 이런 기업들은 오히려 대형마트들을 위기에 빠뜨리고 백화점의 자리를 위협하고 있다.

백화점과 콘서트홀은 제2차 세계대전과 코로나 사태라는 천재지변을 만나 쿠팡과 스포티파이 같은 디지털 유통 플랫폼과 경쟁하는 상황을 일찍 겪게 됐다. 도시에서 가장 아름다운 건축물들을 유지하는 것이 쉽지 않다. 이 건축물들이 혁명 이후 등장한 중산층과 시민들의 소비 공간으로 시작했다는 사실을 되돌아보면서, 앞으로는 네트워크로 연결된 개인들을 이 공간으로 어떻게 초대할지 곰곰이 생각해 봐야 한다. 이 공간에서 만나야 더욱 매력적으로 보이는 상품들도 마련해야 한다.

세계적 콩쿠르에서 우승한 한국인이 많지만, 대부분 콩쿠르를 겨냥한 엘리트 교육의 결과여서 콘서트홀을 다양한 음악으로 채우기엔 역부족으로 보인다. 콩쿠르 우승 후 언론과 미디어의 조명을 받으며 대중이 좋아하는 쇼팽과 리스트, 라흐마니노프의 작품을 연주한다. 그러나 바흐와 스카를라티, 쿠프랭과 라모를 익히고 연주할 기회를 얻지 못하고 사라져 가는 콩쿠르 우승자가 차고 넘친다. 미국이 낳은 천재 바이올리니스트인 마이클 래빈과 유진 포더가 어떻게 소비돼 사라져 갔는지 돌아봐야 한다.

무엇보다 아쉬운 것은 다양한 물건과 음악의 가치를 알아보는 안목을 길러줄 교육의 부재다. 조명 아래 화려하게 빛나는 직물의 문양이나 연주회장에서 꽃처럼 피어나는 바흐의 음악을 접할 기회는 입시 교육에 막혀 좀처럼 주어지지 않는다. 모든 지식이 데이터로 AI의 재료가 된 시대에, 객관식 문제의 정답을 찾기 위해 인간 최고의 무기인 감각과 취향을 포기하고 있는 상황이 안타깝다.

● 1970년생

● 서울대 심리학과 졸업

● 2023년 제1회 대한민국언론인대상 수상

● ‘당신의 밤과 음악’ ‘노래의 날개위에’ ‘명연주 명음반’ 등 KBS클래식 FM에서 다수의 프로그램 제작

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)