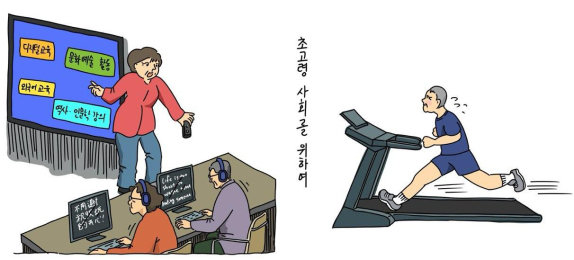

- * 신동아 만평 ‘안마봉’은 과거 ‘신동아’와 ‘동아일보’에 실린 만평(동아로 보는 ‘카툰 100년’)에서 영감을 얻어 같은 그림체로 오늘날의 세태를 풍자한 만평입니다.

ⓒ정승혜

2008년 10%이던 65세 이상 인구 비율은 16년 만에 두 배로 늘었다. 65세 이상 인구 중 남자는 17.83%, 여자는 22.15%다.

고령 인구 비중이 20%를 넘어선 만큼, 노인 일자리나 돌봄, 의료보건 등 정부와 지자체 일도 많아졌다. 그러나 전문가들은 초고령사회에서는 시니어 각자의 노력이 가장 중요하다고 입을 모은다. 장수가 축복인지 재앙인지는 각자가 결정한다는 의미다.

초고령사회에서 가장 중요한 건 단연 건강이다. 규칙적 운동과 건강한 식습관을 유지하는 시니어들은 그러지 않는 시니어들보다 심혈관질환, 당뇨 등 질환 발병률이 현저히 낮다. 매일 30분 운동과 균형 잡힌 식사, 그리고 정기적 건강검진은 초고령사회 시니어들의 필요조건이다.

건강한 신체에 건강한 정신이 깃드는 법. 정신 건강을 위해 사회활동에 적극적으로 참여하는 시니어도 많다. 가족 모임은 물론 인문학 강의, 고적답사 모임, 취미활동, 온라인 커뮤니티 활동 등 다양안 모임에 참여하는 것은 삶의 만족도를 높이면서 우울증 예방에 큰 도움이 된다. 사회적으로 고립된 시니어들의 치매 발병률이 1.5배 높다는 결과도 이 때문이다.

평생학습 등 지속적인 학습으로 새로운 것을 배우는 과정은 삶의 활력은 물론 치매와 같은 인지 저하를 예방하는 데 효과적이다. 바빠서 못한 어학 공부도, 영상 제작 등도 요즘 인기 수업이다. 가까운 복지센터를 가보면 다양한 교육 프로그램에 참여하는 시니어를 만날 수 있다.

여기에 적절한 재정계획을 통해 경제적 안정을 유지하면, 한결 여유롭고 행복한 노후를 누릴 수 있다. 장수가 축복이 되는 방법은 각자 마음먹기에 달렸다.

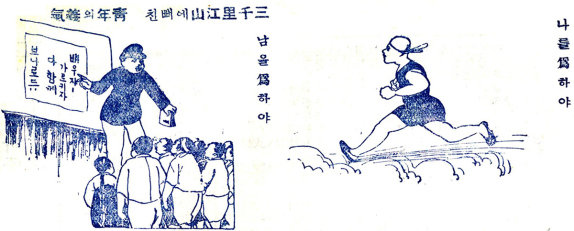

동아로 보는 ‘카툰 100년’

1932년

삼천리강산에 뻐친 청년의 의기

- 신동아 1932년 9월호

그해 6월 우가키 가즈시게 총독(1931년 6월 17일~1936년 8월 5일)이 부임했다. 우가키 총독부는 일본 제국주의 확장을 위해 철저한 수탈 정책을 펼쳐 식민지 조선의 농업, 상업 등 산업 전반은 황폐해졌다.

여기에 조선어와 민족문화를 말살하려는 일본에 맞서 조선인을 위한 민족계몽운동이 절실했다. 당시 총독부의 탄압과 수탈보다 더 큰 장애물은 조선 인구의 약 80%가 문맹(文盲)이라는 점이다. 조선의 지식인들은 민족의식 고취를 위해 우선적으로 한글 보급과 교육 확대에 사활을 걸어야 했다.

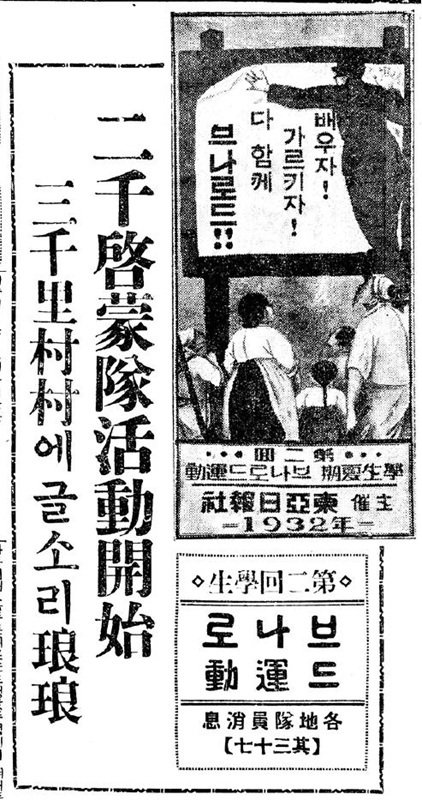

‘동아일보’는 러시아의 “브나로드(Vnarod·민중 속으로)” 구호에서 영감을 얻어 문맹퇴치와 민족의식 고취를 위해 1931~1934년 농촌계몽 운동에 나섰다. 브나로드운동은 한반도 13개 도와 만주, 일본 등 국외 조선인 거주 지역을 총망라해 4000여 명이 참여해 8만여 명의 수강생이 1547건의 조선어 강의를 수강했다.

당시 동아일보는 ‘한글 공부’와 ‘신철자편람’ 등 총 210만 부의 교재를 배포하고, 방학기간에 계몽대, 강연대, 기자대로 조직된 학생들을 농촌에 파견했다. 이들은 한글과 위생교육을 펼치며 활동 기록을 작성했고, 신문은 진행 상황과 성과를 지면에 연속 보도하면서 운동 조직이 유기적으로 활동하게 하는 창구 구실을 했다. 문맹률이 낮아지면서 신문 독자도 덩달아 증가해 신문 판매 부수가 증가하는 효과도 있었다. 1932년 ‘신동아’ 9월호는 신문기사와는 다르게 브나로드운동의 성공을 2컷 만화로 보도했다.

동아일보는 일제의 폐간 조치를 피하기 위해 철저하게 합법적 범위 내에서 ‘글과 셈만 가르칠 것’을 강조했다. 시간이 지날수록 브나로드운동을 사회교육으로 범위를 확장하려는 세력과 빚는 내부 갈등도 심해져 갔다. 이 시기 총독부는 관제 문자보급운동이라는 명목으로 브나로드운동의 기반을 장악하려 했고, 이러한 사회적·경제적 한계로 인해 브나로드운동은 장기적 성공을 이루지는 못했다.

현재의 눈높이로 보면 브나로드운동은 글을 읽고 쓸 수 있도록 한글을 깨우치는 수준에 불과했지만, 서슬 퍼런 일제 치하에서 상상조차 어려운 민족 자강과 독립의식을 고취한 자발적 전국 운동이었다는 점에서 의의가 크다. 4년이라는 짧은 기간에 브나로드운동은 농촌계몽뿐만 아니라 민족적 저항과 문화적 자립을 강화하는 데 큰 기여를 했다. 또한 브나로드운동은 균등한 교육 기회를 제공하기 위해 지식인들이 직접 농촌에 들어가 그들과 소통하며 교육과 계몽을 실천한 운동으로 지속 가능한 사회적 가치를 실천한 현대적 모델이라 할 수 있다.

1932년 ‘동아일보’에 실린 ‘브나로드운동’ 포스터. 동아일보는 1931~1934년 전국에 파견된 봉사자들의 수기를 실어 연대 의식을 드높였다.

그들은 풀을 베려 들로 나가든지 나물 캐러 나가든지 반드시 옆구리에 책을 끼고 걸으면서 “ㄱ, ㄴ” 앉으면 “가갸거겨”, 풀을 베면서 “나냐너녀”, 쉬면서 “다댜더뎌”, 해지게 짊어지고 “라래러려”, 지고 돌아오며 “마먀머며” 이렇게 해득의 밝은 길이 차는 것이다.

<동아일보 9월 11일 4면에 실린 봉사자들의 수기 중 일부>

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)