이에 당 태종이 정관(貞觀) 14년(640)에 국자감(國子監)을 확장하여 학사(學舍)를 1200칸으로 늘리고 학생 수를 3260인으로 증원하며 천하에 이름난 명유(名儒)들을 초빙하여 이들을 가르치게 하니, 우리나라에서도 삼국이 모두 자제를 보내 국학에 입학시켜 달라고 청했다 한다.

그러니 진덕여왕 2년(648)에 김춘추(金春秋, 603∼661년)가 당나라에 가서 태종에게 국학(國學)에 나아가 석전(釋奠; 공자에게 봄·가을로 올리는 제사)대제를 지내는 것과 강론(講論)하는 모습을 보여달라 하여 당 태종을 감격시켰을 것이다. 김춘추는 귀국한 다음 당나라 문물제도를 본뜨는 과정에 국학 설치도 서둘렀던 듯하다. ‘삼국사기(三國史記)’ 권38 직관(職官)상의 국학(國學)조에서 진덕왕 5년(651)에 박사(博士) 약간명과 조교(助敎) 약간명 및 대사(大舍) 2인을 두었다고 한 것으로 이를 짐작할 수 있다.

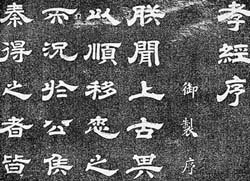

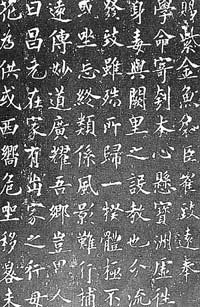

통일 후인 신문왕 2년(682) 6월에는 국학의 위상을 정비하기 위해 이를 예부(禮部)에 소속시키면서 경(卿) 1인을 두어 그 책임을 맡게 하였던 모양이다. 그리고 ‘주역(周易)’ ‘상서(尙書)’ ‘모시(毛詩)’ ‘예기(禮記)’ ‘춘추좌씨전(春秋左氏傳)’ ‘문선(文選)’ ‘논어(論語)’ ‘효경(孝經)’(도판 1) 등을 박사와 조교로 하여금 가르치게 하였는데 제생(諸生; 학생)은 그 능력에 따라 3품(品)으로 나누어 배출하였다.

‘춘추좌씨전’이나 ‘예기’나 ‘문선’과 같은 책을 읽어 그 뜻에 능통하고 겸해서 ‘논어’와 ‘효경’에 밝은 사람을 상품으로 하고, ‘곡례(曲禮)’와 ‘논어’ ‘효경’을 읽은 사람은 중품으로 하며, ‘곡례’와 ‘효경’을 읽은 사람을 하품으로 하였다. 만약 5경(五經; 詩經·書經·周易·禮記·春秋)과 3사(三史; 史記·漢書·後漢書) 및 제자백가서(諸子百家書)에 겸해서 능통한 사람이라면 차례를 뛰어넘어 뽑아 썼다.

학생 신분은 제12위 관등인 대사(大舍)에서 무위(無位)에 이르는 귀족 자제들로 15세에서 30세 사이의 청소년들이었다. 9년을 시한으로 하되 가르쳐서 깨우치지 못하는 사람은 쫓아냈다. 그러나 재주와 그릇이 장차 이루어질 만하면 9년을 넘긴다 해도 재학(在學)하게 하여 지위가 제10위인 대내마(大奈麻)나 제11위인 내마(奈麻)에 이른 다음에 내보냈다.

신라의 이런 교육열은 김문왕(金文汪, 631∼665년)이나 김인문(金仁問, 629∼694년) 같은 숙위왕자(宿衛王子)들로 하여금 일찍부터 당나라 국학에 유학하여 수학하게 하였을 것이다. 그들은 어린 나이로 당나라에 가서 황제 측근에 숙위하였기 때문이다. 이것이 전통이 되어 숙위왕자들은 당의 국학 출신이라는 영예를 겸대(兼帶; 겸해서 차지함)하게 되었을 것이다.

따라서 이를 부러워한 신라의 귀족 자제들이 당나라에 유학하여 국학에 입학하기를 열망하자, 신라에서는 성덕왕 27년(728)에 왕이 직접 당 현종에게 요청하여 허락을 얻어낸다. 성덕왕과 현종이 융기(隆基)라는 같은 이름을 가지고 있으면서, 동·서에서 현군으로 군림하며 특별한 교분을 쌓아가던 시기였기 때문에 쉽게 이루어진 일이었다.

그래서 이후로는 연소신예(年少新銳; 나이가 젊어 새롭고 날카로움)한 신라의 귀족자제들이 끊임없이 당나라로 유학을 가서 국학에 재학하며 숙위의 임무를 겸하다가 귀국해 역대 조정의 문한(文翰)을 전담하는 듯하다.

그 규모가 얼마나 되었는지는 정확히 알 수 없다. 그러나 헌덕왕 17년(825) 5월에 왕자 김흔(金昕, 803∼849년)이 사신으로 당나라에 가서 당 선종(宣宗)에게 주청(奏請; 임금께 상주하여 청원함)을 올려 동행한 12명의 신라 자제를 당나라 국학에 국비 장학생으로 입학시켰다는 내용으로 보면, 그 규모가 1회에 10여 명에 이르렀던 것으로 짐작할 수 있다. ‘삼국사기’ 권10 헌덕왕 17년 5월조의 기록을 옮기면 다음과 같다.

“왕자 김흔을 당나라로 보내 이렇게 상주해 말했다. ‘먼저 대학에 재학했던 최이정(崔利貞), 김숙정(金叔貞), 박계업(朴季業) 등은 신라로 돌려보내기를 청하며 새로 조정에 도착한 김윤부(金允夫), 김입지(金立之), 박양지(朴亮之) 등 12인이 머물러 숙위할 것을 청합니다. 거듭 청하건대 국자감에 배속하여 학업을 익히게 하고 홍려시(鴻寺; 외국사신을 접대하는 관청)가 양식을 공급하도록 해주십시오.’ 황제가 이를 따랐다.”

그런데 이 시기까지는 아직 신라가 제해권(制海權)을 장악하지 못해 신라 조정에서 공식적으로 당나라 조정에 보내는 사행선단(使行船團; 사신 행차를 태운 배의 집단)에 의지하지 않고서는 유학이 거의 불가능하였다. 그래서 김흔이 당나라에 사신으로 가고 오면서 이와 같이 새로운 당나라 유학생들을 싣고 가서 내려놓고 먼저 와 있던 유학생들을 다시 싣고 돌아왔던 것이다.

청해진과 유학승(留學僧)

유학승(留學僧)들도 예외는 아니었다. 남종선(南宗禪)의 조사(祖師)로부터 직접 인가(印可)를 받아 일문(一門)을 개설할 수 있는 조사 자격을 얻으려는 야망에 찬 선승들은 한결같이 사행선단에 의지하였다. 그래서 남종선의 선구자인 도의(道義)선사도 건중(建中) 5년(784)에 사신 김양공(金讓恭)을 따라 당나라로 갔다 하고, 사자산문의 초조인 철감(澈鑑)선사 도윤(道允, 798∼868년)도 조정사신(朝使)에 끼어 당나라에 갔다고 했다.

성주산문의 초조인 낭혜(朗慧)화상 무염(無染, 800∼888년)은 바로 12명의 유학생을 태우고 갔던 왕자 김흔의 배에 동승해서 중국으로 건너간다. 이들은 모두 신라조정에서 인정한 인재였기에 특별대우를 받은 것이지만, 조정의 인정을 받지 못했던 하급 귀족 출신인 진감(眞鑑)선사 혜소(慧昭, 774∼850년)는 정원(貞元) 20년(804), 즉 애장왕 5년에 세공사(歲貢使)에게 가서 그 배의 노 젓는 노꾼이 되기를 자원하여 겨우 당나라에 도달할 수 있었다.

이렇게 어려웠던 당나라 유학길이었지만 장보고(張保皐, ?∼846년)가 흥덕왕 3년(828) 4월에 조정으로부터 빌린 1만 군사로 완도(莞島)에 청해진(淸海鎭)을 건설하여 제해권을 장악하고 나자 그 상황이 일변하게 되었다. 그래서 장보고 세력이 절정에 이르렀던 때인 문성왕 2년(840) 4월에는 당나라에 유학하고 있던 신라 유학생 105인이 한꺼번에 귀국했다는 기록을 ‘삼국사기’ 권11 문성왕 본기에서 찾아볼 수 있을 정도다. 그러니 청해진 설치 이후에 유학생의 내왕이 얼마나 활발하고 자유스러웠을지 짐작하고도 남음이 있다 하겠다.

태화(太和) 4년(830), 즉 흥덕왕 5년에 진감선사 혜소가 귀국하고 개성(開城) 2년(837), 즉 희강왕 2년에 보조(普照)선사 체징(體澄)이 당나라로 건너가며 같은해 9월12일에는 원감(圓鑑)선사 현욱(玄昱, 987∼868년)이 본국 왕자 김의종(金義宗)을 따라 장보고 선단의 배를 타고 청해진을 거쳐 무주(武州) 회진(會津, 영산포 부근)으로 귀국한다. 개성 4년(839) 2월에는 적인(寂忍)선사 혜철(慧徹, 785∼861년)이 역시 무주 회진으로 귀국하여 부근의 쌍봉사에서 여름 안거를 보냈고, 개성 5년(840)인 문성왕 2년 2월에는 보조선사 체징이 평로사(平盧使)를 따라 회진으로 귀국했다. 회창(會昌) 5년(845), 즉 문성왕 7년에는 낭혜화상 무염이 회창폐불(會昌廢佛; 회창 5년 8월에 당 무종이 도사 조귀진(趙歸眞)의 말을 듣고 절 4만여 곳을 부수고 승니 26만명을 환속시킨 일)을 만나 외국 승려의 귀국 명령을 받고 돌아오고 있다. 모두 그 내왕의 자유로움을 증명해 주는 자료들이다.

그러나 장보고가 신무왕과 문성왕 부자를 도와 왕위를 차지하게 하고 난 다음 그 공으로 진해장군(鎭海將軍)이라는 파격적인 직위에 오르고 나서 이에 만족치 않고 그 딸을 문성왕의 둘째 왕비로 들여보내 중앙으로 진출하려다 진골귀족들의 완강한 저항에 부딪혀 좌절하고 이를 힘으로 극복하려고 반란을 일으켰다 실패하는 일이 일어난다.

그래서 장보고가 반란을 일으켰다 실패한 문성왕 8년(846) 이후부터는 장보고의 해상세력이 일시 침체되는 현상을 보이는데 특히 문성왕 13년(851) 2월에 청해진을 혁파하고 그 무리를 곡창지대인 벽골군(碧骨郡, 김제)으로 이주시켜 농사를 짓게 하던 때가 가장 큰 위기였다. 결국 뱃사람들은 농사일에 적응하지 못하고 바다로 돌아갔고 신라 조정도 청해진 세력의 억압이 제해권 상실로 이어져 국익에 결정적인 손상을 가져온다는 사실을 깨달아, 문성왕 17년(855) 정월에 국왕이 사신을 보내 이들을 선무(宣撫; 백성을 달래어 어루만짐)함으로써 대타협이 이루어진다.

이에 청해진 세력은 차츰 안정을 되찾아 흔들리던 제해권을 바로잡아 나가게 된다. 이미 ‘신동아’ 본 연재기 제25회에서 언급한 대로 적인(寂忍)선사 혜철(慧徹)이나 철감(澈鑑)선사 도윤(道允), 보조(普照)선사 체징(體澄) 같은 남종 선문조사(禪門祖師)들이 장보고 피살 후에 이 부근으로 모여들어 이들의 정신적인 구심점이 되어주었다는 것도 청해진 세력 재건에 결정적인 요인으로 작용하였을 것이다.

이 선사들은 모두 당나라를 내왕하면서 청해진 선단의 편의를 제공받은 사람들로, 제해권을 장악하는 것이 얼마나 큰 힘이 되는지 몸으로 직접 체험한 사람들이었다. 뿐만 아니라 이들 유학승들과 함께 당 유학생 출신들도 관료가 되어 이곳으로 모여들었던 듯하다.

보조선사 체징의 비문을 보면 비문을 지은 김영(金穎)의 벼슬은 수변부사마(守邊府司馬)로 이곳 서해안 일대의 군사권을 장악하고 있던 인물인 듯하다. 그런데 조청랑(朝請郞) 사비어대(賜緋魚袋)라는 벼슬 이름으로 보면 당나라 유학생 출신으로 그곳에서 빈공과(賓貢科)에 급제하여 벼슬살이를 했던 인물임에 틀림없다.

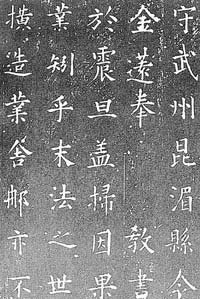

또 글씨를 쓴 수무주곤미현령(守武州昆湄縣令) 김원(金) 역시 당나라 유학생 출신이 분명하다. 유림랑(儒林郞)이란 직함을 첫머리에 붙이고 있기 때문이다. 곤미현은 지금의 영암군에 포함되어 있는 구림 일대다. 비석의 하반부를 쓴 장사부수(長沙副守) 김언경(金彦卿) 역시 입조사(入朝使) 사자금어대(賜紫金魚袋)라 하여 유학생 출신임을 나타내는데, 장사현은 지금 보림사가 있는 장흥의 옛이름이다.

새롭고 넓은 세계를 경험하고 다니는 청해진 뱃사람들을 상대하고 당나라에서 함께 유학한 선사들과 새 사회를 이끌어갈 새로운 이념 수립을 모색하는 일이, 이들을 이곳으로 유인하는 견인차 노릇을 하였을 것이다.

뿐만 아니라 이들은 이곳에 설립되는 남종선문을 신라조정으로 하여금 공인하게 하는 등 거중 조정 역할을 함으로써 선종과 신라조정 간의 적대관계를 해소해 나가는 데 결정적인 작용을 한다. 그래서 구산선문(九山禪門) 중 고려 태조 때 비로소 선문을 개설하는 수미산문(須彌山門)을 제외한 8개 선문을 신라 조정에서 공인하게 하는 빛나는 성과를 거두기도 한다.

분명히 반(反)신라적 기치를 들고 지방호족들을 부추기며 장보고의 잔존 세력인 청해진 세력과 밀착해 그들의 이념기반이 되어주는 것이 남종선이었다. 그런데도 신라 조정에서는 이를 공인하고 그 중심인물들인 각 선문의 조사들을 신라왕들이 왕사로 떠받들다가 돌아가면 시호와 탑호를 내리고 비문을 지어 탑비를 세우게 했다.

일을 이렇게 이끌어간 것은 당나라 유학생 출신 관리들이었을 것이다. 그러니 그들의 입김이 얼마나 막강하였는지 짐작이 가능하다. 더욱이 그들은 당나라에서 연마하고 돌아온 탁월한 문장력과 해박한 학식을 바탕으로 선사들의 탑비문을 직접 지어 이 시기 탑비미술을 극치에 이르게 한다.

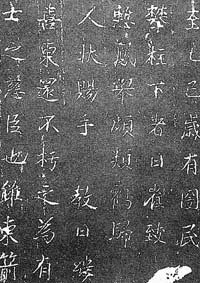

그리고 글씨와 문장을 겸비한 이는 의 비문(도판 2) 전반부를 쓰고 양양 의 비문을 지은 김원이라고 보아야 한다. 김원이 홍각선사탑비문을 지은 때가 헌강왕 12년(886)이라 하였는데 이때 김원의 관직은 유림랑수병부낭중겸숭문각직학사사비어대(儒林郞守兵部郞中兼崇文閣直學士賜緋魚袋)라 하였으니 당나라 유학생 출신으로 빈공과에 급제했던 인물임에 틀림없다.

선림원 터는 강원도 양양군 서면(西面) 황이리(黃耳里) 미천곡(米川谷)에 있다. 현재 이곳에는 홍각선사 이관(利觀, 814∼880년)의 부도인 보물 제447호 (도판 3)와 보물 제446호 (도판 4)가 남아 있다. 그러나 부도는 기단부까지만 남아 있고 비석은 비신을 잃은 채 귀부와 이수만 남아 있다.

그런데 기단부까지만 남아 있는 부도가 이제까지 보아왔던 부도 형식과 매우 다르다. 상대와 하대를 앙련대(仰蓮臺; 위로 피어난 연꽃 모양의 좌대)와 복련대(覆蓮臺; 아래로 뒤집어진 연꽃 모양의 좌대)로 표현하여 연화좌를 상징하고, 복련대를 8면석으로 다시 받치면서 8면에 안상(眼象)을 새기고 그중 사방에 해당하는 4면에만 사자를 두 마리씩 돋을새김으로 장식하여 사자좌를 상징하였다.

이것만으로도 특이한데 중대석에 이르면 상촉하관(上促下寬 : 위로 갈수록 좁아지고 아래로 갈수록 넓어짐)의 높은 원통형 몸체 위에 높은 돋을새김으로 운룡문(雲龍文; 구름 속에 잠긴 용무늬)을 장식했다. 수미좌를 상징한 내용이다.

우리의 고유한 8각당형 부도양식의 시원이라고 할 수 있는 (제25회 도판5) 양식 이래 기단 중대석은 짧고 좁게 표현되어 연꽃대와 같은 의미를 상징해 왔다. 부도를 사자 등으로부터 일어나는 구름 속에서 피어나는 한 송이 연꽃으로 이해하고 있었다고 해도 지나친 말이 아니다. 그래서 가는 꽃대 위에 넓은 꽃송이를 달고 하늘거리는 경쾌성이 돋보였던 것인데, 여기에 이르러서는 마치 죽순(竹筍)처럼 땅에서 솟아오르는 맹렬한 기세를 자랑하듯 표현하여 그 의장(意匠)에 일대 혁신을 기도하였다.

사실 이런 기미는 이미 884년에 세워진 에서 보인다. 중대석이 높고 커지면서 북통처럼 배흘림 형식을 취하기 시작했던 것이다. 그것이 그보다 2년 뒤에 세워진 에 이르러 이와 같이 운룡문을 장식한 상촉하관의 원통형으로 바뀐것이다. 거기에다 높고 커져 중대석이 기단부의 중추를 이루는 듯한 느낌을 갖게 한다.

복련대의 출현과 중대석의 고대화(高大化; 높고 커짐)는 더 이상 부도를 한 송이 연꽃으로 이해하고 느낄 수 없게 만들었다. 이를 계기로 부도양식은 일변하여 경쾌성이 사라진다. 이런 의장(意匠)은 863년경에 이루어진 (제26회 도판 1)의 운당초사자문(雲唐草獅子文; 국화잎새 사자무늬) 중대석을 염두에 둠으로써 출현했다고 생각된다.

어쨌든 이런 부도형식이 출현하자 이후의 모든 부도 양식이 이 영향을 받아 중대석을 확대하여 8각당형의 탑신을 압도하거나 최소한 그와 맞먹는 규모를 보인다. 그래서 조선시대로 들어와 부도가 파괴되었을 경우 이 한 쌍의 석재가 짝을 이루어 연자방아로 쓰이는 수난을 당하기도 한다.

한편 중대석에 운룡문을 돋을새김하는 형식은 홍각선사가 속해 있던 봉림산문(鳳林山門; 慧目山門이라고 해야 옳음)의 전통양식이 되어 이후 이 산문의 근본사찰이던 여주 혜목산 고달사(高達寺)를 중심으로 전국에 확산된다.

선림원(禪林院)터 탑비와 월광사(月光寺)터 탑비

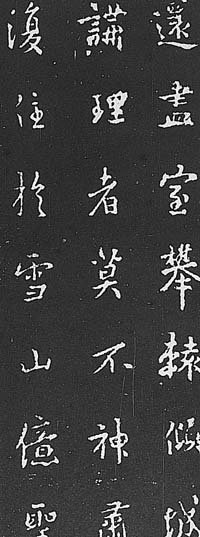

선림원터 홍각선사탑비의 비문글씨(도판 5)는 운철(雲徹)이라는 승려가 왕희지(王羲之, 321∼379년)의 글씨를 집자해 썼다. 그런데 왕희지체가 유행하던 불국시대에 집자된 나 에 비해 글씨 크기도 작고 각법(刻法; 새기는 솜씨)도 졸렬하여 그 품격이 크게 떨어진다. 선종이념을 기반으로 새 사회를 건설하려는 기운이 싹트는 상황에서 보수적인 서체를 그대로 고수하려 하니 이와 같은 노쇠현상이 일어났을 것이다.

그러나 조선왕조 중기 이래로 왕희지체를 숭상하는 풍조가 크게 일어나면서 이 왕희지체 집자비는 그 품격 여하를 떠나 왕희지체 집자비라는 사실 하나만으로 탁본의 수난을 겪게 되고 이를 견디다 못한 인근 백성들이 결국 비석을 파괴하여 묻어버렸던 듯하다. 이후 그중 한쪽이 영조 51년(1778)에 발견되어 양양군 관아로 옮겨졌다가 1914년 일제에 의해 경복궁으로 옮겨져 현재는 국립중앙박물관 소장품으로 보존되고 있다.

이수와 귀부는 현재도 양양 선림원터에 남아 있으니 보물 제446호 (도판 4)가 그것이다. 884년에 조성된 (제25회 도판 1) 양식과 가장 비슷하여 귀부의 용머리 형태나 여의주를 보이지 않게 숨기려는 듯 다물고 있는 입 표현 등이 거의 같고 앞발로 몸을 끌어당기는 듯한 힘찬 순간동작 표현도 비슷하다.

다만 홍각선사비의 귀부에서는 앞발로 땅을 찍어 당기는 듯한 모습이고 보조선사비에서는 물을 헤쳐나가는 듯한 모습에 차이가 있을 뿐이다. 그리고 홍각선사비의 귀부 앞발에는 구름이 감겨 있고 용머리 앞이마에 뿔이 박혀 있었던 듯 깊고 긴 홈이 패어 있다. 가장 크게 차이 나는 것은 비신꽂이 부분이다. 보조선사비가 구름무늬로만 표면 전체를 채워 놓고 있는 데 반해 홍각선사비는 귀갑과 맞닿는 맨 아랫단에만 구름무늬장식을 붙이고 그 윗단은 안상으로 장식하여 장식효과를 추가하고 있다.

그러나 이수( 首)는 서로 달라서 홍각선사비에서는 두 마리 용이 액자(額子)처럼 생긴 전액판(篆額板)을 사이에 두고 몸을 일으켜 서로 다투는 듯한 표현을 하고 있다. 용의 표현은 홍각선사탑 중대석의 용 모습과 똑같고 구름도 마찬가지다. 전액판에는 ‘홍각선사비명(弘覺禪師碑銘)’이라는 여섯글자의 전서가 두 줄로 내리 쓰여 있다.

이 비문을 지은 사람은 헌강왕 10년(884)에 세워진 를 썼던 김영(金穎)이다. 보조선사 체징(體澄, 804∼880년)이 돌아가고 나서 헌강왕 9년(883) 3월15일에 왕명을 받들어 비문을 짓기 시작하여 그 해에 이를 끝마쳤던 듯, 비석은 그 다음해(884) 9월19일에 세워진다.

이때 그의 벼슬은 조청랑수변부사마사비어대(朝淸郞守邊府司馬賜緋魚袋)였다. 6년이 지난 뒤인 진성여왕 4년(890) 9월15일에 세워지는 에서는 조청랑수금성군태수(守金城郡太守)사비어대로 벼슬이 올라 있다. 조청랑과 사비어대는 당나라와 관계 있는 벼슬이니 변동이 없고 수변부사마에서 금성군태수로 바뀌었으니 그 동안에 승진한 것을 알 수 있다.

이 는 충북 제천군 한수면(寒水面) 송계리(松界里) 월광사(月光寺) 터에 있었던 것을 1922년에 일제가 경복궁으로 옮겨와 지금은 그곳에 있다. 보물 제360호인 이 탑비는 886년에 세워진 양식과 884년에 세워진 양식을 계승, 절충한 모습을 보이고 있다.

이수에 용머리가 입체적으로 돌출한 것은 보조선사창성탑비를 계승한 것이고, 귀부에서 비신꽂이에 구름무늬와 안상 조각을 장식한 것이나 용머리 형태의 거북머리 표현 등 몇 가지 특징은 홍각선사탑비를 계승한 것이다. 입을 다물어 이빨만 보이게 한 것이라든가, 이마에 무엇을 꽂았던 구멍을 남긴 것이 그것인데 구멍 크기는 훨씬 작아져서 세련된 면모를 보인다. 귀갑문에서도 장식 효과를 보태기 위해 모란꽃과 같은 한 송이 꽃무늬를 돋을새김해 넣었는데 그 자리가 일정치 않아 오히려 경직된 느낌을 덜어주고 있다.

석재도 귀부와 이수는 발 고운 백색 대리석을 택하고 있다. 비문의 글씨는 오등산(五騰山) 보리담사(菩提潭寺) 승려인 석순몽(釋淳蒙)이 썼다 하였는데 구양순체의 해정한 글씨다(도판 7).

는 1916년경 일제의 고적 조사 시기에도 이미 파괴되어 있었던 듯, ‘조선고적도보(朝鮮古蹟圖譜)’ 권4의 463쪽에 실린 사진에서 지대석과 앙련대, 복련대 등의 기단 상·하대석만 확인할 수 있다. 1975년 정영호(鄭永鎬) 선생이 조사했을 때도 그 모습 그대로였다고 한다. 아마 중대석과 탑신석이 비슷한 크기의 8각돌이었기 때문에 무지한 촌부들이 연자방아로 쓰기 위해 빼내갔을 것이다. 이로 미루어 보면 이 는 887년경에 세워진 (도판 8) 양식과 비슷했던 것 같다.

경문왕(재위 861∼875년)이 등극하면서 신라는 늦가을에 일시 화려한 단풍철을 만난 듯 안정과 풍요 속에 찬란한 선종미술을 꽃피워낸다. 경문왕은 모든 백성이 인정하는 현인 군자로 떳떳하게 왕위에 올라 정통성 문제에서 터럭만큼도 흠집이 없을뿐더러 현명한 정치로 인심을 얻어 국론을 통일하였기 때문이다.

때맞추어 청해진 세력은 당나라가 내란에 휩싸여 바다에 신경 쓰지 못하는 틈을 타 장보고 시절 못지않은 세력을 키워 바다를 호령하며 중국과 일본을 제압하고 있었다. 경문왕은 이들의 세력 신장을 묵인하여 밀월(蜜月)관계를 유지하는 것이 국익에 도움이 된다는 사실을 정확하게 간파할 만큼 현명한 군주였다.

최치원은 왕경(王京)인 서라벌 사량부(沙梁部) 출신으로 겨우 12세 때인 경문왕 8년(868)에 해박(海舶; 바닷배니 청해진 세력 휘하의 배였을 것이다)을 따라 당나라로 유학을 떠난다. 그의 부친 최견일(崔肩逸)은 당나라로 떠나는 어린 아들 최치원에게 이렇게 말했다 한다.

“10년 안에 진사에 급제하지 못하면 내 아들이라 하지 말라. 나 역시 아들이 있다 하지 않겠다. 가서 부지런히 해라. 떨어지지 않으려면 노력해야 한다(十年不第進士, 則勿謂吾兒. 吾亦不謂有兒. 往矣勤哉. 無墮乃力).”

이처럼 비장한 가르침을 받고 떠난 최치원은 당나라에 이르러 스승을 따라 학문을 연마하는 데 게을리하지 않아 6년 만인 건부(乾符) 원년(874) 갑오 식년시(式年試; 4년에 한 번씩 치르는 정기시험)의 빈공과(賓貢科; 외국인들에게 보이는 과거 시험)에 단번에 급제한다. 18세 때의 일이다. 이때 지공거(知貢擧; 시험관)는 예부시랑 배찬(裵瓚)이었다.

그래서 헌강왕 2년(876)에는 20세로 선주(宣州) 율수현(水縣)의 현위(縣尉; 縣丞 아래 직책, 현의 부책임자, 연봉이 200석에서 300석에 이름)가 된다. 율수현은 현재 중국 강소성(江蘇省) 금릉도(金陵道) 율양현(陽縣)의 옛이름이다. 우리나라에서는 어느 때부터인가 율수현(水縣)을 표수현(漂水縣)으로 잘못 표기하고 있다. 선주에 표수현이 없을 뿐만 아니라 중국 전토에서도 표수현을 찾을 수 없으니 아마 율()자가 어느 때인가 표(漂)로 오자(誤字)가 나서 이런 실수를 반복하게 되었을 것이다.

최치원은 다음해(877) 겨울에 박학굉사과(博學宏詞科)에 응시하기 위해 율수현위직을 사임한다. 그러나 녹봉이 끊겨 글 읽을 양식이 떨어졌기 때문에 독서를 포기하고 일시 관역순관(館譯巡官) 자리에 나가기도 한다. 다행히 율수현위 시절 문명(文名)을 떨쳐 이미 ‘중산복궤집(中山覆集)’ 5권을 저술했으므로 곧 회남절도사(淮南節度使) 겸 제도행영병마도통(諸道行營兵馬都統)으로 황소(黃巢)의 반란(875∼884년)을 토벌하러 나선 고변(高騈, ?∼888년)의 눈에 들어 그의 종사관(從事官)으로 발탁된다. 그래서 건부 6년(879) 정월부터 중화(中和) 4년(884) 6월까지 6년 세월을 고변의 종사관으로 있으면서 문장으로 대공을 세운다.

특히 황소의 반역을 꾸짖는 ‘격황소서(檄黃巢書; 황소를 꾸짖는 글, 880년 7월8일 지음)’의 문장력은 탁월하여 당나라 천지를 진동시켰으니 그 한 대목을 옮기면 다음과 같다.

“천하 사람들이 모두 죽여 내놓고자 생각할 뿐만 아니라 문득 또한 땅 속의 귀신들도 이미 몰래 죽이자는 말을 의논해 놓았다(不惟天下之人, 皆思顯戮, 抑亦地中之鬼, 已議陰誅之語).”

이 대목에 이르러서는 글을 읽던 황소가 모골이 송연하여 저도 모르게 자리에서 벌떡 일어났다 한다. 최치원은 이 공으로 황소의 난을 평정하고 나서 도통순관승무랑시어사내공봉사자금어대(都統巡官承務郞侍御史內供奉賜紫金魚袋)의 벼슬을 받는다. 이 시기에 저술한 공사간의 문장을 모은 것이 ‘계원필경집(桂苑筆耕集)’ 20권이다.

헌강왕 10년(884) 6월에 황소의 난을 평정하고 나자 최치원은 고변에게 고국으로 돌아갈 뜻을 말한다. 그러자 고변은 희종황제에게 상주하여 회남입신라겸송국신조서등사(淮南入新羅兼送國信詔書等使)의 자격으로 최치원을 금의환향(錦衣還鄕; 비단옷을 입고 고향으로 돌아감)하도록 주선한다. 이해 10월의 일이었다. 신라국입회남사(新羅國入淮南使)로 온 김인규(金仁圭)와 부친의 서신을 가지고 환국을 재촉하려고 온 사촌아우 최서원(崔栖遠)도 동행하는 귀국길이었다. 물론 이 귀국선편이 청해진 세력의 호위와 안내를 받았을 것은 자명한 일이다.

그러나 겨울에 출발한 뱃길은 순탄치 않아 풍랑을 만나 곡포(曲浦)에 갇히게 되었다. 그래서 이곳에서 남은 겨울을 보낸 다음, 다음해인 헌강왕 11년(885) 초봄에 출발하여 3월에야 서라벌에 돌아올 수 있었다. 최치원이 고국에 돌아올 시기에 신라는 마지막 단풍을 찬란하게 불태우고 있었으니 ‘삼국사기’ 권11 헌강왕 6년조에 이런 기록이 있을 정도다.

“헌강왕 6년(880) 9월9일에 왕이 좌우를 거느리고 월상루(月上樓)에 올라 사방을 바라보니 백성들의 집이 서로 이어져 있고 노래와 악기가 소리를 잇는다. 왕이 시중 민공(敏恭)을 돌아보며 이렇게 말하였다. ‘내가 들으니 요새 민간에서는 기와로 지붕을 덮고 띠로 하지 않으며 숯으로 밥을 짓고 나무로 하지 않는다 하는데 그러한가?’ 민공이 이렇게 대답하였다. ‘신도 일찍이 그렇게 들었습니다.’ 이로 인연해서 다음과 같이 아뢰었다. ‘상감께서 즉위하신 이래 음양이 고르고 풍우가 순조로워 해마다 풍년이 들어서 백성들이 먹는 데 풍족하고 변경이 고요하니 시정(市井)이 기쁘고 즐거울 따름입니다. 이는 성덕(聖德)이 깨치신 바입니다’.”

이런 호시절에 최치원이 당나라에서 불과 18세에 진사급제하여 20대 초반부터 문명을 떨치다가 당나라 사신 자격으로 29세에 금의환향하였으니 헌강왕이 얼마나 반가웠겠는가. 헌강왕은 곧바로 시독겸한림학사(侍讀兼翰林學士)의 벼슬을 주어 좌우에 시종하며 문한(文翰)을 전담하게 하고 이어서 수병부시랑(守兵部侍郞) 지서서감(知瑞書監)의 벼슬을 내려 문무의 권한을 총괄하도록 위임한다. 당나라 진사 출신으로 당에서 도통순관승무랑시어사내공봉사자금어대라는 벼슬을 지낸 이력을 참작하고 황소의 반란을 명문장으로 진압한 그의 능력과 공로를 높이 평가하여 베푼 예우였을 것이다.

최치원이 지은 선사들의 비문

이런 예우와 더불어 헌강왕은 곧바로 그의 능력을 마음껏 발휘할 수 있는 기회를 제공한다. 이해에 중창을 마무리하고 대숭복사(大崇福寺)라고 절 이름을 고친 원성왕의 원찰에 사적비를 세우게 하면서 그 비문을 최치원에게 짓도록 명령한 것이다. 그리고 이어서 헌강왕 8년(882) 12월19일에 입적한 지증(智證)대사 도헌(道憲, 824∼882년)의 탑비문 찬술도 하명하였다.

이에 최치원은 자신의 능력을 과시할 수 있는 좋은 기회라 생각하고 29세 된 청년의 기개답게 최고의 문장력을 과시하기 위해 참고가 될 만한 기왕의 비문을 모으고 역대 사적(史籍)을 섭렵하는 등 착실한 준비작업에 들어간다. 미처 이 비문들을 짓지도 못하고 있는 상황에서 헌강왕은 그 12년(886)에 옥천사(玉泉寺; 쌍계사의 옛이름) 진감(眞鑑)선사 혜소(慧昭, 774∼850년)의 시호와 탑명을 내리면서 그 탑비문의 찬술을 다시 명령한다. 그리고 이해 7월5일에 돌아간다. 그러니 진감선사 혜소의 대공령탑비(大空靈塔碑)의 비문 찬술 명령은 유명(遺命)이 되고 말았다.

최치원은 자신의 능력을 알아주는 현군 헌강왕의 권우(眷遇; 사랑하여 돌보고 대접해 줌)에 감격하여 찬란하게 물든 단풍을 한껏 더 빛나게 하려는 의욕을 불태우고 있었는데, 이렇게 만난 지 1년여 만에 갑자기 국왕이 돌아가니 허탈하기 짝이 없었다. 더구나 그 아우인 정강왕도 등극한 지 1년 만에 뒤따라 돌아가고 여동생인 진성여왕(眞聖女王, 887∼896년)이 등극하여 어지러운 정치를 계속하여 신라를 망국으로 몰아감에서랴!

찬란하게 물든 단풍을 더욱 붉게 물들이려 하는 찰나에 설한풍(雪寒風; 차가운 눈바람)이 불어닥쳐 하루아침에 산천초목을 얼려 떨어지게 한 격이었다. 최치원의 실망은 이만저만이 아니었을 것이다. 의욕을 상실하여 한동안 비문 짓는 일을 중단하고 팽개쳐 둔 듯한데 정강왕의 재촉 때문이었는지 곧바로 정신을 수습하여 우선 헌강왕이 유명으로 부탁하고 간 진감선사 혜소의 비문부터 완성해낸다.

이 비석 양식은 한 해 앞서(886) 세워진 양양 (도판 4) 양식과 방불하다. 이수 정면 용트림 조각이 전액판 좌우에서 서로 머리를 들고 입을 벌린 채 대결하고 있는 것이나 귀부의 용머리 형태에서 이빨만 보인 것 등이 서로 비슷하다.

그러나 진감선사비의 귀갑무늬가 홑겹으로 크게 표현되었다거나 비신꽂이 주변으로 운룡문만 장식된 것 및 이수 중앙에 위로 피어난 연꽃 받침 위에 동그란 구슬이 장식된 것은 선림원지 홍각선사비와 서로 다른 양식이다.

“대저 도(道)가 어떤 사람에게 있어서도 멀리 있지 않듯이 사람도 어떤 나라에서 태어났거나 서로 다름이 없다. 이로써 동쪽나라 사람의 아들들이 승려가 되기도 하고 유학자가 되기도 하여 반드시 서쪽으로 큰 바다를 떠가서 통역을 거듭하여 좇아 배우려 하였다. 목숨을 배에 맡기고 마음을 중국에 두어 빈 채로 가서 채워 돌아오며 먼저 고생하다가 뒤에 얻으니 또한 옥 캐는 사람이 곤륜산의 높은 것을 꺼리지 않고 진주 찾는 사람이 검은 용이 사는 골짜기의 깊은 것을 마다하지 않는 것과 같다 하겠다(夫道不遠人, 人無異國. 是以東人之子, 爲釋爲儒, 必也西浮大洋, 重譯從學. 命寄木, 心縣寶洲, 虛往實歸, 先難後獲, 亦猶采玉者, 不憚丘之峻, 探珠者, 不辭驪壑之深).”

당나라 유학에 대한 자부심을 피력하여 진감선사와 자신의 위상을 극명하게 밝히면서 불교와 유교가 추구하는 도에 차등이 있을 수 없고 신라 사람과 중국 사람의 인성(人性)에 차이가 있을 수 없다는 자존 의식을 분명히 표출하고 있다.

진감선사 혜소(774∼850년)는 이미 최치원(857∼?)이 탄생하기 7년 전인 문성왕 12년(850) 1월9일에 77세로 돌아간 분이다. 그 유계(遺戒; 돌아가면서 남긴 경계하는 말)에 따라 부도와 탑비를 세우지 않았다 하는데 이제 36년이 지난 뒤에 헌강왕이 그 모법제자(慕法弟子; 법을 사모하는 제자)들인 내공봉(內供奉) 일길간 양진방(楊晋方)과 숭문대(崇文臺) 정순일(鄭詢一)의 청으로 진감(眞鑑)이라는 시호와 대공령탑(大空靈塔)이라는 탑명을 내려 부도와 부도비를 세우게 했다고 한다.

유계라고 했지만 사실 진감선사가 전주 금마 출신의 한미한 하급 귀족이었기 때문에 시호와 탑호가 내려지지 않았던 것인지도 모르겠다. 진감선사가 세공사(歲貢使)의 노꾼이 되기를 자원하여 겨우 중국 유학길에 오를 수 있었다는 사실로 미루어 짐작할 수 있는 일이다. 그러던 것이 최치원이 당나라에서 문명을 떨치고 돌아와 최씨들의 위상이 높아지자 헌강왕이 뒤늦게 이와 같은 배려를 하지 않았나 한다.

진감선사의 속성이 최씨이고 금마인이라 한 것과 최치원이 옥구(沃構) 사람이라는 전설이 따라다니는 것과도 어떤 관련이 있을 듯하다. 왕도에 살던 최씨 중 일부가 일찍이 통일 과정에 옥구와 금마 일대에 자리잡아 살게 되었을 수도 있기 때문이다.

그래서 최치원은 비석의 첫머리에 “도불원인(道不遠人)이요 인무이국(人無異國)”이라는 함축적인 표현을 써서 도법(道法)의 종류와 출신지의 상이가 차등의 기준이 될 수 없다는 태도를 분명히 밝혀 진감선사가 시호와 탑명을 받을 만한 자격이 있다는 사실을 피력했던 듯하다. 최치원이 귀국하자마자 처음으로 짓기를 명령받았던 봉암사 지증대사(智證大師) 도헌(道憲)의 비문이나 숭복사비문을 뒤로 미뤄두고 한 해 뒤에 명령받은 진감선사 혜소의 탑비문을 서둘러 먼저 지은 것도 이런 배경 때문이었을 듯도 하다.

(도판 8)은 현재 쌍계사 산내 암자인 국사암(國師庵) 동쪽 봉우리 중턱 명당자리에 터잡고 있다. 이런 복잡하고 황급한 건립 배경 때문인지 부도 양식은 매우 단순하다.

바로 한 해 앞서 정강왕 원년(886)에 조성한 (도판 3)가 처음으로 기단 하대에 복련대(覆蓮臺)를 중복해 기단을 한 송이 연꽃으로 상징하던 초기 의도를 파괴하는 실마리를 열었다는 얘기는 이미 홍각선사부도에서 밝혔다. 그 다음 해에 만들어지는 이 에서도 바로 그런 양식이 계승되어 하대에 복련 표현이 더해져 있다. 그러나 중대석은 모양으로 팔면에 각각 안상만 새겨놓았는데 북통 모양의 배흘림 표현은 하지 않았다. 아울러 의 운룡문 돋을새김이나 상촉하관의 원통 모양도 따르지 않았다.

그런데 뜻밖에 앙련으로 장식된 연화상대 위에 바로 탑신석을 올려놓지 않고 씨방 모양의 받침돌을 하나 더 얹었는데 그 표면이 권운문(卷雲文; 뭉게구름 무늬)으로 장식되어 있다. 수미좌의 의미를 이렇게 표현한 것이다.

868년경에 조성된 (제26회 도판 9)에서는 맨 하단 지대석 바로 위에 표현되던 구름무늬가 874년경에 만들어진 (제25회 도판 9)에서는 기단부 하대까지 올라가고 그것이 다시 886년에 조성된 에서는 기단 중대석으로 올라오더니 이제는 마침내 상대 앙련 연화대석 위로 올라가 탑신석을 직접 받치게 된 것이다. 그러니 이때는 이미 기단부에 대한 의미가 망각된 상태였다고 보아야 한다. 맹목적인 부재의 이동 배치가 의미없이 이루어지고 있었기에 이런 현상이 빚어졌다고 생각되기 때문이다.

그래서 기단 중대석의 팔각기둥 크기와 탑신석의 팔각기둥 크기가 비슷해졌고, 장차 이 양식은 남포 이나 충주 으로 이어졌던 듯하다. 옥개석 상부에 상륜부를 얹으면서 노반(露盤) 부위에 구름 장식을 더한 것도 의미없는 장식으로 받아들여져야 할 듯하다.

그래서 기왕의 비문들을 모두 섭렵하여 그 장단점을 분석하고 문투의 중복과 답습을 가려내는 등 면밀한 검토를 거친 후에 남들은 도저히 흉내낼 수 없는 학문적 함축을 바탕으로 유려한 4·6변려체(四六騈儷體)를 빌려 이 비문을 비단 짜듯이 엮어냈던 것이다.

우선 비문의 앞부분에는 선종 출현의 배경을 사상사적으로 일목요연하게 정리해 놓았다. 그러자니 최치원 당시까지의 우리나라 사상사의 흐름을 간결하게 요약한 결과가 되었다. 이 시대 이전의 구체적인 역사 기록들이 거의 남아 있지 않은 현재로서, 이 시대 이전의 사상사 흐름은 이 지증대사 비문을 통해서만 짐작할 수 있을 뿐이다. 최치원이 8년을 고심한 까닭이 어디에 있었는지 짐작할 만하다.

그러나 이 비문이 지어졌을 때는 이미 견훤이 전라도 지역을 차지하고 백제 건국을 표방하였기 때문에 각처에서 반란이 속출했다. 따라서 비석을 세울 형편이 아니었다. 최치원이 37세 때인데 이때 최치원은 부성군(富城郡; 지금의 충남 서산) 태수로 나가 있었다 한다. 아마 그곳에서 이 비문을 완성했을 듯하다. 비문이 문경 희양산 봉암사에 전해질 수도 없는 형편이었을 것이다. 이때 조정에서는 최치원을 하정사(賀正使)로 삼아 당나라로 보내려 하였으나 때마침 흉년으로 사방에서 도적이 일어나 길이 막혀 가지 못하였을 정도로 치안이 어지러웠기 때문이다.

이해 7월에 지증대사의 법손인 정진(靜眞)대사 긍양(兢讓, 878∼956년)이 후백제 땅인 전주 희안현(喜安縣, 지금의 부안군) 포구로 귀국한 것도 우연한 일이라 할 수는 없을 것이다. 이 (도판 12)는 문경 희양산 봉암사에 남아 있는데 보물 제138호로 지정되어 있다.

석혜강이 쓰고 새겼다는 글씨(도판 13)는 예스럽고 전아(典雅)하며 맑고 깨끗한 품격을 지닌 왕희지체인데 (도판 5)의 왕희지 집자비 글씨보다 더 아름답다. (도판 14)은 헌강왕 9년(883)에 왕명으로 시호와 탑명이 내려질 때 바로 조성하기 시작하여 신라가 크게 어지러워지기 이전에 공역을 끝마친 듯 상당히 정교한 솜씨로 만들어냈다.

기본구조는 874년경에 만들어진 화순 (제25회 도판 9) 양식을 계승한 것이다. 그러나 이를 극복하려는 약간의 변화를 보였으니 이는 헌강왕이 부도 미술의 절정이라 할 수 있는 을 능가하려는 오기로 설계하여 만들었기 때문에 이런 양식 기법을 보인 것으로 생각된다.

기단 하부 8면에 안상을 설치하고 그 안에 사자상을 돋을새김한 것과 그 위에 다시 구름무늬 한 층을 놓고 8모에 구름기둥을 세우며 그 사이 8면에 날개를 활짝 편 가릉빈가를 돋을새김하여 중대석을 받치는 것은 분명 철감선사의 2단 구름무늬 사자좌 하대를 명쾌하게 정리해준 표현이다.

기단 상대인 연대는 앙련 위에 씨방을 상징하는 난간대가 표현되면서 탑신석을 받게 되어 있다. 그런데 탑신석이 기단 중대석보다 규모가 작다. 그래서 전체적으로 보아 부도가 죽순 모양으로 땅속으로부터 솟아오르는 느낌이 들어 몸통은 안정감이 있어 보인다. 그런데 옥개석의 물매가 갑자기 넓어져서 균형을 깨뜨리고 있다. 중대석이 좁고 가늘어 경쾌한 느낌을 자아내게 하던 철감선사탑 양식을 충실하게 계승했으면서도 전혀 다른 느낌으로 다가오게 한 이유가 여기에 있다.

옥개석 물매 표면에 기와골을 생략한 것도 여기서부터 비롯된 양식이다. 옥개석 물매가 탑신석보다 지나치게 넓은 결과 무게와 넓이를 지탱하지 못하고 상당부분 떨어져 나갔다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)