‘탕지아의 붉은 기둥’<br>고재석 지음/ 글누림/ 363쪽/ 1만8000원

카는 역사학자를 두 부류로 나누었다. 사료로부터 캐낸 사실을 신뢰하는 학자, 사료에 대한 해석으로 역사를 서술하는 학자. 전자는 객관(과거 사실)을, 후자는 주관(현재 해석)을 중시한다. 카는 어느 한쪽에 치우치면 곤란하다면서 과거와 현재의 적절한 조화, 즉 ‘대화’가 중요하다고 강조했다. 카는 “사회과학의 인과율로 과거를 해석하면 미래를 통찰할 수 있다”고 호언한 바 있다. 세상의 변화 양상이 워낙 복잡다단해 역사를 공부한다 해서 미래를 꿰뚫어볼 수 있을지 의문이지만 역사를 모르고서는 제대로 된 미래를 설계하기 어려우리라.

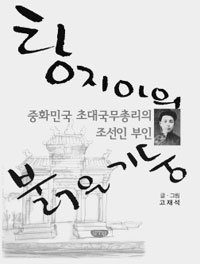

그런 점에서 2010년은 역사에 대한 각별한 관심을 갖고 미래를 내다봐야 할 해다. 경술국치 100주년, 6·25전쟁 60주년, 4·19혁명 50주년 등 의미 있는 해이기 때문이다. 그래서인지 서점의 인문 코너에 한국 근·현대사 관련 신간이 부쩍 많이 보인다. 이 가운데 ‘탕지아의 붉은 기둥’이 눈에 띄었다. 제목만으로는 무슨 내용인지 짐작하기 어려웠다. 부제가 관심을 끌었다. ‘중화민국 초대 국무총리의 조선인 부인.’ 표지에 실린 그 부인의 빛바랜 흑백 얼굴 사진에 시선이 멈추며 호기심이 샘솟는다.

책날개에 소개된 저자의 프로필을 보니 동국대 국어교육과 교수로 ‘한국근대문학지성사’ 등 여러 저서 및 역서를 낸 분이다. 뒤표지에는 둥근 테 안경을 쓴 노인 사진이 실렸다. 청나라 관료로 조선에 와 16년간 체류한 적이 있는 탕사오이(唐紹儀·1862~1938)의 기품 있는 모습이다. 그는 격동의 구한말에 주한(駐韓) 외교관으로 근무하며 한국인 여성을 정실 부인으로 삼은 인물이다. 그는 청년 시절에 중국의 거물 정치인 리훙장(李鴻章)과 조선의 외교 고문인 독일인 묄렌도르프를 도왔다. 주요 역사 인물의 측근으로 활동한 만큼 그도 역사적 사건에 직·간접적으로 개입했다.

책을 대충 살펴보니 저자가 그린 다양한 스케치 소품이 있어 눈을 즐겁게 한다. 한·중· 일 3국의 100여 년 전 역사를 조망하는 내용에다 아름다운 그림까지 포함됐으니 금상첨화인 셈이다. 저자는 국문학 전공자이지만 개인 전시회까지 열 만큼의 그림솜씨를 가졌다. 저자는 연구년 휴식 기간을 맞아 중국 광둥성의 중산대학교 주하이 캠퍼스에서 2008년 가을에 80여 일 교환교수로 활동했다. 한국어를 강의하는 틈틈이 중국인 학생의 안내를 받아 인근 시가지를 관광하기도 했다. 그러던 중에 탕지아(唐家)라는 마을에 들렀을 때 탕사오이의 생가를 구경할 기회가 있었다. 집 마당에 있는 탕사오이의 대리석 흉상이 눈에 띌 뿐 특이점은 별로 없었다. 거실 가운데 우뚝 솟은 붉은 기둥이 기억에 남는 정도였다. 그 기둥은 아기를 낳은 후 산후조리 때 게를 먹고 급사한 두 번째 부인을 추모하려 말레이시아에서 수입한 고급 나무로 세운 것이었다.

저자는 2주일 후 탕사오이가 개인 정원을 공원으로 기증한 공락원을 찾았다. 그곳 야외 별장에서 탕사오이의 두 번째 부인의 사진을 보면서 묘한 충동을 느낀다. 그녀는 조선에서 온 정씨(鄭氏)였다. 그들 부부는 어떤 인연으로 맺어졌을까? 탕사오이와 정씨는 어떤 인물인가? 이런 의문을 풀어보고픈 열정에 사로잡힌 것이다. 저자는 이때부터 여러 자료를 모으고, 읽고, 분석했다. 귀국한 이후에도 ‘탕사오이와 정씨 부인’이라는 화두에 매달린다. 이 책은 그 결과물이다.

美 컬럼비아대 유학한 탕사오이

탕사오이는 아편전쟁 이후 중국이 서양열강에 농락당하던 때인 1862년 1월2일, 주하이(珠海)시 탕지아 마을에서 태어났다. 농민의 넷째아들이었다. 전통 한학을 공부하던 소년 탕사오이에게 미국 유학의 기회가 왔다. 중국인 최초의 미국 유학생인 룽훙(1828~1912)은 서양문물을 도입하려면 우수한 젊은이들을 미국에 보내 국비로 공부시켜야 한다고 조정에 건의했다. 룽훙은 1854년 예일대를 졸업하고 중국 근대화에 앞장선 인물이다. 마침내 12~14세 소년 120명을 15년간 유학 보내는 계획이 추진됐다. 그러나 장기 유학에 반대하는 사대부 부모들 때문에 학생 모집이 쉽지 않았다. 룽훙은 고향인 광둥성을 비롯해 개방적인 사고를 가진 상하이, 닝보, 푸젠 등에서 학생들을 찾아냈다. 미국에 체류하는 어린 학생이라는 뜻에서 이들은 ‘유미유동(留美幼童)’이라 불렸다.

탕사오이는 12세 때인 1874년 제3차 유미유동으로 뽑혀 동료 30명과 함께 미국으로 떠났다. 유미유동들은 미국 명문학교에서 두각을 나타냈다. 탕사오이는 아이비리그인 컬럼비아대에 입학했다. 유미유동들은 1881년 갑자기 귀국 짐보따리를 싸야 했다. 미국에 너무 오래 체류하면 중국인으로서의 정체성을 잃는다며 정부에서 귀국 명령을 내렸기 때문이다. 7년간의 미국 생활을 마치고 온 탕사오이는 실권자 서태후(西太后·1835~1908)에게 문안인사를 올리러 갔다가 낭패를 당한다. 무릎을 꿇는 것조차 힘들어하는 그를 보고 서태후가 깔깔 웃으며 “꾸이쯔(鬼子·‘양놈’이라는 뜻의 비속어)가 다 되었네”라고 비꼬았다.

탕사오이는 1882년 톈진에 있는 세무아문의 통역관으로 관료 생활을 시작한다. 당시 조선은 임오군란이 일어나 나라가 어지러웠다. 임오군란을 진압하고 대원군을 잡아간 청나라는 조선을 실질적 속방으로 삼기 위해 위안스카이(袁世凱·1859~ 1916)가 지휘하는 군대를 서울에 상주시켰다. 또 조선의 내정과 외교에 간여하기 위해 독일인 묄렌도르프(1847~1901)를 조선의 외교 고문으로 추천했다. 탕사오이는 묄렌도르프의 비서로 발탁돼 1882년 12월8일 조선 땅에 첫발을 내디뎠다.

조선에서도 근대화를 이루려는 열망이 들끓었다. 선두에 선 인물은 김옥균(1851~1894)이었다. 그는 근대화에 걸림돌이 되는 수구파를 없애기 위해 1884년 12월 갑신정변을 일으켰다. 이 급진적인 정변은 ‘삼일천하’에 그치며 실패했다. 정변 때 칼부림을 당한 민영익(1860~1914)은 피투성이 몸으로 묄렌도르프 자택에 업혀왔다. 탕사오이는 선교사 겸 의사인 알렌을 불러와 민영익을 치료하게 했다. 이 인연으로 탕사오이와 민영익은 두터운 우정을 쌓는다. 명성황후의 조카인 민영익은 시·서·화에 출중한데다 보빙사 대표로 미국을 방문한 적이 있어 탕사오이와 대화가 통했다.

소설가 김원우는 ‘우국의 바다’라는 다섯 권짜리 대하소설에서 “당소의(탕사오이)는 이씨 성을 가진 조선 여자를 정실로 삼을 만큼 조선에 미혹되어 있는데, 그 중신아비가 바로 민영익이다”고 썼다. 소설의 이씨는 사실 정씨가 맞다.

부인 정씨, 아들 낳고 급사

저자는 정씨에 관한 자료를 찾으려 애썼으나 만족할 만한 성과를 거두지 못했다. 탕사오이와 함께 조선에 체류한 위안스카이는 조선 여인 3명을 첩으로 두었다. 이들에게서 모두 7남8녀의 자식을 얻었다. 세도가 안동 김씨 처녀도 위안스카이의 첩으로 들어갔는데 그녀의 손자인 위안자류(1912~2003) 박사는 세계적인 물리학자로 이름을 떨쳤다.

군벌 출신 위안스카이는 고종에게도 머리를 숙이지 않은 야심가였다. 그는 조선에 9년간 머물며 최고 권력가로 군림했다. 탕사오이는 위안스카이의 오른팔 노릇을 했다. 조선에서 위세를 떨치던 청 세력은 1894년 청일전쟁이 벌어지면서 기세가 꺾인다. 아산만에서 일본군의 선제공격으로 시작된 전쟁은 일본의 일방적인 우세로 진행됐다. 위안스카이는 탕사오이와 함께 7월에 중국으로 피신했다. 전쟁 이듬해인 1895년 4월 리훙장과 이토 히로부미 사이에 맺어진 시모노세키 조약에서 청국은 조선을 속방에서 제외할 것임을 밝혔다.

탕사오이는 1895년 12월 조선상무총동이라는 직함으로 1년 반 만에 조선으로 돌아왔다. 청국 상인의 권익을 보호하고 조선 동태를 본국에 보고하는 업무를 맡았다. 조선에서는 일본 세력이 급성장해 탕사오이는 제대로 행세하지 못했다. 그는 1897년 1월30일 총영사로 승진했다. 그해 2월20일 고종이 러시아 공사관으로 피신하는 아관파천이 일어남으로써 러시아 세력이 일어서는 바람에 청국의 지위는 더욱 약해졌다.

1898년 10월 탕사오이는 부친상을 당해 조선인 부인 정씨를 데리고 귀국했고 이후 다시 한국에 오지 않았다. 그는 리훙장, 위안스카이 등 실세에게서 성실성을 인정받아 탄탄대로 출세 가도를 걷는다. 영어에 능통한 그는 1904년 인도에 가서 영국과 티베트 문제를 논의하는 중국 대표로 참석한다. 이어 1905년엔 인도네시아 자카르타에서 이 문제를 다시 토의한다.

탕사오이는 1911년 신해혁명이 일어나자 위안스카이 측의 대표로 혁명군과 평화교섭을 진행했다. 1912년 청 왕조가 멸망하면서 중화민국이 수립되자 위안스카이가 임시 대총통에 취임했다. 위안스카이는 오랫동안 자신을 보좌한 탕사오이를 초대 국무총리로 임명했다. 그러나 총리 지위는 오래가지 못하고 100여 일 만에 끝났다. 공교롭게도 그 무렵 부인 정씨가 숨졌다. 산후 조리에 좋다며 먹은 방게가 화근이었다. 독살설 의문이 제기될 수도 있겠다.

탕사오이는 1918년 쑨원(孫文·1866~ 1925)의 광둥군 정부에서 재정부장을 지내기도 했다. 그는 정치적인 유혹을 뿌리치고 1921년 낙향해 조그만 지방도시 중산현에서 현장(縣長)으로 활동한다. 이곳에서 그는 주민들로부터 신망을 얻었고 중산현을 전국 최고 모범현으로 부각시킨다. 1937년 중일전쟁이 터지자 상하이의 프랑스 조계에 머물렀다. 그는 장제스(蔣介石·1887~1975)에게 협조하지 않아 국민당 특무대원들에 의해 1938년 9월30일 살해당했다. 향년 77세.

저자는 “한 장의 흑백사진으로 남은 그녀를 만나면서 쓰게 된 이 글을 읽은 그 누가 오늘의 안타까움을 풀어줄 날이 반드시 오리라 믿는다”면서 “이 글이 일국사를 넘어선 동아시아 읽기에 이르는 조그만 디딤돌이 될 수 있다면 무척 행복할 것”이라 밝혔다.

역사에 대한 시야를 넓혀주는 이런 교양서가 국내 저자에 의해 자주 출판되기를 기대한다. 그러려면 독자가 관심을 기울여줘야 한다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)