- 백곰과 현무 미사일 개발을 통해 한국은 일찌감치 고체로켓 기술을 습득했다.

- 이를 바탕으로 나로호 2단에 필요한 고체로켓을 한화그룹을 중심으로 한 국내 기업들이 자력으로 개발해냈다. 2단을 개발할 때 한 차례 폭발사고가 있었지만 한국은 훌륭히 작동하는 고체로켓을 만들어냈다. 조용히 추진돼온 국내 고체로켓 개발사를 살펴본다.

한화가 제작한 2단(앞쪽)을 1단과 조립해 나로호를 완성하는 모습.

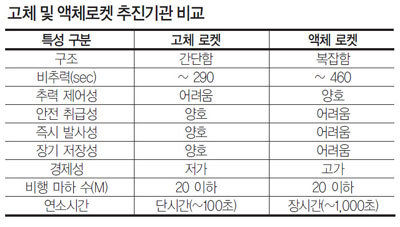

로켓엔진은 화학로켓 추진과 비(非)화학로켓 추진으로 나누어진다. 화학로켓 추진에는 고체추진제를 사용하는 고체로켓과 액체추진제를 사용하는 액체로켓, 그리고 고체연료에 액체산화제를 사용하는 하이브리드로켓이 있다. 현재는 화학로켓 추진만 사용되고 있으니, ‘로켓=화학로켓 추진’으로 봐도 무방하다.

액체로켓은 연료를 산소 같은 산화제에 섞어 태움으로써 힘을 낸다. 산소는 섭씨 영하 118도에서 50기압 이상을 가하면 액체가 된다(고압을 가하지 않으면 영하 183도 이하에서 액체가 된다). 로켓은 대기가 없는 우주를 비행하기 때문에 액체산소를 탱크에 넣어 사용한다. 액체산소 외에도 질산과 사산화이질소를 사용하기도 한다. 연료로는 등유(kerosine)와 액체수소, 하이드라진 계열이 주로 사용된다.

여기에서 주목할 것이 액체산소와 액체수소의 결합이다. 액체수소가 액체산소와 결합하면 강력한 폭발력을 낸다. 액체수소를 연료로 쓰는 액체로켓은 추진기관 무게 대비 추진력인 ‘비추력(比推力·specific impulse)’이 가장 높다. 액체수소를 연료로 쓰는 액체로켓이 가장 강력한 추력을 내는 것이다.

고체로켓은 일종의 화약인 고체추진제를 점화시켜 힘을 낸다. 고체추진제는 산소와 같은 산화제에 연료를 혼합해 고체화한 것이다. 액체로켓은 액체산소와 액체로 된 연료(보통은 등유)를 넣을 탱크 그리고 이들을 섞어 점화시킬 연소실을 갖고 있다. 그러나 고체로켓은 고체연료를 바로 점화시키기에 탱크가 없어 구조가 단순하다. 하지만 연소되는 추진제의 양을 조절할 수 없고, 점화하는 순간부터 바로 큰 힘을 내는 것이 특징이다.

상단부 로켓으로 많이 쓰여

고체로켓은 액체로켓에 비해 많은 추진제를 넣을 수 있다. 따라서 상단부 로켓으로 많이 사용한다. 액체로켓은 많은 연료를 소모해 큰 힘을 내므로 주로 1단으로 사용한다. 1단에 쓰인 액체로켓은 대개 엔진으로 불린다. 고체로켓을 많이 쓰는 2단이나 3단 로켓은 위성을 궤도에 올리기 위해 툭 차듯이 마지막으로 밀어주기에 ‘킥 모터(kick motor)’라고 한다.

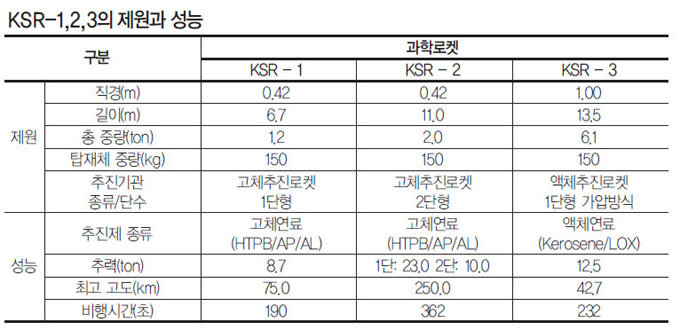

백곰과 현무 그리고 다연장로켓인 구룡을 개발해낸 한국은 과학로켓 개발을 시작으로 우주 개발에 나섰다. 1990년대 초반부터 한국항공우주연구원(항우연)은 과학관측로켓인 KSR-1(1단, 고체), KSR-2(2단, 고체), KSR-3(1단, 액체)를 만들어 시험발사했는데 여기에는 한화를 비롯한 많은 방산업체가 참여했다. 국내 기업들은 소규모이긴 하지만 KSR에 필요한 고체로켓을 완벽하게 제작한 것이다. KSR 시리즈 개발을 통해 한국은 단 분리 기술을 익히고, KSR-3에서는 기초적인 액체로켓 기술을 확보했다. KSR에 이어 한국형 액체로켓을 만들어 인공위성을 띄운다는 계획을 세웠다. 1단은 러시아가 만든 액체로켓을, 2단은 우리가 만든 고체로켓을 채택한 나로호를 만들어 발사해보기로 한 것이다. 그때부터 한화를 비롯한 국내 기업은 나로호 2단 개발에 전력을 기울였다.

2단은 1단 액체로켓이 점화된 395초 뒤 점화돼 100kg급 인공위성을 지구 궤도에 진입시켜야 한다. 위성의 방향을 틀어 지구 궤도에 올려놓는 개다리 기동을 해야 한다. 킥모터는 그때 걸리는 높은 중력을 견뎌내야 한다. 2003년 12월부터 2005년 6월 사이 한화는 실물보다 축소한 킥 모터를 만들어 시험에 들어가 주요 데이터를 확보하고 제작공정 등을 사전 검토했다.

2005년 9월부터 2008년 9월 사이엔 실물형 킥 모터를 개발해 각종 시험을 했다. 대기가 희박한 고고도의 환경을 모사한 조건을 만들어주고 킥모터가 어떻게 기능하는지 점검했다. 가장 어려웠던 것은 무게를 가볍게 하면서도 원하는 정도의 추력을 오랫동안 발생시키는 것이었다.

킥 모터는 화약의 일종인 고체추진제를 사용하기에 단시간에 높은 추진력을 발휘하기는 쉽다. 문제는 오랫동안 추력을 발휘하게 하는 것. 고체로켓에서는 3000도가 넘는 고열이 나오므로 오래 가동하면 노즐이 견디지 못한다. 구조물도 마찬가지다.

킥 모터 실험 중 폭발사고

이를 막는다고 내열재를 추가하면 로켓이 무거워진다. 고체로켓이 타는 시간만큼만 견딜 수 있도록 최소한의 내열재를 첨가하기 위해 수많은 실험을 반복해야 했다. 킥 모터 개발에서 어려웠던 것은 시험이었다. 1.5t 이상의 고체추진제를 탑재한 킥 모터를 진공환경에서 연소시키는 것은 여간 어려운 기술이 아니어서, 성공 여부를 실험해보아야 했다. 우리는 이러한 실험 장비를 만들어본 적이 없다는 것이 문제였다. 러시아의 기술협력을 받아 ‘고공환경 시험장치’를 개발해 지상연소시험과 고공환경(우주환경) 모사(模寫) 지상연소시험 등을 12회 실시했다.

다음으로 풀어야 할 문제는 개다리 기동을 견디는 구조를 찾는 것이었다. 우주에서는 대기가 없기 때문에 비행 방향을 바꾸기 위해 날개를 이용할 수 없다. 방향 전환은 배기되는 화염의 방향을 바꾸는 것으로만 해야 한다. 이를 위해서는 추력방향 제어 노즐을 사용해야 한다. 3000도가 넘는 고온 고압의 연소가스에 60초 이상 노출돼 있던 노즐의 방향을 바꾸는 것은 쉽지 않다.

이 기술은 선진국만 보유한 핵심기술인데 미사일기술통제체제(MTCR)는 이 기술의 국가 간 이전을 금지하고 있다. 그러나 한화를 비롯한 국내 기업은 많은 노력으로 이 노즐을 개발해냈다. 이 노즐의 성능이 나로호 1차에서 증명됐다. 나로호는 마지막 단계에서 한쪽 페어링이 떨어져 나가지 않아 무게중심이 기울어졌다. 자세를 바로 하기 위해서는 노즐을 틀어야 했다. 2단의 노즐은 방향을 튼 상태에서 설계치 이상으로 엔진을 가동했는데도 끝까지 견뎌냈다. 나로호 1차 발사는 우리 고체로켓을 우주에서 성공적으로 점화시킨 최초의 사례다.

1차 발사가 끝난 후 분석해보니 킥 모터의 성능은 예측했던 것과 0.6% 오차밖에 보이지 않았다. 2% 편차의 오차를 보이는 것이 일반적인데 그보다 작은 오차를 보였다. 그러나 2차 발사 때는 킥 모터가 작동하기 전에 나로호가 폭발해 킥 모터에 대한 자료를 확보하지 못했다.

우리는 우주 개발에서도 ‘한강의 기적’을 이뤄야 한다. 오는 가을 나로호 3차 발사가 성공하면 우리는 본격적인 한국형 발사체 KSLV-2 개발에 도전한다. 이를 위해서는 추력 75t의 액체로켓을 자력으로 개발해야 한다. 이미 고체로켓을 자력으로 개발해냈으니 액체로켓 개발도 성공시킬 것으로 확신한다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)