- 중국의 미사일 전력은 러시아의 미사일 전력에 비해 알려진 것이 거의 없다.

- 추적 결과 중국은 예상했던 대로 소련의 미사일을 복제하면서 기술을 익혀 ICBM까지 개발해냈다. 영어로는 DF, 중국어로는 ‘둥펑(東風)’이란 이름으로 개발돼온 중국 미사일의 A to Z를 밝힌다. DF 개발에서 얻은 기술을 우주발사체 ‘창정(長征)’ 개발에 전용했다.

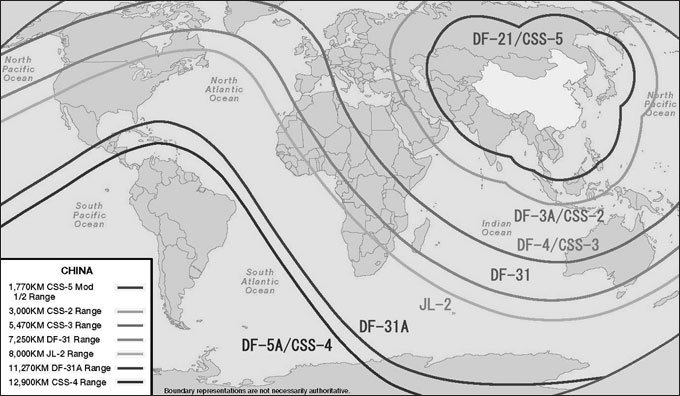

중국 탄도미사일의 탄착범위도

중국의 탄도탄 역사는 1950년대로 거슬러 올라간다. 6·25전쟁을 통해 미국의 항공 전력과 핵무기 전력에 위협을 느낀 중국은 대응무기체계로 탄도탄 도입을 결정했다. 당시는 탄도탄 자체 개발이 어려워 소련을 통해 조달했다.

처음 도입한 것은 서방진영에서는 SS-2로 알려진 R-2 단거리탄도탄이었다. R-2는 제2차 세계대전 당시 독일이 전력화한 V-2 로켓(사거리 300km)을 모방하고 탄체를 연장한 것으로 사거리는 600km였다. 중국은 R-2를 면허생산 방식으로 조달했다. 중국군 제식명칭은 ‘DF-1’, 즉 ‘둥펑(東風)-1호’다.

■ (DF-20)

핵탄두 장착을 목적으로 한 탄도탄으로 1960년 본격 개발에 들어갔다. DF-2는 서방국가들이 SS-3라 부르는 소련의 R-5 탄도탄을 모방한 것으로 액체연료 엔진을 사용한다. 최장 사거리는 1250km인 준중거리탄도탄(MRBM)이었다. 중국은 원자폭탄 개발도 진행해 1970년대에는 핵탄두를 탑재한 전략유도탄을 보유한다는 목표를 갖고 있었다.

최초 시험발사 시기는 1964년 6월로 알려져 있으나 실제 시험발사는 1966년 10월 이루어졌다. DF-2의 탄두부 중량은 약 1.29t이었다. 여기에 12킬로톤 위력의 원자탄 탄두를 탑재할 수 있었다. DF-2는 1단 액체연료 로켓추진으로 약 90발이 전력화됐던 것으로 알려져 있다. 그러나 DF-2 탄도탄의 액체연료는 장기보존이 불가능해 DF-2는 즉각 발사되지 않는다는 문제가 있었다. 따라서 새로운 방식의 탄도탄 개발이 요구되었다.

DF-2와 함께 등장한 DF-3는 사거리를 2500km로 연장한 IRBM(중거리 탄도탄)이었기에, 중국 본토에서 발사하면 필리핀까지 도달할 수 있었다. 중국은 필리핀 수비크만 등에 주둔하는 미 공군과 미 해군을 견제하기 위해 DF-3를 만들었다.

■ (DF-3)

1단식의 액체연료 로켓추진 방식으로 발사중량은 64t에 달했다. 엔진추력은 96t으로 최단 사거리는 750km, 최장 사거리는 2650km를 기록했다. 탄두부에는 3메가톤의 수폭을 탑재할 수 있었고, 관성유도 방식을 채택해 탄착오차는 반경 2km 정도였다.

DF-3는 1970년 전략화됐다. 150여 발을 만들어 제2포병군에 배치한 것으로 알려져 있다. 1980년대에 들어서면서 DF-3 탄두부를 MRV(2개 이상의 재돌입체)로 교체하는 계획이 세워졌다. 1985년 중국은 MRV 개발을 시도했으나 실패했다.

DF-1에서 DF-3까지의 개발과 배치 과정을 살펴보면, 중국이 미국의 핵무기 전력을 견제하기 시작한 것은 1970년대부터임을 알 수 있다. 이 시기 중국은 이른바 핑퐁외교를 통해 미국과 수교하는데 이는 중국이 발전한 탄도탄 전력을 기반으로 자신감을 갖고 미국과 관계를 개선한 것으로 볼 수 있다. DF-3의 개량에 실패한 중국은 차선책으로 최장 사거리를 2800km로 늘이고 탄착오차를 반경 1km로 줄인 DF-3A 도입에 집중한다. 1980년대 후반 중국은 DF-3 탄도탄을 수출했다. 사우디아라비아가 이스라엘의 제리코 탄도탄 전력을 견제하기 위해 DF-3를 사들인 것이다. 미국은 알고도 묵인할 수밖에 없었다. 2012년 현재 사우디아라비아의 DF-3 보유 여부는 확인 불가 상태이나 폐기됐을 것으로 추정된다. 사우디아라비아에 수출된 DF-3는 탄두중량이 2.5t, 사거리가 2400km인 파생형이었다. 1986년 중국에서 발사시험을 하고 1987년 60여 발을 인계한 것으로 파악되고 있다. 2012년 현재 중국군의 DF-3A는 10발 이하로 퇴역 일보 직전인 것으로 파악된다.

■ (DF-4)

1965년부터 별도로 개발된 탄도탄이다. 2단 액체연료 로켓추진체를 사용하며 괌에서 출격하는 미 공군 B-52 폭격기 부대 공격을 목표로 했다. DF-3의 탄체를 전용해 개발하는 것이기에 사거리는 4000km가 목표였다. 그런데 1970년 위성요격체 개발 가능성을 위한 시험발사를 하면서 계획을 수정해 소련의 수도인 모스크바까지 도달하도록 목표 사거리를 4500km로 연장했다.

그리하여 2단에 발사중량이 82t인 대형 탄도탄 DF-4가 탄생했다. 최종적으로 탄두중량 2.2t, 사거리 4750km를 달성했다. 유도방식은 스트렙 다운 방식이고 탄착오차는 1.5km였다. 탄두는 3메가톤급의 핵무기를 탑재한다. DF-4는 1980년대 전력화됐으나, 30여 발만 생산됐다. 현재 20발 정도가 남아 있는 것으로 알려져 있다.

■ (DF-21)

중국은 고체연료 로켓추진체를 사용하는 DF-21 탄도탄을 1982년 개발했다. DF-2 탄도탄을 바탕으로 이동발사대 차량에 탑재하고 발사중량은 14.7t, 분리형 탄두부의 탑재 가능중량은 600kg이다. 최대 500킬로톤 위력의 핵탄두 탑재도 가능하다. 최초의 시험발사는 1985년에 했고, 전력화는 1987년 시작했다.

전력화 초기 이동식 발사차량은 세미 트레일러 방식이었다. 개량형인 DF-21A와 DF-21B는 차체 위에 잠수함 발사 탄도탄의 발사관 형태로 수납됐다. DF-21A 유도부에는 1990년대 말에 완성된 관성유도장치에 GPS와 종말유도 레이더가 추가됐다. 사거리 약 2500km, 탄착오차는 50m로 향상됐다.

후속 개량형인 DF-21B형은 2006년 전력화했다. 개량한 유도시스템을 추가해 탄착오차를 10m 이하로 줄였다. 20~150킬로톤의 위력을 가진 핵폭탄, 500kg 무게의 재래식 탄, 클러스터탄 등을 탄두로 탑재한다. 미국 국방부는, 중국이 DF-21 발사차량을 35대 갖고 있는 것으로 미루어 이 미사일의 대수는 최대 80발일 것으로 추정하고 있다.

■ (DF-25)

DF-21의 후속 탄도탄으로 1990년대 개발을 시작했다. 고체연료의 2단식으로 사거리 약 1700km, 탄두중량은 2t, 재래식 탄두를 탑재한다. 1999년에는 발사중량 20t에 사거리 3000km에 도달했다. 탄착오차는 사거리 2500km 전후에서는 10m 미만으로 판단된다. 이동식 발사차량으로는 대형 차량을 사용한다. 탄두부는 탑재량에 따라 1.2t짜리와 1.8t짜리 두 종류가 있다고 한다. DF-25에는 대형의 단일형 재래식 탄두는 물론이고 클러스트 탄두, 집속탄 탄두, 1~3메가톤 위력의 핵탄두, 3개의 재돌입체 탄두를 달 수 있다. DF-25는 중국이 개발한 최신형 중거리 탄도탄으로 곧 배치된다.

■ (DF-5)

중국 최초의 대륙간 탄도탄으로 발사중량이 183t에 달한다. 1단 추진체는 액체연료 방식을 채택해 280t을 추력을 내고, 2단 추진체는 70t의 추력을 낼 수 있다. 유도방식은 컴퓨터가 제어하는 자이로 관성유도이고 실전배치는 1981년 이뤄졌다. 최장 사거리는 1만2000km, 탄착오차는 약 800m다. 탄착오차를 500m로 줄인 DF-5A 개량형은 1986년 등장했다. 50여 발을 제작해 2012년 현재 40여발이 남아 있는 것으로 추정하고 있다. DF-5 로켓추진체를 전용(轉用)한 것이 창정(長征)-2호(CZ-2C) 우주발사체였다.

■ (DF-31)

3단식의 고체연료 로켓추진 방식의 탄도탄으로 탄두중량은 700kg, 최장사거리 8000km, 발사중량 42t, 탄두 탑재량 약 1.75t이고 1~3메가톤 위력의 단일형 핵탄두나 20~150킬로톤의 다탄두 MIRV를 탑재할 수 있다. 유도방식은 관성유도와 스테라 보정 방식을 조합했다. 탄착오차는 300m이며 세미 트레일러형 트럭에 탑재한 1식과 사이로 발사형 2식, 대형 트럭 탑재형 3식, 열차이동형의 4식이 존재한다. 2006년부터 양산에 들어가 10여 발이 배치됐으며, 개량형인 DF-31A형 10여 발도 전력화한 것으로 알려져 있다. DF-31A는 사거리를 1만km로 연장한 것으로 중국군의 주력 ICBM 으로 인정되고 있다.

■ (DF-41)

DF-5를 대체하기 위해 개발되는 차기 ICBM이다. 사거리 2만km에 6개 이상의 다탄두를 장착한다. 도로 및 철도 이동식으로 설계되었다.

■ (JL 시리즈)

중국 해군은 잠수함 발사 탄도탄(SLBM)으로 JL 시리즈를 갖고 있다. 1960년대 개발된 JL-1은 DF-21 기술을 전용해 만들어졌다. 탑재할 잠수함은 094형이다. 실전용 잠수함인 094형에는 12발을 탑재한다. JL-2는 DF-31 지상발사탄도탄과 동일한 8000km 사거리에 1메가톤 위력의 단일형 핵탄두나 20~150킬로톤의 다탄두를 3개 이상 탑재하도록 설계됐다.

1987년 중국 해군이 취역시킨 092형 원자력 추진 잠수함은 JL-1A SLBM을 12발 수납한다. JL-1A의 성능은 사거리 2500km에 탄착오차 50m다. 개량성과는 있으나 사거리가 짧기에 JL-1A를 SLBM 전력으로 보기에는 무리가 있다. 이 때문에 중국 해군은 대체형인 JL-2에 큰 기대를 걸고 있다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)