수입차 시장점유율이 10%에 육박하고 있다. 왼쪽 맨 위부터 시계 방향으로 벤츠 ‘SLS AMG’ 아우디 ‘Q3’, BMW ‘액티브 하이브리드 5’, 닛산 ‘뉴 로그플러스’, 혼다 ‘어코드’.

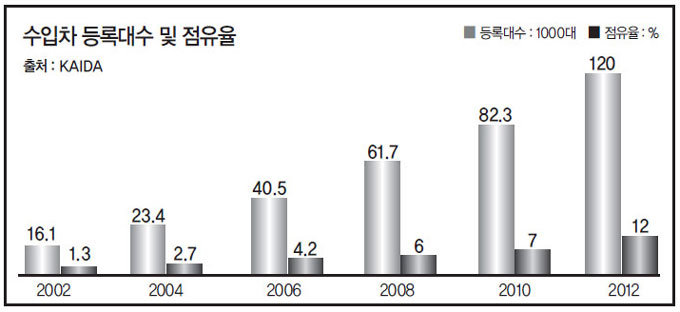

국내 수입차 판매는 지난 10년간 매년 평균 19.6%의 성장률을 기록했다. 지난 7월 한국수입자동차협회(KAIDA)는 “올해 수입차 판매가 12만 대를 넘어서고 사상 최대 판매 기록을 경신할 것”으로 전망한다. 자동차 신규등록수 기준 시장점유율 10%는 무난히 달성할 것으로 확신했다. 올 상반기(1~6월)에 이미 6만2239대를 팔아 작년 동기 대비 20.5% 판매 증가를 기록했기 때문이다. 국내 시장점유율 9.77%. 여전히 현대·기아차가 시장의 70% 이상(2011년 71.1%)을 차지하고 해외에서도 높은 판매 실적을 올리고 있지만 국내 수입차 비중의 급상승에 당황하는 표정이다. 현재 수입차 브랜드는 24개. 수입차의 판매가 급증하면서 각사 매출과 순이익도 큰 폭으로 증가했다. 2009년 6929억 원이던 BMW코리아의 매출액은 지난해 1조4732억 원으로 2년 사이 2배로 증가했다. 순이익도 3.5배(144억 원→504억 원)로 급증했다. 메르세데스벤츠코리아도 2009년 6751억 원에서 2011년 1조1264억 원으로 매출액이 급증했다. 순이익도 2년 사이 95억 원 증가해 299억 원이 됐다.

강동완 한국자동차산업연구소 연구위원은 “2008년 미국발(發) 금융위기 이후 수입차 시장이 가파른 성장세를 보이고 있고, 향후 이런 추세는 지속될 것”이라고 전망한다. 그렇다면 수입차의 판매가 이처럼 가속을 내는 이유는 뭘까.

자동차업계는 수입차 질주의 가장 큰 추동력으로 낮아진 가격을 꼽는다. 값이 싸졌다. 지난해 7월 1일 한-EU 자유무역협정(FTA) 발효로 유럽산 수입차 관세는 8%에서 5.6%로 인하됐다. 관세 인하는 단계적으로 적용돼 지난 7월부터는 3.2%로 낮아졌다. 2014년 7월 1일부터는 무관세가 된다. 이에 따라 6840만 원하던 BMW 528i가 지난달 초 100만 원 싸졌다. 다른 차종도 마찬가지. 반면 국산차는 환율 하락으로 상대적으로 가격이 올라 수입차와의 가격 격차가 줄었다.

3000만~4000만 원대 수입차 종류가 늘면서 20, 30대로 구매층이 확대된 것도 수입차 판매 증가에 한몫했다. ‘수입차=사치품’이란 고정관념이 점차 사라지면서 비슷한 가격대라면 ‘이왕이면 외제차’라는 인식도 확산되고 있다.

한국닛산이 내놓은 박스카 ‘큐브’는 2190만 원이란 파격적 가격으로 국내 시장에 돌풍을 몰고 왔다. ‘터줏대감’ 벤츠와 BMW를 제치고 지난해 11월 국내 수입차 판매 1위에 오르는 기염을 토했다. 폴크스바겐 골프나 미니쿠퍼 등도 3000만~4000만 원대 수입차 시장에서 강세를 보이고 있다.

도로에 보이는 차량 10대 중 1대가 수입차라면 자연히 길거리 홍보와 판매 시너지 가 일어나기 마련이다. 따라서 수입차 시장점유율 상승 추세는 그동안의 상승세보다 훨씬 가파를 것으로 업계 관계자들은 전망한다.

수입차 시장이 커지면서 자동차 수입사들 간 경쟁도 그만큼 치열해졌다. FTA 관세 인하분을 신차 가격에 반영해 딜러(판매)사에 차를 공급하고, 딜러사들은 자체 추가 할인을 해 무한 판매경쟁을 벌이고 있다. 구체적으로 들어가기 전에 수입차 유통 구조에 대해 알아보자.

수입차는 외국 본사→정식 수입업체(임포터)→딜러(판매사) 3단계를 통해 유통된다. 공식 수입차량과 달리 ‘그레이 임포터(Gray Impoter)’를 통하면 현지 딜러→그레이 임포터(수입 및 판매) 2단계만 거친다. 중간 마진이 줄어 가격이 싸진다. 그레이 임포터는 업체와 독점 수입계약을 맺지 않고 타국 딜러 등에서 직접 수입 판매하는 비공식 수입업자를 가리키는 말이다. 신라면을 농심 본사가 아닌 이마트에서 저렴하게 구입한 뒤 이를 해외 교포에게 판매하는 식이다. SK네트웍스도 그레이 임포터다. 관세 인하로 그레이 임포터의 가격경쟁력은 커지고 있다 . 수입차 딜러(영업사원)들의 말이다.

“5300만 원짜리 BMW 320d(Mod-ern)를 판매사원 수당에 ‘손대지’ 않고 4000만 원에 판매한 적도 있다. 보통 차 1대를 팔면 차 값의 10%를 받는데, 이 중 5%가 영업사원 수당이다. 5%는 딜러사가 가져간다.”

“딜러는 5%를 포기하고 싸게 팔아도 된다. ‘싸게 판다’고 소문이 나 차를 많이 팔면 별도의 ‘프로모션 수당’을 받는다. 이런 판매 시스템에서는 소비자가 공식 가격에 수입차를 사면 오히려 손해를 본다. 최근 경쟁이 치열해지면서 이런 분위기가 가열되고 있다. 과도한 실적 경쟁이 초래한 ‘고무줄 가격’ 때문에 우리도 고객들에게 괜한 오해를 받는다. 자칫 시장질서가 흐트러질 수 있는데, 이는 제살 깎아 먹기다.”

실제 인터넷에는 특정 브랜드 수입차를 살 경우 수백만 원을 할인 받아야 적정 가격이라는 둥 ‘고수’들의 가격 깎기 비법이 올라와 있다.

수입차 판매량이 늘면서 브랜드별 할인 경쟁도 치열해졌다. 수입차 전시장이 모여 있는 서울 신사동 .

기자가 8월 8, 9일 서울 강남과 용산의 수입차 전시장을 방문해 상담을 받아보니 할부나 리스를 통해 구매할 경우 이자 일부를 미리 깎아주는 등 할인을 약속하는 딜러가 많았다. 공식 가격에서 8~10% 할인해주겠다는 제의도 있었다. 자체 금융회사를 보유한 대형 수입차업체일수록 할부 구입을 강조했다.

수입차를 살 때 기준은 국산차와 다르지 않다. 자동차의 용도와 자신의 라이프스타일에 맞는 차종을 고르고, 가격과 성능, 연비 등 기본 조건을 확인하면 된다. 그러나 애프터서비스(AS) 문제도 꼼꼼히 따져봐야 한다.

사실 수입차의 ‘고무줄 가격’보다 심각한 건 사후관리 문제다. 수입차 개방 이후 지금까지 문제로 지적돼온 수입차의 아킬레스건이다. 특히 부족한 서비스센터, 비싼 부품 가격, 기준을 알 수 없는 공임과 작업시간은 수입차 고객들의 주요 불만거리다.

한국수입자동차협회에 따르면 2012년 6월 기준 수입차별 AS센터는 △BMW(37개) △메르세데스벤츠(27개) △크라이슬러(25개) △렉서스(21개) △포드, 아우디(각 19개) 순. 미쯔비시는 지난해 11개 센터를 운영했지만 현재는 2곳만 남았다. 각 사 등록 차량 대수(BMW 12만 대, 벤츠 10만 대, 폴크스바겐·도요타가 약 5만 대)를 고려하면 수입차 정비센터 1곳당 3000대가 넘는다. 한국소비자원이 수입차 브랜드 7개를 조사한 결과 정비센터 1곳당 서비스해야 할 차량 수는 메르세데스-벤츠(3672대), BMW(3306대), 폴크스바겐(2677대), 혼다(2625대) 순이었다. 국산차의 경우 정비센터 1곳당 550대 정도. 정비센터 하나당 수리 대기 차량은 300대에서 400대 정도가 적절하지만 서비스센터와 전문 정비사 부족으로 밀려드는 차량을 감당할 수 없는 실정이다.

그런데 AS센터는 오히려 줄었고 영업장은 늘었다. 지난해 11월부터 올 5월까지 전체 수입차량 전시장은 19곳 늘었지만(전체 275곳) AS센터는 5곳 줄었다. 영업점은 늘고 정비소는 준 것이다. AS센터가 위치한 곳도 대부분 수도권(서울 91곳, 경기 54곳)과 부산(27곳)에 집중돼 있어 지방 거주자는 AS센터가 있는 곳을 찾아야 한다.

서비스센터가 부족하다보니 간단한 수리에도 입고 후 대기·정비시간이 길어지기 마련. 전직 수입차 딜러의 설명이다.

“에어백을 고치는 데 한 달이 넘게 걸린 적도 있다. 모든 부품 재고를 유지할 수 없기 때문에 현지에서 하나하나 가져오다보니 수리에 오랜 시일이 걸린다. 고객이 불만을 터뜨리면 비공식 정비소에서 수리를 받으라고 추천하기도 했다.”

서울 용산의 한 수입차 딜러는 “고객이 급하게 수리를 요구하거나 서비스센터에서 수리비 견적이 과도하게 나올 경우를 대비해 딜러는 고객 추천 정비소 한두 곳은 알고 있어야 한다”며 “저렴한 가격에 입고 3일 이내로 수리가 가능해 굳이 지정 서비스센터를 찾을 필요는 없다”고 말했다.

수입차 업계 스스로 수리비와 공임을 객관적으로 산출할 수 있는 견적 시스템을 마련해야 한다는 목소리가 높다. 사진은 기사의 특정 내용과 관련 없음.

또 다른 최모 씨도 비슷한 경험을 했다. 부품을 교환한 것도 아니고, 자동차 도어핸들(손잡이 문고리)을 수리했는데 공임이 8만 원가량 나왔기 때문. 고객센터에 전화해 ‘공임이 너무 비싸다’고 항의하자 ‘다음에 수리하게 되면 공임을 할인해주겠다’는 답변이 돌아왔다. 최씨는 공임 산정 기준이나 수리비 근거를 지금도 모른다. 인터넷 등에는 이런 ‘봉 잡힌’ 사례가 수없이 많이 올라와 있다.

대충대충 공임 “너무 비싸”

주요 부품의 가격도 국산차에 비해 훨씬 비싸다. 기아차 K5와 도요타 캠리를 비교해보면, 앞 범퍼는 1.5배(캠리 69만4200원, K5 28만1800원), 헤드램프(1개)는 5.5배(캠리 77만1700원, K5 11만8200원), 보닛은 1.6배(캠리 108만2900원, K5 41만3800원) 차이가 난다.

이처럼 ‘눈대중’ 공임비와 비싼 부품가격으로 소비자의 불만이 높아지자 한국소비자원은 지난 6월 ‘수입차에 대한 수리비 청구기준 합리화를 위한 조사 결과’를 발표했다. 각 사 공임과 부품 가격, 표준작업시간 등을 조사·분석한 결과였다. 소비자원은 “수입차의 합리적인 수리비 산출을 위해 공통 견적 시스템 개발이 조속히 이루어져야 한다”고 밝혔다.

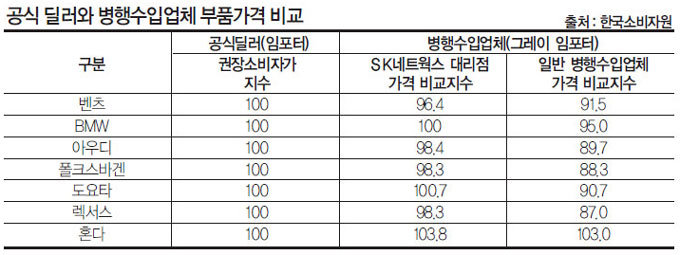

소비자원에 따르면 각 사 평균 공임은 메르세데스벤츠 6만8000원, BMW 6만 원, 아우디·폴크스바겐 5만5000원, 렉서스 5만 원 순이었다. 부품 가격의 경우 공식딜러가 병행수입업체보다 최대 13%까지 비싼 것으로 조사됐다. 조사를 담당한 류석일 차장의 설명이다.

“조사를 하면서 만난 수입차 고객은 ‘수입차 판매사가 판매보다는 정비를 통해 돈을 버는 것이 아니냐’고 말할 정도였다. 수리비 산출 과정이 일관되고 투명하지 않은 게 사실”이라며 “이러한 의혹을 해소하기 위해서라도 수입차 업계가 스스로 수리비를 객관적으로 산출할 수 있는 견적 시스템을 마련해야 한다”고 지적했다.

류 차장은 이러한 문제를 해결하기 위해 미국·EU에서 사용하는 견적 프로그램을 도입하거나 수입차 부품 병행수입을 활성화시켜 가격 인하를 유도하자는 의견을 냈다.

수입차에 대한 서비스가 제대로 이루어지지 않는 데는 수입사(임포터)가 딜러사에 사후관리 의무를 떠넘기는 관행도 한몫을 한다. 제조사가 판매·사후관리를 동시에 책임지는 국산차 업계와 달리, 수입차의 경우 BMW코리아 같은 해외 제조사의 현지법인은 국내 수입만 전담한다. 자동차 판매부터 사후관리는 전적으로 딜러(판매)사가 맡고 있다. 현재 수입차 딜러사는 모두 123개사에 달한다. BMW 차량을 도이치모터스, 동성모터스, 신호모터스 등 8개 딜러사가 판매하고 사후관리를 책임지는 시스템이다. 이 때문에 종종 정비 인프라에 대한 투자비용 문제로 잡음이 난다.

메트로모터스와 폴크스바겐코리아 간의 판매대행권 회수를 둘러싼 일련의 사태는 단적인 예다. 메트로모터스는 2005년부터 줄곧 폴크스바겐의 딜러(판매)사로 영업을 했다. 국내에서도 수입차가 가장 많기로 유명한 분당, 서초 지역 영업권을 가지고 있었다. 하지만 지난해 말 메트로모터스와 7년간 관계를 유지해온 폴크스바겐코리아는 2012년 7월부로 계약을 해지하겠다는 뜻을 전했다. 폴크스바겐코리아는 “메트로모터스에 서비스센터 확충 계획을 담은 가이드라인을 요구했으나 이행하지 않은 게 문제였다”며 “사업에 대한 투자 의지가 없다고 보고 계약을 해지했다”고 주장한다. 하지만 메트로모터스는 “폴크스바겐코리아의 주장은 시장 환경과 수익구조를 고려하지 않은 일방적인 투자 요구로 부당하다”고 반박했다. “스스로 사업을 접으라는 것”이라며 “힘 있는 갑(甲)사의 전형적인 불공정 행위”라고 주장한다.

|

딜러사가 책임지는 시스템

경영 위기 때문에 도망치듯 한국 시장을 떠난 수입사도 있다. 2008년 야심 차게 한국 시장에 진출해 차량을 판매한 미쯔비시코리아는 국제시장에서의 판매 부진과 함께 한국에서 적자가 커지자 2011년 돌연 사업을 정리하고 한국 시장을 떠났다. 이 과정에서 미쯔비시 차량을 산 고객은 차량 유지와 사후관리에 어려움을 겪었다. 지난 3월 CXC모터스를 통해 수입이 재개됐지만, 고객들은 판매가 저조할 경우 언제 철수할지 모른다며 불안해한다.

사후관리의 허술함은 수입차를 중고차로 재판매할 때 잔존가치(scrap value·자산을 처분해 취득할 수 있는 가치)가 하락하는 큰 요인이 되고 있다. 미쯔비시 자동차의 경우 현지법인의 사업철수로 중고차 매매가 거의 이뤄지지 않고 있다. 다른 중고 수입차도 국산차와 비교하면 제값을 받지 못하고 파는 경우가 많다.

‘신동아’가 지난 7월 18일 SK엔카 직영가격을 기준으로 분석한 결과, 일본 혼다사의 대표 차종인 2010년식 어코드의 경우 잔가율은 57%였다. 4090만 원에 구입한 차는 2년 뒤 중고차로 팔 때 2330만 원을 받을 수 있다. 2년간 1760만 원 떨어진 것. BMW5시리즈 세단을 구입해 2년 뒤 중고차로 판매한 한 고객도 구매 가격의 50% 정도에 팔아야 했다. 반면 2010년식 기아차 K7을 2년 뒤 팔았을 때 잔가율은 67.6%(3560만 원→2407만 원)였다.

도요타 캠리와 기아차 K5를 각각 2년간 운행한 뒤 팔았다면 캠리 소유자는 K5 소유자보다 1507만 원 손해를 본다. 초기 구매비용 895만 원(캠리 3490만 원, K5 2595만 원), 감가비용 612만 원(캠리 1138만 원, K5 526만 원) 차이가 난다.

BMW5시리즈를 타다가 국산차를 구입한 문장욱 씨의 말이다.

“2002년부터 수입차만 탔는데 수리를 맡길 때마다 정비 시간이 너무 오래 걸려 불편했다. 물론 수입차는 AS센터가 적어 당연하다고 생각했다. (현대차) 제네시스는 외제차에 비해 가격도 저렴하고 유지하기 편해 만족한다.”

사실, 이 문제는 어제오늘 문제가 아니다. 수입차 업계에서도 이를 알고 문제 해결에 나선 지 오래다. KAIDA 관계자는 “오래전부터 꾸준히 지적됐고, 브랜드별로 개선안을 마련하기 위해 고심 중”이라며 “협회가 구심점이 돼 이러한 문제를 해결하기에는 현실적인 어려움이 크다”고 말했다.

메르세데스벤츠의 기업홍보 담당 이정훈 팀장은 “2005년 업계 최초로 서비스 품질 기준인 RTA(Road to After-sales)를 만들어 서비스센터 관리를 해오고 있다. 서비스센터 13곳을 신규 개설하고 센터 확장을 통해 최대한 빠른 서비스를 제공할 계획”이라고 했다.

수입차 10% 시대. 수입차 업계는 두 자릿수 점유율에 걸맞게 사후서비스를 강화해야 한다. 그 어느 때보다 수입차에 대한 관심이 커진 지금 소비자의 꼼꼼하고 현명한 선택이 요구되고 있다.

|

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)