도판 1

도판 2

성골(聖骨)장군이라 불리는 호경(虎景)이란 사람이 있었는데 백두산에서 내려와 개성 부소산(扶蘇山) 왼쪽 골짜기에 이르러 장가들어 살았다. 부자였으나 자식이 없었고, 활을 잘 쏘아 사냥으로 일을 삼았다. 하루는 동네사람 9명과 더불어 평나산(平那山; 지금의 聖居山)으로 매를 잡으러 나갔다가 해가 저물어 바위굴 속에서 자게 되었다.

그런데 호랑이가 굴 앞에 와서 크게 소리치는지라 10명이 서로 의논하기를 “호랑이가 우리를 잡아먹으려 하는 모양이니 각자 갓을 벗어 호랑이에게 던져보아 움켜잡으면 그 임자가 나가 먹히기로 하자”고 하였다. 그래서 모두 갓을 벗어 호랑이에게 던졌더니 호랑이가 호경의 갓을 움켜잡는다. 이에 호경이 호랑이와 싸우려고 굴 밖으로 나오자 호랑이는 간 곳 없고 바위굴이 무너져 내려 안에 있던 9명은 모두 깔려 죽었다.

호경은 동네로 내려가 이 사실을 알리고 동네사람들과 함께 9명을 장사지내는데 먼저 산신(山神)에게 제사지냈더니 과부인 산신이 호경을 보고 마음에 들어 함께 이 산을 다스리자면서 채가지고 숨어버린다. 그래도 호경은 옛 아내를 잊지 못하여 밤이면 항상 꿈결같이 나타나 자고 가니 그 사이에서 아들이 탄생하였다.

그 아들이 강충(康忠)이다. 강충은 잘 생기고 재주가 많아 서강(西江; 예성강) 영안촌(永安村)의 부잣집 딸인 구치의(具置義)에게 장가들어 오관산(五冠山) 마하갑(摩訶岬)에서 살게 된다. 그때 풍수(風水)를 잘 보던 신라 감간(監干) 팔원(八元)이 부소군(扶蘇郡)에 와서 부소산 북쪽에 있는 터를 보고 “만약 군(郡)을 산의 남쪽으로 옮기고 소나무를 심어 암석이 드러나지 않게 한다면 삼한(三韓)을 통합할 사람이 나오겠다”고 했다.

이에 강충은 군 사람들과 함께 그 말대로 하고 군 이름을 송악군(松嶽郡)으로 고쳐 군의 상초찬(上抄粲)이 되었다. 그는 이곳 송악군과 마하갑에 집을 가지고 천금(千金)의 부를 축적하였다. 그리고 이제건(伊帝建)과 보육(寶育)이라는 두 아들을 두었다.

그중 막내인 보육이 성품이 인자했으므로 출가해서 지리산으로 들어가 수도하다가 마하갑의 집으로 돌아와 살고 있었다. 그는 어느 날 꿈을 꾸는데, 송악산 상봉인 곡령(鵠嶺; 따오기재)에 올라가 남쪽을 향해 오줌을 누자 삼한(三韓) 산천이 모두 잠기면서 은색 바다로 변해간다. 다음날 그의 형인 이제건에게 꿈 얘기를 하니 이제건은 “네가 반드시 하늘을 떠받칠 만한 기둥감을 낳을 듯하다”고 하며 그의 딸인 덕주(德周)를 아내로 맞게 한다.

그들은 마하갑에 집을 짓고 살았는데 신라 술사(術士)가 지나다 보고 여기서 살면 반드시 대당(大唐) 천자가 와서 사위가 되리라 하고 간다. 그 뒤에 과연 딸 둘을 낳았는데 막내인 진의(辰義)가 더욱 아름답고 총명하였다.

그들이 시집갈 나이가 되었을 때 어느날 언니가 꿈을 꾸는데 오관산 꼭대기에 올라가 오줌을 누자 천하가 모두 잠긴다. 깨고 나서 이를 진의에게 말하니 진의가 비단치마 한 벌로 그 꿈을 사겠다고 한다. 그리고 나서 비단치마 한 벌을 주면서 그 꿈 얘기를 세 번이나 하게 하여 가슴에 새기고 대당 천자가 나타나기를 기다린다.

이때 마침 당 숙종 황제가 왕자의 몸으로 천하를 돌아다니던 중 바다를 건너 예성강 입구에 배를 대었다가 물이 빠지는 바람에 되돌아 나가지 못하고 뻘흙 위에 돈을 깔면서 상륙한다. 그래서 상륙지점을 돈을 깔고 내린 곳이라 하여 전포(錢浦)라 불렀다 한다. 그때가 천보(天寶) 12재(載, 753년) 계사년 봄이다.

숙종은 송악군에 이르러 곡령에 올라가 남쪽을 바라다보고는 이곳이 반드시 장차 도읍이 되리라고 예언한 다음 마하갑 양자동(養子洞)으로 내려와 보육의 집에 들어가 자게 되었다. 여기서 그의 두 딸을 보고 마음에 들어 터진 옷을 꿰매어달라 하니 보육은 이 사람이 중국의 귀인인 것을 알아보고 속으로 신라 술사의 말이 맞으려나보다 생각하며 큰딸에게 가서 그 터진 옷을 꿰매어주라고 한다.

그런데 큰딸이 문지방을 넘다가 넘어져 코피가 터지므로 막내딸 진의가 이를 대신하게 되고, 드디어 숙종과 잠자리를 같이하게 된다. 숙종은 한 달 남짓 이곳에 머물다 떠나면서 태기가 있는 진의에게 신분을 밝히지 않은 채 활과 화살을 주면서 만약 아들을 낳으면 이름을 작제건(作帝建)이라 짓고 이 신물(信物; 믿을 수 있는 증거물)을 가지고 당나라로 찾아오게 하라는 말만 남기고 떠난다.

과연 아들을 낳아서 작제건이라 이름을 지었는데 자라면서 용모가 빼어나고 총기와 용맹을 두루 갖추어나간다. 벌써 5,6세 때에 자신의 아버지가 누구냐고 물을 정도였다. 그 어머니는 당나라 사람이라고만 대답하였다. 이름을 알 수 없었기 때문이다.

커가면서 육예(六藝)를 두루 갖추는데 특히 글씨와 활솜씨가 뛰어나자 진의는 작제건이 16세 되던 해에 그 부친이 주고 간 활과 화살을 내준다. 작제건은 이 활과 화살로 백발백중의 솜씨를 보여 신궁(神弓)으로 일컬어지고 곧바로 부친을 찾기 위해 상선을 얻어 타고 당나라로 떠난다.

그런데 작제건이 탄 배가 바다 한가운데 이르자 갑자기 운무(雲霧)가 자욱하게 일어나 3일 동안이나 앞을 가로막는다. 이에 뱃사람들이 점을 쳐보니 점괘에 ‘마땅히 고려인을 버리라’고 나온다. 할 수 없이 작제건이 활과 화살을 가지고 바다 가운데 있는 바위 위에 내려섰다. 그러자 갑자기 구름과 안개가 걷히면서 바람이 일어나 배가 날아가듯이 떠나간다. 조금 있다가 한 노인이 와서 절하고 이렇게 말한다.

“나는 서해 용왕인데 매일 새참 때가 되면 늙은 여우가 치성광여래상(熾盛光如來像)으로 둔갑하여 하늘로부터 내려와 해와 달과 별들을 구름과 안개 속에 벌여놓고 소라를 불며 북을 치고 음악을 연주하면서 이 바위에 앉아서 ‘옹종경(腫經)’을 읽는다. 그러면 나는 두통이 몹시 심하다. 듣자니 낭군(郞君)이 활을 잘 쏜다 하니 원컨대 내 고통을 제거해 주기 바란다.”

작제건은 허락하고 이를 쏘아 떨어뜨리니 과연 늙은 여우였다. 노인이 크게 기뻐하며 용궁으로 맞아들여 그 은덕에 보답하고자 한다. 그래서 서쪽 당나라로 들어가서 천자인 아버지를 만나뵐 것인가, 아니면 칠보(七寶)의 부(富)를 가지고 동쪽으로 돌아가서 어머니를 모실 것인가를 묻는다. 작제건은 이렇게 말한다.

“내가 하고 싶은 것은 동쪽 땅에서 왕 노릇 하는 것이다.”

노인이 대답하기를 “동쪽 땅에서 왕 노릇 하는 것은 낭군의 자손으로 세번째 건(建)에 이르러서야 반드시 될 것이다. 그밖의 것은 오직 명하는 대로 하겠다” 한다.

작제건은 아직 시운(時運)이 이르지 않은 것을 알고 무엇이라 대답할지 몰라 머뭇거리고 있는데, 뒤에 앉았던 노파 하나가 희롱해 말하기를 “어찌 그 딸에게 장가들려 하지 않는가” 한다. 작제건이 이 말을 듣고 깨달아 용왕의 딸에게 장가들기를 청하니 노인이 장녀인 저민의(渚旻義)를 처로 맞게 한다.

작제건이 7보를 가지고 돌아오려 하는데 용녀는 부왕이 가진 보배 중에 버드나무 지팡이와 돼지가 7보보다 더 낳은 것이라며 이것을 달라고 해서 갖고 가자고 한다. 작제건은 이것도 장인인 용왕에게서 얻어 가지고 칠선(漆船; 옻칠한 배)을 타고 예성강 입구인 창릉굴(昌陵窟) 앞 강가에 당도한다.

백주(白州) 정조(正朝; 태봉의 벼슬 이름)인 유상희(劉相晞) 등이 이 소식을 듣고 작제건이 서해용왕의 딸에게 장가들어 왔다 하니 큰 경사라 하며 개주(開州; 개성), 정주(貞州; 豊德), 염주(鹽州; 延安), 백주(白州; 白川)의 4주와 강화, 교동(喬桐), 하음(河陰) 3현의 백성들을 이끌고 와서 영안성(永安城)을 쌓고 궁실을 지어 이들을 살게 하였다. 이들은 이후 용궁에서 데려온 돼지를 풀어놓아 그가 드러누운 곳에 새 집터를 잡았는데 그곳은 작제건의 외증조부인 강충이 살던 송악산 남쪽 기슭의 옛 집터였다.

그래서 작제건 부부는 영안성과 송악산 남쪽 집을 왕래하며 30여 년을 함께 사는 동안 아들 넷을 둔다. 그 사이 서해 용녀인 작제건의 부인은 송악산 새집 침실 창밖에 파놓은 우물을 통해 서해 용궁과 내왕하고 있었는데, 작제건이 황룡으로 변하여 용궁으로 돌아가는 부인의 모습을 보지 않기로 한 약속을 깨뜨리고 이를 엿본 탓에 용녀는 그 막내딸과 더불어 다시 용으로 변하여 용궁으로 돌아간 뒤에 다시 오지 않았다.

작제건과 용녀 사이에 태어난 네 아들 중 장남이 용건(龍建)이다. 용건은 뒷날 왕륭(王隆, 847년 경∼897년)으로 이름을 고치니 바로 왕건의 부친이다. 용건은 몸집이 크고 수염이 아름다우며 기국(器局)과 도량이 넓고 커서 3한(韓)을 아우를 뜻을 가지고 있었다.

그는 꿈속에서 한 미인을 보고 부인을 삼기로 약속했는데 뒤에 송악에서 영안성으로 가는 도중에 한 여자를 만나니 꿈속에서 본 여인과 꼭 빼닮았다. 드디어 혼인하게 되었으나 온 곳을 알 수 없는 까닭에 세상에서는 몽부인(夢夫人)이라 불렀고 또 삼한(三韓)의 어머니라 하여 한(韓)씨로 성을 삼았다.

용건, 즉 왕륭과 몽부인 한씨가 결혼하여 송악 옛집에 살다가 다시 그 남쪽에 새 집을 지으려 하니 뒷날 연경궁(延慶宮) 봉원전(奉元殿) 터다.

그때 동리산(桐裏山) 조사 도선(道詵, 827∼898년)이 당나라에 들어가서 일행(一行, 683∼727년)의 지리법(地理法)을 얻어가지고 돌아와 백두산에 올랐다가 곡령에 이르러 왕륭이 새로 집짓는 것을 보고 “검은 기장 심을 땅에 어째서 삼을 심는가” 하고 말했다. 이렇게 말을 마치고 감에 부인이 듣고 왕륭에게 고하자 왕륭이 신발을 거꾸로 신고 좇아가서 보니 예부터 아는 사이 같았다. 함께 곡령에 올라가서 산수의 혈맥을 궁구하고 천문과 시수(時數; 시절 운수)를 관찰하여 집터와 규모를 정하였다.

도선은 “가르쳐준 대로만 집을 지으면 명년(877)에 반드시 성자(聖子; 성인이 될 아들, 임금이 될 아들)를 얻을 터이니 이름을 꼭 왕건(王建)이라 지으라”고 알려주고 그 내용을 담은 글의 겉봉에 다음과 같이 써놓았다.

“미래에 삼한을 통합할 임금인 대원군자(大原君子) 족하에게 삼가 받들어서 백 번 절하며 글을 드리나이다.”

이때는 당 희종(僖宗) 건부(乾符) 3년(876) 4월이다. 왕륭이 그 말대로 집을 짓고 살았더니 그 달부터 태기가 있어 왕건 태조를 낳았다.

서해 용왕은 장보고의 청해진 세력

도판 3

도판 4

그런데 고려시대에 있어서는 고려 태조실록에도 이런 내용이 그대로 실려있었던 듯하다. 민지(閔漬, 1248∼1326년)와 권부(權溥, 1262∼1346년)가 충숙왕 원년(1314) 1월20일에 왕명을 받들어 편찬한 실록 약찬인 ‘세대편년절요(世代編年節要)’에 “호경(虎景)대왕부터 원종(元宗)에 이르는 실록 기사를 7권으로 압축해 놓았다”고 했기 때문이다. 이런 내용들은 ‘고려사’의 세가(世家)와 해당 인물인 민지와 권부열전에 실려있다.

성리학적 사관으로도 그 합리성을 용인할 수 없었던 설화적이고 신비한 역사 사실은 물론 현대적 합리성으로도 수용이 불가능하다. 그러니 이 사실들을 현대적 합리성으로 재해석하여 당시 상황을 합리적으로 재구성하는 도리밖에 없다.

왕건 집안이 개성 부근에 터를 잡기 시작하는 것이 왕건의 6대조에 해당하는 성골(聖骨)장군 호경(虎景)이라 하는데, 그가 백두산으로부터 내려왔고 활을 잘 쏘았다 하니 고구려 유민으로 무사 신분이었을 듯하다. 송악산에 내려와 장가들어 부자로 살았다는 것은 이 일대의 상업세력과 결탁한 사실을 나타내주는 내용이다. 다시 과부 산신의 마음에 들어 그의 부군(夫君)으로 송악산 일대의 왕 노릇을 함께 하게 되었다는 사실은 이곳 정치세력과 재결합하여 호족세력으로 부상하는 과정을 보여주는 것이라 할 수 있다.

본부인과의 사이에서 강충이란 아들을 두어 가업을 계승하였다 하는 것은 개성 일대가 상업세력의 기반이 튼튼한 곳이었다는 사실을 암시한다. 사실 개성 일대는 한강과 임진강과 예성강이 물머리를 맞대는 조강구(祖江口; 조강의 입구)를 끼고 있어 한반도 안에서 상업활동을 하는데 중심이 되는 곳이다.

세 강이 실어나르는 물화(物貨)가 집산(集散; 모이고 흩어짐)하고 서해를 통해 유통되는 세계 각처의 물화 역시 이곳에서 집산할 밖에 없었다. 그러니 이 일대에서 해상세력과 연결된 상업세력이 성장해가는 것은 당연한 일이다.

그래서 강충의 아들대에 가서는 3대째 축적해 놓은 재력으로 중국 거상과 직접 교역하는, 이 지역 최고 상업세력이 되었고 그 결과 중국 거상과 그 딸 사이에서 왕건의 조부인 작제건(作帝建)이 탄생하였을 것이다.

작제건의 아버지인 중국 거상을 고려세계에서는 당나라 숙종 황제라 높여놓고 있다. 뒷날 고려실록을 본 원나라 학자들이 지적했듯이, 당 숙종의 동유(東遊) 사실이 기록에 없고, 시대도 100여 년 차이가 나서 서로 맞지 않으며 정황으로도 이를 인정할 수 없으니 이는 고려측의 억측이었을 가능성이 크다.

그러나 어떻든 왕건의 조부인 작제건이 배에 많은 금은보화를 싣고 와서 보육(寶育)의 집에 한달 남짓 머물다가 떠난 중국인 청년 의 아들이었던 것만은 틀림없다고 보아야 한다. 그래서 작제건은 16세 되던 해에 그 부친이 신표(信標)로 주고 갔다는 활과 화살을 가지고 상선을 얻어 타고 당나라로 떠나게 되었던 것이다. 여기까지는 합리성에 큰 무리가 없다.

그런데 서해를 항해하던 중 서해 용왕의 청으로 용왕을 괴롭히는 여우를 쏘아 죽이고 용왕의 장녀에게 장가들어 많은 보화를 얻어 가지고 돌아왔다는 대목에 이르면 황당하지 않을 수 없다. 하지만 이 황당한 내용도 서해 용왕을 서해의 제해권을 장악하고 있던 해상세력의 우두머리로 보면 그 합리성 문제가 간단하게 해결된다.

그렇다면 이 시기에 바다를 주름잡고 있던 해상세력의 우두머리가 과연 누구였을까. 장보고(張保皐, ?∼846)를 빼놓고는 생각할 수 없다. 장보고는 828년부터 846년까지 청해진 대사 자리에 있으면서 제해권을 완전 장악하고 있었으니 왕건(877∼943년)의 조부가 이때 16세 소년이므로 이 사이에 장보고와 만날 가능성은 얼마든지 있다.

그래서 작제건이 장보고 세력의 비호를 받으며 조강구의 강화만으로 금의환향하였으므로 이 일대 사람들이 그 세력에 굴복하여 영안성을 쌓고 그를 이 지방의 우두머리로 받아들였던 듯하다. 그 용왕의 외손자 중 장자가 바로 왕건의 부친인 용건, 즉 왕륭(847년경∼897년)이다.

당연히 왕륭은 장보고 세력의 일익을 담당하는 제해권자 중의 한 명으로 떠올랐을 것이다. 그런데 청해진 세력은 장보고가 문성왕 8년(846) 봄에 반란을 일으키다 피살된 뒤부터는 그 세력기반이 흔들렸고 신라왕실과의 적대관계를 청산하는 경문왕(861∼874년)대에 들어서서도 철저하게 청해진 중심이었던 옛 모습을 되찾지 못한다.

이에 왕륭은 한반도의 심장부에 해당하는 조강구를 차지하고 점차 청해진 세력의 중심세력으로 부상해가는 듯하다. 서해용왕, 즉 장보고 세력의 외손이라는 신분이 그 중심이 되는데 좋은 명분을 제공하였을 것이다.

그래서 해상세력은 이 가문에서 장차 새 사회를 열어갈 새 인물이 출현하기를 기대하지 않았나 하는 생각이 든다. 청해진 부근 영암 출신의 동리산 조사 도선대사가 송악까지 찾아와서 왕건이 태어날 집터를 잡아주고 그의 출생과 삼한 통일의 대업을 이룰 것을 예언하는 것이 바로 이런 정황을 대변하는 사실이라 하겠다.

왕건은 태어나면서부터 용손(龍孫; 용왕의 자손)이라는 자부심을 가지고 있었다. 그래서 고려의 역대 왕들도 자신들이 용손이라는 사실을 추호도 의심하지 않았으니, 우왕(禑王, 1375∼1388년 재위)이 신돈(辛旽)의 아들이라는 누명을 쓰고 처형될 때도 자신은 용손이라서 겨드랑이에 용린(龍鱗; 용의 비늘)이 있다며 이를 사람들에게 보여주었다는 얘기가 전해올 정도다.

아무튼 왕건은 10여세 소년시절부터 이미 배에 올라 선단을 지휘하는 일을 익히는 듯하다. 그가 19세때인 진성여왕 9년(895)에 부친을 따라 궁예(弓裔, ?∼918년)의 휘하에 들어가자 궁예가 당장 철원태수를 시키고 다음해에는 발어참성(勃御塹城)을 쌓게 하여 그 성주로 삼는 것으로 보아 그런 추측이 가능하다. 10대 후반에 한 고을을 책임질 수 있을 만큼 숙성하였다면 10대 초반부터 그런 일에 익숙하도록 훈련받지 않고서는 불가능하기 때문이다.

왕건은 22세 되던 해인 효공왕 2년(898)에는 정기대감(精騎大監)이라는 기병 총수가 되어 양주(楊州; 지금의 서울)와 견주(見州; 지금의 양주)를 정벌하고 계속해서 한산주 관내 30여 성을 빼앗는다. 한강과 임진강 및 예성강의 물머리가 합쳐지는 조강구를 차지하여 제해권과 상권을 모두 장악하고 있던 왕건 집안의 후광이 이들을 손쉽게 굴복하도록 했을 것이다.

도판 5

도판 6

그는 헌강왕 8년(882)에 영월 사자산에 흥녕(興寧)선원을 개설하여 사자산문을 설립하였다. 그런데 진성여왕 5년(891)에 궁예가 죽주(竹州; 죽산)의 도적 기훤(箕萱)의 부하가 되어 원주와 강릉 일대를 장악해 나가면서 각처를 분탕질치니 흥녕선원도 병란을 만나 불타 없어진다.

징효대사는 병란을 피해 상주로 내려갔으나 그곳 역시 반란의 소용돌이에 휘말려 있으므로 스승의 부도가 있는 무주 쌍봉사로 다시 피란해 내려간다. 이미 66세의 고령이 된 징효대사는 이곳에 이르러 일생을 마감하려고 무주 관내의 분령군(芬嶺郡; 지금의 樂安) 동림사(桐林寺)를 무주의 관리인 김사윤(金思尹)으로부터 기증받아 종언지소(終焉之所; 생을 끝마칠 장소)로 삼고 머무른다.

그러나 견훤이 전주에서 반란을 일으켜 이곳 무주를 공략해 오니 다시 무주 일대가 전쟁터로 변한다. 이에 할 수 없이 고향인 한산주(漢山州) 휴암(岩; 황해도 봉산) 근처로 북상하기 위해 진성여왕 9년(895)에 배를 얻어 타고 다시 피란길에 오른다. 그런데 그 배가 풍랑을 만나 중국에까지 떠밀렸다가 돌아오는 고초를 겪으며 겨우 당은포(唐恩浦; 지금의 경기도 남양)에 도달하게 된다. 그래서 징효대사는 물길을 따라 내륙으로 들어가다 은강선원에 머무른다.

진성여왕이 이 소식을 듣고 황양현(荒壤縣; 지금의 풍양) 부수(副守)인 장연열(張連說)을 통해 차와 편지를 보내면서 국사(國師)로 초빙한다. 아마 은강선원은 풍양현 관내인 지금의 서울 부근 한강변에 있었던 모양이다. 징효대사는 길이 막혔다는 핑계로 진성여왕의 초빙을 거절하고 세상이 너무 혼탁하여 구제할 방도가 없음을 한탄하였다 한다.

그즈음(898년)에 왕건이 정기대감이 되어 강화와 김포, 공암 등을 격파하며 한강을 거슬러 올라 양주와 견주를 정벌하고 있었으니, 징효대사의 영향력이 왕건의 한강 진출을 신속하게 하였던 것은 아닌지 모르겠다. 이미 징효대사는 견훤의 난을 피해 무주로부터 한산주로 피난해 오던 때(895년)부터 왕건 선단과 깊은 관계를 맺었다고 보아야 하니, 이때 13세 된 왕건이 징효대사가 타고 있던 선단을 지휘했을 수도 있다.

그래서 중국으로 표류하는 고난을 함께 했다면 그 시기에 이미 징효대사와 왕건이 사제관계를 맺었을 수 있다. 왕건이 직접 지휘하지 않았다 하더라도 왕건 집안의 선단이었다면 왕건은 선단 지휘자를 통해 징효대사의 법력과 선종 내에서의 위상을 전해 듣고 은강선원으로 이주하는 과정에서 사제관계를 맺었을 수도 있다.

좀더 적극적인 추리를 해본다면 은강선원에 머물게 하는 것이 왕건 집안의 후원일 수도 있다. 그렇다면 징효대사는 한강수계를 장악하고 있는 호족세력을 왕건에게 귀부하도록 설득하는 역할을 담당하기 위해 이곳 은강선원으로 이주해 와있었다고 해도 과언이 아니다. 그가 남한강 상류인 사자산에 흥녕선원을 건설하여 사자산문을 개창함으로써 한강수계의 민심을 장악해온 지 오래이기 때문이다.

그러나 불행하게도 징효대사는 왕건이 한강수계를 완전 장악하는 것을 보지 못하고 효공왕 4년(900) 3월9일에 피란처인 은강선원에서 75세로 열반에 든다. 화장을 하니 사리가 1000알이나 나왔다고 하는데, 황양현 제치사(制置使) 김견환(金堅奐)이 보니 그날 밤 화장한 석단 위로 하늘에서 자주색(紫朱色) 기운이 뻗쳐 내리면서 천중(天衆; 하늘 사람들)이 내려와 그 사리를 주어 가지고 간다.

김견환은 그들이 가기를 기다렸다가 선원에 와서 대중에게 이 사실을 말하고 함께 다비한 곳에 가서 남은 사리 100여 개를 수습할 수 있었다. 그러나 이곳은 피란처이고 흥녕선원은 병화로 불타 없어져서 사리탑을 세울 곳이 마땅치 않았다. 이에 열반처(終焉之所)로 기증받은 낙안 동림사로 사리를 옮겨가서 그곳에 사리탑을 세울 계획을 세운다.

청해진 세력과의 합작품, 나주 정벌

도판 7

도판 8

이곳은 청해진 세력이 아직 그 기반을 탄탄하게 유지하고 있는 지역이었다. 그래서 왕건은 청해진 세력과 밀착되어 있는 쌍봉산문(사자산문)과 가지산문 등 선종세력의 절대적인 선무공작(宣撫工作; 선전하여 점령지나 지방 민심을 돌려놓는 활동)과 청해진 세력의 내응에 힘입어 무난히 수군을 거느리고 내려가 금성군(錦城郡) 등 10여 군을 차지하고 금성을 나주로 고쳐 청해진 세력의 새로운 근거지로 삼는다.

이에 징효대사의 제자들은 효공왕 9년(906), 즉 천우(天祐) 3년에 왕건이 장악하고 있는 분령군(芬嶺郡; 낙안) 동림사(桐林寺)로 스승의 사리를 모시고 가서 사리탑을 높게 세워 봉안하고 전법 제자인 여종(如宗), 홍가(弘可), 이정(理靖), 지공(智空) 등 1000여 명의 제자 명의로 탑비를 세워주도록 신라 조정에 표문(表文)을 올려 청원한다.

그러자 효공왕은 징효대사(澄曉大師)라는 시호와 보인지탑(寶印之塔)이라는 탑 이름을 내려주고 한림학사(翰林學士) 전수예부시랑(前守禮部侍郞) 박인범(朴仁範)에게 비문을 짓도록 명한다. 그러나 박인범은 이 명령을 받들지 못하고 죽는다. 그래서 징효대사탑비는 동림사에 세워지지 못하는데 이후 후삼국의 쟁패가 치열하여 다시 비문을 지을 엄두도 내지 못한다.

그러다가 경애왕 원년(924)에 일시 소강상태를 맞이해 후삼국 전체에서 선사들의 사리탑과 탑비를 세우는 일이 일시에 전개되자, 징효대사의 탑비문도 당시 신라 조정에서 문한(文翰)을 담당하고 있던 최인연(崔仁, 878∼944년)에게 다시 짓도록 왕명을 내린다. 그래서 경애왕 원년(924) 갑신 4월15일에 비문이 완성되었으나 곧 전황이 악화되어 비석은 세우지 못하고 만다.

그러나 고려 태조 왕건은 후삼국을 통일한 이후에 징효대사의 공덕을 잊지 않고 사자산 흥녕선원을 다시 세운 다음 최인연이 지어놓고 아직 비석에 새기지 못한 비문을 그곳에 세우게 한다. 물론 그곳에 징효대사의 사리탑도 함께 세우게 하였다.

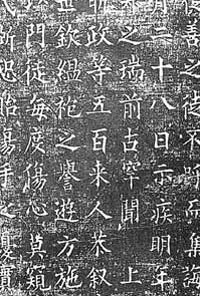

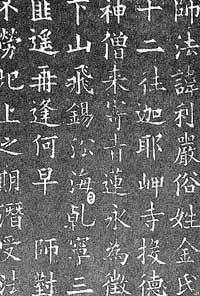

그래서 고려 혜종 원년(944) 6월1일에 징효대사의 사리탑과 사리탑비가 세워지게 되니 (도판 2)와 보물 제612호인 (도판 3)가 그것이다.

는 기본 결구가 (제27회 도판 8)을 계승한 것으로, 기단의 상대와 하대가 모두 연꽃으로 표현되어 있고, 중대석은 8각기둥 형태다. 다른 점은 의 지대석에 안상 표현이 있고, 하대 복련판(覆蓮瓣; 뒤집어 놓은 연꽃잎) 끝에 고사리 머리같은 귀꽃 장식이 첨가되었다는 것 정도다.

8각 중대석에서 안상 표현 대신 우주(隅柱; 모서리 기둥)의 표현이 있다거나 상대 앙련판(仰蓮瓣; 위로 핀 연꽃잎)이 2중으로 표현된 것도 변화한 모습인데 기본 결구에서는 동일성을 유지하고 있다. 그러나 탑신석에 이르면 8각 구름무늬 받침석이 사라지고 8각 당탑을 상징하는 8모 기둥 형태가 북통 모양으로 다듬어져서 8각당(八角堂)의 본래 의미를 상실하고 말았다. 건축적인 의미가 소멸하면서 공예화한 것이다.

그래도 앞·뒷면에 문비(門扉)의 흔적은 남겨놓고 있다. 8각지붕을 상징하는 옥개석의 8각지붕 마루 끝에 귀꽃이 솟아있는 것과 기왓골 표현이나 연목(椽木) 표현이 생략된 옥개석 양식은 서로 동일하다. 다만 상륜부에 가서는 보개(寶蓋)를 받치는 찰주(刹柱)형 기둥이 높이 솟아나서 의 구름무늬 보개받침과 크게 달라져 있다.

8각 당집을 상징하는 8각기둥 형태의 탑신석이 북통형으로 변화된 것은 부도양식 진전과정에서 획기적인 사건이라 할 수 있다. 이는 태조 23년(940)에 건립되는 (도판 4)에서 운룡문(雲龍文) 중대석의 북통 모양과 8각 당집을 상징하는 8각 탑신석을 서로 자리바꿈하는 것으로부터 발달된 의장(意匠)의 변화일 듯하다.

어떻든 이로부터 고려의 부도양식은 건축적인 결구로부터 공예적인 결구로 변화하는 획기적인 계기를 맞이하게 된다.

역시 기본형태는 (제27회 도판 10) 양식을 계승하고 있다. 귀부에서 뿔 없는 용머리 형태의 거북머리를 한 것이나 이수(首)에서 보주(寶珠)를 정상(頂上)에 높이 올려놓은 것이 서로 같다. 다만 에서는 용 두 마리가 전액판 좌우에서 기세 다툼을 하고 있었는데 에서는 전액판 위에서 기세 다툼을 벌여 정상의 보주를 놓고 다투는 듯한 모습이다. 그러자니 자연 조각기법이 입체성을 띄게 되어 훨씬 역동적인 느낌을 자아낸다.

효공왕 7년(903)에 왕건이 나주 정벌에 성공하여 청해진 세력을 재건하고 남해안 일대를 장악하자 중국에 유학하고 있던 선사들이 속속 왕건 선단에 의탁해 이곳 나주지방으로 귀국하기 시작한다.

영산강을 거슬러 올라 나주 회진(會津)으로 상륙하는 것이 관례였다. 맨처음 회진으로 돌아온 대선사는 가지산문의 선각(先覺)대사 형미(逈微, 864∼917년)였다. 그는 가지산문의 사실상 개창조인 3대 조사 보조(普照)선사 체징(體澄, 804∼880년)의 제자로 당나라에 건너가서 운거(雲居) 도응(道膺, ?∼902년)의 인가를 받고 돌아왔다. 운거 문하 1500명 제자 중에서 가장 뛰어나다는 4명의 우리나라 출신 선사, 즉 해동사무외대사(海東四無畏大師) 중 첫째에 해당하는 인물이다(불가에서는 나이 순서가 아니라 입문과 인가의 순으로 차례를 정한다).

도응선사는 강서성 홍주(洪州) 운거산에 주석하고 있었으므로 운거 도응으로 불리는데 그의 법맥은 육조(六祖) 혜능(慧能, 638∼713년), 청원(靑原) 행사(行思, ?∼740년), 석두(石頭) 희천(希遷, 700∼790년), 약산(藥山) 유엄(惟嚴, 759∼828년), 운암(雲巖) 담성(曇晟, 780∼841년), 동산(洞山) 양개(良价, 807∼869년)로 이어지고 있었다. 이전의 신라 선승들은 대체로 육조 혜능의 양대 제자 중 남악(南嶽) 회양(懷讓, 677~744년)의 법맥을 이은 강서(江西) 도일(道一, 709∼788년) 계통의 인가를 받아왔다.

그런데 선각대사 형미를 비롯하여 대경(大鏡)대사 여엄(麗嚴, 862∼930년), 진철(眞澈)대사 이엄(利嚴, 870∼936년), 법경(法鏡)대사 경유(慶猷, 871∼921년) 등 4명의 선승들은 운거 도응의 문하에 들어가 당당하게 인가를 받고 청원 행사 계통의 법맥을 신라로 옮겨온다. 그래서 당시 사람들은 이들을 ‘해동의 두려움을 모르는 4인의 대사’로 일컬으며 존숭했다.

이들 사무외대사들은 진성여왕 5년(891)에서 10년(896) 사이에 앞서거니 뒤서거니 하며 중국으로 건너가서 운거 도응 문하로 찾아간다. 이들을 운거 문하로 인도해간 세력이 이들을 실어갔던 선단(船團)의 주인인 왕건집안 사람들이었던 듯하다. 당시 왕건 집안은 강화만 일대를 장악하고 있던 대표적인 해상세력이었기 때문이다.

장보고가 청해진에서 반란을 일으키다가 실패하자(846년) 그가 장악하고 있던 제해권이 일시 와해되는 듯하였으나 그의 휘하에 있던 서남해 연안 각 해상세력들이 강화만의 왕륭(王隆)을 맹주로 삼아 이를 지켜냈던 것 같다. 왕륭, 즉 용건(龍建)은 장보고 세력의 외손이었기 때문이다. 그래서 장보고 때와 마찬가지로 서남해안의 모든 선단은 왕건의 부친인 왕륭의 지휘를 받아 움직이게 되니 나라의 공식행차까지도 이들 선단에 의지하지 않으면 안되었던 것이다.

이에 중국을 내왕하는 신라 사람은 물론 일본 중국인들까지도 이들 선단의 보호를 받으며 왕래하였으니 이들 사무외대사들도 이 선단의 선편을 이용해 중국으로 건너가다가 이 선단 안내자의 의도적인 인도로 운거문하에 입문하게 되었던 듯하다.

왕륭은 자신의 아들인 왕건으로 하여금 장차 노쇠한 신라를 대신하여 새나라를 건설케 하려는 야망이 있었기에 이를 협찬할 인재를 적재적소에 키워내려 하고 있었기 때문이다. 이미 이들이 타고 있던 입조사의 대선에는 왕건이 15세의 소년 장군으로 동승하여 선단 호위를 총지휘하고 있었을지도 모른다.

어떻든 이들은 왕건 선단의 안내로 파양호(陽湖) 서안(西岸)에 있는 홍주(洪州) 영수(永修)현 운거산으로 도응대사를 찾아가 입문하고 그곳에서 수학한 다음 도응대사의 인가를 얻는다. 그런데 도응대사가 효공왕 2년(902)에 열반에 들자 각기 중국에서 인연 따라 활동을 하게 된다.

그러다가 왕건이 후고구려의 수군총대장이 되어 효공왕 7년(903) 3월에 수군을 거느리고 옛 장보고세력의 근거지이던 남해안 일대를 손에 넣어 나주(羅州)를 근거로 기반을 마련하자, 이들은 왕건의 선단이 제공하는 선편에 따라 차례로 속속 귀국하여 왕건을 돕는 일에 발 벗고 나서게 된다.

선각(先覺)왕사 형미가 효공왕 9년(905)에 무주(武州) 회진(會津)으로 돌아와 강진 무위갑사(無爲岬寺) 주지가 되어 이곳 민심을 수습하여 왕건에게 귀부하도록 하는 것을 효시로 하여, 법경(法鏡)대사 경유가 역시 효공왕 12년(908)에 무주 회진으로 귀국하여 왕건을 만나고 이곳 민심을 수습하는데 일조를 하는 것이 그 대표적인 예다.

형미는 가지산문(迦智山門) 제3대 조사인 보조선사 체징의 문인으로 그 본사가 장흥 가지산 보림사였고, 경유는 동리산문(桐裏山門)의 개산조인 적인(寂忍)선사 혜철(慧徹, 785∼861년)의 손상좌로 곡성 태안사(泰安寺)가 그 본사다. 그러니 견훤과의 대결에서 이들 지역 민심의 동향은 매우 민감한 사안이었으므로 왕건이 이들의 귀국을 재촉하였을 것이다.

그 다음 대경대사 여엄 역시 효공왕 13년(909) 7월에 왕건세력 판도인 무주의 승평(昇平, 현재의 승주)으로 귀국하는데, 이는 징효대사의 부도가 있는 동림사 부근이다. 여엄은 성주산문(聖住山門)의 개산조인 낭혜(朗慧)화상 무염(無染, 800∼888년)의 막내 제자다. 그래서 왕건은 일찍부터 신라 왕실의 비호를 받아 구신라 지역 깊숙한 곳까지 들어가 세력을 떨치고 있는 성주산문의 특수성을 고려하여 여엄으로 하여금 충주의 월악산을 거쳐 영주로 해서 기주(基州, 현재의 豊基) 소백산으로 들어가 선문을 개설케 한다. 그곳 민심을 왕건쪽으로 기울게 하도록 하기 위해서였다.

이에 여엄은 이곳 실력자인 기주 제군사(諸軍事) 상국(上國) 강훤(康萱)의 귀의를 받으며 선지를 펼쳐나가면서 기주 일대를 장차 왕건에게 투항하도록 유도해 간다. 그래서 왕건은 즉위하자마자 여엄대사를 징소하여 스승의 예로 대접하고 양주 지평(砥平) 용문산(龍門山) 보리사(菩提寺, 현재 경기도 양평군 용문면 연수리 보리사터)에 머물게 하였다.

그래서 여엄대사는 이곳 보리사에 주석하여 선풍을 드날리다가 태조 13년(930) 2월17일에 법당에 앉아서 입멸하니 세수 69세, 승랍 50이었다.

이에 고려 태조는 국사(國師)의 예로 장례지내게 하고 대경(大鏡)대사라는 시호와 현기지탑(玄機之塔)이라는 탑명을 내리고 탑비를 건립하도록 명령하여 보리사 경내에 이를 세우게 하니, 열반에 든 지 9년이 지난 태조 23년(939)에 가서야 이를 모두 완성해낸다.

(도판 5)은 본래 경기도 양평군 용문면 연수리(延壽里) 보리사(菩提寺) 터에 남아 있었으나 1960년 대에 이화여대 박물관으로 이관되어 그곳에서 소장하고 있다.

이 은 신라시대 부도의 백미(白眉)라 할 수 있는 국보 제57호 능주 (제 25회 도판 9) 양식을 기준으로 삼아 이를 대담하게 변형시킨 독특한 양식 기법을 보여주고 있다.

우선 기단부가 상대·중대·하대로 나누어지는 원칙은 일반 부도와 다름이 없다. 그런데 중대의 구성이 복잡하여 일반 부도와 전혀 다른 느낌을 준다. 마치 (제29회 도판 13)의 중대석을 보는 듯한 느낌이다. 그런데 그보다 더 복잡하니 3단으로 나누어 세 덩어리의 다른 돌로 구성해 놓았다. 마치 (제29회 도판 1) 하대석같이 생긴 하단 받침에 의 중대석 모양의 중단을 올려놓았는데 그것은 하단을 두쪽 맞붙여 놓은 듯한 모습이기도 하다.

상단은 한 돌로 되었으되 다시 2층 구조로 되어 있는데 아래층에는 가릉빈가가, 위층에는 비천상이 조각되면서 모두 구름 속에 파묻혀 있다. 하단은 하엽(荷葉; 연잎) 속에 사자상이 8면으로 장식된 형태이니 이런 유례는 다른 곳에서 찾아보기 어렵다.

상대인 연화대도 앙련(仰蓮)으로 표현하면서 그 씨방은 다시 연잎으로 윗면을 덮어내리게 하였다. 그리고 씨방의 8모에 세운 모서리 기둥에는 연잎 줄기를 세워 이를 상징하였다. 중대석이 복잡한 결구로 높아졌기 때문에 탑신석의 높이는 낮아질 수밖에 없다.

그럼에도 불구하고 8모 탑신석의 각 모서리에 기둥을 새기고 앞·뒷면에 앞·뒷문을 나타내기 위해 자물쇠를 돋을새김했으며 나머지 6면의 공간에는 6구의 신장입상(神將立相)을 돋을새김해 놓았다.

옥개석은 기왓골과 연목의 표현이 분명하고 연목 안 처마 내부에는 비천상을 돋을새김하여 양식을 그대로 계승하고 있다. 상륜부는 수연(水烟) 형태의 보주만 남아 있는데 아마 의 상륜부와 같았으리라 생각된다.

보물 제361호인 (도판 6)도 역시 양평 용문산 보리사터에 남아 있던 것을 1915년경에 일제가 경복궁 총독부 박물관으로 옮겨와 지금은 국립박물관에서 소장하고 있다. 귀부와 이수는 백색이 선명한 치밀한 석질의 화강암이나 비신은 오석(烏石)이다. 조각 기법이 섬세하고 날카로운데 재료의 한계 때문이었는지 귀부의 크기가 이수의 크기에 비해 작아 보이는 것이 흠이다.

이수의 운룡문 조각은 입체성이 돋보여 (제27회 도판 6)의 영향을 받은 듯하다. 그러나 입체성은 그보다 떨어지고 조각 기법만 더욱 날카로워져서 전액판을 두고 기세를 다투는 두 마리의 용이나 이수의 네 모서리에서 머리를 치켜든 네 마리의 용이 모두 코브라처럼 사납게만 느껴진다. 목을 길게 표현한 것도 코브라처럼 느껴지게 하는 요소일 것이다.

비문은 최언위(崔彦, 878∼944년)가 지었다 했는데 그때 그의 벼슬은 태상 검교상서좌복야 겸어사대부 상주국(太相 檢校尙書左僕射 兼御史大夫 上柱國)이라 했다. 62세로 정승의 반열에 올라 있었던 것이다. 글씨(도판 7)는 구양순체(歐陽詢體)의 대가인 이환추(李桓樞)가 썼는데 모질고 굳세기가 구양순보다 더 심하다.

대경대사 여엄은 김인문의 후손으로 남포에 내려와 살던 왕족이다. 경문왕 10년(870)에 9세 나이로 홍산 무량사(無量寺) 주종(住宗)법사에게 출가하여 화엄경을 배우고, 19세에 비구계를 받고 나서는 숭엄산 성주사로 가서 광종(廣宗)대사, 즉 낭혜화상 무염의 문하에 입실(入室)한다. 이때 무염화상은 벌써 81세의 극노인으로 경문·헌강 양대 왕사를 거치면서 성주사와 심묘사를 오락가락하며 지내고 있었다.

대경대사 여엄이 나이로 보아서는 증조부뻘이나 되는 무염화상 문하에 어떻게 직제자로 입실하게 되었는지는 자세히 알 수 없다. 아마 같은 태종 무열왕계의 왕손으로 일가가 되었던 인연이 크게 작용했을 듯하다.

그러나 무염화상에게 입실한 지 불과 8년 만에 무염화상이 입멸하자(888년) 여엄은 사형(師兄)인 심광(深光)화상이 주석하고 있는 덕유산 영각사(靈覺寺)로 자리를 옮겨 심광화상을 사사(師事)한다. 이로 보면 심광화상도 아마 내포 출신의 계림(경주) 김씨가 아닌지 모르겠다.

여엄대사는 30세 때인 진성여왕 5년(891) 전후한 시기에 입조사(入朝使)의 선편에 의탁하여 당으로 건너가서 홍주(洪州) 운거산(雲居山) 도응(道膺, ?∼902년)화상의 인가(印可)를 받는다. 그러고나서 효공왕 13년(909) 7월에 무주 승평으로 귀국했다.

중국 홍주 운거 도응대사로부터 인가를 받고 돌아온 사무외대사 중 셋째에 해당하는 진철(眞澈)대사 이엄(利嚴)은 태안 출신이다. 그 역시 김인문계의 왕손이었던 듯, 그 먼 조상이 웅천주 즉 내포지방으로 유락(流落)해 와서 그 부친 김장(金章) 대에는 부성(富城), 즉 서산에 터 잡아 살다가 소태(蘇泰), 즉 태안에서 대사를 낳았다고 한다.

그해가 경문왕 10년(870)이라 하니 왕건 태조보다 7세 연장인 셈이다. 12세 때인 헌강왕 7년(881)에 가야갑사(迦耶岬寺), 즉 갯굴절의 덕량(德良)법사에게 출가하여 반년 동안에 삼장(三藏)을 모두 탐독하고 스승으로부터 “유가(儒家)의 안회(顔回)요 석문(釋門)의 아난(阿難)”이라는 칭찬을 받을 만큼 신동의 기질을 발휘했다. 그래서 헌강왕 원년(886)에는 17세의 빠른 나이로 본사의 도견(道堅)율사로부터 구족계(具足戒)를 받는다.

어떻든 내포의 가야산 가야사로 출가해 비구계를 받은 다음 이엄대사는 이곳에서 화엄학을 전공하는 화엄학도로 10여 년간 수행 정진했던 듯하다. 그런데 성주산문이나 가지산문 등 이곳 내포지방에서 발흥하여 전국으로 확산되고 있는 남종선의 유혹을 뿌리칠 수 없었던지 27세 되던 해인 진성여왕 10년(896)에는 당나라 입조사(入朝使) 최예희(崔藝熙)의 선편에 의지하여 당나라로 건너간다.

이 선단 역시 왕건의 지휘를 받고 있었을 테니 이엄 같은 천재 승려가 왕건이 쳐놓은 인재 사냥 그물에서 벗어날 리가 없었다. 그래서 왕건 선단의 안내인을 따라 운거 도응에게 인도되어 6년 동안 수학하면서 사무외대사의 한 사람으로 성장하고 운거대사로부터 그가 32세 나던 해인 효공왕 5년(901)에 다음과 같은 말로 인가를 받는다.

“도(道)는 사람을 멀리하지 않으니 사람이 능히 도를 넓힐 수 있다. 동산(東山)의 종지(宗旨)가 다른 사람에게 있지 않으므로 법의 중흥은 오직 나와 너에게 있을 뿐이니 내 도는 동쪽으로 가게 되었다. 이를 생각하여 이 속에 있도록 하라(道不遠人, 人能弘道. 東山之旨, 不在他人, 法之中興, 唯我與汝, 吾道東矣. 念玆在玆).”

운거대사는 이렇게 이엄대사를 인가하고 전법한 뒤에 가을부터 미질(微疾)을 보이다가 그 다음해 정월 초사흘에 열반에 들고 만다. 1500명의 문하대중 가운데서 이엄대사를 선택하여 의발(衣鉢)을 전수한 셈이다.

이에 이엄대사는 운거 법통의 적자(嫡子; 적통을 계승한 아들)를 자부하며 운거대사의 장례를 치르고 나서 중국 천지사방을 편답 순례한 다음 효공왕 15년(911)에 귀국길에 오른다.

바로 전해인 효공왕 14년(910)에 후백제왕 견훤이 왕건으로부터 제해권을 빼앗으려고 3000 군사를 직접 거느리고 나주를 포위 공격하다가 나주 포구에서 왕건이 거느린 수군에게 대패당하여 작은 배로 겨우 목숨을 부지해 달아나고, 후백제측 수군대장으로 수달이란 별명을 가진 압해도 출신 능창(能昌)이 사로잡혀 궁예에게 끌려가 처형당하는 일이 있었기에 이엄이 돌아오는 뱃길에는 왕건의 수군 선단만이 바다 위에 존재하는 평온이 있을 뿐이다.

가야세력을 회유하다

그러나 이때 금관가야의 고도인 김해를 장악하고 있던 남해 동부해상의 실력자 김해부 지사(知事) 쇠율희(蘇律熙, 鳳林山門 開山祖인 眞鏡大師 審希의 寶月凌空塔碑에서는 金海府 進禮郡 諸軍事 金律熙라 표기하고 있어 쇠율희의 한자 표기가 音과 訓에 따라 달라진 것을 알 수 있다)는 가야국의 부흥을 꿈꾸며 별도로 세력을 키워가고 있었다.

그래서 그는 일찍이 김유신 장군의 후손으로 임나 왕족이라는 신김씨(新金氏) 진경(眞鏡)대사 심희(審希, 855∼923년)를 초빙하여 현재의 창원군 상남(上南)면 봉림리에 봉림사(鳳林寺)를 짓고 봉림산문을 개설하게 하는 등 혁신 이념인 남종선을 받아들이는 데도 적극적인 자세를 보이고 있었다.

이에 사굴산문(窟山門)의 제2대 조사인 낭공(朗空)대사 행적(行寂, 832∼916년), 내포 출신 계림 김씨인 가지산문의 진공(眞空)대사 혜운(慧運, 855∼937년), 역시 계림 김씨인 진공(眞空)대사 충담(忠湛, 869∼940년) 등이 이를 찾아가서 그의 외호 아래 선문을 개설하기도 한다. 이에 부담을 느낀 왕건은 이엄을 이곳으로 보내어 이를 회유해 들이려 했던 듯, 이엄은 왕건의 남쪽 해상 근거지인 나주 회진(會津)으로 귀국하고 나서 그 길로 김해부로 지사 소율희를 찾아간다.

소율희는 이엄이 승광산(勝光山)에 머물도록 절을 지어주는데, 이엄은 이곳이 경치는 아름답지만 후백제와의 접경지역이라 머문 지 4년만에 이곳을 떠나고자 한다. 그러나 바로 떠나지 못하고 12년 동안이나 머물러 있다가 고려 태조 10년(927) 정해년에 가서야 상주로 나와서 준잠(遵岑)에 이른다. 준잠이 영동(永同)군의 남쪽이고 영각산(덕유산)의 북쪽이라 했으니 아마 김천 황학산에 해당할 듯한데, 이엄이 김해지방을 떠날 결심을 한 것은 소율희를 회유할 수 없다고 판단했기 때문일 것이다.

그래서 그가 떠나고 나자 왕건 태조는 4월에 해군 장군 영창(英昌)과 능식(能式) 등으로 하여금 수군을 거느리고 가서 강주(康州, 현재 晋州)를 정벌하게 한다. 그리고 8월8일에는 왕건 태조가 직접 강주를 순행하고 돌아온다. 그러자 견훤은 이에 맞대응하기 위해 이해 11월에 신라 왕경으로 쳐들어가 왕경을 함락하고 경애왕을 자살하게 하며 후비를 능욕한 뒤 약탈을 자행하고 돌아온다.

이 급보를 접한 왕건 태조는 견훤을 응징하기 위해 친히 군사 5000을 거느리고 팔공산 동림수(桐林藪)에서 기다리고 있다가 회군하는 견훤군을 요격하려 한다. 그러나 이곳 민심이 견훤쪽으로 기울어 견훤에게 이 정보를 제공함으로써 왕건 태조는 5000 군사를 모두 잃는 대참패를 당하고 신숭겸이 왕의 의복을 바꿔 입고 대신 죽는 사이에 겨우 목숨을 구하여 빠져나오게 된다.

‘고려사(高麗史)’ 권1 태조 세가(世家) 태조 10년 정해조 등에 기록된 내용이다. 그런데 정조 즉위년(1775)에 급고자(汲古子) 수우(守愚)가 지은 ‘경상도 금산군 황학산 직지사 사적(慶尙道 金山郡 黃鶴山 直指寺 事蹟)’에 의하면 이때 왕건 태조는 황학산 직지사 근처에 능여(能如)라는 선사의 도움으로 겨우 사지에서 벗어나게 되었다고 한다.

그렇다면 이해 초봄에 김해 부근 승광산을 떠나 영각산 북쪽 영동 남쪽의 준잠에 머물렀다는 이엄대사가 바로 능여선사는 아닐까. 이엄이 가야의 고토인 남쪽 김해, 진주지방을 떠나서 북상하면서 상주를 거쳤다거나 그가 머물렀다는 준잠이 영각산 북쪽에 있다고 한 것 등은 모두 성주산문의 별원인 영각산사와 심묘사를 연상시킬 수 있는 일이어서 그 절들을 거쳤을 가능성이 크다.

그렇다면 이엄도 여엄처럼 가야사에서 화엄학을 이수한 뒤에 혹시 성주산문으로 입문해 갔던 것은 아닌지 모르겠다. 아니면 운거문하의 사무외대사 중 둘째 형인 여엄대사와의 반연으로 이 성주산문 별원을 거치면서 그들의 도움을 받아 자신의 거처를 마련했을 가능성도 있다.

이 성주산문의 도반들은 거의 모두 내포 출신의 고향 선후배들이었을 터이기 때문이다. 그래서 그들의 도움으로 영각산(덕유산) 북쪽과 영동 백화산 심묘사 남쪽 사이에서 가장 높은 산인 황학산 직지사 부근에 터 잡고 있다가 왕건 태조가 위기에 몰리자 이를 적극 도와 벗어나게 했을 것이다.

이런 사실을 증명이라도 하듯이 왕건 태조는 다음해인 태조 11년(928) 무자 2월에 전(前) 시중(侍中) 권열(權說)과 태상(太相) 박수문(朴守文)을 특별히 파견하여 이엄대사를 초빙해 올리고, 왕궁 곁에 지은 내불당(內佛堂)인 사나내사(舍那內寺)의 주지로 머물기를 청하며 왕사로 책봉한다. 왕건 태조가 52세, 이엄대사가 59세 되던 해의 일이다.

이때 왕건 태조는 왕사 이엄에게 삼한이 분열된 지 이미 36년 가까이 되었으나 아직 통일하지 못하여 서로 살상을 계속하고 있는데 자신은 일찍이 불계(佛戒)를 받았으므로 속에서 자비심이 일어나서 도적을 구경만 하고 있다는 비난을 받다가 결국 몸이 위태롭게 되는 화를 당하기에 이르렀으니 어떻게 하면 좋겠냐고 삼한 통일의 방법을 묻는다.

이에 이엄왕사는 이렇게 대답한다.

“대저 도(道)는 마음에 있고 일에 있지 않으며, 법(法)은 자기에게서 말미암지 남에게서 말미암지 않습니다. 또 제왕(帝王)과 필부(匹夫)는 닦을 바가 서로 다르니 비록 군대를 이끌고 가더라도 또한 백성을 불쌍히 여기소서. 왜 그러냐 하면 임금은 사해(四海)로 집을 삼고 만민(萬民)으로 자식을 삼기 때문입니다. 죄 없는 사람들을 죽이지 않아야 하나 죄 있는 무리들이야 어찌 논하겠습니까. 그런 까닭으로 제선(諸善)을 봉행(奉行)하면 이것이 널리 중생을 구제하는 것이 됩니다(夫道在心, 不在事, 法由己, 不由人. 且帝王與匹夫, 所修各異, 雖行軍旅, 且黎元. 何則 王者 以四海爲家, 萬民爲子. 不殺無辜之輩, 焉論有罪之徒. 所以諸善奉行, 是爲弘濟).”

무고한 백성은 죽이지 말되 죄 있는 무리들은 가차없이 응징하라는 적극적인 통일 방법을 제시한 것이다.

이에 왕건 태조는 공연히 염라대왕을 미리 두려워했더니 대사의 말씀을 들으니 천인과 말하는 것처럼 시원하다며 용기백배하여 공산 동수에서 참패한 좌절감을 떨쳐버리고 견훤에게 설욕하기 위해 친히 탕정군(湯井郡, 현재 온양)으로 내려가 새로 편입된 운주(運州, 현재 홍성) 관내에 옥산성(玉山城)을 쌓고 웅주(熊州, 현재 공주) 공략을 시도한다.

이엄왕사의 고향이 밀고 밀리는 전장으로 화하여 민생이 도탄에 빠져 있으므로 이를 구제하기 위해서였다. 아마 태조의 최측근 1등 공신인 면천 출신의 복지겸(卜智謙)과 박술희(朴述熙) 등도 자신들의 고향을 전란에서 구하고자 이 일에 적극 앞장섰을 것이다.

태조는 그 다음해인 12년(929) 7월12일에 이엄왕사의 사형인 여엄대사의 교화로 이미 자신에게 귀의해온 구신라 영역인 기주(基州, 현재 풍기)로 행행(幸行)하여 이곳 민심을 어루만지고 돌아오는데 마치 이런 일을 이루어내려고 세상에 온 듯 대경대사 여엄은 그 다음해인 태조 13년(930) 2월17일 용문산 보리사에서 입멸하고 만다.

고향 선배이자 사무외대사 중 둘째형인 사형을 잃은 이엄왕사는 더욱 고향 내포 지역의 안녕을 위해 이곳을 후백제의 침략으로부터 벗어나게 하려는 노력을 경주한다. 이에 8월8일에는 태조로 하여금 친히 대목군(大木郡, 현재 木川)으로 내려가서 동서 도솔(兜率)의 땅을 합쳐 천안부(天安府)를 설치하고 후백제 정벌의 총지휘소로 삼게 한다.

그리고 그 다음해인 태조 14년(931) 2월23일에는 태조로 하여금 다만 50기(騎)의 호위병만 거느리고 신라 왕경(王京)을 위무(慰撫) 방문케 하여 신라 왕경의 민심을 사로잡게 한다. 신라와의 평화통일을 유도하기 위해서다. 태조는 5월26일까지 머물면서 신라 왕경의 민심을 완전히 사로잡고 떠나는데 왕도의 남녀들이 그 덕화에 감읍하여 이별하는 자리에서 옛날 견씨가 왔을 때는 승냥이와 호랑이를 만난 것 같더니 공이 오시니 부모를 뵙는 것 같다고 했다 한다.

이엄왕사가 계획한 무혈통일의 방법을 왕건 태조가 실천한 결과였다. 신라 회유에 성공하고 돌아온 태조는 곧바로 11월28일 옛 고구려의 수도인 서경(西京, 현재 평양)에 행차하여 이곳 민심을 무마하고 돌아온다. 이 역시 이엄왕사의 가르침에 따랐을 것이다.

그리고 이곳 서북지역이 고구려 멸망 이후 변방으로 전락하여 교화되지 못하고 있는 사실을 발견하고 그 교화 방안을 이엄왕사에게 자문하니 왕사는 스스로 그 교화를 담당하고 나섰던 듯하다. 그래서 태조 15년(932)에 해주만에서 서경으로 가는 길목 초입인 수미산(須彌山)에 광조사(廣照寺)를 세워 이엄왕사 자신이 문도를 거느리고 이주해 간다.

이로써 이엄왕사는 9산선문 중 최후로 세워지는 수미산문의 개산조가 된 것이다. 이엄은 내포의 서쪽 끝 해변인 태안에서 탄생하고 12세에 내포의 진산인 이산(伊山; 지금의 덕산) 가야사로 출가하여 그곳에서 구족계를 받고 사문(沙門)의 길을 걷게 되었던 것인데 드디어 고려국 태조의 왕사가 되어 이제 고려 서북지역의 교화를 총괄하는 수미산문의 개산조가 된 것이다. 그의 나이 63세 때의 일이다.

이해 9월에 견훤은 태조의 이런 외교적 성과를 무위로 돌리기 위해 일길찬(一吉粲; 고려 태조 대의관직) 상귀(相貴)로 하여금 수군을 거느리고 예성강구를 기습하게 하여 3일 동안 강화만 일대에 정박해 있던 고려 병선 100여 척을 불사르고 저산도(猪山島) 목마장에서 말 300여 필을 탈취해 달아난다. 그러나 곡도(鵠島)에 유배되어 있던 대장군 유검필(庾黔弼)이 재빨리 전함을 수리하여 이들을 물리쳤기 때문에 위기를 모면할 수 있었다.

유검필의 고향은 황해도 평산이니 이엄왕사가 교화를 담당하고 있는 지역이다. 이엄왕사가 해주만에 있으면서 신속히 대처할 수 있는 묘방을 지시했기에 가능한 일이었을 것이다.

이에 격분한 견훤은 다음해인 태조 16년(933) 5월에 이엄왕사의 고향 부근인 혜산성(山城; 현재의 면천)을 겁략하는데, 이때 견훤은 합덕 방죽에서 군마에게 물을 먹였다는 전설이 고로(古老)들에 의해 아직까지 전해 내려온다.

그러자 다음해인 태조 17년(934) 갑오년에 이엄왕사는 태조에게 예산진(禮山鎭)에 내려가서 삼한 백성에게 자신의 통치관을 피력하는 조서(詔書)를 반포하도록 종용한다. 이에 태조는 5월에 예산에 이르러 천하 만민에게 포고하는 조서를 반포한다. 그리고 아직 후백제 수중에 남아 있는 운주성(현재 홍성)을 친정(親征)하니 견훤은 5000 군사를 거느리고 이에 맞대응해 왔다.

이때 우장군 유검필이 경기병 수천 명을 거느리고 돌격하여 3000여 급을 목베자 견훤군은 대패하고 운주성이 함락되었다. 이런 와중에 견훤의 시종 술사(術士)인 종훈(宗訓)과 의사인 훈겸(訓謙), 용장인 상달(尙達), 최필(崔弼) 등이 사로잡히니 이 소식을 들은 웅진 이북 30여 성(城)이 모두 태조에게 항복해 들어와 비로소 내포지역이 안정을 되찾게 되었다. 모두 이곳 내포 출신인 왕사 이엄의 심모원려에 의한 성과다.

이엄왕사는 이미 왕건 태조에게 갑오년에 삼한 통일의 기틀이 잡히리라 예언했다고 한다. 그 예언대로 예산진에서 조서가 반포되고 운주성 싸움에서 승기를 잡자 내포 일원이 일시에 고려 태조에게 항복해 오는데, 이런 참패가 원인이 되었던지 다음해인 태조 18년(935) 3월에는 견훤의 장자 신검(神儉)이 그 아비를 김제 금산사(金山寺)에 유폐하고 아우 금강(金剛)을 살해한 다음 자립해 왕이 되는 패역 행위가 후백제에서 일어난다.

그러자 이엄왕사는 태조로 하여금 4월에 유검필을 시켜 수군을 거느리고 나주로 나가 대기하도록 하는데 6월에 과연 견훤이 금성(錦城)으로 탈출해 와서 태조 뵙기를 청한다. 이에 태조는 유검필과 만세(萬歲) 등으로 하여금 견훤을 해로로 영입하여 송경으로 모셔와서 상부(尙父)의 존칭을 올리고 지위를 백관의 위에 두어 우대하니 삼한 통일의 기운이 무르익을 대로 익게 되었다.

이렇게 되자 이해 10월에 신라 경순왕은 중신들과 의논하고 신라 천년사직을 들어 고려 태조에게 투항하고 만다. 이때 태조의 나이는 59세고, 이엄왕사의 나이는 66세였다. 드디어 다음해인 태조 19년(936) 2월에 견훤의 사위인 박영규(朴英規)가 많은 군사기밀을 가지고 투항해오자 태조는 견훤의 청을 받아들여 신검을 응징하기 위해 후백제 정벌에 나선다. 7월에 천안부로 떠난다는 소식을 듣고 67세의 이엄왕사는 해주 수미산 광조사에서 병석에 있다가 태조를 전별하기 위해 급히 송도로 나왔지만 이미 태조는 천안부로 떠난 뒤였다.

그래서 사무외대사 중 막내인 법경대사 경유(慶猷, 871∼921년)가 머물다가 이미 입멸하여 그 사질(師姪)들이 법통을 이어가고 있는 장단(長湍) 용암산(踊巖山) 오룡사(五龍寺, 현재의 開城郡 嶺南面 太院里 沙器幕洞에 절터가 남아 있다)로 들어가서 사제 경유가 입멸한 그 법당에서 8월17일 한밤중에 시적(示寂)하니 세수 67세요 승랍 48세였다.

그의 숙원인 후삼국 통일이 막 진행되고 있는 순간 내포 태안에서 떠올랐던 큰 별은 그 빛을 다 발하고 조용히 떨어져갔던 것이다. 이때 태양은 빛을 잃고 바람은 슬피 울었으며 구름은 수심에 잠기고 물은 목메어 울었다 한다. 문하승들은 유언에 따라 8월20일 신좌(神座)를 절의 서쪽 300보쯤 떨어진 산 기슭에 모시고 다비로 장사지냈다.

9월에 신검을 대파하여 후삼국 통일의 위업을 달성하고 돌아온 태조가 이 소식을 듣고 대들보가 무너지고 안광(眼光)을 잃은 듯 큰 충격을 받았다고 한다. 이에 시종신을 보내어 조의를 표한 다음 중신들의 소청에 의해 시호를 진철(眞澈)이라 올리고 탑명을 보월승공지탑(寶月乘空之塔)이라 하여 수미산문 본사인 해주 수미산 광조사에 그 사리를 안장하게 한다.

그리고 당대 최고 문장인 상서좌복야 겸어사대부 최언위(崔彦)와 최고 명필인 이환추(李奐樞)로 하여금 탑비문을 짓고 쓰게 하여 그 다음해에 비를 세우게 하니 태조 20년(937) 12월20일에 비석이 세워진다(도판 8). 이렇게 탑과 비석이 신속하게 세워진 예는 지금까지 없었다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)