F-2 전투기.

모방에서 창조로

항공기 관련 사업의 계획을 세우고 실행하는 주체는 ‘임시군용기구연구회’였는데, 이 조직은 육군성, 해군성, 문부성의 3성이 공동으로 설립한 것이었다. 초기 일본의 항공산업은 군이 추진해 산업화가 더딘 측면이 있었다.

그러나 1914년 제1차 세계대전이 발발하자 상황은 바뀌었다. 세계대전으로 기체와 엔진의 수입이 어려워지자, 일본 자체적으로 모방생산을 시작할 수밖에 없었다. 초기인 만큼 모방생산한 엔진은 성능이 불안정하다는 등의 기술적 한계를 드러냈지만, 일본은 독자적으로 항공기를 생산할 수 있는 귀중한 경험을 축적했다. 항공기 개발의 실행 주체였던 임시군용기구연구회가 육군의 직속단체로 바뀌자, 해군은 1916년 함정본부에 해군항공기술연구위원회를 설치했다. 문부성도 항공학조사위원회를 설립함으로써 3성은 별도로 항공기 개발을 추구했다. 독자 노선을 걸으면서 육군과 해군은 대립 각을 세우기 시작했다.

모방생산을 본격화한 시기 민간에서 항공기를 생산하기 시작했다. 육군과 해군이 해외에서 항공기를 수입하면서 일부 소요를 민간기업에 맡기기로 한 것이 계기였다. 1919년 나카지마 비행기, 1920년 미쓰비시의 고베 내연기제작소가 설립되고, 이어 가와사키, 가와니시 등 훗날 일본 항공기산업의 핵심이 될 기업들이 탄생했다.

그러나 신생 제작사들은 설계능력이 없었다. 군이 기체나 엔진 제조권을 해외기업에서 구입해주면, 해외기업이 보내준 기술자가 일본에 와서 지도생산을 하는 식이었다. 유럽은 제1차 세계대전에 사용한 항공기의 재고가 쌓여 항공시장이 포화 상태였기에 우수한 서구 기술자들이 일본 항공기산업에 투입되었다. 일본은 1922년 체결된 워싱턴 조약으로 영·미에 비해 주력함 건조비율 면에서 불리해졌다. 일본 해군은 전력 열세를 항공력 강화로 극복하고자 했다. 육군은 해군에 뒤질세라 1924년 육군항공본부를 설치했다. 육·해군이 동시에 항공력 강화에 나선 것이다.

덕분에 항공기 제작 국산화에 속도가 붙었다. 생산능력도 일취월장해 군의 조병창을 능가하는 항공기 제작사들이 등장했다. 그로 인해 1930년 민간에서 개발한 항공기가 해군의 연습기와 함상전투기로 채택되었다.

일제의 제국주의적 확장정책은 항공기산업 발전에 크게 기여했다. 1931년의 만주사변과 1932년의 상해사변을 겪은 일본군 수뇌부는 광활한 중국대륙에서 효율적인 작전을 위해 더 많은 군용기를 요구했다. 군의 요구에 맞는 최신예기종을 개발·양산하라고 일본 항공산업계에 요구한 것이다.

일본 항공산업계는 국산 전투기로 F-2를 개발 생산했으나 커다란 성과를 올리지 못했다. 2011년 3월 동일본 대지진과 쓰나미로 파괴된 F-2 전투기들의 모습이다.

1937년 발발한 중일전쟁은 일본 항공기산업에 또 한 번 도약의 기회를 주었다. 확전으로 전투기와 폭격기 소요가 급증해, 1936년 한 해 동안 민간기업은 557대의 군용기를 생산했다. 이듬해에는 두 배인 1144대를 생산했다. 아시아 점령 야욕이 구체화되면서 군용기 소요는 더 증가했다. 1938년 육군은 2262대를 요구했고, 1939년에는 3064대를 요구했다.

공포의 제로센 허상 드러나

중일전쟁이 시작됐을 때 일본군은 월 항공기 100대 생산을 요구했다. 그러나 갑작스러운 양산 요구에 응할 수 있을 만큼 일본 기업들의 기술과 자본은 성숙하지 못했다. 제2차 세계대전을 전후해 항공기 성능이 급속히 발전함에 따라 고도의 기술이 요구되었다. 그러나 일본은 최신 항공기에 장착되는 고도의 기술을 요하는 정밀부품을 대량 생산할 수 없었다. 일본의 기술에는 한계가 있었다.

제2차 세계대전 동안 많은 민간 항공기 제작사가 다양한 항공기를 만들어 일본군에 납품했다. 미쓰비시는 무려 1만500여 대의 제로전투기를 납품했고, 나카지마(현 후지중공업)는 2만6000여 대의 항공기를 납품했다. 전쟁이 최고조에 달했을 때 일본에서는 60여만 명의 노동자가 연간 2만5000여 대의 항공기, 4만여 개의 엔진을 생산했다. 1944년경에는 12개의 항공기 제작사와 7개의 엔진 제작사가 있었다.

일본 해군이 채용한 레이센, 즉 제로센은 뛰어난 기동성과 상승속도, 긴 항속거리 등으로 뛰어난 전과를 올렸다. 진주만 기습으로 초전에 승기를 잡은 일본 해군의 베테랑 조종사들이 제로센에 탑승해 미군을 공략했다. 실전 경험은커녕 비행경력도 짧았던 미군 조종사들은 성능이 낙후된 전투기로 제로센을 막아섰다가 전투를 제대로 치르지 못하고 떨어졌다. 미군은 ‘제로센 쇼크’에 빠졌다.

미군이 추락한 제로센 기체를 획득한 후 상황은 바뀌었다. 분석 결과 제로센은 소문만큼 우수한 전투기가 아니었다. 엔진 출력이 부족한데 강력한 기동성을 확보하려다 보니 장갑을 제거해 기체가 약해져버렸다. 미국은 제로센이 공중분해될 것이 두려워 급강하하지 못한다는 것을 알아챘다. 기관포 몇 발만 맞아도 산산조각 날 만큼 연약하다는 것도 간파했다. 미군은 ‘태치위브(Thach Weave·미 해군 조종사인 태치가 개발한 공중전 전법)’ 전법을 활용해 제로센을 차례로 격파해나갔다.

미군 전투기들은 강력한 장갑과 우수한 전술로 우위를 점해나갔다. 일본은 그에 대응해야 했으나 능력이 달렸다. 제로센의 가면은 벗겨졌다. 일본은 우수한 기술력으로 제로센을 설계·제조했다고 자랑했으나, 제로센은 영국에서 개발된 글로스터 F.5/34 전투기의 복제품이었다. 일본의 기술력은 모방설계와 생산까지는 가능했으나 엔진 출력을 강화하거나 장갑의 추가장착 같은 큰 개조는 전혀 하지 못했다. 실전에서 요구되는 사항을 제로센에 반영할 수 없었던 것이다.

그뿐만이 아니었다. 일본은 전쟁에서 승리하기 위해 꼭 필요한 항공기의 대량생산에도 실패했다. 개전 초기 일본은 국력 차이를 고려해 항공기 생산목표를 미국의 3분의 1 정도로 책정했다. 1944년 일본은 일시적으로 이 목표를 달성했다. 그러나 문제는 생산량이 아니었다.

항공기 생산에서 가장 중요한 것은 균일한 품질 유지다. 균일한 품질이 유지되어야 항공기는 실제가동률을 유지한다. 일본 항공기들은 전쟁이 장기화되자 가동률을 유지하지 못했다. 부품의 정밀성이 떨어진 것이 큰 원인이었다. 제로센 전투기에 사용된 볼베어링의 정밀도가 오늘날 파친코에 쓰이는 구슬보다 떨어진다고 하니, 짐작이 갈 것이다.

숙련공들이 최종공정을 담당했던 전쟁 초반 육·해군 항공기의 가동률은 80%에 달했다. 전쟁이 계속돼 숙련공들이 대거 징집되자 그 자리를 주부와 학생들이 대신하게 되었다. 숙련공이 사라졌으니 1944년 군 항공기의 가동률은 50%대로 떨어졌다. 1945년에는 항공유 부족까지 더해져 20%대로 곤두박질했다.

물론 미국에 대항할 정도로 성장했던 일본의 항공산업을 무시할 수는 없다. 일본은 제2차 세계대전 중 제트기까지 생산했다. 나카지마가 ‘황국 2호 병기’라는 명칭으로 신무기를 개발했는데, 이것이 바로 제트전투기인 ‘기카(橘花)’였다.

일본 해군은 미군의 전략폭격기에 대응할 결전 병기가 필요했다. 일본 해군은 호위기의 도움 없이 폭격기를 공격할 수 있는 단좌식 쌍발 제트요격기 개발을 요구했다. 이 요격기의 원형은 동맹국인 독일의 Me 262 제트기였다. 제트기의 생산에서 큰 문제가 된 것은 엔진이었다. Me 262는 BMW 003 축류터보 엔진을 장착했다.

6·25전쟁 계기로 항공산업 부활

일본은 독일로부터 설계도와 함께 견본으로 사용할 엔진을 제공받기로 했다. 그러나 이를 운반해오던 잠수함이 격침되면서 설계도를 받지 못해 BMW 003 엔진의 실물을 보며 복제해야 하는 처지가 됐다. 시행착오를 거듭한 끝에 1945년 여름 이시카와지마 하리마에서 BMW 003을 카피한 Ne-20 엔진 개발에 성공했다. 8월 7일에는 이 엔진을 장착한 기카 시제기가 초도비행을 했다. 그때 미국이 일본에 원폭을 투하했다.

기카는 실전에 투입되지 못했다. 종전 뒤 패전국 일본은 항공산업이 금지됐으므로 기카는 완성될 수 없었다. 그러나 기카는 양산했다면 오히려 더 큰 문제를 일으켰을 것이다. Ne-20 엔진의 출력이 너무 낮아 기카를 이륙시키는 데 어려움이 있었다. 그런 점에서 일본의 과거 항공산업은 과대 포장돼 알려진 것이 분명하다. 하지만 2003년에야 T-50 훈련기로 제트기 생산 시대를 연 우리보다 60년 앞서 제트기 시대를 열었다는 저력은 평가절하할 수 없다.

일본을 점령한 미군은 연합군최고사령부(GHQ)가 주체가 돼 군정을 시작했다. 미국은 일본이 어떤 군사무기도 생산할 수 없도록 조치했다. 생산금지에 항목에 항공기가 포함돼 있었다. 세계가 프로펠러 추진 항공기에서 제트 항공기로 발전해가는 시기, 항공기 생산을 금지당했으니 일본의 항공기 산업은 뒤처질 수밖에 없었다. 그러나 10년도 지나지 않아 미군정 종료와 6·25전쟁 발발로 일본 항공업계는 기회를 잡았다.

1952년 최고사령부의 군정이 끝나면서 일본은 주권을 회복했다. 최고사령부가 내린 항공기 생산금지 정책도 종말을 맞게 될 터였다. 6·25전쟁에 참전한 미국은 일본에서 항공기를 정비했다. 부활하기 시작한 일본 항공산업은 일본에 배치되거나 6·25전쟁에 참가하는 미군 항공기를 유지 보수하는 능력을 갖추는 데 초점이 맞춰졌다. 그리고 항공기를 자체 생산하는 쪽으로 나아갔다.

독립한 일본은 미국과 협력해 항공산업 재건에 나섰다. 미국은 일본을 소련과 중공의 위협에 대처할 전진기지로 봤다. 미국은 기술과 군수지원능력을 강화해 일본의 전쟁억제력을 강화시켰다. 연합 작전능력을 향상시키기 위해 미군과 동일한 군수와 군 장비 체제를 갖추게 했다. 미군 식으로 자위대 장비를 표준화해 미 공군의 보조전력으로 양성하고자 한 것이다. 양국의 공조는 1954년 미일 상호방위조약으로 구체화되었다.

이에 따라 미국 노스아메리카의 F-86 세이버 전투기가 일본에서 처음으로 면허생산됐다. 일본 정부가 미국 정부와 양해각서(MOU)를 맺으면, 일본의 제작업체가 미국의 원 제작사로부터 기술지도를 받아 생산하는 형태였다. 제1차 세계대전 이후의 모방생산체제를 답습한 것이다.

그러나 다른 점은 있었다. 전후 빠르게 발전한 공업기반을 토대로 일본은 선진국 수준의 품질을 갖춘 제품을 생산할 능력 배양을 목표로 했다. 일본의 통상산업성(현 경제산업성)은 항공업계의 빅4(미쓰비스중공업, 가와사키중공업, 이시카와지마 하리마중공업, 후지중공업)를 중점 육성했다.

실패로 끝난 YS-11 생산

미국은 일본에 경제적인 도움도 주었다. 군사원조사업의 일환으로 기술이전과 함께 미국 항공기의 일본 내 생산 비용 일부를 지원했다. 1954년 일본은 항공자위대를 발족하자 전투기를 도입해야 했다. F-86 전투기의 대당 가격은 1억5000만 엔에 달했는데, 방위청에 할당된 항공기 구입예산은 7억 엔에 불과했다. 미국은 미일 상호방위조약에 따라 항공기 구매에 필요한 예산을 상호방위 원조사업 형식으로 지원했다. 이러한 원조는 1964년까지 계속되었다.

전후 일본이 생산한 항공기들은 제1세대 전투기나 헬기, 해상초계기 등이었다. 자신감을 회복한 일본은 최신 기종들을 생산하고자 했다. 1960년대 F-104J를 면허생산했다. 그러나 진정한 도약은 민간항공기 분야에서 준비되고 있었다. 일본 통산성은 진작부터 항공기 생산규제가 풀릴 것에 대비해 항공기 개발자를 관리해왔다. 규제가 풀린 1957년 통산성은 재단법인 ‘수송기설계연구협회(이하 수연)’를 발족시켰다. 운수성으로부터 일본 내에 필요한 항공기 수요를 확정받은 통산성은 수연으로 하여금 쌍발 터보프롭 중형항공기인 YS-11을개발하게 했다.

민용기 개발에 나선 것은 군용기를 개발하면 미국으로부터 제재를 받기 때문이었다. 그럴 바에는 민용기를 양산해 수출을 모색하자는 실리적인 의도도 깔려 있었다. YS-11의 개발에는 제2차 세계대전 때 최고의 군용기 설계자들이 대거 투입되었다. 제로센과 라이덴(雷電·제2차 세계대전 때 일본 해군이 사용한 국지전용 전투기)을 개발한 미쓰비시의 호리코시 지로(堀越二郎)를 필두로, 하야부사 전투기를 설계한 후지중공업의 오타 미노루(太田稔), 시덴카이 2식 국지전투기를 설계한 신메이와공업의 기쿠하라 시즈오(菊原靜男), 히엔 3식 전투기를 설계한 도이 다케오(土井武夫), 그리고 장거리 비행기록을 세운 항연기를 만든 도쿄제국대학의 기무라 히데마사(木村秀政)까지 일본 최고의 전문가 5명이 모여 작업을 시작했다.

이들은 1년여 만에 설계를 완료하고 YS-11 모형을 공개했다. 수연과 항공기 제작사들은 YS-11의 본격적인 개발과 생산을 시작했다. 수연은 해체되고 민관 공동의 특수 법인인 ‘일본 항공기 제조(NAMC·Nihon Aircraft Manufacturing Corporation)’가 1959년 6월 1일 설립되었다. YS-11 시제 1호기는 1962년 8월 30일 초도비행을 했는데, 언론은 이 모습을 일본 전역으로 실황 중계했다. 일본 국민은 뜨거운 관심과 지지를 보냈다.

과도한 투자

그러나 YS-11은 장점보다도 한계점이 많은 기체였다. 군용기를 염두에 두고 개발한 탓에 민간 여객기에 필요한 쾌적함과 안전성, 그리고 경제성을 확보하지 못했다. 이러한 항공기는 민수시장에 진출할 수가 없다. NAMC는 150대를 생산해 개발비를 회수할 예정이었지만, 그 정도의 생산으로는 비용회수가 어렵다고 판단해 180대로 생산 목표를 높였다. 일본은 182대의 YS-11을 생산했다. 생산대수를 늘리자 적자폭도 따라서 거켜만 갔다.

처음으로 해보는 민간 여객기 사업인데다 높은 생산원가와 판매대금 회수의 지연, 과다한 개발 및 생산비용 등이 원인이었다. 엄청난 과외비를 낸 일본은 1974년 2월 YS-11 생산을 종료했다.

일본은 최첨단 전투기에 대한 열망도 유지해갔다. 항공자위대는 F-86F 세이버에 이어 F-104J를 선정했다가 1966년 차기 주력전투기사업을 펼쳐 F-4EJ를 대상 기종으로 선정했다. 당시 F-4EJ의 대당 가격은 무려 20억 엔에 육박했지만, 일본은 1981년까지 154대를 도입했다. F-4EJ 역시 면허생산을 했는데 이 기종의 생산 면허를 획득한 나라는 일본이 유일했다.

1974년 F-104J 후계기종 선정에 들어가 당대 최고의 전투기인 F-15를 선정했다. 일본은 고가의 F-15도 국내에서 생산한다는 원칙을 고수해 1999년까지 F-15J/DJ를 213대 면허생산했다. 상당한 투자를 한 것이다.

일본은 면허생산에 만족할 나라가 아니었다. 꾸준한 면허생산을 통해 상당한 기술을 축적했지만 부족한 것이 많았다. 시스템 차원의 R·D 설계와 시스템 통합, 그리고 국제적인 판매와 지원활동 등이 그것이었다. 일본은 면허생산으로 ‘노하우(know-how)’는 전수받았지만, ‘노와이(know-why)’를 깨닫지 못했다. YS-11 개발·생산으로 기술적인 성공은 거두었지만, 사업적으론 성공하지 못하는 과정을 반복한 것이다.

YS-11 실패 후 일본은 항공산업의 승부를 군용기 개발에 걸어야 한다고 판단했다. 이런 판단의 근거로 첫째 항공산업이 발전한 나라들은 민수용이 아니라 군용기 사업으로 시장을 지탱하고 있다는 점을 꼽았다. 당시 서구에서 제작된 29개 기종의 제트여객기 가운데 보잉에서 만든 4기종만 손익분기점을 넘기고 있었다. 일본은 보잉이 30년이 넘는 투자와 군의 지원을 받았기에 겨우 민수시장에서 이익을 낼 수 있었다고 분석했다.

군용기 개발로 항공기술 축적

두 번째로는 군용기를 개발해야 국내와 해외에 시장이 형성돼, 각종 부품과 서브시스템에 대한 수요가 발생한다고 판단했다. 군용기를 개발해야 마이크로 전자산업과 컴퓨터·통신산업 등 최첨단 산업 분야가 발전하는데, 이 분야 기술은 민간기로 전용할 수 있다. 군용기 사업을 통해 최첨단 기술을 계속적으로 개발하고 육성하는 ‘기술 생태계’를 만들겠다는 것이 일본 정부의 속내였다.

당시 세계 최대의 민수 항공시장을 보유한 미국조차 항공기의 60% 이상을 국방부가 구매했다. 나머지도 미국 내 정부기관이나 다른 나라의 군이 구매했다. 일본에서는 자체 생산하는 항공기의 80%를 방위청이 구매했다. 제트엔진을 생산하는 가와사키중공업은 민수 판매는 거의 하지 못했다. 따라서 군용기 사업을 계속 일으켜 군이 구매하게 해야 항공산업이 발전할 수 있다고 통산성은 판단했다.

일본은 전투기를 독자 개발하고자 했다. 그에 이르는 길은 평탄치 않았다. 일본은 항공산업이 해방을 맞은 1956년 중등훈련기 T-1의 자체 개발을 추진해 1958년 초도비행을 성공시켰다. T-1은 ‘기카’ 이후 최초의 제트기였다. 그러나 미군이 무상으로 훈련기를 공여해준 데다 일본에서 면허생산한 항공기들이 우수했기에 T-1은 66대만 생산하고 종료됐다.

그리고 초음속 훈련기 필요성이 부각되자 TX(차기 훈련기)사업을 시작했다. TX사업에는 초음속 훈련기만 개발하는 것이 아니라 초음속 전투기도 동시에 개발한다는 의도를 포함시켰다. 당시 하나의 플랫폼을 개발해 훈련기와 전투기 양쪽으로 사용한 예로는 미국 노스롭 사의 T-38훈련기/F-5전투기가 대표적이었다.

TX사업 주관기업으로는 미쓰비시가 선정되었다. 원형으로 삼은 기체는 영국과 프랑스의 합자회사인 SEPECAT에서 개발한 ‘재규어’였다. TX사업으로 개발된 T-2는 1971년 초도비행에 성공해, 모두 96대가 생산되었다. T-2는 철저하게 국산화에 집중했다. 전체 부품 가운데 자체 개발한 것이 56.5%, 면허생산한 것은 41.8%였고, 직수입한 것은 1.7%에 지나지 않았다.

T-2라는 초음속 기체가 확보되자 일본은 이를 근접지원임무용 전투기(즉 공격기)로 개수하기 시작했다. SF-X사업에 들어간 것이다. T-2의 구조를 변경해 최소 비용으로 초음속 지원전투기를 만들겠다고 한 것이다. T-2의 후방석을 제거하고 전자장비를 추가했으며 하드포인트를 증설해, 전후 일본 최초의 국산 전투기인 F-1 지원전투기가 탄생했다. 1978년 4월부터 실전 배치된 F-1은 160대를 생산할 예정이었다. 그러나 F-4EJ의 수량 확보와 개량을 위해 예산이 축소돼, 77대만 생산되었고 종료됐다.

F-1은 전후 개발된 전투기 가운데 유례를 찾을 수 없을 정도로 성능이 좋았다. 1970년대의 공격기치고는 항속거리가 멀고 지상공격 능력도 갖추었다. 정비도 간편해 매우 우수하다는 평가를 받았다. 부품 국산화율은 대단히 높아서 일본 항공기술력을 15년 앞서게 했다는 것이 일본 항공전문가들의 의견이었다.

야심작 F-2사업도 추락

전투기 국산화에 대한 일본 정부의 인식은 종교와도 같았다. 1970년대와 1980년대를 거치면서 방위청을 중심으로 한 정부와 항공기업들 사이에는 향후 개발할 전투기는 완전 국산화한 것이어야 한다는 공감대가 형성됐다. 1970년대 주력 전투기인 F-4EJ의 국산화율은 무려 99%에 달했지만, 1980년대 주력기종인 F-15J에서는 75%까지 하락하고, 사업 손실도 증가했다.

일본은 1982년 F-1의 후계 기종을 개발하는 FS-X(차세대 지원전투기) 계획을 입안했다. 방위청은 차세대 전투기를 염두에 두고 운동능력향상기(CCV)를 연구했다. 컴퓨터 지원에 의한 항공기 설계시스템을 구축하고 차세대 사격통제장치, 전투기 탑재용 컴퓨터, 추력 5t급의 전투기용 엔진 개발 등에 예산을 투입했다. 일본은 엔진을 제외하고는 모두 국내 개발이 가능하다고 판단했다. 미쓰비시중공업과 가와사키중공업은 전투기 개발에 관한 연구보고서를 제출하고 각각 독자 모델을 제안했다. 그러나 엔진을 국산화하지 못하고 첨단을 추구해 개발비가 엄청나게 높아질 것이라는 우려의 목소리도 높아져갔다.

그때 ‘일본의 항공 독립’을 탐탁지 않게 바라보던 미국이 국제공동개발이라는 카드를 꺼내 들었다. 일본은 일본대로 CCV와 미션 컴퓨터 개발에서 성과를 올리지 못해 완전한 자국산 전투기 개발이 어렵다는 평가를 내리고 있었으므로, 1987년 FS-X는 국내 개발이 아니라 미국과 공동개발한다는 쪽으로 선회하게 되었다. 이러한 결정에는 양국의 이해관계가 맞아떨어진 측면이 있다. 심각한 미일 무역 불균형을 바로잡겠다는 미국의 정치적 압력이 큰 힘을 발휘했다.

일본은 F-15, F-16, F/A-18 세 기종 중 어느 것을 FS-X의 개조 모체로 삼을지 고민했다. 그때 가장 유력한 기종인 F-16의 제작사인 제너럴 다이내믹스가 기수 재설계와 복합재료의 사용, 일본산 항전장비 탑재 등 일본 측의 주요 요구사항을 수용하겠다는 회신을 보내왔기에, FS-X는 F-16을 기초로 공동개발하는 것으로 낙착되었다.

공동개발에 들어가자 여러 가지 문제가 도출됐다. 업무분담은 일본이 60%, 미국이 40%로 결정되었지만, 개발 단계에서는 미국이 60%가 됐다. 가장 큰 문제는 기술이전이었다. 1989년 아버지 부시 대통령이 이끄는 미국 정부는 일본의 대미무역 불균형 등을 문제 삼으며 F-16 기술이전을 막고자 했다. F-16의 소스코드 이전을 제한하고 미국의 사업분담률은 최대로 보장받는 반면, 일본이 보유한 기술은 반드시 제공받도록 보증한다는 불평등협약을 적용한 것이다. 일본이 미국에 협력한 핵심적인 이유는 엔진기술을 이전받는 것이었는데, 미 의회의 격렬한 저항에 부딪혀 기술이전만 이루어졌다.

이런 과정을 거쳐 탄생한 F-2 전투기가 1995년 초도비행을 했다. 그런데 시험비행에서 일본 측이 제작한 탄소계 복합소재로 만든 주익(主翼)에서 미세균열이 발생했다. 이 문제점을 해결해 일본은 2000년부터 F-2를 실전 배치했다.

FS-X의 실망스러운 개발과정으로 일본은 군용기 개발에 대한 환상에서 깨어나게 되었다. 냉전 종식으로 군축 붐이 일었고 방위수요도 줄어들었으니, 군용기 개발은 항공산업을 이끄는 기관차가 될 수 없었다. 그에 따라 경제산업성은 중소형 민간항공기 시장으로 눈을 돌렸다. 최초에는 30~50인승 소형 제트여객기 개발을 거론하다가, 나중에는 사업성이 높은 70~90인승 중형제트기 개발로 전환했다.

민간항공기 시장 눈떠

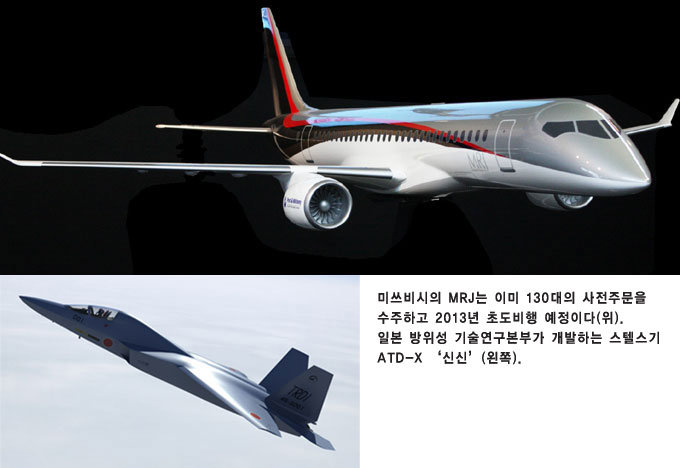

그에 따라 미쓰비시가 추진한 것이 MRJ(Mitsubishi Regional Jet)라는 중형 여객기 개발 사업이다. 미쓰비시는 MRJ 시제기를 2013년 초도비행시킨다는 목표를 세우고 개발에 박차를 가하고 있다. MRJ는 YS-11 이후 일본이 개발한 최초의 민항기로, ANA(전일본항공)가 25대, 미국의 트랜스 스텝 홀딩스(Trans Step Holdings)사가 100대, 홍콩의 ANI 그룹 홀딩스가 5대 등을 사전 계약해 주목을 받았다.

일본의 항공업체들은 미국 보잉의 B-767, 777, 787이나 유럽 에어버스사의 여객기 개발에 하청업체로 참여해왔다. 보잉 787 드림라이너에서는 전방동체와 윙박스 등 주요부분 제작을 담당함으로써 전체 사업 분담량의 35%를 차지하는 기록을 세웠다.

군용기에서도 눈에 띄는 개발이 있었다. 1970년 개발된 C-1 수송기를 대체하기 위해 C-X(차기수송기)사업과 P-3 해상초계기를 대체하기 위한 P-X(차차기 초계기)사업을 2007년부터 동시에 추진했다. 일본은 개발비용과 시간을 단축하기 위해 공통 플랫폼을 개발해 두 기종을 개발하기로 했다. 이에 따라 개발된 P-1 해상초계기가 2007년 초도비행을 했다. C-X사업에서 탄생한 C-2 수송기는 2010년 초도비행을 마치고 시험비행 중이다.

이외에도 주목할 만한 움직임이 하나 있으니 바로 일본 방위성 기술연구본부가 개발하는 ATD-X(선진기술실증기) ‘신신(心神)’ 이다. 신신은 미래의 일본 전투기에 적용할 첨단기술을 모두 실증해보기 위해 개발하는 스텔스 연구기체다. 신신에는 3D 추력편향 엔진이 장착된다. 스마트 스킨 센서 등 다양한 신기술이 접목될 예정이다.

스텔스 전투기 연구

신신은 이미 모형 제작 단계를 넘어서 2009년부터 미쓰비시가 실증기체를 개발하고 있다. 2014년에 초도비행, 2015년에 항공자위대의 시험비행이 예정돼 있고, 2016년 체계개발이 완료될 예정이다. 신신은 양산이 계획된 기체는 아니다. 하지만 지난 102년간 그리고 전후 55년간 일본이 추구해온 첨단 항공기술이 모두 구현될 항공기이기에 관심을 갖지 않을 수 없다.

일본은 1910년 이후 무려 1세기가 넘도록 항공산업을 육성해왔다. 그러나 미국이나 영국, 프랑스 등 서구 선진국에 비하면 뒤처진 상황이다. 중국이나 한국 등 항공 후발국가들로부터는 맹렬한 추격을 받고 있다. 미국에 대항해 태평양전쟁을 일으키고 10만여 대의 군용기를 생산했던 국가치고는 초라한 현실이 아닐 수 없다.

일본은 우직하리만큼 군용기에 집착해 항공산업을 이끌어왔지만, 냉전 종식 후 대테러 전쟁까지 종료됨으로써 방산수요가 줄어들어 힘들어하고 있다. 경제불황이 장기화되고 동일본 대지진의 여파로 군용기 개발 및 면허생산에 예산을 무조건적으로 투입하기도 어려워졌다. 따라서 MRJ와 같은 민간여객기 개발이 일본 항공산업이 약진할 수 있는 토대가 될 것으로 보인다.

|

그럼에도 일본에는 보잉이나 에어버스 같은 대형 민항기 제작업체가 없다. 하지만 일본의 항공산업을 얕잡아 볼 수는 없다. 수십여 년 동안 꾸준히 연구개발을 하고 시스템 통합에 집중해서 쌓아온 일본의 노하우와 노와이를 무시할 수 없는 것이다. 일본은 한국의 반면교사다. 한국은 일본을 잘 연구해 실질적인 성공을 거두는 쪽으로 연구와 투자를 해나가야 한다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)