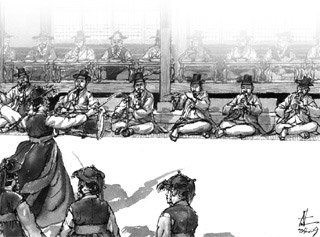

여행이 끝나갈 무렵 일행은 관서에서 절방이 가장 넓다는 용문사에서 검무를 구경하게 되었다. 박제가는 검무 공연이 인상 깊었던지 ‘검무기(劍舞記)’를 써서 여행기에 부록처럼 실었다. 이 ‘검무기’는 여행기와는 별개로 나중에 그의 문집에도 실렸다.

‘검무기’의 끝에는 용문사에서 벌어진 검무를 총평하는 내용이 담겨 있다. 그는 여기서 “이번에 내가 본 것은 검무의 극치는 아니다. 그러므로 검무의 기이한 변화를 자세하게 얻어 보지는 못했다”고 하여 이미 검무의 극치를 이룬 무용을 본 것처럼 말했다. 그가 운심을 언급한 것은 바로 이 대목에서다. ‘검무기’의 마지막에 추가로 “근세의 검무를 추는 기생으로 밀양(密陽)의 운심(雲心)을 일컬으니 내가 본 기생은 그의 제자이다”라는 주석을 덧붙인 것이다.

박제가는 다른 장소도 아닌 묘향산 절방에서 검무를 구경하는 흔치 않은 체험을 했다. 그런데 절방에서 검무를 춘 기생이 바로 밀양 출신 기생 운심의 제자이며, 그 운심이 근세에 가장 유명한 검무 무용가라고 밝힌 것이다. 그의 이 추록(追錄)을 볼 때, 운심은 당시 일반에 널리 알려져 있던 인물임을 쉽게 알 수 있다.

‘마음 심’자에 담긴 의미

한번 운심에 주목하게 되자, 그에 관한 또 다른 기록은 어렵지 않게 찾아낼 수 있었다. 정조 연간의 저명한 문인이요 학자인 성대중(成大中)은 ‘청성잡기(靑城雜記)’란 필기(筆記)를 저작했는데 그 가운데 운심에 얽힌 에피소드를 소개하며 다음과 같이 밝힌다.

“운심은 (경상도) 밀양 기생이다. 서울로 뽑혀 왔는데 검무가 온 세상에 이름이 있었다.” 두말할 나위 없이 박제가가 언급한 운심과 동일인이다.

조선시대에는 전국 각지에서 가무와 온갖 잡희(雜戱)에 재능을 보유한 기생을 뽑아 서울로 올려보내는 제도가 있었다. 여기에 뽑힌 기생을 선상기(選上妓)라 불렀는데 그들을 서울로 불러들이는 것은 각종 공연에 충당할 예능인을 충당하기 위해서였다. 공연 가운데 대표적인 것으로는 중국에서 온 사신을 위문하기 위한 공연을 꼽을 수 있다. 전국 각지에는 그 지역 특유의 전통 기예가 있었다. 거기에서 배출된 기능인은 그 실력을 인정받으면 서울로 진출하는 기회를 잡을 수 있었다. 밀양의 기생 운심도 검무에 뛰어난 재능을 보였기에 불려왔을 것이다.

그런데 이들 선상기 가운데는 한번 서울에 올라온 다음 지방으로 돌아가지 않고 한양에 그대로 정착하는 경우가 적지 않았다. 한양은 그때도 지금처럼 자신의 재능을 마음껏 발휘할 수 있는 공간이었기 때문이다. 운심도 그들과 마찬가지로 한양에 머무르게 되는데, 보통 기생과는 달리 장안에 이름이 자자한 기생이 되었다.

그녀에 대해 기록해놓은 단편적인 자료를 살펴보면, 운심은 한창때 장안에서 이름난 기생으로 활약하면서 후배를 여럿 키웠고 또 명사의 소실(小室) 자리에 있다가 만년에는 전국을 여행하면서 삶을 마쳤다. 서울에서 잘나가는 기생이었지만 출신지가 꼬리표처럼 따라다녀 사람들은 그녀를 밀양 기생이라 불렀다.

운심이 경상도 출신 기생임은 그 이름에서도 확연히 드러난다. 당시 경상도에서는 여자 이름에 ‘마음 심(心)’자를 흔히 사용했던 까닭이다. 서울 사람들에게 매우 이상하게 보였을 법한 이 현상에 대해 정조 때의 소품가(小品家) 이옥(李鈺)이 기록을 남기고 있다.

이옥은 1799년 경상도 김해 지역을 찾아가는 길에 성주와 김해 등지에서 특이한 현상을 경험한다. 여자 이름 끝에 모두 ‘마음 심’자를 쓴다는 공통점을 발견한 것이다. 성주(星州)의 한 주막에서 만난 여자의 이름이 대심(大心)이어서 이상하게 여겼던 그는, 김해에 도착한 뒤에도 길거리에서 여자한테 계심(桂心), 화심(花心), 녹심(綠心), 채심(彩心), 분심(粉心), 금심(琴心), 옥심(玉心), 향심(香心), 이심(二心), 고읍심(古邑心)이라고 부르는 소리를 여러 차례 들었다. 고을 여자들의 이름이 상당수가 ‘심’자로 끝나 영남의 여자들은 모두 ‘심’으로 이름을 짓는 것을 알게 되었다는 설명이다.

이옥이 말한 현상이 당시 경상도 전역에 널리 퍼져 있었던 것이라고 확대해석할 수 있는지는 모르겠지만 우연하게도 밀양 출신의 기생 운심의 이름도 이옥이 포착한 현상에 정확하게 맞아떨어진다. 그러니 운심이라는 이름에서 기생의 느낌과 함께 경상도 여성이라는 추측을 끌어내는 것은 그리 큰 무리가 아닐 것이다.

운심이 18세기 전기에 살았던 윤순(尹淳)의 소실이었다는 사실을 감안하면 그녀의 전성기는 18세기 전기였다고 추정할 수 있다. 운심의 특장은 양손에 칼을 들고 추는 칼춤이었다. 여러 기록으로 미루어 18세기와 19세기에는 각종 공연에서 검무가 널리 추어진 것으로 보이는데, 운심은 당시 널리 유행하던 춤의 최고봉에 올랐던 것이라 하겠다.

그렇다면 운심의 특기인 검무는 언제부터 유행하게 되었을까. 언뜻 아주 오래 전부터일 것으로 생각되지만 사실은 그렇지 않다. 물론 고구려 때부터 다양한 검무가 있었음은 벽화를 통해 알 수 있다. 신라 때 검무의 일종인 황창무(黃昌舞)가 조선시대까지 계승되어 주로 경주지역에 연행(演行)되기도 했다. 그러나 이 검무는 남성의 춤이었다.

검무는 무예의 일종으로 추어지기도 했다. 검객(劍客)이 무예를 연마하는 과정에서 추는 검무가 그것이다. 유본학(柳本學)과 심능숙(沈能淑)이 쓴 검객 전기에 등장하는 인물들이 이러한 검무에 능했다. 유본학의 ‘김광택전(金光澤傳)’에 따르면, 운심과 비슷한 시기의 검객으로 검선(劍仙)으로 불린 김체건(金體健)은 아버지 김광택과 김신선(金神仙)으로부터 신선술과 검술을 배워 타의 추종을 불허하는 검술을 지니고 있었다. 특히 칼춤에 빼어난 재주를 보인 그는 검무 솜씨가 가히 입신의 경지에 들어 땅 가득히 꽃잎이 흩어지는 형세를 취할 줄 알았고 몸을 숨겨 보이지 않게도 했다고 전해진다. ‘김광택전’은 당시에 그의 명성이 대단했던 것으로 전하고 있다.

김체건의 후계자로 비견되는 이가 19세기 사람인 탁문한(卓文漢)이다. 어릴 적부터 검무에 능통했던 탁문한은 회오리바람에 꽃잎이 흩어지는 형세를 취할 줄 알았는데 세상에서는 김광택이 죽은 지 100년 만에 탁문한이 그 신비한 기술을 터득했다고 했다. 심능숙의 ‘탁문한기실’을 보면 탁문한이 자신의 검 솜씨를 얼마나 자부했는지 알 수 있다. 그는 산대도감극 연희가 펼쳐지는 곳마다 찾아가서 다른 사람의 검무를 구경하다가, 검무를 추는 사람의 솜씨가 졸렬하다고 생각하면 그 자리에서 벌떡 일어나 검을 빼앗아 자신이 기세등등하게 춤을 췄다는 것이다.

18세기 공연예술의 절정

그러나 이러한 검무는 운심이 춘 검무와 직접적인 연관성은 없다고 해야 할 것이다. 운심이 춘 검무는 검객들의 검무와는 달리 공연을 위한 것이었다. 이 검무는 18세기에 들어서 갑자기 유행했고, 19세기 춤의 하나로 자리매김했다. 이후 근대까지 유행하며 현재에 이른다. 공연을 위한 검무의 형식도 네 명이 추는 검무, 두 명이 추는 검무 등으로 다양했으며 항장무(項莊舞)와 같이 연극의 형식을 띤 검무도 있다. 검무를 지칭하는 이름도 다양해서 검기무(劍器舞)라는 말로 불리기도 했다.

이 가운데 어느 형식이 검무의 대종을 이뤘는지는 분명하지 않다. 검무를 추는 방법과 과정 및 소품에 대해서는 19세기 후기의 학자 정현석(鄭顯奭)의 저술 ‘교방가요(敎坊歌謠)’에 간단하게나마 밝혀져 있다. 네 명의 기생이 추는 검무형식인데 그 내용은 이러하다.

[네 명의 기생이 나란히 절하고 일어서면 음악이 연주된다. 두 번째 북이 울리면 한 손을 들어올리고, 다섯 번째 북이 울리면 양손을 들거나 아니면 한 손은 들고 한 손은 내린다. 쌍쌍이 마주하여 춤을 추고 쌍쌍이 마주앉아 칼을 희롱할 때에는 먼저 칼 하나를 줍고 다음에 칼 하나를 주워서 춤을 추다가 곧 일어나서 춤을 춘다. 나아가고 물러나기를 정해진 숫자대로 하며, 서로 뒤쫓다가 서로 칼을 치다가 마지막에는 연풍대(宴豊臺) - 즉 칼을 휘두르고 몸을 돌리면서 원을 그려나가는 동작이다. 일명 연풍대(軟風隊)라고도 한다 - 장면을 한다. 칼을 겨드랑이에 끼고 한 번 돌고, 칼 하나를 휘두르고 한 번 돌며, 쌍칼을 휘두르고 한 번 돌고, 칼을 찌르고 한 번 돈다. - 한 명의 기생이 춤을 출 때 나머지 세 명의 기생은 쉰다. - 검을 던지고 절하고 나온다.]

이 시기에 오면 검무는 이렇듯 틀이 갖춰진다. 이런 형식은 과연 언제 누구에 의해 정착되었을까.

18세기 회화나 문헌에 등장하는 검무의 대종은 두 명의 기생이 추는 쌍검대무(雙劍對舞)다. 이 형식은 18세기 들어와 비로소 유행한 것으로 이전에는 존재가 알려지지 않았다.

쌍검대무에 대한 첫 기록은 김창업(金昌業)의 ‘노가재연행일기(老稼齋燕行日記)’에 나온다. 1713년 3월18일 연경(지금의 북경)에서 돌아온 사절단 일행이 평안도 정주(定州)에 유숙하게 되는데 이때 김창업은 16세의 가학(駕鶴)이란 기생과 13세의 초옥(楚玉)이란 두 기생이 추는 검무를 구경한다. 동기(童妓) 둘이 쌍검대무 형태로 검무를 춘 것이다. 초옥이 추는 춤을 높이 평가한 김창업은 이렇게 증언하고 있다.

1713년의 기록이니 검무의 유행 시기를 아무리 일찍 잡는다고 해도 17세기 중반까지 소급하기는 어렵다. 빨라야 17세기 말엽에 시작해서 18세기 초반에 검무가 전국적으로 유행했다고 보는 것이 타당할 것이다.

김홍도가 그린 것으로 추정되는 국립박물관 소장 ‘평양감사향연도’ 가운데 한 폭인 ‘부벽루연회도’에도 양 손에 칼을 든 두 명의 기생이 검무를 추는 장면이 또렷하고, 19세기에 그려진 것으로 추정되는 고려대박물관 소장 ‘신관도임연회도’에도 검무를 추는 장면이 화폭의 정중앙에 배치돼 있다.

18~19세기의 연회장면을 묘사한 그림에 이렇듯 검무가 등장하는 것은 당시 검무가 공연에서 차지하는 위상을 여실히 입증하는 대목이다. 유행하기 시작한 지 채 백년도 되지 않은 검무가 공연의 중심에 서게 되었다 해도 과언이 아닌 것이다.

검무는 짧은 시기에 일약 공연의 중심이 되었고 그만큼 큰 인기도 얻었다. 정조 시대의 시인인 이기원(李箕元)은 경상감영에서 겨우 여덟 살 난 동기(童妓) 도혜(桃兮)와 쾌옥(?玉)이 추는 검무를 구경하고는 장시를 남겼다. 제 키와 맞먹는 칼을 들고 추는 쌍검대무였다.

같은 시대의 시인인 유득공(柳得恭)도 ‘검무부(劍舞賦)’를 지었다. 그는 26세 때인 1773년부터 74년까지 충청감영이 있는 공주 지역에 머물렀는데 이 때 검무를 보고 이 작품을 썼다. 두 명의 기생이 추는 검무였다. 정조 때의 호남아 심용(沈鏞)이 평양감사가 되어 대동강에서 향연을 베풀 때도 여러 척의 배에서 모두 검무를 추었다고 한다.

검무의 비약적인 발전과 유행에서 운심은 어떤 역할을 했을까. 남겨진 자료만으론 검무의 발전사에 있어 그녀의 위상을 정확히 점칠 수는 없다. 그러나 관서 땅의 검무를 추는 기생 가운데 운심의 제자가 많다고 한 성대중과 박제가의 기록으로 미루어 운심이 상당 정도 기여했으리라 추측할 수 있다.

“춤이 끝나니 좌석이 텅 빈 듯 고요”

운심의 검무가 구체적으로 위에서 본 형식과 어떠한 차별성을 갖는지는 확인하기 어렵다. 구체적인 춤사위가 전해지지 않기 때문이다. 다만 대강 짐작할 수 있는 자료는 남아 있다. 앞서 말했듯 박제가가 묘향산에서 본 검무는 바로 운심의 제자가 공연한 것이었다. 제자의 춤을 통해 그 스승인 운심의 검무를 짐작해보자. 박제가가 쓴 ‘검무기(劍舞記)’에 그 춤에 관해 상세하게 기록되어 있으므로 다소 길지만 전문을 인용한다. 18세기 검무에 관한 기록으로 이보다 생생하고 중요한 것은 찾아보기 어려울 것이다.

[기생 둘이 검무를 춘다. 융복(戎服·옛날 군복의 한 가지) 입고, 전립(氈笠·죄인을 다루던 병졸이 쓰던 갓) 쓰고, 잠깐 절하고서 빙 돌아 마주 선 채 천천히 일어난다. 귀밑머리 쓸어 올리고 옷깃을 여민다.

버선발 가만히 들어 치마를 툭 차더니 소매를 치켜든다. 검은 앞에 놓였건만 알은 체도 하지 않고 멋지게 회전하며 손끝만 쳐다본다.

방 모퉁이에서 풍악이 시작되어 북은 둥둥, 저는 시원스럽다. 그제야 기생 둘이 나란히 앞에 나와 앞서거니 뒤서거니 한참을 논다. 소매를 활짝 펴고 모이더니 어깨를 스치고서 떨어진다. 그러더니 살풋이 앉아서는 앞에 놓인 검을 쳐다본다. 집을 듯 집지 않고 아끼는 물건을 조심스레 다루듯, 가까이 가려다가 문득 물러나고, 손을 대려다가 주춤 놀란다. 물건을 줍는 듯, 버리는 듯, 검의 광채를 잡으려고 얼른 그 곁에서 낚아채기도 하였다. 소매로는 휩쓸어 가려는지, 입으로는 물려는지, 겨드랑이를 깔고 눕다가 등으로 일어나고, 앞으로 기우뚱 뒤로 기우뚱거린다.

그러니 옷과 띠, 머리카락까지 휘날린다. 문득 멈칫하여 열 손가락 맥이 빠진 듯, 쓰러질 듯 다시 일어난다. 춤이 막 빨라져서 손은 칼끝을 흔드는가 하였더니 훌쩍 일어날 때 검은 간 데 없다. 머리를 치켜들고 던진 쌍검이 서리처럼 떨어지는데 느리지도 빠르지도 않게 공중에서 앗아간다. 칼날로 팔뚝을 재다가 헌거롭게 물러선다.

홀연 서로 공격하여 사납게 찌르는 듯, 검이 몸에서 겨우 한치 떨어졌다. 칠 듯하다 아니 치고 서로 사양하는 듯, 찌르려다 아니 찌르니 차마 하지 못하는 듯. 당기고는 다시 피지 못하고 묶은 뒤엔 좀처럼 풀지 못한다. 싸울 적에는 네 자루요, 갈리니 두 자루다. 검의 기운이 벽에 어른거리니 파도를 희롱하는 물고기의 형상이다.

문득 갈라져 하나는 동에, 하나는 서에 선다. 서쪽 기생은 검을 땅에 꽂고 팔을 늘어뜨리고 섰는데 동쪽 기생이 달려든다. 그로 인해 검은 날개가 달린 듯 달려나가 서쪽 기생의 옷을 푹 찌르고, 고개를 쳐들고 뺨을 벗겨내기도 한다. 서쪽 기생은 까딱 않고 선 채 얼굴빛도 바꾸지 않으니 옛날 영인(텽人)의 몸가짐 같다(영인은 중국 전국시대 고사에 등장하는 초(楚)나라 서울 사람이다. 코끝에 회반죽을 파리 날개만큼 바르고 서서 장석(匠石)이라는 목수로 하여금 대자귀로 깎아내게 했는데 회반죽만 살짝 벗겨내고 코는 조금도 다치지 않았다고 한다. 영인도 장석의 기술을 믿기에 까딱 않고 서 있었다는 것이다 - 역자 주). 달려온 기생은 훌쩍 날뛰며 용맹을 뽐내고 무예를 자랑하다가 돌아간다. 서 있던 기생이 그를 쫓아 보복한다. 처음에는 히죽히죽 말이 웃듯 부르르 떨더니 문득 성난 멧돼지처럼 고개를 숙이고 곧바로 달려든다. 질풍폭우를 무릅쓰고 내달리는 용사와도 같다.

그러나 정작 곁에 가서는 싸우려다 싸우지도 못하고, 그만두자 해도 그만두지도 않는다. 두 어깨가 슬쩍 부딪치더니 각자가 불의에 서로 발꿈치를 물고 돌아가는 모양이 마치 지도리를 박은 물체가 도는 듯하다. 어느새 동쪽에 있던 기생은 서쪽으로, 서쪽에 있던 기생은 동쪽으로 위치를 바꾼다. 일시에 함께 몸을 돌려 이마를 맞부딪고 위에서는 넘실넘실 춤추고 아래에서는 씩씩거리고 있다.

싸움 때문에 검광이 현란하여 낯이 보이지 않는다. 혹은 자기 몸을 가리켜서 솜씨를 뽐내기도 하고, 혹은 부질없이 허공을 안으면서 온갖 태도를 다 한다. 사뿐사뿐 걷다가 날름 뛰어 땅을 밟지도 않는 듯하고, 걸음을 늘였다 줄였다 하여 미진한 기운을 뽐낸다.

무릇 치는 동작, 던지는 동작, 나아가는 동작, 물러나는 동작, 위치를 바꾸어 서는 동작, 스치는 동작, 떨어지는 동작, 빠른 동작, 느린 동작이 다 음악의 장단에 합치됨으로써 멋을 자아내었다.

이윽고 쟁그렁 소리가 나더니 검을 던지고 넙죽 절한다. 춤이 다 끝난 것이다. 좌석이 텅 빈 것같이 고요하여 말이 없다. 음악이 그치려는지 여음이 가늘게 흔들려 소리를 끌었다.

검무를 시작할 때 절을 하고는 왼손을 가슴에 대고 오른손으로 전립을 잡는다. 더디게 일어나는 자태가 몸을 이기지 못할 것 같으니 이것이 시조리(始條理)이다. 귀밑머리가 흐트러지고 옷자락이 어수선하게 나풀거리며 순간 몸을 뒤집으며 훌쩍 검을 던지는 것이 종조리(終條理)이다.]

시작부터 끝까지 검무의 전과정을 개괄하고 춤 동작과 자세, 분위기를 대단히 구체적으로 묘사하여 현장감을 생생하게 전하고 있다. 남성이 아닌 젊은 여성이 군복을 입고, 군모를 쓰고서 양손에 칼을 들고 추는 춤은 그 이상한 부조화 때문에라도 호기심을 자아낸다.

박제가의 기록에서도 짐작할 수 있듯 검무의 특징은 다이내믹한 동작에 있다. 특히 운심의 검무는 박진감이 넘쳤던 것 같다. 전통적으로 여성이 추는 춤 가운데 검무보다 동작이 크고 활발한 춤이 있었을까. 정적인 동작 위주로 짜여진 춤사위 사이에서 이렇듯 역동적인 검무가 등장했을 때의 충격을 생각해보면 이 춤이 불과 몇 십 년 사이에 전국적으로 가장 인기 있는 춤이 된 이유를 어렵지 않게 짐작할 수 있다. 유례가 없는 역동성은 세상의 시선을 끌기에 충분했을 것이다. 박진감 넘치는 역동성에 비례해 춤이 끝난 뒤의 정적은 더욱 두드러졌을 것이고, 때문에 박제가도 “좌석이 텅 빈 것같이 고요하여 말이 없다”고 묘사했을 것이다.

하지만 운심은 무대에 올라서도 곧바로 춤을 추지 않고 일부러 질질 끌었다고 한다. 숨죽여 기다리던 관객이 조바심칠 때 비로소 빠른 춤사위를 펼쳐나갔다는 것이다. 그런 행동을 두고 “세상에서 이른바 운심의 태도라는 것이 이런 것”이라고 증언한 사람이 있다. 이를 보면 운심은 관중의 심리까지 요리할 줄 알았던 무용가라고 말할 수 있겠다. 이 이야기는 ‘동야휘집(東野彙輯)’에 실린 ‘운심의 집에서 광문이 춤을 구경하다(雲妓家廣文觀舞)’에 나온다.

연암의 눈에 비친 운심

밀양 기생 운심은 서울에 올라온 뒤 일약 장안의 제일가는 기생으로 명성을 떨쳤다. 도도하고 춤 잘 추는 기생으로 한 시대에 명성이 자자했고, 그 명성이 19세기까지 전해질 정도였다. 운심이 서울에서 이름을 얻어 뭇 사내들의 환심을 산 광경은 우연히 연암(燕巖) 박지원(朴趾源)의 글에도 등장한다.

연암은 젊은 시절 당대의 유명한 거지왕초 광문(廣文)을 묘사한 소설 ‘광문자전(廣文者傳)’을 쓴 일이 있는데, 이 유명한 전기의 마지막 대목에 광문이 한양 명기 운심의 집에서 검무를 구경하는 장면이 나온다. 당대 최고 협객의 이야기에 운심이 등장하는 이유는 무엇일까. 연암의 전기를 읽어보자.

[한양의 명기는 자태가 우아하고 용모가 아리땁다고 할지라도 광문이 성가(聲價)를 올려주지 않으면 한 푼어치 값도 나가지 않았다. 우림아(羽林兒·대궐의 경비와 임금의 의장(儀仗)을 맡은 근위병)와 각 궁전의 별감(別監)들과 부마도위궁(駙馬都尉宮·임금의 사위가 사는 저택)의 겸종(탙從·청지기)들이 뒷짐을 지고 운심의 집을 찾았다. 운심이 이름난 기생이었기 때문이다. 마루 위에 술상을 차리고 가야금이 연주되자 운심에게 춤을 추라고 요구했다. 그러나 운심은 일부러 지체하면서 좀체로 춤추려 하지 않았다.

그날 밤 광문이 운심의 집을 들렀는데 대청 아래서 서성대다가 마침내 그 술자리에 올라서서는 제멋대로 상좌에 앉았다. 광문은 비록 해진 옷을 걸쳤으나 행동거지는 상전이 없는 듯 태연자약하였다. 눈자위는 짓무르고 눈곱이 낀 눈으로 짐짓 술에 취한 척 트림을 했다. 염소 털 같은 머릴 뒤꼭지에 올려 붙인 꼴이었다.

좌중이 모두 입을 떡 벌리고 놀라며 광문에게 눈을 꿈적여대다가 이제는 구타하려 했다. 그러자 광문은 더 앞으로 당겨 앉더니 무릎에 손바닥을 두드려 장단을 맞추고 콧노래를 흥얼거렸다. 그러자 운심이 바로 자리에서 일어나 옷을 갈아입고 광문을 위해 검무를 추었다. 좌중의 모든 사람이 한껏 즐기고 게다가 친구가 되어 헤어졌다.]

이 글에 나오는 우림아(羽林兒), 각전(各殿) 별감(別監), 부마도위궁(駙馬都尉宮)의 겸종(탙從)들은 당시 서울 장안 기생의 후원자로 군림하던 계층이다. 그런 그들이 운심의 집에 가서 춤을 추라고 했으나 운심은 도도하게 거부했다. 그들이 운심의 집으로 몰려간 것은 연암이 밝힌 것처럼 보통 기생이 아니라 명성이 자자한 기생이었기 때문이었다.

권세있는 자보다는 협객에 끌리니

자신의 춤을 보려 집으로 몰려온 무리가 쟁쟁한 사람들임에도 그녀는 한참 동안이나 뜸을 들이며 춤을 추지 않았다. 그 때 등장한 불청객이 바로 광문이었다. 광문은 일종의 거지이자 협객(俠客)으로 당시 의리 있는 사람으로 장안에 명성이 자자했다. 장안에 힘깨나 쓰는 자들이 있건 말건 상관없이 광문이 제 무릎에 장단을 맞추자 운심이 비로소 일어나 검무를 췄다. 연암은 기생 부류에서 광문이 누렸을 인기와 권위를 말하려고 쓴 이야기겠지만, 역으로 당시의 협객, 논다고 폼을 재는 풍류남아들이 운심에게로 몰려온 정황을 전해준다고 할 수 있다.

연암은 검무가 끝나자 좌중 모두가 마음껏 즐기고 서로 친구가 되었다고 썼다. 연암은 그것이 광문의 힘이라고 생각했지만 실은 운심의 검무가 좌중을 압도하는 강렬한 파토스를 발산한 것으로 보는 것이 옳을 듯하다.

운심은 돈을 긁어 모으기에 정신이 없는 속물 기생도 아니었고, 권력자만 추종하는 천박한 기생도 아니었다. 오히려 도도하면서도 협객의 정신을 지닌 협기(俠妓)로 보인다. 힘깨나 쓰는 자들의 요구에는 춤을 추지 않다가, 온갖 추태를 보이지만 인간미와 협기를 보인 광문의 손장단에 일어나 시원스레 검무를 추었으니 말이다.

연암이 쓴 광문에 관한 이야기는 나중에 약간 내용이 바뀌어 19세기의 유명한 야담집 ‘동야휘집’에 전재된다. 그런데 야담집에서는 제목이 ‘운심의 집에서 광문이 춤을 구경하다(雲妓家廣文觀舞)’라고 바뀌어 있다. 왜 그렇게 된 것일까. 운심의 집에서 광문이 검무를 구경했다는 삽화의 흥미로움이 요인의 하나이겠지만, 상당한 시일이 지난 뒤에도 운심의 명성이 여전했음을 의미하는 것은 아닐까.

당대의 서예가와 사랑을 나누다

광문이나 무인 풍류객들과 어울리는 장면만을 보면 운심이 운치 없는 기생으로 여겨질 수도 있다. 그러나 운심은 한 분야에서 최고라는 이름을 얻은 인물다운 모습을 보여준다. 성대중의 ‘청성잡기(靑城雜記)’에는 운심과 관련된 일화가 또 한 가지 실려 있는데, 운심이 백하(白下) 윤순(尹淳, 1680~1741)의 사랑을 받았다는 것이다. 백하라면 조선후기의 서예가 중에서도 최고로 손꼽히는 사람이다. 그런 그가 운심을 사랑했다는 것이다. 최고 검무가와 최고 서예가의 사랑, 무엇인가 묘한 어울림이 느껴진다.

물론 당시의 상황에서 소론 명문가 출신이요, 진사시 장원급제자며, 서예가로 최고의 명망을 누리던 백하의 당당한 위상에는 제 아무리 검무의 달인이라 해도 비교가 되지 않는다. 엄격한 신분상의 상하질서가 존재하기 때문이다. 그럼에도 윤순과 운심에게선 극치에 달한 최고 수준의 예술가들이 공유하는 어떤 동질성이 감지된다. 성대중이 쓴 글을 보자.

[백하(白下) 윤순(尹淳)이 운심을 사랑하였다. 백하는 본래 글씨를 잘 썼는데 희롱 삼아 운심에게 “네 검무가 능히 나로 하여금 초서(草書)의 비결을 깨닫게 할 수 있겠느냐?”라고 말했다. 운심 역시 평소 백하의 글씨를 사모하여 그것을 얻어 보물로 지니고 싶었다. 백하는 글씨를 써주기로 약속했으나 미처 써주지 못했다.

일찍이 가을비 내릴 때 홀로 앉아 있는데 낙엽이 뜰에 가득했다. 운심이 홀연히 술상을 받쳐들고 와서 권주가를 불러 백하에게 술을 권했다. 백하는 흔연히 술을 마시고 조금 취하자 자주 붓과 벼루를 쳐다보았다. 그때 운심은 갑자기 비단 치마를 벗어 백하 앞에 깔고서는 “상공께서는 지난날의 약조를 잊지 않으셨지요?”라고 했다. 백하는 바로 붓을 휘둘러 ‘귀거래사(歸去來辭)’를 썼다. 백하 스스로도 득의작(得意作)이라고 생각할 글씨였다. 백하는 운심에게 비밀스럽게 보관하고 절대 내놓지 말라고 경계를 했다.

그런데 백하가 술에 취해 우연히 그 사실을 풍원(豊原) 조현명(趙顯命)에게 발설했다. 조현명이 운심을 불러 사실을 물었고 운심은 감히 숨길 수 없어 마침내 그 서첩은 조현명의 차지가 되었다. 운심은 종신토록 그것을 한스럽게 여겼다.]

희롱삼아 한 말이라는 단서가 달려 있지만 백하는 운심의 검무가 초서의 비결을 깨닫게 한다고 말했다. 물론 당나라 때의 유명한 무용가 공손대낭(公孫大娘)의 춤을 보고 초성(草聖)으로 불리는 장욱(張旭)이 초서의 새로운 경지를 얻었다는 고사를 연상하며 한 말이다. 운심의 검무가 백하의 초서 쓰기에 어떤 영감을 줄 수도 있다는 말이다. 사실 검무의 역동적 춤사위를 생각한다면 초서와의 관련성이 없지도 않을 듯하다.

윤순은 운심의 검무를 보고 초서의 격을 높이려 하고 운심은 윤순으로부터 글씨를 받으려고 했다. 운심은 윤순이 글씨를 쓰고 싶은 욕구가 가장 강렬할 때를 포착해 분위기를 돋운 다음 비단치마를 벗어 그 위에 도연명(陶淵明)의 ‘귀거래사(歸去來辭)’를 쓰게 하였다. 글씨를 쓴 본인조차 득의작이라고 자평(自評)할 작품이었지만 우연한 실수로 당대의 명사 조현명에게 주지 않을 수 없게 되었다.

예술작품을 두고 벌어지는 이러한 이야기는 모두가 풍류운사(風流韻事)를 벗어나지 않는다. 모든 것을 금전과 권력으로 따지기 좋아하는 속물근성과는 거리가 먼 일이다. 운심은 예술을 이해하는 기생이었다. 운심보다 조금 뒷사람인 기생 단섬의 일화도 그와 비슷한 사연을 담고 있다.

회양(淮陽) 출신의 내의원(內醫院) 의녀(醫女) 단섬(丹蟾)은 가무를 잘하고, 글자를 이해할 줄 알았으며, 또 서화를 사랑하는 기생이었다. 당시의 저명한 화가 이명기(李命基)가 그녀를 위해 작은 초상화를 그려주었다. 그러자 단섬은 유명한 화가요 시인인 강세황에게 사람을 보내 특별히 그림에 부칠 찬(贊)을 부탁했다. 부탁을 받은 강세황은 그 기생을 특이하게 여겨 찬을 지어주었다. 강세황은 그 찬 가운데 “내 서화를 사랑한다고 하니 그 맑은 운치가 가상하다”고 했다.

신분의 차별, 남녀의 차이, 나이의 차이 등등이 그들 사이에 놓여 있지만, 예술이라는 차원에서는 자유로운 소통이 가능했다는 걸 보여주는 사례이다. 그런 점에서 운심이 윤순과 나눈 사랑도 이해할 수 있을 것이다.

약산동대 벼랑에서의 일화

아쉽게도 윤순이나 조현명의 문집에는 운심에 관한 기록이 나오지 않는다. 윤순의 문집이 완비되지 않은 까닭인지도 모른다. 하지만 문집을 편찬하는 자들은 운심과 같은 기생에 관한 일이 다루어진 시문을 실으려 하지 않으니 윤순이 설사 글로 남겼다 해도 문집에 실리기는 어려웠으리라.

운심은 유달리 영변 지역과 관계가 깊다. 언젠가 운심이 영변에 있는 약산동대(藥山東臺)에 올랐을 때의 일이다. 진달래꽃이 아름답기로 유명한 약산동대는 깎아지른 듯한 만길 벼랑을 내려다볼 수 있는 명승지다. 운심은 마침 술에 취해 있었다.

하늘을 우러러 탄식하며 운심은 이렇게 말하였다. “약산은 천하의 명승지요 운심은 천하의 명기(名妓)다. 인생이란 모름지기 한번 죽는 법, 이런 곳에서 죽는다면 더없는 만족이다.” 그리고는 벼랑으로 몸을 던졌다. 때마침 곁에 있던 사람이 운심을 붙잡았기에 망정이지 그렇지 않았으면 그대로 떨어져 죽었을 것이다.

비록 술에 취해서 한 말과 행동이지만 운심의 성격이 엿보이는 일화다. 그녀는 비록 늙었어도 아름다움에 도취해 생명도 버릴 수 있는 열정과 광기(狂氣)를 지녔던 것이다. 성대중은 ‘청성잡기’에서 이 이야기를 전하면서 “운심의 풍정과 성깔이 저와 같기에 한 시대에 명성을 독차지할 수 있었던 것이다”고 평했다. 즉 그가 검무로 천하의 명성을 거머쥐게 된 것은 저와 같은 풍정과 성깔이 있었기에 가능했다고 보았다.

운심에 얽힌 사연 가운데 필자가 가장 흥미롭게 여기는 것이 바로 이것이다. ‘약산이 천하의 명승지이니 나 같은 천하 명기가 여기에서 죽어야 한다’는 발언은 오만하기 짝이 없다. 그러나 그것은 검무라는 자기예술의 성취에 대한 당찬 오기가 아닐까. 다른 이들이 무어라 하든지 자기가 최고라는 자부심을 세속의 질곡과 자기통제 속에 가두어두고 있다가, 술기운과 명승지의 장관 앞에서 우연히 발설한 것이리라.

운심과 최북, 천재성의 교집합

운심이 약산동대에서 외친 말은 천재적 예술가의 상식을 벗어난 행동이다. 그런데 이상하지 않은가. 운심이 약산동대에서 술에 취해 벼랑 아래로 투신하려 한 행동이 비슷한 시기의 광인 화가 최북(崔北)의 행동과 어쩌면 그렇게도 유사한가 말이다. 금강산 구룡연에 오른 최북은 술에 취해 “천하의 명인 최북이는 마땅히 천하명산에서 죽어야 한다”며 투신하려 했다.

어떻게 두 사람이 약속이나 한 듯 그런 행동을 했을까. 어느 한 사람의 행동을 기록자가 착각하여 똑같이 쓴 것일까. 확인하기가 쉽지 않다. 물론 둘 사이에는 공통점이 있다. 그것은 모두가 인정하는 당대 최고의 예술가요 그들의 풍정과 성깔이 비슷했다는 점이다.

한편으로 보면 당시 예술가들에게는 빼어난 산천에 예술혼을 묻고 싶은 욕망이 있었던 것이 아닐까 싶다. 유명한 화가이며 벼루 제작자였던 석치(石痴) 정철조(鄭喆祚) 역시 금강산을 유람하고 나서 강릉에 이르렀을 때 임하상(任夏常)이 그에게 “금강산이 어떻습디까?”라고 묻자 “그곳에서 죽지 못한 것이 여한일 뿐이오”라고 답했다는 이야기가 전해오는 걸 보면 말이다.

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)