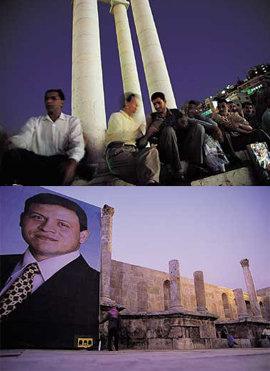

사막의 모래에 파묻혀 있던 로마시대의 도시 제라시가 모습을 드러냈다.

그러나 1967년, 3차 중동전인 6일전쟁으로 요르단은 하루아침에 풍전등화의 땅이 된다. 황금알을 낳던 요르단강 서안지역을 통째로 이스라엘에 뺏기고, 주변 아랍 형제국들로부터 ‘왕따‘를 당하고, 더욱이 수백만 팔레스타인 난민들이 이 나라에 정착하자 자연히 팔레스타인해방기구(PLO)가 나라안의 나라로 활개를 치기 시작한 것이다.

1970년 아랍 형제인 PLO와 요르단 간에 내전이 벌어지자 이스라엘은 표정관리에 바빴다. 1970년대 초 PLO를 겨우 제압한, 곡예외교의 귀제 후세인 요르단 국왕은 4차 중동전을 계기로 아랍측 전열에 가담함으로써 아랍세계의 고아신세를 겨우 면했다. 요르단은 미국과 아랍 형제국 사이를 오락가락하지 않으면 안되는 숙명을 지난 나라다.

그런가 하면 요르단은 억세게 운이 없는 나라다. 우리 남한한만한 땅덩어리에 모래사막뿐이다. 옆나라인 사우디아라비아와 이라크에서는 같은 모래벌판인데도 ‘검은 황금‘이 솟구쳐 오르는데 요르단만은 예외다.

석유가 안 나면 물이라도 풍족해야 할텐데 먹을 물조차 모자라 시리아로부터 인공수로를 통하여 물을 공급받는다. 시리아가 요르단의 목줄을 쥐고 있는 것이다. 또 물만 먹고는 살 수가 없어 아랍의 눈치를 보며 미국의 비위를 맞춰야 한다.

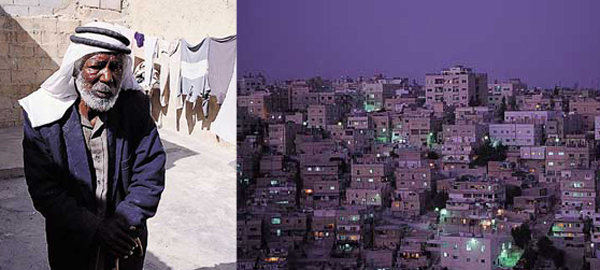

팔레스타인 난민인 노인은 고향으로 돌아갈 날만 기다린다(왼쪽). 요르단의 수도 암만에 어둠이 깔린다.

세계의 골칫거리인 팔레스타인 난민들을 수용해 주는 대가로 요르단은 유엔과 아랍으로부터 많은 도움을 받는다. 재작년에 타계한 후세인 왕의 뒤를 이어 왕위에 오른 압둘라 왕도 역시 선친의 노선을 답습하고 있다.

요르단이 서방세계에 웃음을 보내고, 또한 이스라엘로 오가는 국경의 문을 여는 또 다른 이유는 관광이다. 예루살렘에 성지순례를 온 기독교인들을 요르단으로 끌어들여 마음놓고 여행할 수 있는 분위기를 만들어줘야 하기 때문이다.

황금알을 낳는 거위 예루살렘은 이스라엘에 뺏겼지만 요르단엔 그에 못지않은 깜짝 놀랄 만한 관광자원이 수두룩하다.

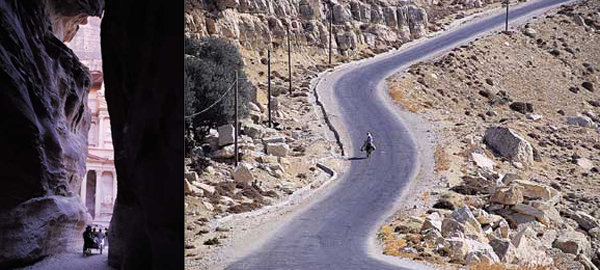

페트라의 왕 무덤. 카즈네는 기원전 나바탄인들이 암벽을 정으로 쪼아내 만들었다(왼쪽). 당나귀를 탄 요르단 노인이 길을 독차지했다.

님페움에 앉아 한숨만 쉬는 젊은이들은 모두가 탈출한 이라크 청년들이다(위). 로마시대 원형극장인 오데온 무대 위에 요르단의 새로운 왕 압둘아의 대형 초상이 걸려 있다.

요르단이 자랑하는 페트라는 영화 ‘인디애나 존스‘로 서방세계에 알려지기 시작했다. 페트라에 첫발을 디디면 너무나 엄청난 자연과 인간의 합작품에 몸이 얼어붙는다.

불과 4~5m 밖에 안되는 틈새를 두고 100여m나 되는 암벽이 마주보고 섰다. 꼬불꼬불 이어진 협곡이 2km나 이어진다. 대자연이 만든 이 경이로운 협곡에 인간들은 상상을 초월하는 작품을 만들었다. 기원전 나바탄왕국은 이 협곡을 수도로 정하고 마주본 절벽 바위를 통째로 조각해서 사원, 보물창고, 왕릉, 목욕탕 등 온갖 건물들을 만들어낸 것이다.

이 협곡에 햇살이 들면 바위는 붉은 장미색으로 변해 페트라는 ‘장미의 도시‘로 불린다.

대상들의 길목으로 번창하던 페트라는 로마의 끝없는 공격에 손을 들고 이번엔 정복자 로마의 명을 받아 이 땅에 원형극장을 조각한다. 그후 몇세기가 지나면 비잔틴제국이 이곳을 지배하며 비잔틴 건축을 꽃피운다.

페트라뿐만 아니다. 모래에 파묻혀 있다가 통째로 발굴된 로마시대의 도시 제라시, 십자군 요새 쇼박성, 사막 위의 바위꽃 와디럼….

벌린 입을 다물 수 없게 하는 자연과 유적들이 온 나라에 깔려 있다.

그러나 중동에 전운이 깃들면 가장 먼저 타격을 입는 나라가 요르단이다. 유럽의 관광객이 하루아침에 뚝 끊어지기 때문이다.

칼라아타르 라바드는 12세기에 십자군을 막기 위하여 아랍 무슬림이 세운 요새다(왼쪽). 장엄한 요르단계곡은 요르단인들이 가장 먼저 정착한 곳이다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)