통계청 가계동향조사에 따르면 고령화, 청년 취업난 및 결혼 기피 등의 이유로 전체 가구 중 청장년 가구가 차지하는 비중은 2003년에서 2012년 사이 33.4%에서 23.8%로 감소했다. 또한 부동산 등을 통해 재산을 형성한 이전 세대와 달리 청장년층은 재산 형성의 기회도 줄어들었다.

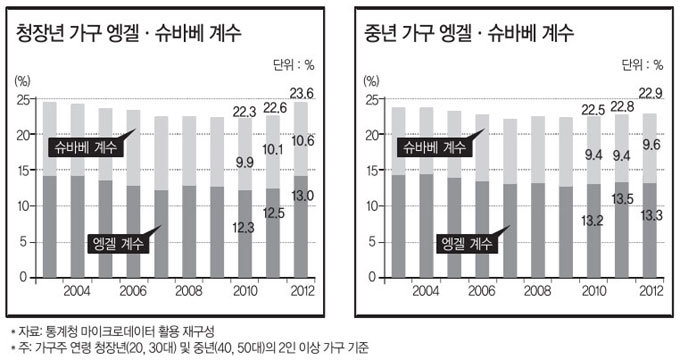

이 보고서는 청장년 가구를 가구주 연령이 20, 30대인 2인 이상의 가구로 정의하고 엥겔 계수 및 슈바베 계수의 세대 간 비교를 통해 청장년 가구 살림의 상대적인 질적 수준 변화를 살펴봤다. 엥겔 계수란 가계소비 지출 대비 식료품 및 비주류 음료 소비 지출의 비중을, 슈바베 계수는 가계소비 지출 대비 주거비 및 수도광열 소비 지출의 비중을 나타내는 지표다. 이들 수치의 상승은 기본적인 생활 관련 지출이 증가해 문화, 외식, 교육 등 삶의 질 향상을 위한 씀씀이가 감소했음을 의미한다. 통계청의 연도별 가계동향조사 마이크로데이터를 분석에 활용했으며, 2인 이상의 가구주 연령 20, 30대 가구와 40, 50대 가구의 가계 지출 변화를 추정했다.

미래 세대의 ‘위기’

금융위기 이후 청장년 가구의 엥겔 계수와 슈바베 계수는 동시에 상승했다.

한국 전체 가구의 2012년 엥겔 계수는 14.2%로 2011년에 이어 2년 연속 14% 이상을 기록했다. 이는 2005년 14.5% 이후 가장 높은 수치다. 청장년 가구의 엥겔 계수는 2010년 12.3%, 2011년 12.5%, 2012년 13.0%로 나타나 최근 한국 엥겔 계수 상승의 주요 원인으로 작용하고 있다. 2010년 이후 청장년 가구의 엥겔 계수가 확연한 상승세를 보이면서 최근 한국 전체 가구의 엥겔 계수에 영향을 미치는 양상이다.

비슷한 시기 청장년 가구의 슈바베 계수 역시 중년 가구에 비해 빠르게 상승했다. 청장년 가구의 슈바베 계수는 2008년 9.6% 이후 상승세를 지속해 2012년에는 10.6%까지 올랐다. 이에 반해 중년 가구의 2012년 엥겔 계수는 상승세가 꺾였으며, 슈바베 계수의 상승폭 역시 크지 않아 청장년 가구의 상황과 뚜렷하게 대비된다.

엥겔 및 슈바베 계수를 보완하고자 실질소득 대비 식료품비, 주거비, 주택이자 비용의 비중 변화를 비교해봤다. 역시 청장년 가구의 부담이 상대적으로 급증하는 모양새가 나타났다. 주거유지비는 세대 전반적으로 증가세에 있으나 특히 청장년 가구의 상승세가 더욱 가팔랐다. 반면 중년 가구의 가처분소득 대비 주거 및 수도광열비, 주택 관련 이자 지출 비중은 최근 증가 추세가 둔화하고 있다.

또 2000년대 중후반 이후 청장년 가구는 소득 수준에 비해 상대적으로 많은 기본 생활비를 부담해왔다. 최근 5년간(2007~2012년) 청장년 가구의 가처분소득 대비 식료품비와 주거유지비 비중은 16.6%에서 18.3%까지 상승했다. 반면 중년 가구는 2012년 상승 추세가 반전되면서 금융위기 이전 수준인 17.3%로 하락했다.

무슨 까닭에 유독 청장년 가구의 살림살이가 상대적으로 더 팍팍해지는 것일까.

우선 맞벌이 가구수가 줄고 소득이 정체했기 때문이다. 청장년 가구는 중년 가구와 달리 근로자 가구가 많고, 따라서 근로 소득에 대한 의존도가 높은 편이다. 청장년 가구 중 근로자 가구 비중은 78.6%이고 총 소득에서 근로소득이 차지하는 비중은 74.3%이지만, 중년 가구는 근로자 가구 비중 65.8%, 총 소득 대비 근로소득 비중 67.6%로 청장년 가구에 비해 낮은 수준이다(2012년 기준).

금융위기 이후 청장년 가구는 맞벌이 가구 및 취업 인원의 감소 등에 따라 근로소득을 포함한 가계 소득이 정체됐다. 전체 청장년 가구 중 맞벌이 가구 비중은 2009년 35.4%에서 2012년 32.9%로 감소했다. 가구당 취업 인원은 1.40명에서 1.35명으로 줄었다. 특히 지난해 청장년 가구의 근로소득 증가율은 1.2%, 취업인원당 가처분소득 증가율은 0.1%에 그쳐 각각 7.5%, 4.3% 증가한 중장년 가구와 확연히 대비됐다.

|

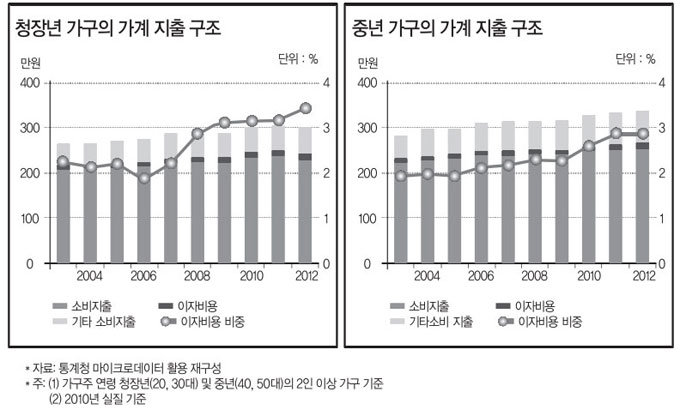

이자 비용 부담이 늘어나 그만큼 가계소비 지출이 줄어든 것도 청장년 가구의 가계 형편이 어려워진 원인이다. 2012년 청장년 가구의 이자 지출 등 비(非)소비 지출은 1.3% 증가하고, 가계소비 지출은 2.3% 감소하면서 총 가계 지출은 1.5% 감소했다. 이에 비해 중년 가구는 비소비 지출 3.6% 증가, 가계소비 지출 1.1% 증가, 총 가계 지출 1.7% 증가를 기록했다.

청장년 가구의 2012년 이자 비용은 전년 대비 6.8% 증가한 것으로 나타나 나머지 비소비 지출의 증가율 0.4%를 크게 웃돈다. 이에 따라 청장년 가구의 전체 가계 지출 대비 이자 비용의 비중은 3.4%로 중년 가구(2.9%)에 비해 부담이 큰 것으로 나타났다.

쓸 돈 없는 청장년

한편 식료품 물가의 상승세가 지속되는 것도 청장년 가계를 어렵게 하고 있다. 주지하다시피 식료품은 소득이 정체해도 소비 지출을 줄이기가 쉽지 않다. 금융위기 이후 식료품의 물가상승률은 2009년 7.6%, 2010년 6.4%, 2011년8.1%, 2012년 4.0%였다. 특히 2012년에는 청장년 가구의 주요 소비 품목 물가상승률이 전체 식료품의 평균 수준을 상회했다. 유제품 4.5%, 당류 및 과자류 4.1%, 음료 4.6% 등 청장년 가구의 소비 지출 비중이 높은 품목들의 가격이 상대적으로 급등했지만, 상대적으로 중년 가구의 소비 지출 비중이 높은 육류는 -6.2%, 어류는 2.7% 상승에 불과했다.

주거비 역시 가구의 소득 수준 및 가구원 수와 관계없이 기본적으로 지출되는 비용이라 지출 여력에 따른 조정이 어렵다. 연료비 및 관리비 등을 포함한 주택 유지관리비는 세대 간에 큰 차이 없이 상승 추세가 계속되고 있다. 2012년 실질 기준 청장년 가구의 주택 유지관리비는 2.38% 증가해 중년 가구의 증가율 2.40%와 크게 다르지 않다.

그러나 청장년 가구는 주거비에서 관리비 등이 차지하는 비중이 상대적으로 높은데, 이는 주거 면적이 좁기 때문이다. 월세 역시 세대와 관계없이 증가 추세를 보이지만, 특히 청장년 가구는 소득이 정체되어 있다는 점에서 부담이 크게 발생한다. 최근 5년(2007~2012년) 동안 월세 가구의 연평균 월세 증가율은 청장년 가구가 4.2%이며, 중년 가구는 5.3%다. 하지만 같은 기간 가처분소득의 연평균 증가율은 청장년 가구 0.6%, 중년 가구 2.0%로 청장년 가구의 부담이 상대적으로 크다는 것을 짐작할 수 있다.

청장년 가구의 이와 같은 부담은 정책적으로 덜어줘야 함이 마땅하다. 이들이 미래의 생산과 소비를 담당할 주역이기 때문에 단지 그들 세대의 문제로만 여길 수 없다. 이 보고서는 다음과 같은 4가지 정책적 고려사항을 제안한다.

첫째, 재형저축의 활성화 등을 통해 청장년 가구가 자산을 증식시킬 수 있는 기회를 제공해야 한다. 현재 청장년층은 이전 세대와 달리 근로소득 외에 재산을 형성할 수 있는 기회가 줄어들고 있는 상황이다. 따라서 재형저축 가입 대상 확대 및 소득 공제 등으로 이들 세대가 재산을 형성해 향후 주요 소비층으로 성장할 수 있는 기회를 제공할 필요가 있다.

둘째, 청년 고용에 대한 인센티브 확대를 통한 기업의 근로자 고용 확대 유도 등 청장년 가구의 근로소득 증대 방안을 모색해야 한다. 중년 근로자 가구와 이들의 근로소득 증가에 맞물려 청장년 가구는 주 소득 원인인 근로소득의 증가세가 상대적으로 위축되는 상황이다. 이에 기업의 청년 고용에 대한 세제 확대 등 청장년 근로자의 고용 유도를 통한 가구 소득 증대 방안이 요구된다고 하겠다.

공적이전 제도 적극 활용해야

셋째, 임대주택의 활성화 등으로 주거유지비를 비롯한 청장년 가구의 기본 생활비 부담을 완화해야 한다. 최근 청장년 가구 살림의 질적 악화는 소득 정체와 더불어 기본적인 생활비 부담의 가중에서 기인한다. 따라서 청장년 가구의 기본 생활비 부담을 완화하려면 임대주택 활성화 등을 통해 주택 자금 마련과 이자 비용의 부담을 축소하는 방안이 필요하다.

넷째, 보육 및 교육 지원, 사회 보험 등 공적이전 제도를 적극적으로 활용해 세대 간 양극화를 방지해야 한다. 그동안 지속적으로 문제가 제기된 소득 계층 간의 양극화 문제에 더해, 최근에는 세대 간에 소득 및 가계 자산의 양극화가 진행되는 양상이다.

|

특히 금융위기 이후 청장년 가구의 소득계층 하향 이동 추세가 나타나면서 엥겔·슈바베 계수 상승과 함께 소득 수준의 상대적 저하 현상이 나타나고 있다. 금융위기 이후 청장년 가구 가운데 소득 기준 상위 60%에 포함되는 가구 수는 지속적으로 감소했다.

최근 3년 동안(2009~2012년) 청장년 가구 중 소득 4, 5분위 가구 비중은 4.07%p 감소했으며, 소득 3분위 가구 비중은 1.14%p 감소했다. 같은 기간 중년 가구의 경우 소득 4, 5분위 가구 비중은 1.49%p 증가한 동시에 소득 3분위 가구 비중은 1.05%p 증가했다.

한편 전체 청장년 가구 가운데 소득 1, 2분위 가구가 차지하는 비중은 2009년 32.3%에서 2012년 37.5%까지 증가했다. 이에 비해 중년 가구의 소득 1, 2분위 비중은 2009년 33.6%에서 2012년 31.1%로 감소했다. 청장년 가구의 하위 소득 계층 수가 증가하면서 소득 계층의 하향 이동 및 세대 간 양극화가 진행되고 있는 것이다.

따라서 적극적인 공적이전 제도를 통해 다양한 형태로 발생하는 양극화 문제에 대처해야 할 시점이다.

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)