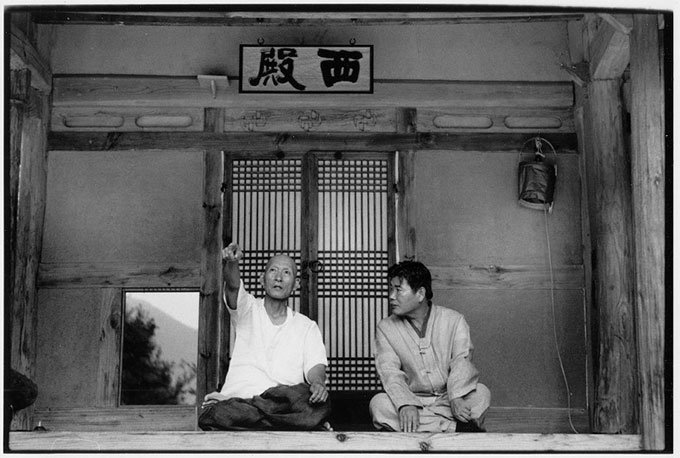

1990년 여름 전남 순천시 송광사 불인담에서 대화하는 법정스님(왼쪽)과 정찬주 씨.

한여름을 관통하고 있는 요즘 나만의 인사법을 소개하고 싶다. 숨쉬기조차 힘든 무더위 속에서도 여유를 가져보자는 단순한 바람에서다. 나만의 인사는 전화로 직접 안부를 묻지 않고 휴대전화로 문자를 보낸다. 목소리는 사람을 감성으로 이해시키지만 문자는 이성으로 성찰케 하는 데 효과적이다.

“더위 안에 있습니까? 더위 밖에 있습니까?”

성격이나 직업에 따라 대답은 천차만별이다. 곡성 관음사 주지인 대요 스님부터 소개하자면 이렇다. 나의 질문에 스님은 곧 답을 보내왔다. 답이 아니라 질문이다.

“더위가 뭐지요?”

“쏟아지는 잠.”

“아! 그렇구나.”

나는 더위를 기상학적인 단어로 말한 게 아니라 집중이나 몰입 혹은 삼매로 말한 것이고, 내가 완벽하고 순수한 삼매를 ‘쏟아지는 잠’으로 표현하자 스님은 금세 알아채고 맞장구를 치고 있는바 나로서는 스님에게 청향(淸香)의 차 한 잔을 권하지 않을 수 없는 것이다.

“찻잔 속에 풍덩 빠져보자고요.”

“시원합니다.”

“그러실 줄 알았습니다. 제 말을 훔쳐갔습니다. 이제 돌려주세요.”

“개울가 물소리가 사람을 웃기네.”

“사람이 개울가 물소리를 울리네.”

곡성 관음사나 내 산방 앞에는 맑은 개울물이 흐른다. 눈앞의 실재를 얘기하지 않으면 공허한 메아리가 되기 십상이다.

“한 점 맑은 바람 시원한 자리를 전합니다.”

“맑은 바람이 한자리 차지함을 탓하지 않으리.”

이와 같은 선문답을 하고 나면 실제로 청량한 바람이 이마를 스치는 느낌이다. 이심전심으로 상대의 재치와 근기를 이해할 수 있기 때문이다. 그런가 하면 선문답이 선방 울타리 안에서 정진하는 선사들의 전유물이 아니라는 것에 쾌감마저 든다. 이번에는 사진작가 유동영 씨와 문답을 나눈 것이다.

“더위 안에 있는가? 더위 밖에 있는가?”

“안도 밖도 아닌데요, 선생님은 어떠신가요?”

“배고파 밥 먹고 있다네!”

“역시 밥이 최곱니다. 누룽지도 먹고 있습니다. 편안한 시간 보내세요.”

“누룽지까지 먹어야 밥 먹었다고 할 수 있지.”

선문답이라고 하니 현실을 뛰어넘는 관념적인 말장난으로 오해해서는 안 된다. 실제로 유동영 작가와 얘기할 때는 서로 저녁을 먹고 있었고, 실제로 요즘의 나는 하루 한 끼만 먹고 있으므로 배가 너무 고파 밥 먹는 동안에는 더위를 잠시 잊어버린 채 누룽지까지 해치울 기세였던 것이다. 선가(禪家)에 ‘바다에 가려면 바다 밑까지 가고, 산을 오르려면 산봉우리까지 가라’는 말이 있는데, 같은 맥락이 아닐까 싶다. 어설프게 굴지 말고 절절하게 살라는 금언이다.

바쁘신 분과는 마치 목례만 하고 지나치듯 간단하게 끝낸다. 펜화가 김영택 화백과의 인사가 그렇다.

“제가 뭔 재주가 있어 더위 밖으로 나가겠습니까? 에어컨 켰다 껐다 하면서 로마 판테옹 그리고 있습니다.”

“그림삼매 속에서는 안도 밖도 없겠습니다.”

광주지역에서 원력 하나만으로 대중 불교 운동을 하는 이준엽 씨도 마찬가지다.

“안팎이 없다 하니 휘둘리지 말아야 하는데 에어컨 아래서 겨우 숨만 쉬고 있습니다.”

“숨 쉬는 것이 최고지.”

선문답이 무엇인지 끝까지 모르는 사람도 많다. 나중에야 가까스로 눈치 챈 사람들도 더러 있다. 여기서는 언론인 출신인 그분의 프라이버시도 있고 하니 익명으로 소개해보겠다. 나의 안부 질문에 그분의 답이 초장부터 동문서답으로 빠진다.

“애들이 새벽에 내려왔습니다. 그래서 조금 뒤에 시골 가려고 합니다.”

“제 안부는 그게 아닌데요.”

“아, 제가 동문서답했나요?”

“서문동답.”

“현문에 우답이었네요. 이불재는 시원하죠?”

“우답이 현문을 놀라게 하네요.”

“그래서 공부를 잘하지 못했나 봅니다.”

“이불재 청풍방석 보내니 깔고 앉으시기를!”

“감사합니다. 벌써 꼬실꼬실한 기운이 느껴집니다.”

이 정도 근기로 출가했다면 무리 중에 두각을 나타내는 스님이 됐으리라는 생각이 든다. 몇 마디 주고받는 사이에 그분의 명석함이 드러나고 있어서다. 효봉 스님이나 성철 스님을 보아서 알듯 고승이 되는 조건으로 명석함만이 필요한 것은 아니지만 말이다.

아무튼 내가 이와 같은 안부 인사를 창안해낸 것은 산길을 오가다가 논밭에서 일하는 한 농부를 보고 나서였다. 내가 사는 산방에서 가까운 서원터, 사약을 받은 조광조의 시신이 한겨울 동안 묻혔다 하여 조대감골이라고도 불리는 아주 작은 마을이 있는데, 그곳에 사는 구춘성 씨를 몇 번 만난 뒤였다. 땡볕 아래서 일하는 구씨를 보면 존경심이 절로 일어났다. 일하는 것이 아니라 농작물과 대화하는 듯한 모습을 몇 번 보는 동안 천 마디 만 마디의 말이 필요 없음을 깨달았다. 미소를 지으며 다소곳이 허리를 굽혀 일하는 구씨를 보면 이미 자연과 합일된 노 철학자 같다는 생각이 들어 내가 먼저 인사를 하지 않을 수 없었다.

‘아, 저분이야말로 더위 속에서도 더위가 없는 곳에 있구나!’

구씨의 인간적인 면모를 한 가지만 더 소개하자면 원래 내 산방으로 오는 길은 불편하기 짝이 없었다. 가파른 언덕 가운데로 오솔길이 한 가닥 있었지만 리어카도 다니지 못했다. 할 수 없이 나는 언덕 아래 밭을 구입해 길을 내기로 마음먹고 구씨를 첫 대면해 얘기를 주고받았다. 지금도 별반 달라진 게 없지만 당시 밭 한 평 가격은 1만 9000원. 나는 길이 될 만큼만 언덕에 붙은 쪽의 밭을 사기로 했다. 그런데 그날 밤 구씨 아내가 내 산방으로 찾아왔다. 밭 한 쪽을 사면 전체 밭이 쓸모없게 되니 다 매입하라는 것이었다. 그런데 다음 날 구씨가 나를 다시 찾아와 사과했다.

“마누라가 속아지 이 헌 말인께 원래대로 사부쇼잉. 질(길)은 기냥도 내준다는디 미안허요.”

물론 나는 그의 아내가 권유한 대로 다 샀다. 구씨의 아름다운 마음씨에 반해 평당 3000 원씩을 더 얹어주면서 구씨의 거친 손을 잡고 고마움을 표시했다. 지금도 나는 구씨를 보면 존경하는 마음으로 걸음을 멈추고 공손하게 인사를 건네곤 한다.

|

산방 건너편 참나무 숲에서 매미가 울고 있다. 어디쯤 태풍이 오고 있나 보다. 산방 둘레의 매미들은 나의 기상예보관이기도 하다. 아침부터 자지러지게 울고 있다. 매미는 왜 우는 것일까? 매미는 애벌레로 땅속에서 7년을 살다가 기어 나와 여름 한두 달만 나뭇가지 사이를 날아다니다가는 죽는다고 한다. 짧은 생이 아쉬워 우는 것일까? 아니면 할 일이 많은데 죽어야 하는 절박함 때문일까? 매미의 울음소리가 어떤 때는 내 가슴을 뜨끔하게 한다. 느슨하게 살고 있는 나를 다그치는 것이다. 매미의 삶처럼 유한한 인생을 왜 그렇게 사느냐고! 지금 이 순간을 낭비하지 말고 치열하게 살라고 자극을 준다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)