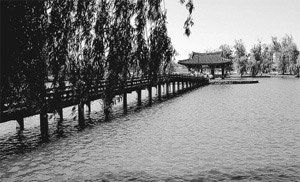

충남 부여 소재 백제 별궁 연못인 궁남지. 최근 중국 동부지방에 위치했다는 ‘화북백제’에 대한 관심이 높아지고 있다.

잃어버린 백제사를 복원하기 위해선 백제의 뿌리인 부여에서 실마리를 풀어나가지 않으면 안 된다. ‘시경(詩經)’ 노송(魯頌) 비궁편에 다음과 같은 기록이 나온다.

“부산(鳧山)과 역산(繹山)을 차지하고 마침내 서국(徐國)의 영토를 짓밟아 해방(海邦)에 이르니 회이(淮夷)와 만맥(蠻貊)과 저 남쪽 이족들이 따르지 않는 이가 없었으며, 감히 순응하지 않는 이가 없어 노후에게 순종했다.”

노송이란 동방의 동이족을 몰아내고 노나라를 세운 주공(周公)을 칭송하기 위해 자손들이 쓴 글로 여기에 나타나는 부, 역, 서택, 해방, 회이, 만맥, 남이는 노나라 건국 당시 오늘의 산둥성, 장쑤성, 저장성, 안후이성, 푸젠성 일대 동남방 지역에 분포해 있던 동이족을 가리킨다.

이 가운데 부(鳧)는 9이(九夷)의 다섯 번째인 부유(鳧臾)로 바로 부여국의 전신이다. 이순의 ‘이아석지주’와 형병의 ‘논어주소’는 “동북지역 구이의 다섯 번째가 부유”라 했다. ‘자회보’에는 “부유는 동방의 나라 이름인데 바로 부여다”라고 기록돼 있다. 그리고 ‘논어’ 자한 편에도 “구이의 다섯 번째인 부유는 바로 부여”라는 내용이 나온다.

이처럼 고대문헌을 통해 오늘날 취푸를 중심으로 한 산둥성 일대가 노(魯)나라가 세워지기 전까지 부여의 발상지였음을 알 수 있다. 중국 산둥성의 부산이 부여의 발상지라는 사실은 중국 고대문헌에서 쉽게 확인될 수 있을 뿐만 아니라 중국의 현대 역사학자들도 널리 인정하는 바다.

예컨대 중국 역사학자 허광웨(何光岳)는 그의 저서 ‘동이원류사(東夷源流史)’에서 “‘후한서’ 등 사서에 이미 부여, 동명에 관한 기록이 있다. 그렇다면 동명이 나라를 세운 것은 동한시대 중엽이었을 것이다. 하지만 동명 이전에 이미 부여족이 존재했다. 이 부여족은 어느 지역에서 기원했는가”라고 묻고 “사료로 보건대 동한 이전 부여족의 발원지는 산둥성 추현 부근에 있는 부산, 즉 부유”라고 했다.

복희에서 부여로 정통성 계승한 백제

사마천이 쓴 중국 역사 ‘사기’는 황제(黃帝)로부터 시작된다. 그러나 공자는 분명히 ‘황제 이전에 신농씨(神農氏)가 있었고 신농씨 이전에 복희씨(伏羲氏)가 있었다’고 했는데 사마천은 왜 황제를 출발점으로 삼았을까. 그것은 복희를 한족의 시조로 보지 않았기 때문이다.

여기서 ‘여지지(輿地志)’의 다음 기록에 주목할 필요가 있다. “부산은 추현에 있다. 살피건대 어대(魚台)지방의 지형이 마치 오리가 날아가는 모양과 비슷하다. 세상에서는 복희가 이곳에서 팔괘(八卦)를 그었다고 한다.”

중국인이 한족의 시조로 받드는 황제보다도 훨씬 앞선 시기에 동양 인류의 시조라 해도 과언이 아닌 복희가 있었고, 그의 활동무대는 다름 아닌 부여의 발원지 부산이었다는 기록은 우리에게 매우 중요한 의미가 있다. 올해 4월 필자가 현지답사를 통해 확인한 바로는 중국 산둥성 줘청(鄒城)시 이산(繹山)에서 그리 멀지 않은 미산호(微山湖)부근에 실재 부산이 있었으며 복희의 사당을 비롯한 유물유적들이 집중해 있었다.

이처럼 고대 문헌기록과 유물유적들은 산둥성 부산이 동이 부유의 근거지이고, 부유가 부여의 발원지이며 곧 복희의 주요 활동무대였음을 말해주고 있다. 따라서 우리는 복희가 동이족의 시조이고 부산이 동이문화의 발상지라는 결론에 도달하게 된다.

그러나 복희 시대는 고대국가 수립단계에 진입하기 이전 씨족사회였을 가능성이 높다. ‘조선세기’에 의하면 동이 9족이 모여서 최초로 나라를 세운 것은 고조선이다. 그러니까 부유에서 9부족으로 발전하고 9부족이 모여 고조선을 세운 것으로, 단군은 동이의 국조(國祖)이고 복희는 동이족의 시조(始祖)이며 부유는 동이 역사의 출발점이 된다.

허광웨는 ‘동이원류사’에서 부여족의 발전경로를 다음과 같이 요약했다.

“부여는 바로 구이의 하나였던 부유의 후예다. 일명 부유(浮楡), 어여(於余)라고도 하는데 원래는 산둥 린이 일대에 살다가 뒤에 한 갈래는 서진하여 하남성 내향의 어중으로 옮겨갔고, 다른 한 갈래는 동북지방으로 옮겨가 부여국을 세웠다. 이것이 북부여(北夫餘)다. 북부여는 전연(前燕)에 의해 멸망했다. 북부여의 다른 한 갈래는 동쪽으로 나아가 졸본천(卒本川)으로 옮겨갔는데 이것이 동부여(東夫餘), 또는 졸본부여라 칭한다. 동부여는 고구려에 병합되었다. 부여왕족의 또 다른 한 갈래는 남조선 지역으로 건너가서 백제국을 세웠는데 뒤에 당태종에 의해 멸망했다.”

고구려와 백제가 모두 부유의 후예인 부여족의 한 갈래인 것은 분명한 사실이지만, 고구려와 백제 두 나라 중 굳이 부여족의 정통성을 따진다면 필자는 백제에 있다고 말하고 싶다. 그 이유는 고구려는 나중에 동부여를 병합함으로써 부여를 멸망시키는 결과를 가져온 데 반하여, 백제는 부여장(夫餘璋), 부여륭(夫餘隆), 부여풍(夫餘豊) 등 왕조의 성씨를 아예 부여로 쓰고 또 남쪽으로 천도한 이후에도 남부여(南夫餘)라는 국명을 쓰면서 부여를 계승하려고 노력한 흔적이 역력하기 때문이다.

산둥성 제수(濟水)에서 국명 유래

‘삼국사기’ 백제본기에는 ‘백제시조 온조가 하남 위례성에 도읍을 정하고 10명의 신하를 보좌진으로 삼았다. 그래서 나라 이름을 십제(十濟)라고 했다. …그 후 처음 위례로 올 때 백성들이 기꺼이 따라왔다고 하여 나라 이름을 백제(百濟)로 고쳤다’고 한다. 그러나 이 설명만으로는 국명에 왜 제(濟)자가 들어갔는지 논리가 빈약하다.

허광웨는 이에 대해 ‘동이원류사’에서 백제의 ‘제(濟)’를 산둥성의 제수(濟水)에서 유래한 것으로 보았다. 즉 남쪽으로 내려온 부여족은 부락이 점차 늘어나자 옛 산둥성 ‘제수’로부터 유래한 그 뿌리를 망각하지 않기 위해 나라 이름을 백제라고 했을 가능성이 있다는 의견이다. 필자도 백제의 ‘제(濟)’를 산둥성의 제수로 보는 데 동의한다.

우리는 그동안 백제의 발상지를 한반도의 하남 위례성으로만 인식했기 때문에 백제라는 나라 이름에 대한 명확한 유래를 찾을 길이 없었다. 그러나 백제의 발상지가 지금의 산둥성 추현의 부산이라고 한다면 당연히 백제 국명의 유래도 제수와 연관지어 찾아야 옳다.

지금도 제수는 산둥성을 가로질러 흐른다. 현재 산둥성의 성 소재지 지난(濟南)시는 제수의 남쪽에 있다 해서 붙여진 이름이다. 제수는 옛 사독(四瀆), 즉 강(江), 하(河), 회(淮), 제(濟) 등 사대수(四大水) 중의 하나로 허난성현 서쪽 왕옥산에서 발원해 동쪽으로 흘러 산둥성으로 들어간다. 그 하류는 동북쪽으로 흘러 황하와 함께 바다로 들어간다.

이처럼 제수 주위에 여러 동이부족 집단이 형성되어 국명을 백제(百濟)라 했을 수도 있고 또 ‘삼국사기’에 기록된 대로 100여명에 이르는 부여족이 제수를 건너 남쪽으로 내려와서 나라를 세웠다 해서 백제라 했을 수도 있다. 따라서 백제는 산둥성의 제수와 연관지어 보는 것이 자연스럽고 논리적이다.

백제는 고구려나 신라와 달리 건국시조 설화부터 논의가 엇갈린다. 예컨대 ‘삼국사기’를 비롯한 우리의 고대문헌기록은 백제의 시조는 온조라고 기술하고 있는데 반하여 ‘주서(周書)’ 49권 백제전, ‘수서(隋書)’81권 백제전 등 중국 사서 가운데 일부는 백제의 건국시조를 구태(九台)라고 기록하고 있다. 이 같은 차이는 백제의 초기역사기록에 문제가 있음을 말해준다.

사라진 백제 초기 역사

일본의 옛 문헌인 ‘신찬성씨록’(24권 제번 우경 하) 구다라노기미(백제공) 조에는 “구다라노기미가 백제국 추모왕의 30세 손인 혜왕의 손자 문연왕 후손이다”라고 했는데 ‘삼국사기’ 왕세계표에는 혜왕이 온조왕의 18세 손으로 기록되어 있으며 추모왕으로부터 계산하면 19세 손이 된다. 이것은 ‘삼국사기’ 왕세계표에 온조왕과 다루왕 사이 11명의 왕이 빠져 있음을 의미한다.

또 ‘신찬성씨록’(24권 제번 우경 하) 후지이노수쿠네 조에는 그가 ‘백제 추모왕의 10대손 귀수왕의 후손이다’라고 했는데 ‘삼국사기’ 백제본기에는 귀수왕(214~234년)은 시조의 5대 손, 동명왕의 6대 손이라 되어 있다. 역시 온조왕과 다루왕 사이에 4명의 왕이 빠져있다. ‘삼국사기’ 백제본기보다 ‘신찬성씨록’에 왕이 4대 혹은 11대나 더 많다는 것을 통해 초기 백제의 역사가 잘려나갔음을 미루어 짐작할 수 있다. ‘신찬성씨록’에는 추모왕의 아들로 전하는 음태귀수왕, 추모왕의 손자라고 하는 덕좌왕 등의 이름이 보이나 ‘삼국사기’에는 전혀 나타나지 않는다. 이런 식으로 잘려나간 초기 백제의 역사가 얼마나 되는지 정확히 알 길이 없다.

고대 백제의 수도로 추정되는 하남 위례성 발굴지.

우리는 이와 관련해 다음과 같은 가정을 할 수 있다. 즉 하남 위례성에 한반도 백제가 수립되기 이전 하북에 대륙백제가 건립되어 있었는데 대륙백제를 세운 시조는 구태이고 한반도 백제의 시조는 온조였다는 것이다.

그렇다면 ‘삼국사기’나 ‘삼국유사’에 온조의 기록만 남고 대륙백제의 역사가 사라진 까닭은 무엇일까. 그것은 후기 신라의 역사편찬자들이 신라 중심으로 역사를 재편하면서 백제사의 시작을 신라 창건보다 후대로 끌어내리려 한반도로 이주해온 후 온조왕 시대를 백제의 창건 기준으로 설정하고, 온조 이전 대륙백제 구태왕 시대를 잘라버린 데서 연유된 것이 아닌가 여겨진다.

한반도 백제는 자생적으로 성립한 나라가 아니고 대륙 서북지역으로부터 선진적인 제도와 기술문화를 가진 동이 부여계통의 사람들이 집단적으로 이주해 와서 건립한 나라다. 따라서 한반도 하남 백제 이전에 대륙의 하북 백제가 있었다는 논리를 전면 부인할 수 없다.

그동안 우리는 하남 위례성을 한성으로 인정해 왔다. 그러나 한강은 역사적으로 강(江)이지 하(河)가 아니다. 백제가 실제 요서 진평 등을 지배한 기록이 중국문헌 여러 군데 나타나는 것으로 미루어 하남 위례성의 ‘하’를 한강이 아닌 지금의 랴오닝성 요하(遼河)로 보는 것이 더 설득력이 있지 않을까. 그러므로 초기 백제 역사의 복원을 위해서는 하남 위례성 시대 이전 대륙의 하북 백제와 그 시조 구태에 대한 연구가 수반돼야 한다.

중국 요서지역에서 한반도로 이주

백제가 요서(遼西)를 지배했다는 최초의 기록은 ‘송서(宋書)’ 97권 백제전에 실려 있다. ‘고구려가 요동을 지배하고 백제는 요서를 지배했는데 백제의 소치(所治)는 진평군 진평현이다.’ 이 기록에서 우리가 주목해야 할 부분은 ‘백제의 소치(所治)’라는 표현이다. ‘치(治)’는 고대사회에서 도성을 가리키는 용어로 군치(郡治) 현치(縣治)일 경우에는 지방장관이 거주하는 군청, 현청 소재지를 뜻하고 국가의 소치(所治)는 소도(所都) 즉 국도를 의미했다.

예컨대 ‘한서(漢書)’ 고제기에 ‘치진중(治秦中)’이라는 기록이 나오는데 여기서 ‘치’는 다스린다는 의미가 아니라 도성이라는 뜻으로, 한(漢) 고조가 진중(秦中)에 수도를 정했다는 얘기다. 따라서 ‘백제소치’도 백제국의 도성, 즉 국도를 가리킨 것으로 보아야 한다.

청나라 때 편찬된 ‘흠정만주원류고’에서는 이런 고기록을 근거로 ‘백제의 국도는 요서에 있었다(國都在遼西)’고 잘라 말했다. 그런데 한국사학계는 그동안 이 ‘치’를 도성이 아닌 통치로 해석하는 오류를 범했다. 백제의 수도가 있었다는 요서 진평군은 과연 중국의 어느 지역일까. 마단림(馬端臨)이 지은 ‘통고(通考)’에는 그 지역을 ‘당나라 때 유성과 북평의 중간지점’이라 했는데 ‘흠정만주원류고’에서는 다시 마단림의 견해를 기초로 이곳을 청나라 때 금주, 영원, 광녕 일대라 추정했다.

그러면 백제가 중국의 요서 지역에 국도를 정했다가 한반도 지역으로 도읍을 옮긴 시기는 언제쯤이었을까. ‘흠정만주원류고’는 그 시기를 양나라 천감(天監)시대로 보았다. 천감이란 중국 양나라 무제의 연호로 천감 1년은 서기 502년이며 신라 지증왕 3년, 고구려 문자왕 11년, 백제 무령왕 2년이 이에 해당한다. 그러니까 백제 수도가 본래는 요서에 있다가 무령왕 때 비로소 남쪽 한반도로 천도해 왔다는 것이다. 이 주장의 근거는 ‘양서(梁書)’ 백제열전에 있다. “진(晉)나라 때 요서, 진평 두 군을 차지하고 있던 백제가 남제(南齊) 천감시대에 고구려와의 싸움에서 패하여 국력이 크게 약해지자 그 후 남한(南韓)지역으로 옮겨갔다.”

‘삼국유사’는 ‘구당서’를 인용하여 ‘백제는 부여의 별종인데…왕의 거처로 동, 서 두 성이 있다’고 했다. ‘북사(北史)’의 백제국에 대한 설명 가운데는 ‘백제의 왕은 동, 서 두 성에서 사는데 하나는 거발성(居拔城)이고 다른 하나는 고마성(古麻城)이다’라고 되어 있다. 그런데 고마성의 고마는 곧 곰(熊)을 뜻하므로 웅진성의 우리말인 ‘고마나루’의 ‘고마’를 한자로 음사(音寫)한 것이 아닐까 추측할 수 있지만 거발성은 어떤 성을 가리키는지 우리 학계에서는 아직까지 정설이 없는 실정이다. 그런데 ‘흠정만주원류고’는 거발성이 바로 요서의 진평성(晉平城)이라고 적시했다.

양나라 때 외국사절들의 용모를 그린 그림과 함께 그 나라에 관한 간단한 설명을 덧붙인 ‘양직공도(梁職貢圖)’를 보면 ‘백제국기(百濟國記)’를 인용하여 ‘백제는 옛날의 내이(萊夷)이며 마한족이다’라 했다. 내이는 우이와 함께 청주(靑州), 즉 오늘의 산둥성 일대에 거주하던 동이족의 하나다(‘서경’ 우공편). 산둥성 내산(萊山) 밑에 살아서 그들을 내이(萊夷)라 불렀는데 내산은 바로 오늘의 칭다오와 옌타이 일대다.

‘삼국사기’에 의하면 571년에 북제(北齊)가 백제 위덕왕에게 ‘사지절도독동청주자사(使持節都督東靑州刺史)’의 직을 수여했다는 기록이 보인다. 이는 이 지역에 대한 백제의 지배를 승인한 것으로 간주되는데 동청주는 오늘날 산둥성 자오저우완 일대에 해당된다. 역사학자 허광웨는 ‘부유인이 본래는 산둥성에 있다가 차츰 이동하여 춘추시대에 요서에 도달하고 전국시대에 다시 오늘의 지린성 부여지역에 도착했다’고 주장한다.

이런 기록들을 미루어 볼 때 원래 한반도 지역에 있던 백제가 중국의 요서에 진출하여 요서, 진평을 잠시 경략했다기보다, 대륙의 요서 지역을 중심으로 활동하던 백제 세력이 나중에 차츰 남하하여 한반도에서 정착했다고 보는 것이 타당하다.

백제의 요서 지배에 관한 기록은 ‘송서’ 이외에도 ‘양서’ 백제전, ‘남사’ 백제전, ‘자치통감’ ‘위서물길전(魏書勿吉傳)’ 등에 나타나는 명백한 사실임에도 일본의 나카 미치요(那珂通世)를 위시한 식민사학자들은 대체로 이를 부정하거나 묵살하는 태도를 취했다. 요서 지방은 한반도 서남부에서 바다를 사이에 두고 수천 리 떨어져 있는 곳인데, 백제가 이곳에 진출해야 할 필요성이나 가능성이 희박하다는 것이다.

우리나라 고교 국사교과서는 ‘백제가 괄목할 만한 발전을 이룩하게 된 것은 4세기 후반 근초고왕 때의 일이었다…백제는 수군을 증강시켜 중국의 요서 지방으로 진출하였다”라고 기술하여 백제의 요서 지방에 대한 지배를 진출로 폄훼했고, 또 한국정신문화연구원에서 발간한 ‘민족문화대백과사전’은 한술 더 떠서 “근초고왕은 해상무역에도 힘을 기울여 요서지방에 무역기지로서 백제군을 설치했다”고 기술하여 지배와는 상관없는 무역기지의 건설로 왜곡했다. 이는 일제 식민사관의 잔재를 탈피하지 못한 데서 온 오류다.

대륙 백제의 수도 요서의 정체를 파악하는 일은 미궁에 싸인 한성 백제 이전의 백제사를 푸는 열쇠가 될 것이다.

왕과 제후 거느린 대제국

‘흠정만주원류고’ 3권은 “사서(史書)에 ‘백제는 무예를 숭상하고 문화를 사랑하는 나라’라고 했는데 그 말은 전혀 거짓이 아니고 사실이다”라고 한 뒤 다음과 같이 말을 잇고 있다. “백제는 여러 제후나 왕을 세워 그들의 공훈에 보답했는데 송(宋), 제(齊)나라 시대로부터 이미 그러했다. 이는 백제의 땅이 넓고 백성도 많았다는 증거다.”

일부 사학자들 중에는 ‘백제가 왕과 제후를 거느린 대제국이었다’고 말하면 코웃음을 칠 사람도 있겠지만 그러나 이는 허무맹랑한 주장이 아니라 역사적 사실이다. ‘흠정만주원류고’의 이 기록은 ‘남제서(南齊書)’ 백제전에 나타난 사료를 근거로 한 것이다.

‘남제서’ 백제전에는 “건무(建武) 2년에 백제의 모대왕(牟大王)이 자기의 신하 사법명을 매라왕, 찬수류를 벽중왕, 해례곤을 불중후, 목간나를 면중후로 책봉한 뒤 형식상 남제에 국서를 보내 승인을 요청했다”는 기록이 실려 있다.

건무는 남제 명제(明帝)의 연호로 서기 494년이며 신라 소지왕 16년, 고구려 문자왕 3년, 백제 동성왕 16년에 해당한다. 그러니까 이것은 백제의 동성왕 시대에 백제가 자체적으로 왕과 제후를 책봉했다는 이야기인데, 모대왕이 남제에 요청한 사법명 등의 왕후 관작칭호 앞에 붙여진 명칭이 대체로 북 중국의 동부해안 지대 지명인 것으로 미루어 본다면 백제의 왕과 제후는 단순히 명의상으로만 존재한 것이 아니라 실제 백제세력이 이 지역 해안지대까지 뻗쳐 있었음을 말해준다.

옛날 천자(天子)밑에 공(公), 후(侯), 백(伯), 자(子), 남(男)이 있었다. 제후와 왕공을 분봉(分封)하는 것은 대제국의 천자만이 할 수 있는 일이었다. 고구려가 비록 강성했지만 왕과 제후를 책봉했다는 역사기록은 찾아볼 수 없으며 신라는 삼국 통일을 이룩한 후에도 왕과 제후를 거느리지 못했다.

그런데 백제가 ‘중건후왕(衆建侯王)’, 즉 자체적으로 여러 제후와 왕을 책봉했다고 하는 것은 백제는 제후국이 아니라 대제국이었음을 실증적으로 보여주는 것이라고 하겠다.

“백제의 강역은 서북으로는 광녕, 금주, 의주에 이르고 남쪽으로는 해성, 개주, 동남쪽으로는 조선의 황해, 충청, 전라도 등을 포괄하고 있었다. 따라서 백제의 강역은 동서가 좁고 남북으로 길었다. 또 위(魏)나라 때 물길(勿吉)과 도모해 고구려 땅을 빼앗아 동북으로는 물길과도 이웃해 있었다. 당나라 초기에는 또 신라의 60~70성을 취하여 그 강토가 더욱 넓어졌다.” 이것은 ‘흠정만주원류고’에 나오는 당시 백제의 강역에 관한 기록이다.

이 기록에 따른다면 백제는 융성기에 한반도뿐만 아니라 중국대륙의 서북과 동북쪽에 걸쳐 광활한 영토를 소유했고 이런 기초 위에서 왕과 제후를 거느리는 제국으로 발전했던 것이다.

신라는 백제의 속국이었다

우리 국사교과서는 서력 기원전 57년 박혁거세가 경주 평야에 신라를 세웠고, 고구려는 기원전 37년 주몽이 압록강 중류의 동가강 유역에서 건립했으며, 백제는 기원전 18년에 온조가 한강유역에 터잡고 출발한 것으로 기술되어 있다. 이 기록에 따르면 삼국 중 신라가 가장 먼저 건국됐고 20년 후 고구려, 그로부터 다시 19년 후 백제가 성립됐다.

그러나 이와는 정반대의 기록을 ‘흠정만주원류고’에서 찾아볼 수 있다. “신라는 처음에 백제의 부용(附庸) 국가였는데 나중에 가라, 임나 등 여러 나라를 겸병하여 백제와 대등한 이웃나라가 됐다.”

‘흠정만주원류고’는 무슨 근거로 이러한 논리를 전개한 것일까. 아마 북사(北史)의 다음 기록을 참고한 듯하다. “신라는 백제에 부용되어 있던 국가다.” 여기서 ‘부용’이란 큰 나라에 부속된 작은 나라, 즉 독자적으로 주권을 행사하지 못하고 다른 나라의 지배를 받는 국가를 말한다. ‘맹자’에는 ‘강역이 50리가 안 되어 제후에게 부속된 작은 국가를 부용국이라 한다’는 설명이 있다.

‘흠정만주원류고’에 따르면 신라는 원래 독립국가가 아니라 백제의 부속국가로 있다가 나중에 차츰 발전하여 독립국이 된다. 그렇다면 백제보다 먼저 신라가 건국했다는 논리는 설득력이 없다. 신라와 백제의 출발을 놓고 한국과 중국의 역사 기록이 이처럼 현격한 차이가 나는 이유가 무엇일까. ‘삼국사기’와 ‘삼국유사’는 우리민족의 역사를 주로 한반도 이주 이후의 역사로 한정한데 반해 중국의 고대사료는 그 이전 대륙시대 역사까지 포괄하여 다룬 데서 그 이유를 찾을 수 있지 않을 것이다.

삼국 중 가장 생명력이 길었던 백제

‘나-당 연합군은 먼저 백제를 공격했다. 김유신이 이끈 신라군은 탄현을 넘어 황산벌에 이르렀고 소정방이 이끈 당군은 금강하류로 침입했다. 이로써 백제의 수도인 사비성이 나-당 연합군에 함락됐다.’

이것은 백제 멸망에 대해 우리나라 고등학교 국사교과서에 실려 있는 기록이다. 660년 백제가 멸망하고 고구려는 668년, 신라는 935년에 멸망했다는 것이 일반적인 역사상식이다. 따라서 백제는 삼국 중 가장 먼저 패망한 나라로 인식되고 있다.

그러나 ‘흠정만주원류고’의 기록을 통해서 본 백제의 패망 시기는 이와 전혀 다르다. 아마 ‘북사(北史)’와 ‘구당서(舊唐書)의 다음과 같은 기록을 참고한 듯하다.

‘북사(北史)’에는 “백제에는 5방(五方)이 있고 방은 10군(郡)을 관리한다”라고 했고, ‘구당서(舊唐書)’에는 “6방이 각각 10개군을 관리한다”라고 했다. 두 기록에 따르면 백제의 군이 50개 내지 60개라는 이야기다. 그런데 소정방이 백제를 공격해 빼앗은 것은 37군이다. 빼앗지 못한 군이 5분의 2나 된다. 이것은 백제가 완전히 멸망하지 않고 상당 부분 그대로 보존됐음을 뜻한다.

660년 당나라 소정방에 의해 멸망한 백제는 일부분에 불과하며 절반 가까운 세력이 그대로 남아 백제라는 이름으로 존속했다는 것이 ‘흠정만주원류고’의 주장이다. 또한 삼국 중 백제가 최후까지 남았다는 사실의 근거를 다음과 같이 제시했다.

“후당 시기에 백제에서 당나라에 사신을 파견한 기록이 사서에 실려 있고 원(元)나라 때도 백제가 중국과 내왕한 사실이 사서에 등장한다.”

몽골족이 세운 원나라는 1280~1367년까지 존속했다. 이를 근거로 추정하면 백제는 935년에 멸망한 신라보다 최소한 수백년 가량 더 존속했고, 따라서 백제는 삼국 중 최후까지 남아 있었던 나라였다는 결론에 도달한다.

어느 민족이나 자기민족의 역사와 문화를 미화하고 과장하고 싶은 것이 일반적인 속성이다. 그런데 우리 역사를 돌아보면 미화나 과장은커녕 오히려 축소되고 폄훼된 경향이 짙다. 중화 중심의 사대(事大)사관과 일제 식민사관의 영향이다.

백제사는 두 번에 걸쳐 크게 왜곡되는 수난을 겪었다. 첫째, 고려 시기 신라 중심으로 삼국사의 정통을 세우는 과정에서 초기 백제사의 상당부분이 삭제 혹은 훼손되었다고 본다. 둘째, 일제에 의한 왜곡으로, 일제는 한반도에 대한 식민통치를 합리화하기 위해 먼저 한국사 연구에 손을 댔는데, 이때 이마니시 류(今西龍)가 백제사를 총관(總觀·전체를 대충 살펴봄)하는 ‘백제약사’와 ‘백제사강화’를 저술했다. 이마니시의 백제사 서술의 핵심은 두 가지로 요약된다. 하나는 백제가 신사시대(信史時代)로 들어간 시기를 근초고왕대로 잡고 그 이전은 전설의 시기로 파악한 것이고, 다른 하나는 백제가 왜의 임나일본부(任那日本府)의 보호와 통치하에 존재하고 있었다는 것이다. 이마니시의 이와 같은 백제사 인식체계는 백제의 후진성과 타율성을 강조함으로써 일제의 식민통치를 학문적으로 뒷받침하기 위한 것이다.

‘흠정만주원류고’의 가치

광복이후 일제에 의해 왜곡된 백제사를 주체적으로 재해석하려는 시도가 없었던 것은 아니지만 연구인력의 제한과 문헌자료의 부족 등으로 인해 별다른 성과를 거두지 못하고 오늘날까지 일본 사학자들에 의해 만들어진 백제사 인식체계를 극복하지 못하고 있다.

‘흠정만주원류고’는 청나라 때 편찬된 책이다. 흠정이란 황제의 저술 또는 황제의 칙명에 의해 만들어진 저술을 뜻한다. 청나라 건륭 43년에 아계(阿桂) 등이 칙명을 받들어 편찬한 이 책은 부족, 강역, 산천(山川), 국속(國俗) 네 부문으로 나누어 총 20권으로 간행됐다.

당시 조선은 친명배청(親明排淸)정책을 견지하는 바람에 조선과 청의 관계는 그리 좋은 편이 아니었다. 따라서 청나라가 한국 고대사를 의도적으로 미화했을 리 만무하다. 단지 자신들의 터전인 만주의 고대사 원류를 추적하다보니 우리 민족사의 한 축인 백제사와 만나게 되고 그것을 가감 없이 사실대로 기술했다고 봐야 한다. 이 ‘만주원류고’에 보이는 백제는 후진적이고 허약한 나라가 아니라 강토는 광대하고, 인구는 많고, 역사는 깊고, 문화는 우수하고, 국력은 강대한 대제국이었다.

광복된 지 어언 60년인데 우리가 아직도 식민사관의 잔재를 벗지 못한 채 고대사연구를 국내의 한정된 자료에 의존하면서 ‘흠정만주원류고’와 같은 소중한 역사기록을 방치하고 있는 현실을 개탄하지 않을 수 없다.

최근 중국의 이른바 동북공정(東北工程)을 통한 고구려사 탈취 시도 과정에서 우리 국민의 역사문화에 대한 경각심이 높아지고 또 동북공정에 대응하기 위해 국책연구기관이 출범하게 된 것은 그나마 다행한 일이 아닐 수 없다. 그러나 고구려나 신라사에 비해 상대적으로 연구가 취약하고 또 삼국사 중 일제에 의한 왜곡의 정도가 가장 심각한 부여, 백제사가 여기서 제외된 것은 매우 유감이다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)