- “철도는 국가 권력 싣고 달린다”

- 北 나진항이 일대일로 동쪽 끝

- 선양-단둥-평양 발해만 경제권

- 南 주도권 확보 더 멀어져

동아시아에 등장한 괴물

청 조정이 필요성을 인식하면서 1880년대 이후 철도 건설이 본격화했다. 실소를 자아내는 해프닝도 많았다. 증기기관차 기적소리가 무덤 속 황제를 놀라게 한다는 이유에서 운행이 중단되기도 했고, 노새와 말이 화물열차를 끄는 진풍경도 나타났다. 청 황실의 실권자이던 자희태후(서태후)는 중국 황실의 기맥(氣脈)을 상하게 한다는 이유로 철도 건설을 강하게 반대했다.

일본에서는 1872년 도쿄와 요코하마를 잇는 철도가 개통됐다. 일본은 신중하게 철도 건설 계획을 수립했다. 건설자금을 해외로부터 무분별하게 동원한 인도와 아프리카가 열강의 식민지가 된 전례를 봤기 때문이다. 철도 건설 사업의 책임자는 을사늑약의 원흉인 이토 히로부미다. 이토는 영국 은행에서 융자받은 정식 차입금으로 철도 건설비용을 충당했다. 이토는 서구 열강이 기획한, 철도를 통한 식민지화 전략을 숙지했으며 그 같은 전략을 훗날 한반도에 그대로 적용했다.

일본에서도 철도 건설에 대한 반대 세력이 적지 않았다. 메이지 유신의 주역 사이고 다카모리, 오쿠보 도시미치 등도 반대파에 속했다. 이들은 특히 자신들의 출신지역 영주 저택 근처로 철도 노선이 통과하는 데 반대했다. 그 결과 일본 최초의 철도는 해안지역을 중심으로 건설됐다.

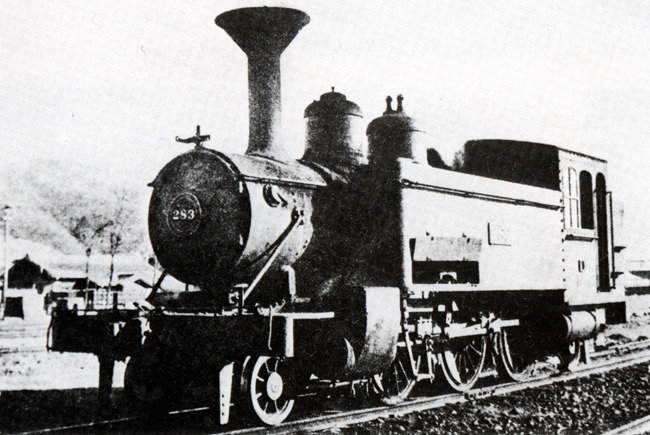

그렇다면 조선의 눈에 비친 철도는 어떠했을까. 1877년 일본에 수신사로 파견된 김기수가 철도를 목격한 최초의 조선인으로 추정된다. 그는 ‘불을 내뿜는 수레’라는 뜻에서 열차에 ‘화륜거(火輪車)’라는 이름을 붙였다. 열차가 달리는 모습을 ‘우레와 번개처럼 달리고 바람과 비같이 날뛴다’고 묘사했다. ‘독립신문’은 1899년 9월 한반도 최초의 철도인 경인선 개통식을 소개하면서 화륜거를 이렇게 소개했다.

‘화륜거 구르는 소리는 우레 같아 천지가 진동하고 기관거에 굴뚝 연기는 반공에 솟아오르더라. 수레 속에 앉아 영창으로 내다보니 산천초목이 모두 활동해 닫는 것 같고 나는 새도 미처 따르지 못하더라.’

경인선 개통 이후 한반도에서도 철도가 생활의 일부분으로 자리매김했다. 동아시아에서 철도의 등장은 기존의 시공(時空) 개념을 송두리째 바꿔버린 대사건이다.

궤간(軌間)의 정치학

철도는 2개의 레일 위로 차량을 운행하는 운송수단이다. 레일 2개 사이의 폭을 전문용어로 궤간(軌間, gauge)이라고 한다. 두 레일의 폭은 나라마다 다르기 일쑤다. 궤간의 종류는 사철(私鐵)까지 포함하면 100개가 넘는다. 편의를 위해 세계에서 가장 많이 사용되는 레일 폭 1435㎜를 표준궤로 정했다. 이보다 폭이 넓은 철도를 광궤, 좁은 철도를 협궤라고 한다.동아시아의 경우 한국·북한·중국은 표준궤(1435㎜), 러시아는 광궤(1520㎜), 일본은 협궤(1067㎜)를 주로 사용한다. 특기할 것은 러시아 극동 사할린 철도는 일본과 같은 협궤, 일본 고속철도 신칸센은 표준궤 방식을 쓴다는 점이다. 또한 북한의 두만강-나진 구간은 러시아 광궤와 북한 표준궤 열차가 같이 다닐 수 있는 복합궤도(표준궤+광궤) 방식을 적용했다.

궤간이 다른 국가 간 물류 이동을 위해서는 기차 바퀴를 교환하는 대차교환 방식, 혹은 환적 방식 등을 활용해야 한다. 인접국 철도가 어떤 궤간으로 건설됐느냐에 따라 직접 연결이 가능하거나 불가능하다. 따라서 국가의 철도 궤간은 매우 중요하다.

더 풍부한 회원 전용 기사와 기능을 만나보세요.

북·중 접경까지 온一帶一路

중국은 북한과 접경한 랴오닝(遼寧)성 국경도시 단둥과 지린성 국경도시 훈춘까지 고속철도로 연결하는 사업을 마쳤다. 일대일로가 한반도 코앞까지 다가온 것이다.지난해 8월 개통된 선양-단둥 간 고속철도(208㎞)는 3시간 30분 소요되던 통행시간을 1시간 10분으로 단축했다. 또한 단둥과 거점 항만 다롄을 연결하는 단둥-다롄 고속철도(290㎞)가 지난해 12월 개통됐다. 단둥과 다롄의 철도 이동시간은 4시간에서 2시간으로 줄었다. 지린성의 중심 도시 지린과 북한과 러시아의 접경 도시인 훈춘까지 361km를 연결하는 고속철도가 완공됨으로써 창춘과 지린-훈춘을 연계하는 지린성 간선 고속철도 축이 완성됐다. 이 철도의 기종점은 두만강 개발사업의 중심 도시인 훈춘이다. 훈춘은 북한과 러시아 국경과 맞닿은 지역으로 옌볜조선족자치주에 속하며 인구가 25만 명에 불과하다.

중국이 쌀농사를 중심으로 하는 농업지역이면서 중소형 규모의 석탄 광산이 존재할 뿐인 훈춘에 이처럼 대규모로 투자하는 까닭은 뭘까. 답은 간단하다. 러시아와 신흥시장 북한을 대상으로 한 중장기 국가전략의 1단계 프로젝트인 것이다.

지린-훈춘을 잇는 고속철도 완공을 목전에 둔 2015년 봄, 지린성 창춘에서 양회(兩會, 전국인민대표대회, 중국인민정치협상회의)가 개최됐다. 이 자리에서 훈춘과 블라디보스토크를 연결하는 고속철도 사업이 논의됐다. 훈춘에서 블라디보스토크까지의 거리는 180km에 불과하다. 훈춘과 블라디보스토크가 고속철도로 연결되면 러시아 연해주가 중국 지린성의 경제권에 편입되는 것은 불을 보듯 뻔하다. 블라디보스토크 인구는 65만 명, 연해주 전체 인구는 200만 명에 그친다. 창춘 인구만 700만 명에 달하는 상황에서 블라디보스토크로 중국 상인과 관광객이 쏟아져 들어갈 경우 연해주의 러시아 젊은이들이 중국말을 하지 않으면 생업에 종사할 수 없는 지경에 이를 수도 있다. 훈춘 고속철도가 북한의 나진, 청진, 원산, 평양으로 연결된다면 이 경우에도 유사한 추론이 가능할 것이다.

지린성 창춘-랴오닝성 선양-거점항만인 다롄 간의 거리는 710㎞다. 그런데 중국 선양에서 단둥을 거쳐 평양까지의 거리는 700㎞다. 선양-단둥-평양 축은 중국 보하이(渤海)만 메타경제권의 간선 축 기능을 할 수 있다.

냉철한 머리, 뜨거운 가슴

결론적으로 중국의 고속철도망이 북한 중심부까지 연결되는 것은 막연한 가정이 아니라 곧 다가올 현실이다. 2015년 중국 철도의 총 운영거리는 12만㎞, 고속철도 연장은 1만9000㎞다. 중국의 철도 운영 거리는 한국 철도의 30배에 달한다.중국 철도의 기술력은 입이 벌어질 정도다. 티베트의 라싸까지 연결되는 칭창철도는 세계 철도 최고점인 해발 5072m 구간을 통과하며 동토(凍土)층 구간만 550㎞에 달한다. 중국의 고속철도 시험운행 최고속도는 486㎞로 세계 2위다. 하얼빈과 다롄을 연결하는 고속철도는 하절기와 동절기의 최고 온도차가 80도에 달한다. 중국이 극단 온도에서의 고속철도 건설과 운영기술을 확보한 것이다. 하이난-둥환 구간은 세계에서 적도에 가장 가까운 곳에 건설된 고속철도다.

북한에서 가장 빠른 열차는 평양-신의주-베이징 간 국제열차로 표정속도(출발역-도착역 소요시간을 주행거리로 나눈 것)가 시속 45㎞ 수준이다. 북한 철도는 전력 부족과 시설 노후화로 인해 철도의 정시성, 안전성, 대량성, 쾌적성을 잃었다. 중국 철도의 강력한 원심력에 북한이 대응할 선택지는 많지 않을 것이다. 북한 철도가 중국 시스템으로 편입되면 한반도의 교통망 통합은 물론 동아시아의 운송시장 통합과 단일화 과정에서 한국의 주도권 확보는 더욱 멀어질 것이다.

북한의 4차 핵실험 이후 동아시아 국제정치 환경이 요동치고 있다. 정치적 환경 변화로 인해 동아시아의 주요 현안 중 하나인 교통 인프라 협력사업들이 또다시 관심 영역에서 멀어지거나 보류될 것이라는 우려의 목소리가 크다.

어쨌거나 동아시아 철도 시장에 엄청난 쓰나미가 몰려올 것이다. 19세기 말 괴물의 모습으로 등장한 철도가 당시와는 또 다른 화륜거의 얼굴로 우리 곁에 나타날 것이다. 이 시점에서 유라시아 이니셔티브의 제안자인 대한민국에 필요한 것은 무엇일까. 경제학자 앨프리드 마셜이 설파한 ‘냉철한 머리, 뜨거운 가슴’이 아닐까.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)