그러나 한편으로 유감스럽게도 리선생이 오류로 지적한 내용 중에는 잘못된 부분이 많고, 무엇보다 번역자와 교열자, 출판사의 명예를 훼손할 수 있는 일방적이면서도 과장된 부분이 있어 바로잡고자 한다. 황석영본의 교열은 일러두기에서 밝힌 바대로 인민문학출판사의 2002년판 ‘삼국연의’를 근간으로 하고, 미심쩍은 부분은 중국의 다른 판본과 진수의 ‘삼국지’, 그리고 언해본을 위시한 기존 국내 번역본과 일본판 삼국지 등을 꼼꼼히 대조하여 수많은 오류를 바로잡으면서 진행됐다. 리선생의 말대로 이러한 작업에서 “완벽은 천사의 꿈”이겠지만, 황석영본이 그간 국내 번역본들이 가진 오류를 최소화했다는 점만은 누구나 인정할 것이다.

전 10권과 부록으로 된 황석영 ‘삼국지’

첫째, 리선생은 필자가 삼국지 해제(제10권)에서 인용한 당나라 시인 이상은의 ‘교아시(驕兒詩)’의 ‘교아’가 ‘버릇없는 아이’로 잘못 번역되었으며 이는 중국어를 바로 알거나 이 시의 전문을 찾아보았다면 나올 수 없는 황당한 번역이라고 비판하였다. 그러나 이야말로 황당한 지적이 아닐 수 없다. ‘교아시’는 이상은의 응석받이 아들이 집에 온 손님들의 외모를 보고 장비의 수염 같다고 버릇없이 놀리고, 등애가 말 더듬는 것 같다고 비웃는 내용을 담은 시이다.

‘중국어사전’(대중한사전, 고대 민족문화연구소, 1995년 초판, 1052쪽)에서 ‘교아’를 찾아보면, ①버릇없는(응석 부리는) 아이, 떼쟁이 ②총애하는 아이의 두 가지 해석이 있고, 중국에서 출간된 ‘중조(中朝)사전’에도 ‘제멋대로 자라 버릇없는 아이, 총애를 받는 아이’라고 되어 있다. 일본의 대표적인 중국어사전인 ‘대한화사전’(大漢和辭典, 제12권, 大修館書店) ‘교아’조에도 이상은의 시를 예문으로 들면서 ‘버릇없는 아이(わがままむすこ)’로 번역하고 있다. 일본의 삼국지 전문가로 유명한 교토대학 김문경 교수의 예에서 보듯(‘삼국지의 영광’, 사계절, 41쪽) 국내외 많은 중문학자들이 ‘교아’를 ‘버릇없는 아이’로 푸는 것은 명확한 근거가 있기 때문이다.

둘째, 원서 판본에 대한 리선생의 지적이다. 황석영본 삼국지의 번역과 교열에는 고서적 출판에서 정확하기로 정평이 난 강소고적출판사의 번체본 ‘수상삼국연의’(고서 형식의 현대판 수상본)와 인민문학출판사의 간체본 ‘삼국연의’ 두 종류가 모두 사용되었다. 번체본과 간체본 두 종류를 사용한 이유는 번역자인 황석영 선생이 중국 대륙에서만 통용되는 간체자에 익숙지 않아 번체본으로 번역을 진행하고, 중문학자인 필자가 간체본으로 최종 교열을 하였기 때문이다. 일러두기에서 간체자 ‘삼국연의’와 이를 번체자로 바꾼 ‘수상삼국연의’를 저본으로 했다는 말은 두 종류의 원서가 사용되었음을 이야기한 것이다.

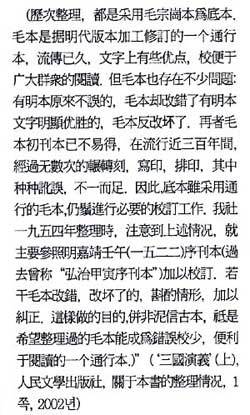

셋째, 나본-모본과 관련된 필자의 언급에 대한 지적이다. 리선생은 필자가 “인민문학출판사본을 높이기 위해 모종강본을 깎아내리는” 오류를 범했고, “인민문학출판사본은 바로 괜찮은 모본들을 몇 가지 모아 대조하면서 나관중본은 일부만 참고한 것”이라고 비판하였는데, 이는 사실과 다르다. 여기서 ‘사실’이라는 것은 인민문학출판사본이 만들어진 과정을 말한다. 인민문학출판사본의 서문은 판본의 정리과정에 대하여 다음과 같이 밝히고 있다.

1954년 본 출판사는 (판본을) 정리할 때 위와 같은 상황을 고려하여 명대 가정 임오년(1522) 서간본(과거에는 홍치갑인 서간본이라 칭했다)을 참조하여 교정하였다. 잘못 개정되고 개악된 일부 모본의 상황을 참작하여 교정을 가한 것이다. 이렇게 한 목적은 결코 고본에 집착해서 그런 것은 아니다. 다만 과거에 정리한 모본이 오류가 적고 읽기에 편리한 통행본이 되기를 바라서다.”

(원문▷)

여기서 우리는 인민문학출판사측이 모본에 대하여 어떻게 생각했고, 나본을 어떤 의도로 활용했는지 알 수 있다. 리선생도 인정하고 있듯이 “세 번에 걸쳐 일류 전문가들이 모여 수많은 고서들을 대조하면서 정리했기에 오류가 가장 적고 주해가 가장 정확한 것으로 널리 알려진”(‘삼국지가 울고 있네’, 금토, 148쪽) 인민문학출판사측의 주장을 존중할 경우, 필자가 인민문학출판사본을 높이기 위해 모종강본을 깎아 내렸다고 비판한 리선생의 말은 사실과는 명백히 다른 것이다.

유려한 표현을 해석의 오류로 착각

아마 삼국지에서 가장 복잡한 연구과제를 꼽는다면 바로 판본 문제일 것이다. 명청대에 출판업자들이 간행한 수많은 삼국지 텍스트 중 현존하는 것만 해도 무려 100여 종(명대 약 30종, 청대 70여 종)이 넘는다. 황석영본이 출간되어 세간의 주목을 받자 이를 다룬 일부 기사 중에 나본을 저본으로 했다는 오보가 나온 것은 전문가들조차 헷갈리곤 하는 나본과 모본의 복잡한 관계를 기자들이 잘못 이해했기 때문일 것이다. 이처럼 복잡다단하기 그지없는 삼국지 판본에 대한 연구는 국내의 정원기 교수, 일본 김문경 교수, 영국의 앤드루 웨스트(Andrew West) 등 전문가들이 따로 있어 여기서 필자가 언급할 처지가 못되며, 또한 최고 최선의 텍스트가 나본이냐 모본이냐를 따지는 것은 다른 차원의 문제다. 다만 필자의 언급에 대한 리선생의 지적이 적절치 못하다는 점만은 밝히고자 한다.

넷째, 리선생이 국내 삼국지 번역의 오류를 다섯 가지 유형으로 지적한 것에는 공감하지만 잘못 지적하거나 침소봉대한 부분이 많다. 지면이 제한되어 일일이 거론할 수 없으므로 몇 가지 예만 들기로 한다. 첫째, 관우가 죽음을 겁내지 않는다는 뜻인 ‘시사여귀(視死如歸)’를 황석영 선생이 “죽음을 그저 고향으로 돌아가는 것 정도로 여긴다”로 번역한 것은 중국어 사전에 나오는 “죽음을 집으로 돌아가는 것처럼 본다”는 해석과 하등 다를 것이 없다(한국인은 죽는다는 것을 고향으로 돌아간다고 곧잘 표현한다). 또 앞뒤 문맥으로 보자면 훨씬 유려한 표현이 되었음에도 리선생이 “황석영씨는 어림짐작으로 옮겼거나 시원치 않은 사전을 사용한 것으로 보인다”는 식으로 비난한 것은 대단히 잘못된 것이다.

둘째, 보통 사람에 대한 대우와 나라의 특출한 인재에 대한 대접은 달라야 한다는 예양의 말을 황석영본에서 “평범한 사람에 대한 대접과 국가적 인물에 대한 예우가 다르다던 예양의 말”로 옮긴 것은 틀린 것이 아닌 데도 주석을 달듯 길게 풀지 않았다 하여 “원문과 뜻이 멀어졌다”고 한 것은 무리한 지적이다.

셋째, 황석영 삼국지에서는 원문 ‘삼통고파(三通鼓罷) ‘일통고미진(一通鼓未盡)’의 번역을 ‘북을 세 번 울릴 테니’ ‘첫 북소리가 끝나기 전에’로 옮겼다. 중국어에서 통(通)은 단위나 단락을 나타내는 양사(量詞)로 한어(漢語)대사전에는 ‘북을 치는 하나의 단락(擊鼓的一個段落)’으로 되어 있다. ‘통’을 한글로 옮길 경우 ‘번’이나 ‘차례’ 외에는 다른 적당한 말을 찾기가 어렵다. 굳이 리 선생의 지적을 따른다면 ‘북을 세 단락 울릴 테니’ ‘첫 단락 북소리가 끝나기 전에’나 ‘북을 세 바탕 울릴 테니’ ‘처음 한바탕 북소리가 끝나기 전에’로 옮겨야 할 터인데 대단히 어색한 번역이다. 오역이라 지적하면서 올바른 번역 문장을 제시하지도 않은 채 무작정 틀렸다고 비판하는 것은 불합리하다.

리선생 번역문의 오류

넷째, 황석영본 제55회의 번역문 “손부인도 보내고 군사마저 잃었구나”는 손권의 누이인 손부인을 유비에게 시집보내고 군사마저 잃었다는 뜻이다. 원문(陪了夫人又折兵)으로 보나 번역으로 보나 결코 틀린 것이 아님에도 리선생이 주장하는 “부인을 잃고 군사마저 손해보았다”로 하지 않았다 하여 “황석영 삼국지도 시원치 않기는 마찬가지다”라고 폄하한 것은 지나친 지적이다.

다섯째, 리선생은 조조가 여포와 싸우다가 포위를 뚫지 못해 애타할 때 장수 전위가 나서는 대목에서 자신의 독특한 번역문을 선보였다. 훨씬 합리적일 것이라고 자평한 리선생의 짧은 번역문에는 그러나 몇 가지 오류가 있다.

①‘짧은 단극’은 어휘가 중복되므로 ‘짧은 창’이나 그냥 ‘단극’으로 하는 것이 옳겠다.

②‘화극’은 앞에서 전위가 손에 낀 십여 개의 짧은 창을 말하므로 ‘단극’으로 고치는 것이 맞다.

③‘쌍철극을 끼고’는 ‘쌍철극을 꼬나들고’로 수정해야 한다. 리선생은 ‘정(挺)’자의 번역 오류를 지적하면서 창을 끼고 싸운다는 것은 실제와 맞지 않는 말이라고 누누이 강조한 바 있다.

④‘종자’는 복수형인 ‘수하 군사들’로 번역해야 옳다. 진수의 정사(正史) ‘삼국지’를 보면 조조가 여포의 군사들에게 포위당하자 적진을 뚫고 나갈 군사를 모집했더니 전위가 제일 먼저 나서고 뒤이어 수십 명이 응모하였다고 되어 있다. 또 종자라는 말은 한글 시대에 어울리지 않는다.

⑤중국어 원본의 ‘추지(追至)’를 ‘박지(迫至)’의 오류로 단정하고 ‘쫓아왔다’가 아닌 ‘가까이 다가왔다’로 번역하는 것은 논란의 여지가 많다. 정사 ‘삼국지’의 전위전과 소설 ‘삼국지’를 꼼꼼히 대조하면 당시의 전투가 어떤 식으로 전개되었는지 보다 명확히 파악할 수 있다. 진수의 ‘삼국지’에는 소설 ‘삼국지’에 빠져 있는 ‘이때 서쪽에서 또다시 다급해지니(時西面又急)’라는 구절이 보인다. 이는 당시 전투에서 전위가 수하의 돌격병을 이끌고 백병전으로 적진을 뚫고 들어갈 무렵 갑자기 서쪽에서 여포군의 또 다른 기병 수십 명이 나타나 쫓아온 것일 수 있다. 따라서 ‘追至’를 원본의 하자로 보고 “중국어 원본이 틀렸으면 그 틀린 데를 바로잡아야지 엉터리로 합리화해서는 안 된다”고 비판한 것은 신중하지 못하다.

⑥“여포의 장수들은 막아내지 못하여 다 달아났다”는 문구는 빠뜨린 부분이 있으므로 원문에 따라 “여포의 장수 학맹·조성·성렴·송헌 네 장수도 전위 하나를 당해내지 못해 달아나기 바빴다”로 수정해야 한다. 이 부분은 리 선생이 무심코 범한 실수로 보인다.

⑦리선생은 자신의 번역문을 해설하면서 “조조와 다른 사람들은 그 자리에 멈춰서고, 전위만 홀로 먼저 나아갔다”고 했는데 이는 명백한 오류이다. 빗발치듯 화살이 날고 군사들의 함성으로 아수라장인 전쟁터에서 수하 군사들은 멈춰서 있고 전위 혼자 나갔다면 어떻게 “십 보요” “오 보요” 하는 소리를 들었겠는가? 진수 ‘삼국지’의 기술처럼 당시 전위는 돌격대에 응모한 수하 병사들과 함께 돌진했음이 분명하다.

‘삼국지’ 발전의 디딤돌 되기를

이 정도로 리선생의 지적에 대한 반론과 점검을 마무리하고자 한다. 이 글의 첫머리에서 얘기했듯이 리동혁 선생의 합리적 지적은 공감하는 바 많을 뿐 아니라 철저한 교열과 수정 없이 여러 판본들이 난립하는 국내 삼국지 번역계를 돌아보게 하는 계기를 제공했다는 점에서 큰 의의를 갖는다.

그러나 리선생의 지적 중에는 아직도 논란거리가 되고 있는 것이거나 아예 그릇된 것들도 상당한 것이 사실이다. 필자는 리선생이 촉발한 논의의 의의를 긍정적으로 받아들이면서도 그의 주장 역시 철저한 점검을 전제로 수용해야 한다는 점을 밝히고자 한다. 이후 황석영본 삼국지의 해석상의 이견이나 오류에 대해 출판사에 의견을 전해준다면 점검하고 보완해갈 것을 다시 한번 약속드린다. 모쪼록 이번 논의가 한글판 삼국지 번역의 발전을 위한 소중한 디딤돌이 되기를 바란다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)