- 쇠고기 무국. 요리인지 음식인지 분간이 쉽지 않다. 어찌 보면 지나치게 평범하고, 어찌 보면 제상에나 올림직해 황송하다. 지금이야 무슨 별미냐 반문하겠지만 보릿고개가 있던 시절 하얀 이밥(쌀밥)에 무국 한 사발이면 황후의 밥상이었으리라.

번듯한 건물을 앞세워 거침없이 비대해진 서울의 코앞에 이런 곳이 있다는 게 새삼 놀랍다. 마을길을 따라 산쪽으로 오르다보면 언제나 대문 한 쪽이 활짝 열려 있는 집이 나타난다. 대문만 보면 오래됐지만 정결한 한옥임에 틀림없다. 하지만 대문 안으로 들어서면 전혀 뜻밖의 건물과 분위기에 잠시 당황스럽다.

분명 기와집은 아니고, 단층 현대식 건물인데 겉모양이 범상치 않다. 흙벽에 오래돼 금세 썩어 떨어질 듯한 나무판자들로 둘러친 지붕하며, 비틀린 장미덩굴에 제대로 정돈되지 않은 정원을 보면 사람의 손길이 닿지 않은 느낌이다.

이 집의 주인은 서양화가이자 현재 홍익대 미술대학장을 맡고 있는 이두식(李斗植·56) 교수. “동네 분위기에 어울리도록 튀지 않게 하느라 힘들었습니다. 튀게 하는 것은 오히려 쉬워요. 정원도 인위적인 느낌이 들지 않도록 자연 그대로 뒀습니다. 편안한 시골집 같은 느낌이 들도록 한 것이죠. 지은 지는 3년 정도밖에 안됐습니다.” 그의 설명을 듣고 나서야 집 분위기에 비로소 고개가 끄덕여진다.

그리고 여기에서 이교수의 미술세계와 삶의 방식을 엿볼 수 있다. 이교수는 미술계에서 ‘색채의 마술사’로 불린다. 국내 화가들이 기피하던 강하고 현란한 한국의 전통 오방(五方)색(적·청·황·흑·백)을 과감히 사용하면서 화폭에 강한 생명력을 불어넣었다. 그의 작품의 주테마는 단청이나 불화, 무속의상, 민화, 그리고 축제의 화려함이다.

1994년 작품인 ‘축제’가 그 대표작이다. 고등학교 미술교재에도 수록된 이 작품에 대해 미술평론가 오광수씨는 이렇게 평했다. “색채의 열기 속에 녹아 흐르는 이미지. 서서히 녹아 흐르다 멈춘 어느 상태, 이미지의 파편들, 모든 세계가 녹아 흘러 일체가 되는 경지다.”

이교수의 미술세계는 자연에서 출발한다. “자연과 삶은 매우 밀접하다. 의식도 자연에서 나온다. 자연의 섭리를 엄숙히 받아들이고 동감하면서 순응하는 것, 그리고 그것을 표현하는 것이 미술이다.” 우리의 전통적인 색채와 인위적이지 않은 순수한 자연 그 자체를 자신의 미술세계와 삶에 접목시키고 있는 것이다.

미식가인 이교수의 입맛도 비슷하다. 조미료를 싫어하고 자연 그대로의 맛을 즐긴다. 그가 즐기는 음식 중 하나가 쇠고기 무국이다. 서울에서 하숙하던 대학시절, 시골에서 아들을 보러 가끔 올라와 해주시던 어머니의 무국 맛을 이교수는 지금도 잊지 못한다. 어머니로부터 전수받은 이교수의 무국 솜씨도 꽤 수준급이다.

6∼7년 전 미국 뉴욕의 유명화랑과 전속계약을 하고 작품을 전시하던 시기, 이교수는 역시 뉴욕에서 유학생활을 하던 아들의 교수들을 초청해 무국으로 대접한 적이 있는데 반응이 무척 좋았다. 아들 하린씨는 “체격이나 인상을 볼 때 상당히 무섭게 생긴 사람이 음식을 대접하는 것도 인상적이었지만, 미국 사람들 입맛에 무국이 맞았는지 매우 좋아하면서 놀라워했다”고 기억했다.

무국의 주요 재료는 무와 파, 마늘, 그리고 쇠고기. 쇠고기는 약간의 기름기에 구수한 맛이 있는 양지머리 고기가 적합하다. 여기에 재래식 조선간장과 참기름이 필요하다. “간장 맛이 사실상 무국의 맛을 좌우한다”는 게 이교수의 설명.

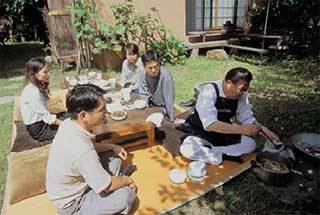

아천동 집 정원. 이두식 교수가 손수 끓인 무국을 두 아들과 제자들에게 떠주고 있다.

이교수는 “무국은 육수와 무의 시원한 맛, 그리고 장맛, 이 3박자가 맞아야 한다. 또 파가 너무 많이 들어가면 자극적이어서 시원한 맛이 감소할 수 있어 적당량 넣어야 한다”고 조언한다.

이교수의 무국은 40년 동안 인생의 동반자이자 화가로서 동지였던 부인 손혜경씨도 무척 좋아했다. 소설가 박완서씨의 에세이집 ‘두부’의 삽화를 그리기도 했던 손씨는 이교수와 서울예고 동창생으로, 한국 나이로 16세에 만나 26세에 결혼해서 56세까지 함께 살았다. 지난해 결혼한 지 30년 20일째가 되던 날, 손씨는 오랜 암 투병 끝에 세상을 떠났다. “아내는 무척 강한 여자였어요. 섬세하고 예민한 나와는 많이 달랐죠. 자연을 사랑했고 예술 지상주의적인 성향이 강했습니다. 아내로부터 많은 영향을 받았습니다.”

이교수의 왕성한 작품활동은 타의 추종을 불허한다. 대학을 졸업하던 1970년대 초부터 그가 그린 작품은 무려 5000여 점에 달한다. 한 해에 많을 때는 300점의 그림을 쏟아냈다. 그동안 개인전만 무려 42회나 열었다. 홍익대 미술대학장이자 교수, 외교통상부 미술자문위원, 대한배구협회 이사 등 공식직함만 10여 개에 이를 정도로 바쁘지만 그는 하루에 4시간씩 자면서 작품활동을 계속하고 있다.

한국 전통의 강렬한 색채로 독특한 ‘표현 추상주의’ 계열의 작품을 선보이면서 한국 회화사에 뚜렷한 족적을 남긴 것으로 평가받고 있는 화가 이두식. “보다 완숙된 단계로 접어들기 위해 테마와 기법에 있어 새로운 변신과 변화를 고민하고 있습니다.” 그는 이제 완숙의 경지에 도전하고 있다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)