올가을 정기국회에서는 배임죄 관련 상법 개정안이 논의될 예정이다. 최근 배임죄로 기소돼 재판을 받고 있는 김승연 한화그룹 회장(위)과 윤석금 웅진그룹 회장.

배임(背任)죄란 타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배되는 행위를 해 재산상의 이익을 취득하거나 다른 사람으로 하여금 이익을 취하게 해 위임자 본인에게 손해를 가하는 범죄다(신동아 2013년 5월호 ‘논점 2013-배임죄’ 참조). 우리 법에서는 형법과 상법, 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(이하 특경가법) 등에 배임죄가 명시돼 있다.

경제민주화와 관련해 지난해부터 국회에서 특경가법상의 배임죄 형량을 강화하는 개정안을 추진하고 있어 재계의 한숨 소리가 더욱 커졌다. 개정안은 횡령·배임 규모가 5억 원을 넘으면 집행유예 없이 최소 7년 이상의 유기징역에 처하도록 했다. 요즘 같은 경제규모에 5억 원은 쉽게 충족될 수 있는 요건이다. 또한 개정안은 배임 규모가 300억 원 이상일 때 무기징역 또는 15년 이상의 징역형에 처하도록 했다.

배임죄 개정 논의는 지난 3월 이명수 새누리당 의원이 발의한 개정안을 계기로 본격화했다. 이 의원이 제시한 안은, ‘경영상 판단’을 한 경우에는 상법상 배임죄로 처벌하지 않는 방향으로 개정하자는 것이 골자다. 구체적으로 △상법 제382조 제2항에 제2문을 신설해 경영판단의 원칙을 명문으로 도입하고 △상법상 특별배임죄 조항에 ‘다만 경영판단의 경우에는 벌하지 않는다’는 단서를 삽입하는 것이다.

아무 일 안 해도 배임?

그간 배임죄에 대한 처벌이 건전한 사회 정착에 상당히 기여해왔음은 주지의 사실이다. 배임죄 개정에 찬성 입장을 밝힌 최준선 성균관대 법학전문대학원 교수도 “우리 형법에 배임죄는 없고 사기죄만 있었다면 사회가 몹시 혼란스러웠을 것”이라고 지적한다. “보통 사기범의 고의를 증명하기 어려워 사기죄로 기소하기 쉽지 않고, 배임죄 덕분에 주가조작이나 분식회계, 횡령 등 기업범죄에 철퇴를 내릴 수 있었기 때문”이다.

하지만 배임죄가 ‘귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이’라는 오명을 써온 사실 또한 부인할 수 없다. 배임죄의 적용 범위와 기준이 모호하기 때문이다. 배임죄를 규정한 법조문을 살펴보면 ‘자신의 임무에 위반하는 행위’인지가 배임죄 성립 여부를 판단하는 기준이다. 최준선 교수는 “이론상 하지 않아야 할 일을 하면 배임이지만(作爲), 해야 할 일을 하지 않는 것(不作爲)도 배임이다. 심지어 아무 일을 안 해도 배임죄에 걸릴 수 있다. 자신의 임무를 제대로 하지 않았기 때문”이라고 지적한다.

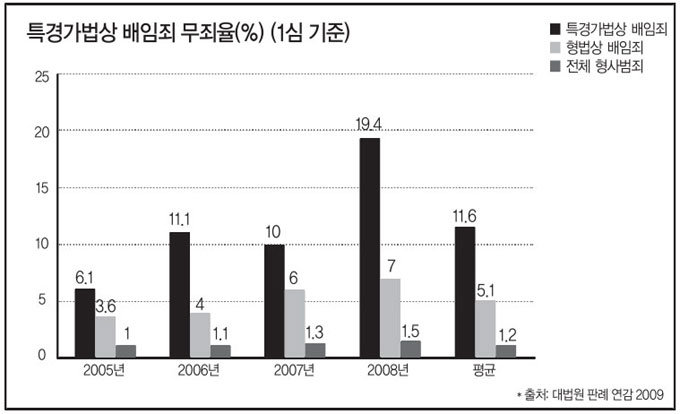

배임죄의 이 같은 특성 때문에 배임죄로 기소되더라도 무죄로 판결난 경우가 다른 범죄에 비해 5배나 많은 것으로 알려졌다. 특히 기업인의 배임죄 관련 판결은 그 당시의 사회적 여론으로부터 영향을 받기가 쉽고, 판사의 개별 성향에 따라서도 달라지는 경향을 나타낸다.

지난해 11월 ‘한국경제법학회 추계학술세미나’에서 최준선 교수가 발표한 바에 따르면 2005~2008년 4년 평균 특경가법상 배임죄 무죄율은 11.6%, 형법상 배임죄 무죄율은 5.1%인 데 반해 전체 형사범죄의 무죄율은 1.2%에 그친 것으로 나타났다(그림 참조). 한 달 후 사단법인 미래지식성장포럼 주최로 열린 ‘배임죄 적용 논란과 개선 논의 확대 토론회’에서도 법학자들은 배임죄가 “최근 경제민주화 논의에 편승해 자칫 기업 때리기의 일환으로 변질될 우려가 작지 않다”(박민영 동국대 법과대학 교수), “경영사항에 관한 전문적 지식이 부족한 법원에 경영판단의 당부를 가리도록 하는 것은 부적절하다”(이경렬 숙명여대 법과대학장)는 등의 우려를 쏟아냈다.

사익 추구가 없었다는 점은 김승연 회장도 마찬가지다. 김 회장에 대한 재판부 판결문에는 ‘김 회장이 개인적 이익을 편취한 바 없고, 부실 회사를 살리기 위한 구조조정이었다’고 명시되어 있다. 그럼에도 2심 재판부는 1심과 큰 차이가 없는 3년형을 선고했다.

상법 개정으로 형법 ‘견제’

한화그룹은 오너 회장의 공백으로 경영에 어려움을 겪고 있다고 호소한다.

이와 같은 배경에서 재계와 학계에서는 상법상 배임죄에 ‘경영판단의 원칙(Business Judgement Rule)’을 도입하려고 한다. ‘경영판단의 경우 예외로 한다’는 조항을 명문화해 배임죄 때문에 경영활동이 위축되는 부작용을 막아야 한다는 것이다.

경영판단의 원칙이란 회사 임원이 경영적인 판단에 따라 임무를 수행한 경우, 비록 그 판단이 잘못되어 결과적으로 손해가 발생했다 하더라도 법원이 사후적으로 개입해 임원의 성실의무 위반에 대한 책임을 묻지 않는다는 법리다. 1982년 미국 루이지애나 대법원의 판결 후 관습법의 판례법으로 발달했다.

배임죄에 대한 제한을 명문화한 사례는 다른 국가들에서도 찾아볼 수 있다. 세계에서 처음으로 배임죄를 규정한 독일은 주식법에서 ‘이사가 기업가적 결정을 함에 있어 적정한 정보에 의거해 회사의 이익을 위해 행위한 것이라고 인정될 때는 의무 위반이 아니다’라고 규정하고 있다. ‘종속회사가 지배회사에 자금을 지원해 종속회사가 손실을 입었더라도 고의성이 없으면 배임죄를 인정하지 않는다’는 규정도 있다. 프랑스도 1985년 로젠블룸 판결에서 “자회사 또는 계열사 간 상호 지원이 있더라도 기업집단 간 발생하는 전체적 이익을 고려해 계열사 내부거래도 정당한 법률적 권리로 인정한다”고 밝혔다. 일본은 배임죄 정의에서 ‘손해를 가할 목적으로’라는 표현을 명문화했다.

9월 5일 국회 의원회관에서 열린 배임죄 관련 상법 개정안에 대한 공청회에서 최준선 교수는 “민사적으로 해결해야 할 배임의 문제를 형법에서 다루는 형법상 배임죄 자체가 문제지만, 모든 배임죄를 다루는 형법에 경영자의 경영행위를 면책하자는 단서를 두기는 어렵다. 따라서 경영판단에 대해서는 죄를 묻지 않는 방향으로 상법을 개정한다면 이 논리가 형법 및 특경가법에 적용될 수 있다”며 “이 경우 형법 개정 전에도 경영자 경영행위에 대한 형사적 면책이 가능해지므로 이명수 의원의 개정 방향에 찬성한다”는 의견을 피력했다.

이번 정기국회에서 본격 논의

반론도 제기됐다. 박미숙 형사정책연구원 선임연구위원은 “경영판단의 개념은 모호하고 추상적이며, 경영판단 행위의 유형화는 배임 행위의 유형화만큼이나 어려운 문제”라며 “불명확한 개념을 끌어들여 법 적용상의 판단 여지를 확장해 혼란을 야기하지 않을지 생각해봐야 한다”고 지적했다. 안병수 법무부 상사법무과 검사는 “이미 경영판단의 원칙을 인정한 판례들이 나오고 있어 굳이 입법할 실익이 의문시된다”며 “현행 상법에 회사에 대한 이사의 책임 감면 규정이 있어 ‘경영판단은 예외’ 조항과 중첩 적용되면 과도한 보호를 제공할 우려도 있다”고 주장했다.

재계는 ‘김승연 효과’를 우려하는 분위기다. 앞으로는 처벌이 두려워서라도 부실 계열사를 살리기 위해 애쓰기보다는, 차라리 부실 계열사를 정리하고 새로 회사를 세우는 게 안전하다고 판단할 수 있다는 것이다. 경영진이 배임 혐의로 검찰 조사를 받고 실형을 사는 기간에 발생하는 ‘경영 공백’도 기업 처지에서는 치명적인 폐해다. 실제로 한화그룹은 김 회장의 공백으로 이라크 재건 사업에서 우위를 상실했고 태양광 사업과 ING생명 인수전, 신사업 투자 등 경영 전반에 차질이 생겼다고 한다. 한화그룹 관계자는 “재판 과정에서의 기업 이미지 실추도 큰 아픔”이라고 토로했다.

배임죄 관련 개정안은 9월 5일 공청회 결과를 바탕으로 보완된 뒤 올가을 정기국회에서 본격적으로 논의될 예정이다. 이번 기회에 배임죄가 이현령비현령(耳懸鈴鼻懸鈴)의 불명예를 벗을 수 있는 장치를 마련하게 될지 귀추가 주목된다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)