미술관 2층에 오르면 통유리창 너머로 북한산 문수봉과 비봉의 능선이 한눈에 들어온다. 새파란 하늘, 눈부신 단풍 아래 펼쳐진 산중 마을 풍경도 오랫동안 시선을 머물게 한다. 어느 맑은 가을날 갤러리에 올랐을 때는 멀리 평창동까지 또렷하게 내려다보였다. 가슴 시원한 풍경이다. 단, 흘려 읽지 말아야 할 내용이 있다. ‘올랐을 때 … 내려다보였다’는 부분이다.

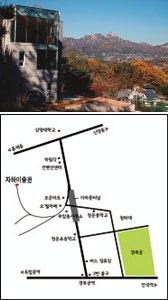

자하미술관은 산중에 있다. 이곳에 닿으려면 부암동주민센터 옆길에서 시작되는 인왕산 등산로를 따라 10분쯤, 가파른 오르막을 걸어야 한다. 경사가 40도는 족히 될 듯싶은 구불구불 골목길이라, 걷다보면 이 시간이 결코 짧지 않게 느껴질지 모른다. 하지만 흘러내리는 땀방울을 감수할 만한 가치는 충분하다. 미술관 밖 풍경뿐 아니라 그곳에 이르는 여정도 ‘서울의 진면목’ 그 자체이기 때문이다.

골목 초입은 ‘오월(O’wall)’ ‘앤스나무(ann’s namu)’ 같은 아기자기한 카페들의 공간이다. 둘러보다 한 번쯤, 가쁜 숨을 고를 때가 되면 어느새 주위는 집주인의 품성과 개성을 드러내는 다채로운 양옥이 늘어선 주택가로 바뀌어 있다. 마치 유럽의 어느 마을 같은 풍경에 빠져 걷다 또 한 번, 숨을 고를 즈음이 되면 이번엔 이곳에 한때 작가 현진건의 자택이 있었음을 알리는 ‘현진건 집터’ 표지석이 눈길을 끈다. 길 건너편으로는 개화파 지식인 윤치호의 아버지 윤웅렬이 지은 한옥 별장이 건재를 과시하고 있다. 땀을 한 번 닦고 다시 길을 오른다. 이제 골목은 곳곳에 ‘개발제한구역’ 팻말이 꽂힌 고즈넉한 산길로 바뀌어간다. 점점 나무가 무성해지고, 겨우 10분 전까지 귓전을 울리던 도시의 소음이 까맣게 잊힐 즈음, 골목 끝에서 비로소 미술관이 모습을 드러낸다.

자하미술관 설립자 강종권 관장은 기업인 출신의 미술애호가로 인왕산을 등산하다 이 터를 발견했다고 한다. 주변 산세와 어우러진 미술관을 지으면 좋겠다는 생각에 사재를 털어 건물을 올렸고, 2008년 3월 개관 후 줄곧 무료로 운영하고 있다. 심지어 갤러리에 으레 있게 마련인 카페조차 내지 않았다. 백숙영 큐레이터는 “미술관 ‘등산’에 지친 방문객들이 사무실 문을 두드리면 시원한 물을 드리기는 한다. 하지만 오신 분들을 상대로 장사를 하지는 않겠다는 게 관장님의 뜻”이라고 했다.

“좀 더 여유있게 이 공간을 즐기고 싶어하는 분들은 갤러리 앞 잔디밭에서 쉬시면 돼요. 풍경을 감상하기에 그만이거든요.”

서울은 마천루와 산줄기가 어우러지고, 현대 문화 속에 600년 전통이 살아 숨 쉬는 독특한 도시다. 그 ‘진면목’이 도심이면서 산속이고, 자연스러운 중에 실험예술이 시도되는 자하미술관 안에 있다.

● 위치 | 서울 종로구 부암동 362-21

● 운영시간 | 화~일요일 오전 10시~오후 6시(매주 월요일 휴관)

● 문의 | 02-395-3222

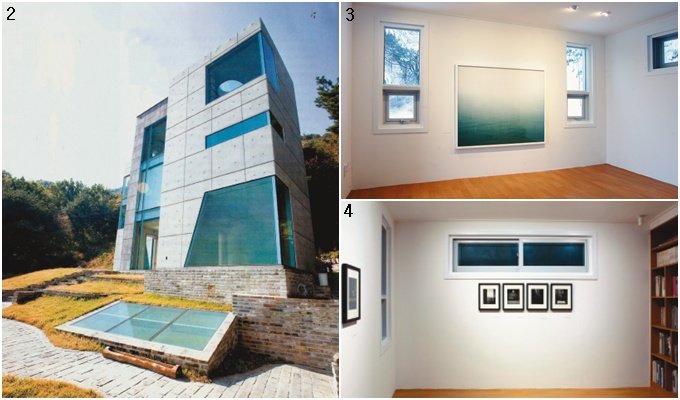

1.2.3.4. 곳곳에 채광창이 있어 자연광과 외부 풍경이 또하나의 전시 작품이 되는 자하미술관 전시실

5. 단풍으로 물든 북한산이 미술관을 감싸고 있다.

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)