이용휴는 당대 최고의 작가요 이단전은 천민이었다. 그가 천민이란 사실을 모를 리 없는 이용휴는 초면에 그를 인정했다. 이단전은 너무도 감격하여 이용휴가 세상을 떠나자 만시(輓詩)를 지어 올리며 이 사연을 적었다. 당대 대가와의 첫 대면에서 이단전이 내민 시집이 ‘하사고(霞思稿)’였다. 이용휴는 여기에 다음과 같은 서문을 얹어주었다.

[노인이 할 일이 없어 곁에 앉아 있는 손님에게 평소에 본 기이한 구경거리나 특이한 소문을 말해달라고 했다. 그중 한 분이 이렇게 말했다.

“아무 해 겨울 날씨가 봄처럼 따뜻했는데 홀연 바람이 일더니 눈이 내렸습니다. 밤이 되어 눈이 그치자 무지개가 우물물을 마셨습니다. 마을 사람들이 깜짝 놀라 소란을 피운 일이 있답니다.”

또 다른 손님은 이런 이야기를 들려주었다.

“지난 번에 만난 행각승(行脚僧)이 이런 이야기를 했습니다. 언젠가 깊은 산골짜기로 들어갔을 때 한 짐승을 맞닥뜨렸는데 범의 몸뚱아리에 푸른 털을 하고 뿔이 난 데다가 날개가 돋쳐 있고 소리는 어린아이와 같았다고 합니다.”

이야기를 듣고 나서 나는 황당한 거짓말 같아 도저히 믿을 수가 없다고 했다. 다음날 아침 한 소년이 찾아와서 시를 봐달라고 했다. 이름을 물었더니 이단전(李亶佃)이라고 했다. 이름부터 남들과 달라서 놀랐는데 시고(詩稿)를 펼치자마자 괴상하고 번쩍번쩍한 빛이 솟구쳐 무어라 형용하기가 어려워 평범한 사고를 넘어서 있었다. 그제야 비로소 앞의 두 손님 이야기가 거짓말이 아님을 믿게 됐다.]

보통의 시집 서문과 달리 특이한 구성의 글이다. 이용휴는 황당한 거짓말 같은 이야기가 현실에 존재할 수 있음을 이단전의 시를 보고 깨달았다고 말한다. 극찬이 아닐 수 없다. 이단전의 ‘하사고’에서 지금까지 만나볼 수 없었던 특이한 시세계를 발견한 것이다. 시가 얼마나 독특했으면 이용휴가 그런 평을 했을까. 하기는 ‘무지개 생각’이라는 시집 제목부터가 남다르다.

호는 필한(疋漢), 하인놈

한편 이용휴는 이단전이라는 작명(作名)에 놀랐다고 했다. 단(亶)은 ‘진실로’라는 의미요, 전(佃)은 소작인 또는 머슴이라는 뜻이니 단전이란 이름은 영락 없이 진짜 머슴, 진짜 하인이 아니고 무엇이겠는가. 누가 그런 자기모멸적인 이름을 지어주겠는가. 이용휴가 이상하다고 여길 만도 했다.

이단전은 연암 박지원의 절친한 친구이며 재상을 지낸 유언호(兪彦鎬) 가의 종이었다. 그의 어머니는 여종이었고 아버지는 누구인지 알 수 없다. 아비도 모른 채 계집종에게서 난 천출임이 분명했다. 이단전과 교유한 바 있는 임천상(任天常)도 “지체가 지극히 낮고 미천하며, 사람도 엉성하고 물정에 어둡다”고 평했다.

더욱 기이한 것은 이름만 아니라 호(號)조차 필한(疋漢)이라는 사실. 이용휴가 호의 뜻을 묻자 이단전은 이렇게 답했다. “필(疋)은 하인(下人)이다. 내가 바로 하인놈이니 호를 필한이라 하는 것이 합당하지 않겠소?”

필(疋)은 하인(下人) 두 글자를 합한 글자요 한(漢)은 사내라는 뜻이니 필한은 ‘하인놈’이 된다. 수많은 사람들의 호를 듣고 보았지만 스스로 ‘하인놈’이라고 떠벌리는 호는 보지도 듣지도 못했다. 우아하거나 상징적이고 멋지고 품위 있는 호를 쓰는 것이 상례이고, 더구나 시인이란 그런 데 매달리는 존재가 아닌가. 그렇건만 이단전은 이름과 호로써 ‘나는 종놈’이라고 밝히고 다녔다.

게다가 그는 자(字)까지 운기(耘岐)와 경부(耕傅)라고 썼다. 김매고 밭갈이하는 사람이라고 너스레를 떤 것이다. 또 문집 ‘풍요속선(風謠續選 : 영조시대 시 700여수를 시인별로 엮은 책)’에는 호를 인헌(因軒)이라 하고 연안(延安) 이씨라고 밝혔으나 근거가 무엇인지는 알 수 없다.

이단전은 자호를 통해 천민임을 드러낸 데 그치지 않고 자신이 유씨집 종이라는 사실도 스스럼없이 밝혔다. 자신의 내력은 물론, 조상의 낮은 출신조차 발설하면 죽일 듯 덤벼드는 것이 우리네 근성임을 생각하면 이단전의 행동과 처신은 파격, 그 자체다. 그래서 지인들은 그를 더욱 높이 평가했다.

그는 신분이 천출일 뿐만 아니라 인간으로서의 불행을 골고루 갖추었다. 몹시 왜소한 키에 애꾸였고, 얼굴이 심하게 얽어 생김새가 형편이 없었다. 말은 어버버하고 조리가 없었다. 그런 그가 시를 짓겠다고 문사들을 찾아다녔으니 가당치도 않은 일이었다.

누구나 아는 바와 같이 시(詩)란 양반 사대부의 전유물이다. 삼국시대 이래로 시인의 99%는 신분이 높은 남성이었다. 가물에 콩 나듯 승려나 여성, 평민이 시인 행세를 하기도 했으나 모두 예외일 뿐이다.

조선후기에 서민문화가 발달하자 이른바 여항시인이 등장하기도 했지만 양반 사대부 중심의 문학구조가 바뀐 것은 아니었다. 또 여항시인들이 문학 활동을 활발히 했다 해도 그들 대부분은 일반평민이 아니라 중인(中人)이었다. 더구나 노비와는 비교할 수 없는 높은 신분으로 여가활동을 즐길 만큼 부유했다. 어디에도 노비를 위한 시작(試作)공간은 없었다.

사실 어떤 주인이 시를 짓는답시고 멋 부리고 다니는 노비를 용납하겠는가. 그러나 노비 출신 시인이 아주 없었던 것은 아니다. 명종 때 김해의 관노였던 어무적(魚無跡), 전함노(戰艦奴)였던 백대붕, 천민이었으나 양민(良民)으로 신분상승을 한 홍세태 등이 대표적이다. 그중에서도 홍세태는 워낙 시를 잘 짓자 당대 명사들이 돈을 내 노비신분에서 풀려나게 해준 경우다. 물론 이러한 사례는 극히 드물다.

유씨 집안에서는 하라는 일은 안 하고 시를 짓는답시고 떠도는 이단전을 어떻게 대우했을까? 그 점이 몹시 궁금하지만 아쉽게도 주인집과 이단전 사이에 벌어진 갈등이나 인정의 양상을 보여주는 자료는 없다. 다만 당시 정황으로 보아 이런 추정이 가능할 것이다. 주인 집안에서는 사대부들 사이에 명성을 얻은 이 하인같지 않은 하인을 법으로 막을 수도 없고 방임할 수도 없어 적당히 인정하고 말았을 것이다. 당대의 명사들과 허교(許交)하는 처지의 종을 학대했다간 주인집의 명예도 동시에 떨어지기 때문이다. 우의정을 지낸 당대의 명사 유언호 집에서 그렇게 했을 리 없다. 시 쓰는 종을 좋아하지는 않았겠지만 어쩔 수 없이 묵인하지 않았을까.

이단전은 시를 잘했다. 인간으로나 환경으로나 최악의 조건을 가진 그였지만 시를 짓는 재능 하나는 하늘이 내렸다고 할 수 있다. 사대부들 사이에서 시 잘 짓는 노비라는 명성이 자자하였다.

그 스승에 그 제자

그러나 그의 뛰어난 시작솜씨가 타고난 천재성 때문만은 아니었다. 그는 창작을 위해 대단한 노력을 기울였다. 먼저 시를 배우러 유명한 시인들을 두루 찾아 공부했다.

그의 스승은 누구일까. 조수삼은 그의 시선생이 처음에는 초부 남유두였다가 나중에는 형암 이덕무로 바뀌었다고 증언했다. 첫 스승이 남초부라면 남공철의 족숙(族叔)인 남유두(南有斗, 1725~98)임이 분명하다. 남유두는 ‘병세재언록(幷世才彦錄)’에도 소개될 만큼 당시 이름 있는 시인이었다. 하지만 비정상적으로 게으르고 지나칠 정도로 물정에 어두운 것으로도 유명했다.

남공철의 ‘지산초부전(芝山樵夫傳)’에는 남유두의 우스꽝스러운 면모가 묘사되어 있다. 쌀독이 비었다고 하소하는 처자식에게 “편안히 생각하라”고 말하고, 한 달 내내 머리를 빗지 않고 일년 내내 발을 씻지 않아서 딸이 그의 등을 긁고 나면 먼지와 때가 손톱 밑에 가득했다. 현실의 급선무를 묻는 정승 유언호에게 “더욱 독서에 힘쓰고 그런 후에 물으시오”라고 말할 정도였다.

나중에 스승으로 모신 이덕무(李德懋, 1741~93)는 당대를 대표하는 시인이다. 특히 그는 시를 잘 가르치는 것으로도 이름이 널리 알려져 사대부에서 여항의 비천한 사람까지 두루 찾아왔다. 유득공의 저서 ‘고운당필기’에는 ‘보파시장(補破詩匠)’이란 부분이 있는데, 잘못 쓴 시구를 고쳐주는 시 땜장이 신세를 자조적으로 묘사한 글이다. 한 시대의 사백(詞伯)인 이덕무가 아무리 시를 가르쳐도 가난에서 벗어나지 못하자 망건 수선공, 짚신 수선공, 솥 땜질공, 소반 수선공에 빗대어 자신을 시 땜장이라 자조적으로 부른 것이다. 이단전이 사검서(四檢書 : 규장각의 핵심요직인 검서관에 임명됐던 박제가, 유득공, 이덕무, 서이수를 가리키는 말)를 쫓아 공부했다고 한 심로숭의 말은 사실에 가깝다.

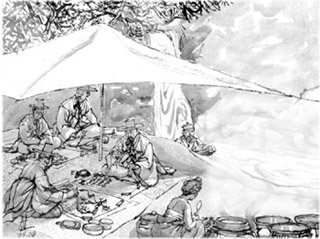

이단전은 항상 닷 되들이 큰 주머니 하나를 차고 다니며 좋은 시구를 얻을 때마다 그 주머니 속에 집어넣었다. 당나라 시인 이장길(李長吉 : 외출할 때마다 등에 금랑을 메고 다니다가 좋은 구절을 얻으면 주머니에 넣었다는 일화가 전해진다)의 행동과 비슷했다. 남공철은 이단전의 시집에 서문을 쓰면서 그의 젊은 시절 공부하는 모습을 이렇게 묘사했다.

날이 밝기를 기다려 문밖으로 나가 여러 문인(文人)과 명사(名士)를 두루 찾아보고 비평을 받았다. 이와 같은 일을 10여년 동안 게을리한 적이 없었다. 그로 인해 이군의 명성이 세상에 널리 알려졌다.]

이단전은 10여년간 한결같이 시인이 되겠다는 집념을 불태웠다. 종의 신분이라 낮에는 일하고 밤에 시를 쓸 수밖에 없었을 것이다. 등불을 밝히고 밤새 시를 쓰고 또 깨끗하게 정사하여 날이 밝으면 저명한 시인들을 찾아다니며 품평을 해달라고 했다.

흥미로운 사실은 그가 시인들을 두 그룹으로 나누어 다른 종이에 써서 보여주었다는 점이다. 중국을 배우는 학자란 이덕무를 비롯한 북학파(北學派) 학자들로, 시를 분전태사지에 쓴 이유는 그것이 중국에서 생산된 죽지(竹紙) 계열의 종이로 북학파 학자들이 즐겨 사용했기 때문이다. 지금도 그들이 필사한 책 가운데 가끔 분전태사지가 나온다.

반면 북학파를 배척하는 학자들에게 줄 때는 보통 종이에 썼다. 기호에 따라 종이도 다른 것을 사용할 정도로 당시에는 북학파가 새로운 바람을 일으켰고, 그에 대한 반발도 심하였다. 추구하는 학문에 따라 문방구는 물론 읽는 서책까지 서로 달랐다. 이단전은 그런 속사정을 훤히 파악하여 대응했다.

과부가 밤에 곡하듯

이단전은 북학파 쪽에 기울었던 듯하다. 시인들을 찾아다니며 품평을 구하면서 그의 시명(詩名)은 점차 사대부들에게 인정받았고, 이덕무에게 시를 배운 까닭인지 시풍은 새로운 경향을 추구하였다. 본래는 당시(唐詩)를 배웠으나 이덕무로부터 시를 배운 뒤 예전 시고를 모두 불태우고 명대(明代) 시풍을 배워 서위(徐渭), 원굉도(袁宏道), 종성(鍾惺), 담원춘(譚元春)을 따라갔다. 그의 변은 이러하였다.

[시는 당시(唐詩)가 가장 뛰어나다. 그러나 진실한 감정과 경물(景物)을 그려낼 수 없다면 모의작이 되어 음식을 죽 늘어놓고 옷감을 덕지덕지 쌓아놓은 것과 같아 붓과 벼루에서 손을 떼자마자 벌써 진부한 말, 죽은 시구가 되어버린다. 차라리 명(明) 이후의 작가를 스승으로 삼아서 가슴속에 쌓인 울분과 기굴(奇푞)한 기상을 쏟아내는 것이 낫겠다.]

그는 개성을 발휘하고 싶어했고 그 결과 그의 시는 특이한 작풍을 띠게 됐다. 남공철은 ‘이단전의 시를 읽고’에서 다음과 같이 평했다.

[이군의 시는 영롱한 마음과 지혜가 담겨 있는데, 때때로 곤궁함과 불평의 언어를 드러내기도 한다. 따라서 군의 시는 마치 화를 내는 듯하고 비웃는 듯하며 과부가 밤에 곡하는 듯하고 나그네가 추운 새벽에 일어나는 듯도 하다. 비록 일가(一家)를 이루지는 못했으나 그 안에는 취할 만한 점이 있다.]

남공철은 원굉도가 ‘서문장전(徐文長傳)’에서 서위의 시를 평한 대목을 빌려다 이단전 시의 특징을 설명했다. 울분과 신기(新奇)의 시를 창작한 점에서 이단전은 명나라 천재시인 서위를 닮았다. 그렇다면 이제 이단전이 지은 시를 직접 살펴보자.

기발한 착상, 비유의 명수

관왕묘에서(題關王廟)

낡은 묘는 으슥하여 대낮에도 스산하고의젓한 관우(關羽) 상은 한(漢)의 의관 입었구나.중원 평정 큰 사업을 완수하지 못해선가천년토록 적토마는 안장을 풀지 않네.古廟幽深白日寒 儼然遺像漢衣冠當時未了中原事 赤兎千年不解鞍

거미(蜘蛛)

배는 불룩 경륜이 담겨 있고먹이를 도모하려 그물을 쳐놓고서이슬방울 군데군데 깔아놓은 데로바람 타고 날아온 나비 걸려드누나!滿腹經綸在 謀身網퇂爲露珠能點綴 風蝶使橫罹

그의 대표작이라 해도 과언이 아닌 ‘관왕묘’는 조선시대 남대문밖, 현재 힐튼호텔 부근에 있던 남관왕묘(南關王廟)에서 지은 시다. 서울에는 관왕묘가 두 군데 있다. 그 가운데 남관왕묘는 사라지고 현재는 동대문밖 동관왕묘(東關王廟)만 남아 있는데 다름아닌 삼국시대 명장 관우(關羽)를 모신 사당이다. 관우는 중국인들에게 전쟁신으로 알려져 있다. 임진왜란 때 조선에 출병한 명나라 장군의 부탁으로 선조가 명령하여 관우를 제사 지내게 한 곳이 관왕묘다. 그 사당에 적토마를 타고 있는 관우의 소상(塑像 : 흙으로 만든 상)을 안치했는데 이단전이 이를 소재로 시를 썼다.

1, 2구는 대낮에도 으스스한 사당 분위기를 묘사해 살기 띤 전쟁을 느끼게 해준다. 3, 4구에서 이단전은 기발한 착상을 한다. 안장 위에 관우를 태운 적토마를 떠올리며 적토마가 아직도 안장을 풀지 못한 이유는 중원을 차지하지 못한 천년 전 영웅의 한(恨) 때문이라고 해석한 것이다.

‘풍요속선’은 이 시를 뽑고 재사(才思)가 청경(淸警)하다고 평했는데 올바른 평이다. 이 시는 인구에 회자되었고 훗날 김삿갓의 시로 오인되기도 했다.

거미를 소재로 한 시도 참신하다. 불룩한 배가 거미의 경륜이 담긴 것이라고 한다든지 거미줄에 달랑달랑 붙어 있는 이슬방울이 나비를 속이기 위해 배치한 것이라는 등 어디에서도 볼 수 없는 발상이 돋보인다. 이처럼 이단전은 사물의 기이한 측면을 포착하는 솜씨가 탁월했다. 조언림(趙彦林)은 이 두 편의 시를 보고 그를 기이한 재사라 아니할 수 없다고 추켜세웠다.

현재 이단전의 시집이 전해지지 않아 작품 세계를 면밀히 검토할 수는 없지만 흩어져 있는 구절을 통해 그의 수준을 엿볼 수 있다. 다음은 임천상이 뽑은 시구다.

바람벽이 고요하니 벌레들이 입을 들이대고뜰이 비자 학 하나만이 지키고 있다.壁靜虫多口 庭虛鶴一身

바위틈 샘물은 지혜롭게 울고나뭇등걸의 새는 천치인양 앉아 있다.竇泉鳴其慧 鳥坐如癡

젓대소리는 밤을 흔들며 감돌고등불 그림자는 강을 거두며 돌아간다.笛聲搖夜落 燈影斂江歸

첫 번째 시구는 정적 속의 존재를 포착한 시선이 특이하고, 두 번째 시는 감각이 탁월하다. 졸졸졸 흐르는 샘물소리를 지혜로 표현하고 나뭇등걸 위에 앉아 있는 새를 천치에 비유해 그 소리와 동작이 생생하게 다가온다. 이처럼 이단전은 은유와 직유로 사물을 인간화하는 데 능숙했다.

세 번째 시는 더욱 그렇다. 젓대소리가 밤을 ‘흔들며’ 감돈다고 하였고, 등불이 강을 ‘거두며’ 간다고 하였다. 하나같이 평범하지 않고 자연에 대한 심도 있는 관찰력을 보여준다.

조희룡은 “그의 시는 허공 밖에 상을 던지는 것으로 사람을 놀라게 할 만한 것이 아니면 입 밖에 내지 않았으니 두보가 이른바 ‘시어가 사람을 놀라게 하지 않으면 죽어도 쉬지 않겠노라(語不警人死不休)’라고 한 말이 먼 훗날 이단전을 위해 말한 것이다”라고 말한 바 있다. 위의 시들을 보면 결코 과장이나 거짓이 아니다. 임천상은 이단전의 시가 귀신이 하는 말 같다고 칭찬했다.

불청객으로 떠돌다

이단전은 시인으로 이름을 날렸지만, 홍세태처럼 면천(免賤)의 운을 누리지는 못했다. 당연히 사대부들이 그를 따뜻하게 맞이했을 리 없다. “시에 능하고 글씨를 잘 썼고 이름이 일세에 떨쳐 사대부와 교유하였다”고 하나 결코 친근하게 대했다고는 할 수 없다. 하지만 이단전은 사회의 냉대에 아랑곳하지 않고 가고 싶은 곳이면 어디든 갔다. 한마디로 사대부들이 모여 시를 짓는 곳의 불청객이었다.

남공철은 “시(詩)를 짓고 그림을 그리는 산수(山水) 모임에는 군이 번번이 뒤따라왔다”고 추억했다. 그나마 이단전을 아는 체해주는 사대부는 남공철, 임천상, 조수삼 등이었다. 또 한 사람 기인화가 최북(崔北)이 있었다. 최북을 남공철에게 소개한 사람이 다름아닌 이단전이었다. 그렇게 보면 이단전은 천민 신분이었음에도 당시 예단(藝壇)의 마당발이었던 듯하다.

남공철의 시집에 ‘봄날에 이단전이 이르렀다(春日李佃至)’라는 제목의 시가 있다. 어느 봄날 그가 불쑥 찾아왔을 때 지은 시다. 그중 뒷대목을 보자.

호사가로 그대만한 자 없어약속도 하지 않고 우연히 찾아왔으니.얼굴은 갈수록 주름잡혀가고옷가지도 해어져 있네.본분을 지켜 시 구절에 고질병 되니처자들은 겨죽을 달갑게 여기네.맹세코 고관들을 찾아다니며청탁하는 일은 하지 않는다.여기에 본분을 지키는 마음 있음을 기뻐하노니대화를 나누는 사이 해가 저문다.好事莫如君 偶然來不約容鬢漸疲皴 衣巾亦弊落守素癖詩句 妻子甘藜藿誓不謁公侯 屑屑事干囑喜玆有素心 晤言日將夕

이단전은 예기치 않은 상황에서 불쑥 찾아오는 것으로도 사람들의 시선을 끌었다. 조수삼은 그가 죽은 뒤 ‘이단전전’을 지으면서 한 가지 에피소드를 남겼다.

[나는 이단전의 친구다. 일찍이 바람이 세게 불고 눈이 몹시 내리던 날이었는데 몹시 다급하게 문을 두드리는 소리가 나서 나가 보니 다름 아닌 단전이었다.

단전은 소매에서 자기의 금강산 시를 꺼내 보이면서 이렇게 말하는 것이었다. “구천구백구십구 명의 사람이 모두 좋다고 해도 안 되고, 오로지 선생 한 사람이 좋다고 해야만 그제야 됩니다. 그러니 선생께서 평가를 내려주시지요.”

드디어 서로 더불어 밤새 술을 마시고 시를 읊은 뒤 가버렸다. 되돌아보니 그때 나눈 한마디 말이 천고(千古)의 마지막 말이 되었다.]

조수삼과 이단전은 모두 이덕무에게 시를 배운 동문이다. 그런 조수삼이 이단전을 마지막 보았을 때도 불쑥 찾아와 시를 보이며 평을 부탁했다는 것이다.

이단전은 이렇듯 언제나 불쑥 사람들 앞에 나타났다. 조수삼만이 아니라 누구에게나 그랬다. 결례가 될 수 있는 행동을 자연스럽게 했다.

세속적 예법에 개의치 않는 그의 이러한 행동에서 내면 깊이 숨겨져 있는 고독을 읽을 수 있지 않을까. 이덕무와 남공철을 그리워하며 고독을 달래는 그의 시를 보면 짐작할 수 있다.

강가 누각에서 벗을 그리워하다(江閣懷人)

멀리 떠난 벗을 그리며 답답함을 풀 길 없어흐르는 물을 보기만 하며 홀로 서성대네.3년 동안 남도 감찰을 보지 못했고천리 멀리 있어 이 검서는 만나기 어렵구나.봄비 내린 뒤라 언덕 너머 돛단배는 둥실 뜨고석양이 찾아온 강에는 꽃과 새들 가득하다.소리 높여 노래 부르지만 아는 이 하나 없고뱃머리에 튀어오르는 물고기만 보이네.遠客孤懷鬱未舒 每臨流水獨躊躇三年不見南監察 千里難逢李檢書隔岸帆檣春雨後 滿江花鳥夕陽餘高歌唱罷無人識 惟有船頭潑剌魚

여기서 남 감찰은 남공철, 이 검서는 이덕무를 가리킨다. 홀로 멀리 떠도는 고독감을 풀길이 없어 강가에서 친구를 그리는 이단전의 모습이 그려진다.

狂人과 자유인

세속적 기준으로 보면 이단전은 현실에 적응하지 못하는 기인이었다. 노비임에도 내키는 대로 행동하는 거침없는 성격의 소유자였다. 이러한 그의 성격에 대해 여러 사람이 지적했다. 우선 남공철은 이단전의 시를 논한 글에서 이렇게 말했다.

[군은 역사서를 읽다가 충신(忠臣)과 열사(烈士)가 절개를 지켜 항거하고 의를 좇아 목숨을 버리며, 창과 칼날을 밟고 쏟아지는 화살과 바위를 무릅쓰고 나아가는 장면을 보면, 책 위에서 데굴데굴 구르고 펄쩍펄쩍 뛰다가 어떤 때에는 하염없이 목놓아 통곡하기도 했다. 그러다가 천하가 잘 다스려져 유술(儒術)을 높이고 예악(禮樂)을 일으키는 장면에 이르러서는 멍하니 걱정이 사라져서 대낮에 꾸벅꾸벅 조는 사람 모양을 했다.

나는 일찍이 기이하고 특이한 것을 기준으로 사람을 찾으면 제대로 된 사람을 잃을 우려도 있지만 왕왕 뛰어난 사람을 얻기도 한다고 생각했는데 이군에 있어서 이 사실은 틀림이 없다.

군은 술을 즐겨 하는데 술을 마신 뒤에는 비록 사대부(士大夫)를 만나도 그들의 잘못을 직선적으로 지적했으며, 때로는 모욕을 주고도 그 사실을 깨닫지 못했다. 이로 말미암아 그를 비방하는 사람이 매우 많아 군을 광생(狂生),망자(妄子)라고 지목했다. 그러나 우리 모두 그의 재주를 아꼈다.]

역사책을 읽다가 의인의 활약상을 보면 책 위에서 데굴데굴 구르고 펄쩍펄쩍 뛴다고 했다. 제 기분에 압도되어 책을 읽고 흥분한 탓이다.

한번은 그가 임천상을 쫓아 과거시험장에 들어가 다른 사람을 위해 시권(試券)을 베껴주는데 몇 구를 쓰고 나선 붓을 내던지며 “나는 그 괴로움을 견디지 못하겠소!”라고 했다 한다. 그는 곳곳에서 세인과 어울리기 어려운 독특한 행동을 했다. 조수삼의 ‘이단전전’에도 그의 광적인 행동이 잘 나타난다.

[이단전은 성품이 산수를 좋아하여 남들이 그를 잡고 함께 놀러가자고 하면 일이 있다는 핑계로 사양하는 법이 없었다. 산수에 이르면 큰 술잔을 휘두르며 웅얼웅얼 끙끙대며 시를 짓다가 누워서는 깔아놓은 자리에 가득하게 구토를 했다. 비록 비가 오고 눈이 오고 서리와 이슬이 내리는 때라도 드르렁드르렁 코를 골며 개의치 않았다.

언젠가는 상복을 입고서 시를 짓고 술을 마시는 자리에 언제나처럼 출입하였다. 이를 놓고 누군가 경계를 하자 단전은 웃으며 말했다. “예절이란 게 우리 같은 자를 위해 만들어놓은 것인가? 이것은 잠방이 속에 사는 이와 같은 것일 뿐이야!” 구속과 장애를 받지 않는 행동이 대개 이런 식이었다.]

산에 가자면 만사 제쳐놓고 그 자리에서 떠나고, 산수에 이르면 만취하고 구토하고 춥건 비오건 상관없이 누워서 자는 사람, 상주로서 해서는 안 될 일조차 거침없이 해대는 사람, 그는 세상이 만들어놓은 예절을 무시했다. 그야말로 자유롭게 세상을 휘저으며 살고자 했다. 그는 그물에 걸리지 않는 바람 같은 존재였다.

[그는 집안이 가난하여 늘 글을 베껴주는 일을 하였는데 하루에 30장에서 50장을 신물이 나도록 베끼고서 돈을 얻으면 바로 술을 받아다 마셨다. 취하면 초서(草書)를 휘갈겨 썼는데 한두 줄에 글자는 겨우 10여자를 썼다. 어떤 때에는 오른쪽에서부터 쓰기 시작하여 왼쪽 부분을 쓰기도 하였고, 어떤 때에는 아래쪽부터 쓰기 시작하여 위쪽으로 쓰기도 하였다. 간혹 주문(?文)을 사용하기도 하였는데 종횡으로 울퉁불퉁하게 써서 위치가 제대로 잡혀 있지 않았다. 그러나 글자는 모두 마른가지와 괴석과 같아서 비쭉비쭉 살아 움직였다.]

그는 먹고 살기 위해서 이른바 용서(傭書)를 했다. 초서(抄書)라고도 하는 용서는 남에게 고용되어 글을 필사해주고 임금을 받는 밥벌이다. 가난한 선비들은 빠르게 필사할 수 있는 재주를 이용해 밥벌이를 했다. 이단전은 그렇게 번 돈으로 술을 사서 마셨다.

초서를 할 때도 그는 평범하게 쓰지 않고 자기 성깔대로 써서 괴기한 성미를 드러냈다. 그 괴벽하고 이상한 행동은 평범한 생활인의 눈으로 평가할 수 있는 것이 아니라, 예술가의 광적 행위의 일종이었다.

술에 취해 죽다

천한 신분으로 자유를 구가하며 예술가의 삶을 살고자 했던 이단전, 그의 말로는 더욱 비참했다. 누더기를 걸치고 밥을 먹지 못해 자주 꼬르륵 소리를 내며 다녔다. 어떤 이가 그의 재주를 아끼고 불쌍히 여겨 집안 처녀와 결혼시키고 살림을 차려주기 위해 사대부들에게 두루 편지를 내어 도움을 청한 적도 있으나 이단전을 미워하는 사람이 있어 성사되지 못했다.

이후 이단전은 날이면 날마다 머리를 풀어헤치고 미친 듯 노래를 불렀다. 그렇게 1년여를 보내다가 길에서 쓰러져 죽었는데 그때 그의 나이 36세였다. 장사를 치를 수도 없어서 평소 그를 알고 지내던 사람들이 돈을 모아 서산(西山) 자락에 묻었다고 한다.

그의 죽음을 비교적 정확히 기억한 이는 심로숭이다. 그는 ‘자저실기(自著實記)’에서 이단전이 비명횡사했다고 전하면서 그의 죽음을 안타까워했다.

[이단전은 네 검서(檢書)를 쫓아서 배웠다. 시를 지었는데 왕왕 지혜로운 말이 있었다. 때때로 나를 찾아와 서로 마주하고 술을 마시고 시를 지었다.

을사년 겨울에 내가 원정(園亭)에 머물 때 마침 큰눈이 내리고 방안의 매화가 몇 송이 꽃을 피우고 있었다. 쓸쓸히 아무런 상념도 없는데 홀연히 단전이 오는 것이 보였다. 서둘러 술을 내어 마시게 했다. 날도 저물어 만류하고 더불어 대화나 나누자고 하였더니 단전이 사양하며 “밤에 다른 사람과 놀기로 약속하였는데 식언할 수가 없습니다”라고 하였다. 할 수 없이 그러라고 하였는데 그러고 나니 몰취미하기 짝이 없었다.

다음날 아침 들으니 단전이 동네 이웃에 사는 선비 임하상(任夏常)의 집에서 죽었다는 것이 아닌가! 대개 임하상과 술을 마시기로 약속한 것인데 술이 과하여 갑자기 죽은 것이다. 그를 그냥 보내지 않았던들 죽지 않았을 것을. 지금 생각해도 대경실색함을 그칠 수가 없다.]

죽기 전날 큰눈이 내렸고, 이단전은 언제나처럼 약속도 하지 않은 채 불쑥 당대 명인 가운데 한 사람인 심로숭을 찾아갔다. 그러나 그는 거기도 오래 머물지 않고 그 동네의 임하상이란 사람 집에서 폭음을 하다가 돌연 죽었다. 평생을 빌어먹으며 시인으로 산 이단전의 말로는 이렇게 비참했다.

그가 죽기 전에 지은 수성동(水聲洞)이란 시에 이런 구절이 있다.

떨어지는 해 남은 힘이 없고 뜬 구름은 스스로 그 모습 바꾸네.落日無餘力 浮雲自幻容

시는 무언가 조락(凋落)과 죽음을 암시하고 있다. 사람들은 자신의 운명을 예견한 참시(讖詩)라고 했다. “사람으로서 누군들 죽지 않으리오만 이런 아름다운 구절을 얻는다면 죽어도 또한 무엇이 안타까우랴”라는 말이 있으니 이는 이단전을 위한 말일 것이다.

죽은 뒤 그의 흔적은 없었다. 시집도 누군가의 집에 보관되어 있었으나 간행해줄 사람이 없었다. 조수삼은 이단전의 시집을 출간해줄 사람을 기다린다고 했으나 그런 일은 일어나지 않았다. 그저 그가 쓴 초서(草書)가 가끔 인간 세상에 떠돌아다녔을 뿐이다.

하지만 그를 추억하는 사람은 적지 않았다. 각종 필기에 그는 시대를 대표하는 기인의 한 사람으로 수록되어 있다. 다음은 조수삼의 ‘추재집’에 실린 이단전의 추모시다.

글씨는 전서(篆書)요 얼굴은 원숭이꼴,시는 신선의 말이요 읊기는 귀신의 휘파람 소리라.부용꽃이 정정하게 진흙탕에서 피어오른 듯겨울 솔이 낙락하게 구름 낀 산봉우리에 가로 자라는 듯그의 힘은 조물주를 밀치고 신기함을 다투고그의 광망은 번쩍번쩍 신령한 지혜 일어난다.눈 내리는 빈산에 만취해 누워서는긴 밤 내내 조금도 일어나지 않네.오호라 세 번째 노래 부르니 그 노래 처량하여라풀숲 사이 둥그런 무덤에 젊은 시인 묻혀 있네.書如鳥篆面猴獠 詩是仙語吟鬼嘯芙蓉亭亭出汚泥 寒松落落橫雲嶠力排化兒爭神奇 光芒熠爍生靈竅雨雪空山大醉臥 長夜漫漫曾未料嗚呼三歌兮歌凄凄 草間纍纍埋年少

장혼은 7언 절구 한 수로 그의 죽음을 애도하였다.

그 시절 시인의 명성이우레 치듯 귓가를 맴돌더니처량하게 해어진 베옷 입고서깜깜한 무덤에 갇혀 있구나.우스워라! 조물주는장난기가 심해서심심찮게 궁하고 천한 틈에기이한 재사를 태어나게 하니.詩聲當日耳如雷 弊褐凄凉掩夜臺笑天公多戱劇 有時窮賤産奇才冬

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)