- 안동 시내를 조금만 벗어나도 길 양쪽이 사과밭 천지다. 가지가 휘어질 듯 주렁주렁 열린 사과들 사이로 빛 바랜 고옥은 한 폭의 동양화를 그린다.

- 500m 안팎의 야트막한 산자락과 마을을 휘감아 도는 안동호, 임하호의 물줄기가 정취를 더한다.

국보 제121호 하회탈의 형상을 류시중씨가 장승에 새겼다. 하회마을은 주민의 75%가 풍산 류씨인 동성마을이다.

안동은 그 자체가 고건축 박물관이다. 도산서원·병산서원·고산서원 등 현존하는 26개의 서원과 270여 개의 정자, 하회마을을 비롯한 퇴계종택·학봉종택·농암종택 등 유서 깊은 종가에 수많은 재실, 봉정사·개목사·광흥사·용수사 등 사찰과 신라시대 이래로 전해지는 전탑(塼塔)들이 묵묵히 역사의 현장을 지키고 있다. 서울을 출발해 중부고속도로에서 영동고속도로로, 다시 중앙고속도로를 내달려 3시간반 만에 안동에 도착하는 순간, 도대체 다음 행선지를 어디로 할까 어느새 길 잃은 외지인이 된다.

산약을 수확하고 있는 농부. 전국 생산량의 70%를 점유하고 있는 안동 산약은 사과, 안동포에 이어 이 지방의 대표적 특산물로 자리잡았다.

그러나 개인이 세운 정자 가운데 영남 제일이라는 탁청정(濯淸亭· 1541년 건립) 앞에 서자 서글퍼지는 심정을 어쩔 수 없었다. 안동댐과 임하댐은 안동의 지도를 바꾸어버렸다. 옛길은 물 속에 잠기고 유적들은 제자리를 잃었다. 대신 주요 유적지 팻말마다 ‘원래 ○○에 있었으나 댐이 건설되면서 옮겨놓았다’는 문구만 덜렁 남아 있다. 도산서원과 마주하고 있는 시사단(1792년 정조가 퇴계의 학덕을 기려 과거를 보았던 장소) 역시 안동댐 건립으로 물이 차오르자 지금의 자리에 10m 가량 축대를 쌓아 보존했다. 당시 7000여 명의 응시자가 몰려들어 강 모래밭에서 과거를 치르던 장관이 눈에 선하다.

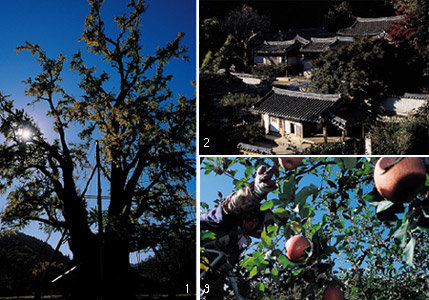

① 나라에 큰 변고가 있을 때마다 운다는 용계 은행나무. 수령 700년의 이 노목은 나무 둘레가 14.5m, 높이 37m에 이른다.<br>② 1000원짜리 지폐에도 그려져 있는 도산서원. 마치 ‘숨은 그림찾기’를 하는 듯하다<br>③ 수은주가 떨어지면서 사과 따는 아낙의 손길도 분주하다.

천등산 가는 길 <br>마을 어귀에서 만난 할아버지의 총총한 발걸음.

하지만 안동에 와서 ‘하회마을’을 지나칠 수는 없는 법. 낙동강 물이 마을을 한 바퀴 감싸고 돌아 흐르는 독특한 지형 때문에 마을 이름이 물 하(河), 돌 회(回)가 됐다고 한다. 낙동강이 태극을 그리며 남후면과 풍천면을 휘감아 도는 모습을 일컬어 연화부수형(蓮花浮水形) 명당이라 극찬하지만 정작 하회마을에서는 그 광경을 감상할 수 없고, 마을로 가다 화천서원 쪽으로 꺾어 부용대에 올라야 한다. 부용대 64m 높이 절벽 끝에 서면 굽이치는 강허리가 한 눈에 들어온다.

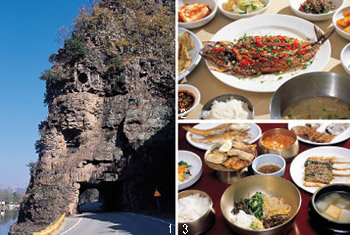

① 안동 남서방향 암산유원지 부근에 있는 암산굴. 주변은 측백나무 자생지로 유명하다.<br>② 고추양념을 얹어 먹음직하게 구운 간고등어 한 마리와 무국.<br>③ 제상에 오르는 각종 나물과 어물, 산적, 탕국을 곁들여 비벼먹는 헛제삿밥. 입가심은 안동식혜가 제격이다.

‘만송정 소나무에 눈 녹는 경치’(하회 16경 중 하나다)를 볼 수 없는 계절을 탓하며 방향을 바꿔 북쪽 천등산으로 향했다. 산자락에 자리한 봉정사(鳳停寺)는, 우리나라에서 가장 오래된 목조건축물인 극락전과 다포 양식의 웅장미를 보여주는 대웅전, 고금당, 화엄강당 등 신라·고려·조선시대를 대표하는 건축물들을 한 품에 안고 있다. 그러나 대웅전 앞에서 큰스님의 독경소리에 정신이 팔려 하산을 서두르다 보면 영화 ‘달마가 동쪽으로 간 까닭은?’의 아름다운 무대인 영산암을 놓칠지도 모른다.

동서남북으로 정신없이 안동을 가로지르다 다시 안동댐 부근에 이르렀다. 지난 4월 안동댐에 국내 최장의 나무다리 ‘월영교’가 완공되면서 KBS 드라마촬영장, 조각공원, 민속박물관, 안동댐 등 주변 관광지도 활기를 되찾고 있다. 물론 이곳에서 헛제삿밥이나 간고등어와 같은 전통음식도 맛볼 수 있다. 헛제삿밥은 말 그대로 제사를 지내지 않고 먹는 밥이다. 원래 안동 양반들이 밤참으로 먹던 음식이었는데 21년 전 ‘까치구멍집’(까치구멍이 있는 초가집을 가리키는 말) 손차행(86) 할머니가 손님용 상차림으로 내놓아 큰 인기를 끌면서 안동 명물로 자리잡았다. 지금은 며느리 서영애(51)씨가 까치구멍집(054-821-1056)의 대를 잇고 있다.

또 몇 년 전부터 간고등어가 새롭게 안동명물로 떠올랐다. 소금에 절인 고등어를 구워먹고 쪄먹는 게 뭐 그리 대단하랴 싶지만 잘 구운 고등어 한 마리와 고추장으로 묻힌 장떡, 날배추를 길쭉길쭉하게 썰어 밀가루를 묻히고 살짝 기름을 둘러 부친 김치전을 곁들이면 어느새 수몰된 고향집 생각에 울적해하는 이들이 적지 않다. KBS드라마 촬영장으로 가는 길 언덕배기의 ‘왕건’(054-821-6440)에서 간고등어 정식과 함께 주인 김강남씨가 직접 만든 장떡과 배추전을 맛볼 수 있다. 그러나 예향(禮鄕) 안동의 깊은 맛을 보기에 2박3일의 여정은 너무 짧았다.

영주 부석사에서 의상대사가 종이로 봉황을 접어 날려보내 그 봉황이 앉은 자리에 봉정사를 지었다고 전해진다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)