- 20여 년간 조선의 독립운동가들을 가혹하게 수사했던 고등경찰 사이가 시치로가 광복을 맞은 서울 한복판에서 살해됐다. 개인사는 거의 알려진 바 없으나 그 이름에 치를 떠는 독립운동가와 지식인이 수두룩할 정도로 일제강점기 그의 악명은 높았다. 당시 그의 죽음을 보도한 ‘경성일보’ ‘대한매일신보’를 중심으로 그의 악행과 죽음에 얽힌 미스터리를 되짚어본다.

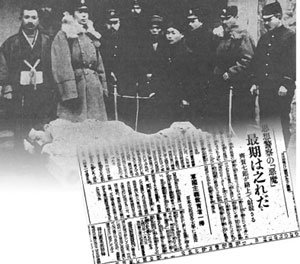

일제강점기 고문 장면과 사이가의 암살을 보도한 ‘경성일보’ 1945년 11월5일자.

그러나 ‘고등계 스타’였던 사이가도 일제의 패망과 운명을 함께했다. 광복 후인 1945년 11월2일 어둠이 깔리기 시작한 저녁 6시30분. 사이가는 서울 원남동 124번지 자택 근처 우체국 건너편 노상에서 권총 두 발을 맞고 단말마와 함께 횡사했다. 생전의 악행에 걸맞은 비참한 최후는 소설의 소재로도 손색이 없을 정도다. 일본에서 출간된 두 작가의 소설에 사이가의 최후를 묘사한 장면이 나올 정도로 그의 죽음은 극적인 요소를 완벽하게 갖추었다.

추리소설 작가 마쓰모토 세이초(松本淸張)는 ‘북의 시인 임화’라는 소설에서 사이가의 피살 장면을 묘사했다. 유기수(兪基秀)라는 청년이 임화(林和)에게 종로 한복판에서 사이가가 살해되어 일대 소동이 일어났다고 다급하게 전했다. 임화가 물었다.

“길거리에서 살해됐단 말이지?”

“그렇습니다. 많은 사람들이 지나가고 있었는데, 별안간 권총소리가 울렸답니다. 그와 동시에 검은 외투를 입은 사나이가 푹 쓰러졌다고 합니다. 쏜 사람은 군중 속으로 도망쳐, 누군지 모습이 보이지 않았답니다.”

대낮 종로거리에서 피살

“사이가 경부가 틀림없는가?”

“물론이죠. 현장을 목격한 사람이 있으니까요.… 결국은 사이가도 천벌을 받은 것입니다. 살해한 사람은 사이가 때문에 지독히 고생한 사람임에 틀림없을 것입니다.”(마쓰모토 세이초, 김병걸 역, ‘북의 시인 임화’, 미래사, 1987, 66~67쪽)

마쓰모토 세이초는 정확한 자료를 토대로 이 소설을 썼다고 한다. 하지만 내용 가운데 사실과 다른 점도 적지 않다고 책을 번역한 평론가 김병걸은 지적한다. 역사적인 배경에서 실존 인물들이 소설에 등장하지만 어디까지나 추리소설 기법이 사용된 픽션이므로 사실과 다른 점이 있을 수 있다는 것이다.

열렬한 공산주의자였던 임화는 평론가이면서 시인이었다. 일제강점기에는 카프(KAPF)에 가담해 프로시인으로 활동하다가 친일단체 문인보국회에 참여한 경력이 있다. 마쓰모토 세이초의 소설에 따르면 임화는 1934년 5월 경찰서로 불려가서 사이가의 심문을 받았다. 그 과정에 있었던 임화의 비밀을 사이가는 알고 있었다. 임화의 동지들도 확실히 모르는 내용이었다. 사이가의 피살 소식에 임화가 안도한 것은 일제에 전향했던 자신의 친일 행적을 자세히 알고 있던 사람이 없어졌기 때문이다. 광복 직전인 1944년 7월 사이가는 반전(反戰)그룹을 일망타진했다. 이 사건은 전 조선의 반전진영에 큰 충격을 주었다.

임화는 광복 후 좌익신문 ‘조선인민보’의 주필로도 활동했다. 1946년 2월에는 조선공산당의 외곽단체 조선문학가동맹의 결성을 주도해 실질적인 지도자로 활약했다. 남로당 기관지 ‘해방일보’의 후신인 ‘노력인민’이 창간(1947년 6월19일)될 때에 임화는 박헌영을 극찬하는 시를 실었다. 1947년 11월 월북하기 전까지는 박헌영, 이강국 노선의 민전(民戰) 기획차장으로 활동했고, 6·25전쟁 때 북한군이 서울을 점령했을 당시에는 서울에서 발행된 ‘해방일보’에 시 ‘전선에로! 전선에로! 인민의용군은 나아간다’(7월8일)와 ‘서울’(7월24일)을 실었다. 낙동강 전선까지 종군작가로 참여했지만 1953년 8월 북한 최고재판소는 그를 미국 간첩 혐의로 사형을 선고했다. 마쓰모토 세이초의 소설은 남로당의 몰락으로 임화가 숙청당하는 비극적 최후에 중점을 두고 있다.

재일교포 작가 김달수(金達壽)의 소설 ‘태백산맥’(1969)에도 사이가의 최후 장면이 나온다. ‘태백산맥’은 조정래의 대하소설과 제목은 같지만 다른 소설이다. 경기도 경찰부 특고과 경부 사이가 고이치로(齊賀庫一郞)가 11월2일 낮, 종로거리에서 누군가가 쏜 총에 맞아 죽었다는 것이 김달수의 소설 내용이다. 밝은 대낮에 서울에서도 가장 번화한 종로 큰길에서였다. 김달수는 1943년부터 총독부의 일본어 기관지 ‘경성일보’ 기자를 지낸 교포 작가다. 소설에서는 사이가 시치로를 사이가 고이치로로 이름을 약간 바꾸었지만 암살당한 날짜는 정확히 11월2일로 설정하고 있다.

일본 작가 두 사람의 소설에 등장하는 사이가 암살의 공통점은 장소와 시간이다. 많은 사람이 내왕하는 서울 종로거리에서 대낮에 살해되었다는 것이다. 총독부 고등경찰의 상징적 인물 사이가는 어째서 이처럼 관심의 대상이 되었을까.

사이가가 암살당한 원남동 지도. 원남동 우체국 건너편에서 살해되었다. 사이가의 집이 있던 원남동 124번지는 시마호텔 뒤쪽이었다.

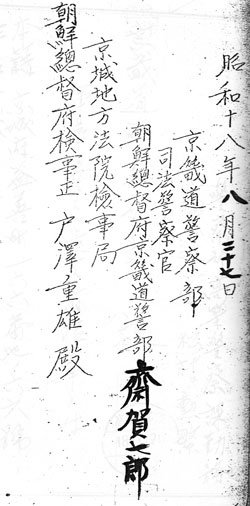

암살당한 1945년 11월, 사이가는 47세였다. 역산하면 1898년생이다. 그에 관해서는 일본 시코쿠의 가가와(香川)현 출생이라는 사실 외에 학력이나 성장 배경 같은 기본 정보를 알 수 있는 자료가 없다. 그의 성 사이가는 한자로 ‘齊賀(제하)’로 알려져 있지만, 수사기록 원본에 쓰인 자필 서명은 ‘齋賀(재하)’로 되어 있다. 비슷한 글자이고 일본 발음으로는 다같이 ‘사이가’이기 때문에 ‘제하’로 통용됐던 것 같다.

사이가의 경력을 추적하기 위해서는 총독부가 매년 발행한 ‘조선총독부 및 소속관서 직원록’과 조선경찰신문사가 발행한 ‘조선경찰직원록’을 참고했다. 앞의 자료는 계급이 경부보 이상인 간부급 경찰관만 등재되기 때문에 그 이하 순사의 이름까지는 나오지 않는다. 1910년부터 1943년까지 매 연도의 자료가 남아 있다. ‘경찰직원록’에는 전국의 하급 경찰관까지 모두 수록되어 있지만, 완벽하게 보존되어 있지 않고 빠진 연도가 많다.

1945년 11월에 사이가가 암살당했을 때 ‘경성일보’는 20년에 걸쳐 허다(幾多)한 우리 우국 선각을 잔혹하게 고문했다고 보도했는데, 이로 미루어 보면 1920년대 중반 이후부터 경찰에 몸을 담고 있었다는 뜻이 된다. 사이가의 이름은 1932년 12월에 발행된 ‘경찰직원록’에 처음 등장한다. 서울 동대문경찰서에 근무하고 있었다.

남아 있는 기록을 종합하면 사이가는 1932년 무렵 동대문경찰서에 근무하면서 경성농업학교 학생들이 결성한 독서회사건(1932년 4월)을 수사했고, 그해 7월에는 전차 철폐반대 주민대회의 집회를 단속했으며, 1934년 2월 경기도 양평의 적색농민조합사건 관련자를 검거하기 위해 양평경찰서에 지원을 나가 관련자를 체포했다. 이밖에도 더 많은 수사기록이 있었을 것이다.

1934년 3월2일자 총독부 관보(2141호)에는 도경부보(道警部補) 시험 합격자 명단에 그의 이름이 들어있다. 같은 해 8월에는 동대문경찰서 소속이면서 평안북도 정주경찰서에 가서 ‘의열단’ 사건을 수사했다. 신문조서에 그의 직책은 ‘경성 동대문경찰서 사법경찰관 사무취급 경기도순사 齊賀七郞’으로 돼 있다.

사이가는 경부보로 승진해 1935년에 종로경찰서로 전근했다. 독립운동 관련 수사에 능력을 인정받은 그는 승진과 함께 고등계에 근무하게 된 것이다. 종로경찰서 경찰서장은 경시(警視)였고, 경부(警部) 4명, 경부보(警部補)가 6명이었다. 경부보 6명 가운데는 유일하게 사이가가 훈(勳) 8등에 욱일장(旭日章)을 받은 신분이었다. 고등계 경찰로서 충성도가 높고, 독립운동가와 사상범을 다루는 능력이 가장 뛰어났기 때문에 받은 훈장이었을 것이다.

언론인 안재홍·이승복 수사

종로경찰서에서 사이가가 담당했던 주요 사건 가운데 안재홍(安在鴻)과 이승복(李昇馥)이 연루된 중국 군관학교 사건이 있었다. 1936년 5월 안재홍이 정태운(鄭泰運)이라는 청년을 중국 난징(南京)의 군관학교에 입학할 수 있도록 중국에 있는 김두봉(金枓奉) 등에게 추천장을 써 주었다가 발각된 사건이다. 사이가는 안재홍을 비롯하여 10명이 넘는 연루자를 조사해 5명을 구속하고, 이승복 등 5명을 불구속으로 송치했다.

안재홍(1891~1965)은 ‘조선일보’ 주필과 사장을 지낸 논객이자 민족운동가로 이미 여러 차례 투옥된 경력이 있었다. 광복 후에는 정치인으로 미군정 치하 민정장관에 선임되었고, ‘한성일보’를 창간하여 사장으로 제2대 국회의원에 당선되었다가 납북된 언론인이자 정치가다. 이승복(1895~1978)은 독립운동가이면서 언론인이었다. 일찍이 러시아령 니콜리스크에 망명해 국권회복 운동을 벌이다가 일제에 체포 투옥되는 수난을 겪기도 했고, 일제 치하에 발행된 3개 민간신문 ‘동아일보’ ‘시대일보’ ‘조선일보’에 근무하는 동안 2개 신문사의 영업국장을 맡아 어려운 살림을 꾸려나간 특이한 이력을 지녔다. 광복 후에는 ‘민주일보’ 부사장을 지냈다.

사이가는 경기도 경부보로 재직하면서 안재홍과 이승복 등 연루자들을 심문했는데, 이 때도 심한 고문을 가했을 것이다. 안재홍은 4회, 이승복은 3회에 걸쳐 심문한 기록이 남아 있다. 2개월여 수사를 벌인 끝에 7월16일 검찰에 송치해 이듬해 안재홍은 2년 징역형을 선고받도록 했다. 사이가가 작성해 검찰에 송치한 의견서 원문에는 피의자들의 행위를 독립운동과 관련시키기 위해 다각도로 분석하고 가능한 한 많은 사람을 연루시켜서 범죄를 증명하기 위해 치밀하게 수사한 내용을 읽을 수 있다. 이 사건의 수사기록은 국사편찬위원회가 발간한 ‘한민족독립운동사자료집 45’(중국지역독립운동 재판기록 3: 2001년)에 일어 원문과 국한문 번역문이 수록되어 있다.

단파방송사건 수사기록에 남아 있는 사이가의 친필 서명. 홍익범을 검찰에 송치한 서류에 ‘齋賀七郞’으로 서명했다.

‘피의자 안재홍은 일한병합 당시부터 조선독립을 몽상하였고, 주의를 위해서는 일생을 희생으로 바치겠다는 것을 각오하여 실행운동을 계속하여온 자로서 조선민족주의자 간에는 절대 신용을 갖고 널리 내외주의자 사이에 알려져 있는 자로서 피의자 이승복과는 소화 3년경부터 친교관계를 갖고 있다.’

안재홍은 이 사건으로 징역 2년을 선고받고 1년 반쯤 복역하다가 보석으로 출옥했으나 2년형이 확정돼 다시 형무소에 수감되었다. 이승복에 대해서는 ‘항상 조선독립을 몽상하여온 자로서 1923년경부터 신사상연구회에 가입해 민족주의 및 사회주의 연구를 하였으며, 1927년 2월15일 민족 단일당을 표방하는 신간회가 창립되자 총무간사가 되었고, 1928년 9월 조선일보사에 입사하기 위하여 탈퇴하였다’는 요지로 씌어있다.

사이가는 그 후로도 종로경찰서에 근무하는 동안 독립운동사건을 수사하거나 시국 관련사건을 단속 감시하였다는 기록이 있다. 아래 열거하는 몇 건의 자료는 사이가가 담당했던 사건이다.

동아일보 복간호

●국민정신총동원 총후(銃後)보고강조주간 시국강연회 집회취체(1938. 4.30)

●시국강연회, 집회취체상황 보고 통보(1938. 6.30)

●시천교중앙종무부 주최 지나사변[중일전쟁] 등 시국강연회 집회취체(1938. 7.7)

●조선중앙기독교청년회 주최 지나사변(중일전쟁) 1주년 기념식 및 강연회(1938. 7.8)

●기독교 애국좌담회 집회취체상황보고(1938. 10.12)

●동우회 및 흥사단사건 보석피고 일동의 시국에 대한 사상전향(1938. 11.4)

이밖에도 그가 수사한 많은 사건이 있겠지만 모두 찾을 수는 없다. 서훈 8등이었던 사이가는 1938년 2월4일자로 서훈 7등 서보장(瑞寶章)을 받았다(조선총독부 관보, 3322호, 1938. 2.15). 그동안의 공적을 높이 평가받았기 때문이겠는데, 1940년 2월에는 경기도 경찰부 고등과로 영전하면서 신임 인사차 매일신보사를 방문했다는 기사도 실렸다.

‘동아일보’ 폐간 강요

사이가가 경기도 경찰부 고등과에 부임하던 무렵에 총독부는 ‘동아일보’와 ‘조선일보’ 폐간을 강요하고 있었다. 사이가는 두 신문의 폐간을 강요하는 역할을 맡았다. ‘동아일보’에 대해서는 신문용지 파지(破紙)를 불법으로 매각해 물가통제를 위한 ‘가격정지령(價格停止令)’을 위반했다고 협박하다가 신문용지를 유출한 증거를 찾아내지 못하자 사건을 ‘경리부정’으로 조작하는 쪽으로 방향을 바꾸었다.

‘동아일보’가 유휴자금 2만엔을 보성전문학교에 빌려준 것을 문제 삼아 영업담당 상무 임정엽(林正燁), 영업국장 국태일(鞠泰一)을 구속하고, 배급받은 신문지 파지를 임의로 처분하여 물가통제를 위한 ‘가격정지령’을 위반했다 하여 경리부장 김동섭(金東燮), 경리담당 김중재(金載重: 일명 禹聲)를 구속하면서 “‘동아일보’를 자진폐간하면 만사는 해결된다”고 회유했다. 결국 ‘동아일보’와 ‘조선일보’는 8월10일에 폐간당하고 말았다. 두 신문의 폐간은 총독부의 방침이었으므로 사이가보다 상층부에서 기획하였으나 사이가는 ‘동아일보’에 압력을 넣고 약점이 없는지, 수사를 담당했던 실무자로 활동한 것이다.

1941년 무렵 사이가는 총독부 직속기관인 경성보호감찰소의 보호사(保護司)로 근무했다. 보호감찰소는 ‘사상범보호관찰법’(1937. 7.1)에 근거하여 사상범의 재범 방지와 범인의 교화와 선도라는 명분으로 설치된 기관이었다. 대내적으로는 치안유지, 대외적으로는 사상국방에 공헌한다는 목적이었다. 독립운동가와 사상범에 대한 수사에 그치지 않고 이들의 전향을 강요하는 임무까지 맡았던 것이다.

‘동아일보’와 ‘조선일보’가 폐간된 뒤인 1943년 사이가는 ‘단파방송 청취사건’을 수사했다. 정보의 통제가 철저했던 당시에 방송국 직원들을 중심으로 ‘미국의 소리(VOA)’와 중국 충칭(重慶)의 임시정부가 보내는 단파방송을 청취해 전황(戰況)과 국제정세를 비밀리에 전파하다가 많은 사람이 투옥된 사건이 ‘단파방송 청취사건’이다.

엄혹한 언론·사상 탄압으로 긴박하게 돌아가는 해외의 동정을 알 길이 없었던 때에 경성방송국 소속 조선인들은 이승만(李承晩) 박사가 ‘미국의 소리’에 실어 보내는 국제정세와 충칭 임시정부의 김구(金九) 주석이 전해주는 독립운동 소식을 몰래 들었다. 일본은 반드시 패망하고 조선은 독립할 것이라는 소문이 은밀히 입에서 입으로 퍼져나갔다. 1941년 12월8일 일본군이 하와이의 진주(眞珠)만에 공습을 감행하여 태평양전쟁을 일으킨 후 전시상황은 극도로 긴박하게 돌아갔다. 단파방송 사건 3개월 전인 1942년 10월1일부터는 조선어학회사건에 연루된 사람들이 수사를 받고 있던 살벌한 분위기였다.

단파방송사건으로 옥사한 신문인

독립이 머지않았다는 ‘복음’을 전하다가 투옥된 사람들은 주로 방송국 기술 계통 종사자였지만, 신문인 변호사 문인 의사 목사 등 다양한 직업의 지식인들이 포함돼 있었다. 그러나 경찰이 압수할 수 있는 ‘증거물’을 확보하기는 어려운 사건이었다. 소수의 방송 기술자들이 접근할 수 있는 단파 수신기 외에는 물증을 확보할 수 없었다. 단순히 입으로 전파된 형체가 없는 ‘유언비어 유포’라는 ‘범죄’였다. 범죄를 입증하려면 본인의 자백과 공술인(供述人)들의 증언에 의존하는 수밖에 없었다. 관련자 색출을 위해 피의자를 상대로 같은 내용을 반복해 심문하고 고문을 가하는 방법을 썼다.

같은 사실을 며칠 간격으로 되풀이해서 심문하는 동안에 조금씩 다른 내용이 나오도록 유도하고 고문을 병행하기 때문에 피의자의 심리적, 육체적 고통은 형언하기 어려울 정도가 된다. ‘조선일보’ 영업국장을 지냈던 문석준(文錫俊)은 혹심한 고문에 시달리다가 목숨을 잃었다. 1944년 1월22일 새벽 5시, 문석준이 경성여자의학전문학교 부속병원에서 숨을 거두었다. 서대문형무소에서 하루 전에 시체나 다름없는 상태로 실려 나와 사망했으니 고문에 의한 옥사(獄死)였다. 나이 50세. 체포돼 사이가의 심문을 받기 시작한 날은 1943년 7월17일. 6개월 만에 목숨을 잃었으니 투옥의 시련이 얼마나 혹심했을지 짐작이 간다. 1심에서 징역 1년2개월을 선고받고 불복 상고하여 2심 재판을 앞두고 있는 때였다.

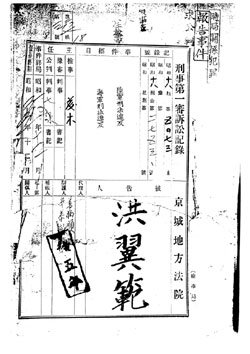

‘동아일보’ 정치부 기자였던 홍익범(洪翼範)은 1943년 3월26일에 체포돼 이듬해 12월19일 옥고로 죽었다. 같은 사건으로 옥사한 두 번째 희생자였다. 그는 2년 형을 선고받고 복역 중이었다. 나이 47세. 일본 와세다대를 졸업하고 미국 컬럼비아대에서 외교학을 전공하여 석사학위를 소지한 정치평론가로 1933년 10월 ‘동아일보’에 입사해 1940년 8월 ‘동아일보’ 폐간까지 정치부 기자로 활동했다.

이 사건으로 사이가가 수사했던 사람들 가운데는 백관수(白寬洙·폐간 전 ‘동아일보’ 사장), 함상훈(咸尙勳·‘조선일보’ 편집국장), 국태일(鞠泰一·‘동아일보’ 영업국장)이 있었다. 변호사 허헌(許憲)은 2년 징역, 돈암동에 민중의원을 개원 중이던 의사 경기현(景祺鉉)은 징역 1년6개월, 아동문학가 송남헌(宋南憲)은 징역 8개월을 선고받았다. 방송인 성기석(成基錫·개성방송소 기술자-2년), 이이덕(李二德·개성방송소장-1년6개월)를 비롯해 편성원 아나운서 등 많은 사람이 유죄판결을 받았다. 소설가 한설야(韓雪野)가 피의자 또는 증인(공술인)으로 경찰의 혹독한 심문을 받았다.

사이가의 고문으로 옥사한 ‘동아일보’ 정치부 기자 홍익범의 소송기록.

일제 사법경찰이 작성한 ‘의견서’를 비롯해 피의자 신문조서와 공판기록은 당시의 상황을 생생하게 증언한다. 이 대규모 ‘시국사건’을 다룬 사법경찰이 바로 사이가였다. 방대한 수사기록에는 사이가의 서명이 뚜렷이 남아있다. 일본에서 ‘JODK, 사라진 호출부호’(1993)를 쓴 쓰가와 이즈미(津川泉)는 사건이 시작되는 장면을 이렇게 묘사했다.

‘1942년 11월의 쌀쌀한 날 아침, 경성중앙방송국 제1 현업 과장 와카미야(若宮義磨)에게 조선총독부 특별고등계 형사인 사이가가 찾아왔다. 사이가는 1942년 12월말에서 이듬해 1월초 사이에 방송국의 조선인 직원들을 줄줄이 연행하여 구치소에 수감하였다. 와카미야의 부하들은 곧 연행되어 구치소에 수감되었다. 그것이 발단이 되어 제2방송부 방송원들이 줄줄이 체포되어 방송에 지장을 줄 정도였다. 언제쯤 돌아올 수 있을까 하고 와카야마가 면회를 가보니, 어떤 부하직원은 거꾸로 매달려 의식불명 상태가 되어 양동이 물에 머리를 처박히자 겨우 숨을 쉬는 정도의 고문을 받고 있었다. 방송관계자의 대량투옥이라는 전대미문의 사건은 이렇게 시작되었다. 세상에서 말하는 ‘단파사건’이다.’

단파방송사건으로 징역을 살았던 송남헌(1914~2001·독립운동가, 현대사 연구가, 정치인)은 사이가의 고문이 어찌나 악독했던지 독립운동가들은 그 이름이라면 치를 떨 정도였다고 회고했다(심지연, ‘송남헌 회고록’, 한울, 2000). 송남헌은 1943년에 단파방송사건으로 1심에서 징역 1년이 선고되자 불복 상고해 8개월 징역으로 감형됐다.

사상경찰 ‘악마’의 최후

사이가는 단파방송사건을 수사한 공로를 인정받아 1944년 10월11일자로 ‘경찰공적장(功績章)’을 받았다. 관보에는 사이가의 공적이 ‘모략 첩보사건 검거’로 기록되어 있다(조선총독부 관보, 5311호, 1944. 10.16). 승승장구하던 사이가의 악운도 일본의 패망으로 마침내 끝이 났다. 8·15 직후 가족들을 고향인 가가와로 돌려보낸 뒤 자신은 원남동 124번지 자택에 남아 가산을 정리하고 있었다. 그러나 최후의 심판이 기다리고 있었다.

‘경성일보’는 11월5일자에 “사상경찰의 ‘악마’, 최후는 이렇다, 사이가(齊賀七郞) 노상에서 사살되다”라는 제목으로 20년에 걸쳐서 허다한 우국 선각을 잔혹한 고문으로 없는(無實) 죄를 뒤집어씌우고 감옥에 보내어 죽음에까지 이르게 했던 일본제국주의 사상경찰의 사귀(邪鬼)가 비참한 최후를 맞았다는 리드로 시작하여 다음과 같은 요지의 기사를 실었다.

‘전(前) 경기도 경찰부 고등경찰과 경부 사이가 시치로(47)는 (11월)2일 오후 6시반경 시내 원남정 우편국 건너 노상에서 누군가에 의해 권총에 사살되었다. 사이가는 가가와현 출신으로 일본의 패전으로 조선이 해방되자 가족을 고향으로 보내고 자신은 자택에 머무르면서 가산정리에 급급하고 있었는데, 악명 높았던 사이가도 자신이 저지른 죄를 인정하고 있었기에 자기 집에는 거의 머무르지 않았고 이웃사람들조차 그의 집에 불이 켜져 있는 것을 볼 수 없었다. 그런데 그에게 최후의 날이 왔다. 다른 날과는 달리 그 날은 집에 전등불이 밝게 켜진 상태로 큰 웃음소리까지 들렸다. 6시를 막 지났을 무렵 사이가는 방문객을 전송하기 위해 슬리퍼를 끌고 나오는 그대로 바깥에 모습을 드러냈는데, 원남동 로터리를 건너 우편국 노상에 들어서는 순간 어둠 속에서 총성이 울렸다. 사이가는 오른쪽 가슴을 손으로 누르는 동작을 취했는데 계속해서 제2탄이 머리를 관통하자 퍽 거꾸러지는 동시에 단말마의 소리를 지르면서 숨이 끊어졌다.’(‘경성일보’, 11월5일 2단)

사이가의 피살은 ‘매일신보’가 ‘경성일보’보다 하루 먼저 11월4일자에 보도했다. “제하칠랑 사살, 죄악은 권총으로 세례”라는 제목으로 종로경찰서 고등계 주임이었던 사이가는 수많은 혁명투사를 악질적으로 고문했다고 쓰고, 우리 해방투사들의 원한이 깊이 사무친 사이가를 죽인 용사는 과연 누구인지 아직 알 바 없으나 쓰러진 현장은 그의 집에서 약 200m 떨어져 있는 곳이며 슬리퍼를 신고 있는 것이라든지 그의 몸차림으로 볼 때 그를 죽이려 하였던 사람이 자택으로부터 불러내어 권총으로 사살한 것이라고 추측했다.(‘매일신보’, 11월4일, 1단) ‘경성일보’와 ‘매일신보’는 일제 치하에서는 총독부의 기관지였으나 8·15 광복 이후에는 논조가 바뀐 것이다.

쓰가와 이즈미는 앞에 말한 ‘사라진 호출부호’에서 사이가의 최후를 이렇게 썼다.

‘종전 후 그는 고향인 가가와로 돌아갔으나 어떤 사정에서인지 경성에 다시 가게 되었다. 거리에는 8월15일 형무소로부터 석방된 정치범들이 쇠약한 몸을 이끌고 우글거리고 있었다. 그의 집은 창경원 앞에 있는 관사였는데, 어느 날 밤 지인(知人)과 이야기를 마치고 게다를 신고 배웅을 나갔다가 원남정 우체국 건너 노상에서 일격을 받았다.’

암살자 미스터리

그러면 사이가를 처단한 인물은 누구였을까? 사이가에게 고문당한 경험이 있는 송남헌의 증언이 있다. 송남헌은 ‘조선일보’ 1964년 9월20일자 ‘반세기의 증언’에서 사이가를 처단한 사람은 ‘의열단원 김모’라고 말했다가 후에 심지연이 쓴 ‘송남헌 회고록’에서 사이가를 처단한 인물이 중국에서 귀국한 의열단 단원 김성수였다고 실명을 밝혔다.(45쪽)

김성수(金聖壽·1900~1969)에 관해서는 국가보훈처 독립운동 공적개요에 다음과 같이 기록돼 있다. “경남 밀양 사람이다. 1919년 경남 밀양에서 3·1독립운동을 주도한 후 중국으로 망명하여 의열단 및 남화한인청년연맹(南華韓人靑年聯盟) 등 혁명단체의 일원으로서 항일독립운동에 참여하였다. 1933년 3월 백정기(白貞基) 등과 밀의하여 주중(駐中) 일본 공사(公使) 아리요시 아키라(有吉明)를 폭살하려던 육삼정(六三亭) 사건에 관련되었으며 친일분자 숙청 활약 중 일제에 피체되어 1938년 해주지방법원(海州地方法院)에서 징역 18년형을 언도받고 옥고를 치르다가 광복을 맞아 출옥하였다. 정부에서는 고인의 공훈을 기려 1977년에 건국훈장 독립장을 추서했다.”

사이가를 처단한 인물이 김성수였다면 사이가와는 씻을 수 없는 악연이 있었을 것이다. 의열단 사건은 사이가가 수사한 것이 확실하기 때문에 김성수도 그의 손에 걸려 수사를 받았을 수 있다. 그러나 송남헌의 증언을 확인할 증거는 없다.

|

정치가이면서 협객이었던 김두한(金斗漢·1918~1972)이 거사의 주인공이었다는 증언도 있다. 김두한은 치안특별감찰반이라는 사설 청년조직을 만들어 미군정의 눈을 피해가며 악질 일인관리와 조선인 친일파를 처단했는데 사이가도 그 가운데 한 사람이었다는 주장이다. 김두한의 증언은 ‘조선일보’ 기자 김선돈(金善敦)이 취재하여 월간 ‘세대’ 1971년 8월호에 실었다(김선돈, ‘민족지 폐간 하수인의 최후’, 월간 ‘세대’, 1971. 8, 303~309쪽). 그러나 김두한의 증언은 어딘지 허술한 부분이 발견된다. 사건의 전개에 상당히 극적인 요소를 가미한 듯하기 때문이다. 오토바이 3대에 분승한 청년들이 사이가를 납치하여 종로 쪽으로 가다가 골목으로 끌고 들어가서 처단했다는 주장은 당시 신문 보도와 차이가 있다. 살해 시간이 오후 2시경이라는 말도 기사와 다르다.

아무래도 가장 정확하고 신뢰할 수 있는 암살의 정황은 ‘매일신보’와 ‘경성일보’ 기사다. 일본에서 발행된 두 편의 소설과 몇 가지 자료도 그 출처를 따져보면 두 신문의 기사에 근거를 두었을 것이다. 결국 사이가를 처단한 인물은 영원히 밝혀지지 않는 역사의 미스터리로 남았다.

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)