- “와이 낫(Why not) 자세로 새것 시도하고 상상력 가져야”

- 일과 삶의 균형 갖춰야 선진 사회

- 세계는 기업 자본주의에서 국가 자본주의로 이동 중

- 신흥국끼리 ‘남-남 블록’ 활용해야

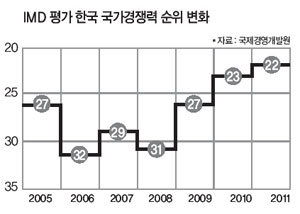

- 한국 22위 사상 최고 순위에도 사회적 여건은 하위권

- 경제·경영 분야 세계 최고급 강연자

스테파니 가렐리 교수<br>● 1951년 스위스 출생<br>● 로잔대 경영학 박사<br>● 세계경제포럼(WEF) 및 다보스 심포지엄 상임이사<br>● 불어판 스위스 신문 ‘르탕’ 이사회의장<br>● 現 로잔대·국제경영개발원(IMD) 교수 IMD 세계경쟁력센터 책임 교수<br>● 저서 ‘일류 경쟁자들’외

그런데 국가경쟁력 22위가 개인에게 뜻하는 것은 과연 무엇일까. IMD 국가경쟁력 32위였던 2006년에 견주어 개인의 삶이 달라진 것은 또 무엇인가. 1위 국가의 정부와 국민은 지구상에서 최고의 위치에 오른 만큼 특별한 무엇이 있는 것일까. IMD 세계경쟁력센터(World Competitiveness Centre) 책임자인 스테파니 가렐리(Stephane Garelli·60) 교수를 만나러 가는 길에 든 의문이었다.

겉보기에 한국은 그리 나쁘지 않은 성적을 얻었다. 59개국을 조사한 IMD의 ‘세계경쟁력연감(World Competiti-veness Yearbook) 2011’에 따르면 한국은 4대 핵심지표 중에서 정부 효율성(2010년 26위→2011년 22위)이 개선됐다. 비즈니스 효율성(27→26위)과 인프라 구축(20→20위)은 큰 변화가 없었지만, 경제성과(21→25위) 지표 가운데 물가와 국제투자가 취약한 것으로 나타났다.

한국은 과학 인프라(2010년 4위→2011년 5위), 고용(4→6위), 재정정책(13→11위), 가계소비지출·정부소비지출·국내총생산·경제의 다양성·경제의 회복력 등을 나타내는 국내경제(10→12위), 국제무역(22→16위) 등에 강점이 있었다. 그러나 정의·정치적 안정·사회고령화·사회통합·평등·소득재분배 등을 나타내는 사회적 여건(Social Framework·49→38위), 국제투자(50→53위), 물가(41→52위), 기업관련 법규(44→44위) 등은 약세인 것으로 드러났다. 국민의 행복 의식과 가장 밀접한 관련이 있는 사회적 여건은 전년보다 향상됐지만 여전히 하위권에 머물러 있다.

정부가 잠들어 있을 때

가렐리 교수는 IMD에서도 특별히 유명인사다. 그의 프레젠테이션은 매혹적이다. 오랜 경험에서 온 통찰력과 유머로 청중을 휘어잡는다. 복잡한 통계수치를 단순화해 청중의 입에 쏙 넣어주는 재주가 있다. 6월26일 IMD에서 열린 최고경영자 과정 ‘관현악 연주처럼 성과 이루기’(Orchestrating Winning Perfor-mance·OWP)프로그램에서도 그는 예의 유머 넘치는 강의로 인기를 끌었다.

그 가운데 한 장면이다. 그는 근래의 경기침체 이후 패러다임의 전환을 목격했다고 말했다. 주주가치를 최대로 치는 ‘기업 자본주의’가 정부의 입김이 커지는 ‘국가 자본주의’에 길을 내주고 있다고 주장했다. 국내 언론은 조명하지 않았지만 지난 5월 국가경쟁력 평가 결과 발표 때도 그는 경쟁력과 관련한 전세계적 흐름을 ‘국가의 부상’이라는 한마디로 압축해 표현했다.

“경쟁력 차원에서 보면 국가에 대한 의존도가 점점 더 높아지고 있습니다. 재산업화, 수출, 지방색 탈피 강화 등의 흐름도 뚜렷해지고 있습니다. 이런 흐름은 신흥 경제국에서 상품과 수출 가격, 높은 인건비 등 때문에 생겨난 것입니다.”

그러나 그는 이런 현상에 대해 회의적이다. 그가 청중에게 묻는다.

“기업이 가장 일하기 좋은 때는 언제입니까?”

그는 경제가 밤에 가장 활기를 띤다고 알려진 인도에서 교훈을 얻는다며 이렇게 말했다.

“정부가 잠들어 있을 때.”

국가경쟁력 평가 결과를 발표하는 세계경쟁력센터가 있는 스위스 IMD 전경.

경쟁력 3요소, 생산성 · 선택 · 자원

6월27일 아침 IMD의 한 회의실에서 가렐리 교수와 마주 앉았다. 우선 그가 생각하는 국가경쟁력의 정의부터 물었다.

“국가경쟁력을 따지는 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 첫째 척도는 생산성입니다. 이것은 남보다 얼마나 더 일을 잘 수행하느냐를 따집니다. 그러나 단순히 남보다 더 잘하는 것만으로는 안 됩니다. 예컨대 남보다 타이핑을 잘한다고 한다면 지금은 의미가 없는 기술입니다. 그래서 두 번째 척도는 선택입니다. 남보다 잘한다면 과연 무엇을 잘하는지를 따져야 합니다. 선택한 것에 의해 그 국가의 독특한 요소가 만들어집니다. 셋째 척도는 자원입니다. 일단 선택을 한 뒤에 인적 물적 자원들을 어떻게 한데 모으느냐가 중요합니다. 목적을 이루기 위해 어떤 자원들이 필요한지를 따질 때 이 선택의 척도를 적용합니다. 한국은 첫째 제조업 생산성이 좋습니다. 그러나 중국, 베트남과 비교하면 인건비 등 때문에 가격경쟁력에서 뒤집니다. 그래서 선택해야 합니다. 삼성이 하는 것을 다른 기업이 따라 하기는 힘듭니다. 하이테크 제조업을 키우겠다고 한다면 어떤 자원이 필요할까 생각해야 합니다. 이처럼 생산성, 선택, 자원 등 세 가지 수준을 따지는 것이 곧 국가경쟁력입니다.”

▼ 경쟁력 있는 사회는 어떤 사회인가요?

“한 사회에서 사람들의 삶의 태도(mindset)가 무엇보다 중요합니다. 한국은 여러 종류의 위계질서 구조를 가진 사회입니다. 사람들이나 기업은 성공에 매우 경도돼 있습니다. 이런 사실들이 국가경쟁력 형성에도 기여합니다. 그러나 다른 한편으로 한국의 문화는 여전히 다른 나라에 닫힌 것으로 비칩니다. 영어 사용자가 많지 않습니다. 젊은 세대는 점점 더 영어를 잘하고 있지만 늙은 세대는 영어를 잘하지 못합니다. 또 많은 사람이 세계화에 대해 우려감을 표시합니다. 세계화를 기회보다는 위협으로 받아들이는 사람이 많습니다. 한국은 여전히 열심히 일하는 사회입니다. 연간 근로시간이 2300시간입니다. 프랑스 사람들은 연간 1560시간 일합니다. 그러나 프랑스 사람들은 삶의 목적을 성공에 두고 않지 않습니다. 그들은 말합니다. ‘나의 목표는 일과 삶의 균형이다, 일하기를 원하지만 너무 많이 일하고 싶지 않다, 가족과도 함께 하고, 휴가도 보내면서 삶을 즐기고 싶다’고.”

▼ 일과 삶의 균형은 개인에 의해 좌우되나요? 이를 위해 정부가 할 수 있는 일은 무엇인가요?

일과 삶의 균형

“세계경쟁력센터에서 살펴본바로는 이런 삶의 태도는 시간에 따라 진화합니다. 네 단계가 있어요. 첫째, 열심히 일하기(hard working). 한국, 중국 등 아시아 국가들이 속해 있는 단계입니다. 둘째, 부(wealth). 열심히 일하는 건 좋다, 돈을 벌 수 있다면. 싱가포르가 이 단계입니다. 그러나 생활비가 무척 높습니다. 셋째, 사회적 참여(social participation) 강화. 일본이 이 단계입니다. 열심히 일해서 돈 벌고, 그것으로 사회적 결정에 적극 참여하겠다는 것입니다. 넷째, 자아실현(self-achievement). 미국과 유럽이 이 단계라고 볼 수 있습니다. 기본적으로 사람들은 내가 일하는 회사보다, 내가 사는 나라보다 나 자신이 더 소중하다는 삶의 태도를 갖고 있습니다. 내가 우선입니다(I come first).

모든 나라가 이 네 단계를 순차적으로 밟습니다. 그런데 정부가 이런 변화 단계를 관리해야 합니다. 중국도 앞으로 부의 추구에서 사회 참여 단계로의 변화를 관리해야 할 겁니다. 중국 사람들도 ‘예, 더 열심히 일해서, 더 많은 돈을 벌겠어요. 그런데 이제는 정부에 조언도 좀 해야겠어요’라고 말할 겁니다. 일본의 예를 들어볼까요. 25년 전 일본에서 이곳 IMD에 온 MBA 학생들은 열심히 일하고 성공하는 것을 바랐어요. 그런데 지금 일본에서 온 MBA 학생들은 미국 학생이나 다름없는 삶의 태도를 갖고 있어요. 직장에 들어가서 금요일이 되면 ‘여러분, 굿바이, 나 쉬러 갑니다’ 하고 일보다 자신의 삶을 우선에 둘 사람들이에요. 가치체계가 바뀌었어요.”

▼ 한국 사회도 그렇게 변할 것이라는 얘기인가요?

“단언컨대 집단 가치보다 개인 가치를 중시하는 사회로 변할 겁니다. 한국에서도 성공의 개념이 일반적인 성공(집단 가치)에서 개인의 삶과 가족의 행복(개인 가치)을 중시하는 성공으로 갑자기 바뀔 것입니다.”

외국인 투자 매력도 높여야

▼ 올해 한국의 국가경쟁력을 평가할 때 어떤 특이점을 발견했는지요?

“한국은 경제위기를 잘 극복한 국가입니다. 올해 1/4분기만 해도 경제성장률이 4.2%를 기록해 괜찮은 편입니다. 그러나 문제가 없는 건 아닙니다. IMD 세계경쟁력센터가 생각하는 한국 경제의 중요 사안은 한국이 수출 지향적인 경제에서 개인, 내수 중심의 경제로 움직이고 있다는 점입니다. 정부가 어느 정도 내수 소비 등을 진작하기 위해 노력해왔는데, 도리어 이것이 한국의 국가경쟁력에 좋지 않은 영향을 미치는 사안이 되고 있습니다.

둘째, 한국은 여전히 외국 투자자들을 끌어들이기에는 매력이 부족합니다. 한국 정부가 이 투자 매력도를 높이기 위해 노력하고 있다는 점을 잘 알고 있습니다. 그러나 다른 정부와 비교해보면 한국 정부가 제 역할을 다하지 못하고 있다는 인상을 받습니다. 관광과 관련해 살펴봐도 해외 관광을 나가는 한국 사람들보다 훨씬 적은 수의 외국인이 한국을 방문합니다. 결국 투자유치건 관광이건 한국의 호감도를 높이는 문제가 경쟁력에 균형감을 갖기 위해 아주 중요한 우선 사항 가운데 하나입니다. 한국은 아직도 외부 세계에 비교적 닫힌 이미지를 갖고 있으면서도 수출 주도적인 나라입니다. 외국인 투자와 문화에 더욱 개방된 이미지를 가지려면 다소 시간이 걸릴 것입니다.

마지막으로 강조하고 싶은 점이 있습니다. 한국은 미국과 유럽에 너무 의존적인 관계를 보이고 있습니다. 그러나 지금은 시대가 바뀌었습니다. 특히 ‘신흥국’(emerging nations)과의 비즈니스 관계를 더욱 다양화하는 것이 경쟁력 강화에 아주 중요하다고 생각합니다.”

▼ ‘신흥국’이라면 어느 나라를 지칭하는지요? 한국은 이미 중국 등과 긴밀한 관계를 유지하고 있는데요.

“저도 한국이 중국과 많은 교류를 하고 있다는 것을 잘 알고 있습니다. 제가 말하는 특정 신흥국은 라틴아메리카, 중앙아시아, 아프리카의 신흥국을 말합니다. 덜 전통적인 시장에서 한국이 아주 유망한 비즈니스를 할 수 있습니다. 한국은 건설 조선 제조업 등에서 여전히 경쟁력이 있고, 신흥국은 그런 산업에 대한 수요가 많기 때문입니다.”

▼ IMD 경쟁력 평가를 보면 경제적 성과가 21위에서 25위로 떨어졌습니다. 정부 효율성과 비즈니스 효율성이 조금이나마 개선됐는데도, 이런 결과가 나왔는데요.

“한 나라의 경제적 효율성을 바라볼 때는 다른 나라의 경제적 성과와 비교해야 합니다. 한국의 성장률이 낮은 것은 아니지요. 그러나 아시아의 다른 국가 그룹과 비교해볼 때 성장률이 약간 뒤져 있는 상태입니다. 선진국인 일본을 제외하고는 중국 대만 태국 싱가포르 등 대부분의 나라가 급속하게 성장하고 있습니다.

한국의 인플레이션율은 4% 정도입니다. 높은 수준은 아니지만 위험요소가 될 수도 있습니다. 비즈니스 효율성을 보니 재벌들은 성과가 무척 좋았습니다. 그러나 중소기업 기반이 무척 약한 게 흠입니다. 대기업은 좋지만 한 단계 아래 기업들의 활약은 약합니다. 이 문제를 해결해야 합니다. 더 중요한 문제는 비즈니스의 가격 구조입니다. 왜냐하면 베트남 중국 등 저임금 경쟁력을 갖춘 나라들이 포진해 있어 가격 경쟁이 아주 치열한 지역에 한국이 위치해 있기 때문입니다. 이것이 바로 한국이 해결하기 어려운 도전적인 문제라고 생각합니다.”

대학생도 상상력·기업가정신 필요

세계경쟁력센터는 경영자 설문조사를 통해 경제의 역동성(dynamism), 연구개발 네트워크, 부패, 규제 등 15개 분야 매력지수 항목을 평가했다. 그 결과 한국은 경제의 역동성, 교육수준이 120점 만점에 각각 97점과 94점을 차지했다. 두 항목이 최고 점수를 받았다.

“매력지수는 경제의 매력도를 말합니다. 외국인 직접투자를 어느 정도 개방하는가, 국민의 영어 사용능력은 어느 정도인가, 행정적 결정은 투명한가, 외국인 회사를 얼마나 신속하게 설립해주는가 등의 문제가 모두 매력도를 결정합니다. 이것을 조사할 때 우리는 한국의 경영자에게만 질문한 게 아니라 한국에 있는 외국 회사 경영자와 전문가, 근로자에게도 질문했습니다. 경쟁력과 관련해서 무엇이 가장 중요한 문제인지, 다른 나라의 시각으로 볼 때 한국의 매력이 무엇인지 또 이를 한국이 어떻게 다루고 있는지 등에 대해 조사했습니다. 한국은 수출과 외국인투자 유치에 적극적이지만 다른 방향을 보면 별로 밝지 않다는 점을 발견할 수 있습니다.”

▼ 교육 문제와 관련, 한국은 59개국 가운데 종합 29위에 올랐습니다. 그러나 대학교육을 볼 때 기업이 필요로 하는 기술과 구직자들이 갖고 있는 기술 사이에 차이가 있습니다. 한국은 다른 경제협력개발기구(OECD) 국가들과 비교할 때 대학 등록금이 가장 비싼 나라 가운데 하나이면서, 상대적으로 교육의 질이 높지 않습니다. 한국 교육 정책에 대해 어떤 조언을 해줄 수 있는지요?

“한국의 중등교육 결과를 보면 아주 흥미롭습니다. 과학과 수학 성적만 놓고 보면 아마도 세계 1, 2위를 다투리라 생각합니다. 그런데 한 단계 위인 대학을 보면 기업이 원하는 인재를 배출하고 있는지에 대한 의문이 듭니다. 물론 이건 좀 더 어려운 일입니다. 이건 수학만 따지는 게 아니니까요. 이건 바로 경제학의 문제이고, 대학생들이 상상력과 기업가정신을 가졌느냐, 그리고 새로운 것을 개발해낼 수 있는 능력을 가졌느냐 하는 문제입니다. 이 부분에서 한국은 좀 뒤처지고 있습니다.

제조업 쪽에선 전통적인 사고방식을 가진 사람을 선호할 수 있습니다. 그러나 성장세를 달리는 서비스 분야에서 일을 시작하려면 마케팅 감각, 사람이나 고객을 대하는 감각이나 금융 감각도 필요합니다. 놀랍게도 한국의 금융부문을 보면 은행이 대부분 너무 작습니다. 한국 은행으로 외국에서 활발히 활동하는 큰 은행이 있는가요? 이 점만 봐도 한국의 서비스 부문이 얼마나 국내 중심인지 알 수 있습니다. 한국 경제의 세계화는 제조업 중심으로 이뤄집니다. 금융과 서비스 부문도 세계화될 필요가 있습니다. 그 방향에서 필요한 인재를 길러내야겠지요.”

▼ 어떤 교육방식이 학생들에게 그런 현실감을 가져다줄 수 있을까요?

“예컨대 대학에 재학 중일 때 인턴십 프로그램을 다양화하는 것도 한 방법이 되리라고 생각합니다. 대학 재학 중에 3~6개월간 인턴십을 하면서 대학에서 배운 지식과 기업에 필요한 지식이 어떻게 다른지 등을 파악할 수 있도록 하는 거지요. 이것은 사실 한국뿐 아니라 대부분의 나라에서 공통적으로 문제가 되는 사안이긴 합니다. 저는 IMD뿐 아니라 로잔대에서도 교수로 재직하고 있는데요. 저희 학교에 아주 지적 능력이 뛰어난 학생이 많이 있습니다. 그런데 그런 학생들이 사회생활을 시작하면 충격을 받습니다. ‘이거 내가 생각했던 거와 너무 다르네’라는 생각을 하게 됩니다. 그래서 제 생각에는 그들이 계속 공부한 다음에 제대로 준비도 하지 못한 채 곧장 사회로 나가는 것보다는 일정 기간 공부한 다음 인턴십을 하고 그 다음 다시 학교로 돌아가서 마무리 공부를 하는 거지요. 이것이 좀 더 자연스럽습니다.”

한국사회 방향 알아야

IMD는 올해 한국의 도전 과제로 △일자리 창출을 통한 알찬 경제 성장 △인플레이션 완화와 노동자 생활수준 향상 △공공부채 관리를 통한 재정건전성 향상 △금융규제개혁 등 G20 서울정상회의 주요 의제와 해법 따르기 △공공부문 공정성·투명성 제고 등을 제시했다.

▼ 한국은 근본적으로 시스템을 바꿔야 한다고 생각합니까, 아니면 단순히 조금 조정하는 것으로 족하다고 생각합니까?

“어떤 한 나라가 근본적으로 바뀌는 것은 종종 아주 나쁜 결과를 가져옵니다. 너무 많은 불안정(destabilization)도 동반하니까요. 더 중요한 것은 방향감각(sense of direction)을 갖는 것입니다. 예컨대 15년 안에 한국이 어떤 나라가 돼야 할 것인지에 대한 방향 말입니다. 어떤 부문에 특별한 노력을 기울일 것인가, 어떤 종류의 산업을 유망산업으로 할 것인가, 중소기업을 위해 어떤 지원을 해야 하는가 등등을 구체적으로 정해야 합니다. 그동안 한국도 많은 시간 미래를 찾기 위해 노력해왔지만 같은 아시아의 싱가포르와 홍콩에 비하면 부족합니다. 사실 국가가 어디로 가는지, 어디로 가고 싶어하는지 그 방향만 안다면 어디든 좋다고 생각합니다. 로마시대 유명한 작가가 이런 말을 했습니다. ‘어디로 가는지 모르는 사람에게는 어떤 바람도 우호적이지 않다.’ 당신이 어디로 가는지 모른다면 당신은 늘 길을 잃을 것입니다. 이것은 당장 엄청난 것을 바꾸는 것에 관한 문제가 아닙니다. 민주주의 사회에서는 그렇게 할 수 없어요.”

▼ 올해 국가경쟁력 평가에서 미국과 홍콩이 공동 1위에 올랐습니다. 어떤 점이 이들 국가를 맨 꼭대기에 올려놓았습니까?

“이들 국가는 여러 가지 기준에 따라 국가경쟁력의 꼭대기에 올랐는데요. 산에 오른 것에 비유할 수 있겠습니다. 정상에 가려면 북쪽 사면으로 올라도 되고, 남쪽 사면으로 올라도 됩니다. 아주 큰 나라와 아주 작은 나라라는 차이가 있고, 경제 운용방식도 다르지만 산 정상에 오른 것은 같습니다.

비즈니스에 제약이 없는 자유 보장, 행정부의 투명한 결정 등이 두 나라의 유사성입니다. 미국은 여전히 놀라울 정도로 비즈니스 효율성이 높습니다. 지난 10년간의 엄청난 창의력(big innovation)은 모두 미국에서 나왔습니다. 페이스북, 아이패드, 아이튠, 생명공학, 게놈 프로젝트, 구글, 아마존 등 지금 우리 삶을 크게 바꾼 것들이 다 그렇습니다. 미국 기업들은 엄청나게 많은 돈을 벌었습니다. 미국의 문제점은 정부 효율성입니다. 연방정부, 캘리포니아 등 주정부, 클리블랜드와 디트로이트 등 도시 행정부가 모두 돈을 너무 많이 썼습니다. 반면 홍콩은 정부가 돈을 엄청나게 벌어들여 흑자 재정을 다시 시민들에게 돌려줄 정도였답니다.”

구 경제권의 부활

가렐리 교수가 IMD세계경쟁력센터 홈페이지에 대해서 설명하고 있다.

“최근의 추이를 지켜보면 한 가지 놀라운 점은 소위 오래된 경제(old economy)가 다시금 경쟁력을 보이고 있다는 점입니다. ‘오래된 경제’란 독일이나 스웨덴 같은 선진국을 말합니다. 지난해 이들 국가가 갑자기 높은 성장률을 보였습니다. 독일은 3% 이상의 경제성장률을, 스웨덴은 5% 이상의 성장률을 보였습니다. 사실 누구도 그들 국가에 그런 성장률을 기대하지 않았습니다. 고성장은 신흥 국가들이나 가능한 것으로 생각하고 있었지요.

이들 국가가 그런 성장률을 보인 이유는 세 가지입니다. 첫째, 두 국가 모두 수출대상국을 확대했는데, 무엇보다 유럽이 아니라 신흥국가들로 수출을 많이 늘렸습니다. 이것은 한국에도 유익한 시사점이 될 겁니다. 한국도 이미 그런 변화를 보이고 있으니까요. 둘째, 이들 국가는 매우 강한 제조업을 갖고 있습니다. 영국은 이제 유명한 제조업이 없습니다. 영국 하면 이제 서비스와 은행업만 떠오릅니다. 셋째, 독일과 스웨덴은 매우 탄탄한 중소기업들을 갖추고 있습니다. 기술력을 갖추고 경쟁력이 매우 크며, 수출 지향적인 기업이 많습니다. 이것이 국가경쟁력의 중요한 한 축이 되고 있습니다. 중간 단계가 튼튼해야 합니다.”

▼ 한국 정부가 어떻게 중소기업을 독려할 수 있을까요?

“독일의 경우 ‘수출 학교’(School for export)를 운용해왔습니다. 중소기업에 어떻게 수출하는지를 가르치는 학교입니다. 그뿐 아니라 정부는 중소기업에 금융 보험 등 여러 가지 지원을 해줍니다. 외교 서비스는 수출 기업들이 외국 시장에 접근하고 정치적인 문제를 해결할 수 있도록 하는 데 집중합니다. 스위스도 이것을 잘합니다. 이들 나라에서도 많은 중소기업이 가족이 소유한 기업(family-owned enterprises)입니다. 이들은 주식시장에 상장되지 않아서 장기적 전망을 갖고 움직일 수 있어요. 단기 이익을 추구하는 주식시장의 희생양이 되지 않습니다. 3분의 2에 해당하는 독일 중소기업은 지방에 위치한 가족 소유 기업입니다. 대도시가 아니라 지방 소도시에 기반을 두고 있다는 것도 눈에 띕니다. 이것이 큰 변화를 가져오고 있는 것입니다. 스위스나 스웨덴도 비슷한 경향을 보이고 있습니다. 대기업은 가난한 나라에 기반을 두고 있다 해도 세계 시장에서 경쟁력이 있어 선두그룹에 들기도 합니다. 그러나 한 단계 내려가면 가난한 나라의 중소기업 중에 강한 곳은 거의 없습니다. 그래서 국가경쟁력이란 바로 최대 기업과 최저 기업 사이의 틈을 메우는 일이라고 말할 수 있습니다.”

GDP 50% 넘게 쓰는 정부도

▼ 경쟁력 요소 가운데 무엇이 최근의 가장 큰 글로벌 문제인가요?

“두 가지 흥미로운 문제가 있습니다. 첫째, 선진국은 정부 효율성이 가장 큰 문제입니다. 미국 유럽 일본 모두 정부의 효율성에 문제가 있습니다. 정부가 돈을 너무 많이 쓰고 있어요. 유럽의 13개국 정부가 50% 이상의 GDP를 쓰고 있습니다. 정부가 돈을 적게 쓰고, 효율성을 가져야 하는 게 당연합니다. 새로운 ‘국가 자본주의’에서는 정부 효율성이 경쟁력의 핵심 결정요인이 될 겁니다. 또 다른 문제는 신흥 경제가 처음으로 남남 블록(South-South block)을 맞이하고 있습니다. 중국은 수출의 56%를 다른 신흥경제국을 대상으로 하고 있습니다. 그런데 유럽이나 미국에서 라틴아메리카 아프리카 등의 신흥국으로 수출대상을 옮기는 것은 아주 근본적인 변화상이라고 말할 수 있습니다. 이 말은 우리가 신흥경제권에서 온, 더욱더 많은 글로벌 브랜드를 만나게 된다는 뜻입니다.”

▼ 남남 블록은 그동안 눈에 잘 보이지 않았는데요.

“제 생각엔 아주 분명하게 작동하고 있습니다. 우리가 흔히 남이라고 부르는 쪽을 바라보면 모든 것을 갖고 있다는 생각이 강하게 듭니다. 많은 인구, 자연자원뿐 아닙니다. 이제는 기술, 기업, 돈까지 갖고 있습니다. 이 점은 정말 근본적인 혁명이 아닐 수 없습니다.”

인터뷰 전날 있었던 OWP 저녁 강연(‘2011년 경쟁력 전망과 그 너머’)에서도 그는 글로벌 변화상을 조목조목 짚었다. 그는 특히 신흥국의 중산층과 그 이하 계층을 대상으로 한 새로운 비즈니스 모델에 주목했다. 100달러짜리 컴퓨터, 은행이 부족한 케냐에서 휴대전화로 은행업무를 볼 수 있는 ‘모바일 머니’(mobile money) 시스템 같은 것이 대표적이라며 소개했다.

중국이 한국보다 순위 높은 이유

▼ 흥미롭게도 올해 중국(19위)이 한국(22위)보다 순위가 높습니다. 많은 한국 사람이 이를 의아해하는 것 같습니다. 더욱이 아일랜드와 아이슬란드가 심각한 금융위기를 겪었음에도 각각 24위와 31위를 기록했습니다. 따라서 IMD의 국가경쟁력 평가의 객관성에 의문을 제기하는 이들이 있습니다.

“저는 우리의 국가경쟁력 평가의 가치를 바로 ‘위치 확인’(mapping) 작업이라고 생각합니다. 이 책(세계경쟁력연감)은 각 나라가 어디에 있는지 알려주는 지도와 같습니다. 물론 이 책이 개별 국가가 어디로 가야 하는지 구체적으로 알려주지는 않습니다. 제가 1980년부터(IMD에서는 1989년부터) 이 평가 작업을 해왔는데, 특히 각국 정부가 자국이 몇 위인지 알고 싶어했습니다. 그것은 매우 힘든 작업이 필요하다고 얘기해도 막무가내였습니다. 그래서 우리는 사람들에게 국가경쟁력 차원에서 특정 국가가 어디에 있는지 알려주기 위한 방법(methodology)을 강구해야 했습니다. 그것이 바로 국가 순위입니다. 그러나 우리는 이 작업의 의미를 순위보다는 국가의 위치 확인 작업에 둬야 한다는 데 동의합니다.

그래서 어떤 국가가 우리는 20위인데 1단계 혹은 2단계 더 높아야 한다고 말하면, 저는 이렇게 말하고 싶습니다. 우리의 작업은 경제학적 관점에서 봐야 한다는 겁니다. 작은 나라는 국가경쟁력을 관리하는 게 큰 나라보다 훨씬 쉽습니다. 미국 같은 나라는 오랫동안 경쟁력이 높았기 때문에 그런 나라를 따라잡는 건 굉장히 어렵습니다. 경쟁력은 국가의 인프라스트럭처(infrastructure)로 바뀝니다. 미국은 100년 동안 인프라에 투자해왔습니다. 최근 중국도 경제가 굉장히 강해졌고, 인프라 투자에도 적극적입니다. 인프라는 도로나 철도 건설뿐 아니라 교육과 테크놀로지도 포함됩니다. 단기적 경제 성과와 장기적 측면의 경쟁력을 결합시킨 것이 순위를 좌우하는데, 사람들은 대개 단기적 측면만 보고 장기적 측면을 간과하는 경우가 많아요.”

▼ 노벨경제학상을 받은 폴 크루그먼은 1994년 ‘경쟁력: 위험한 강박관념’이라는 포린 어페어스 기고글에서 국가경쟁력 평가 아이디어를 비난한 적이 있는데요. 이 생각을 어떻게 받아들이는지요?

“당시 크루그먼은 ‘경쟁력은 단지 생산성의 다른 이름에 불과하다’면서 국가는 더 이상 서로 경쟁하지 않는다고 지적했습니다. 그런데 교육은 경쟁하지 않습니까? 정부 효율성은, 기술은, 또 외국인 투자 유치는? 30년 전 제가 국가경쟁력 평가를 시작했을 때도 사람들이 ‘국가는 경쟁하지 않고 오직 기업만 경쟁한다’는 말을 한 적이 있습니다. 그러나 국가가 경쟁하고 있다는 것을 우리는 분명히 알고 있습니다. 앞에서 말했듯이 생산성, 선택, 자원이라는 세 단계를 볼까요? 과연 국가끼리 이를 두고 경쟁하지 않는다고 할 수 있습니까? 지난해 7월 저는 몽골의 국가경쟁력강화위원회 창립식이 열릴 때 그곳에 간 적이 있습니다. 어디 몽골뿐인가요? 한국을 포함해서 거의 모든 나라에서 경쟁력 강화 조직들이 생겨났습니다. 30년 전에는 누구도 이런 기구들을 발족하지 않았지요. 그러나 저는 이것이 생겨나야 한다고 생각했습니다.”

3분의 2는 통계, 나머지는 여론조사

▼ 국가의 경쟁력을 평가하겠다는 구상은 어떻게 하게 됐나요?

“1980년 제가 다보스 월드 이코노믹 포럼(WEF)에서 상임이사로 일하고 있을 때였습니다. 다보스에 오는 리더들은 모두 경쟁력에 대해 이야기했는데 서로 다른 정의(definition)를 갖고 있다는 것을 제가 알게 됐습니다. 그래서 그때 저는 국가의 경쟁력을 구성하는 모든 요소를 담은 보고서를 만드는 것도 의미가 있겠다는 생각을 했지요. 이것으로 그 국가가 어디에 있는지를 알 수 있게 하는 것이었지요. 그렇게 해서 1980년에 첫 보고서를 펴냈고, WEF에서 몇 년간 보고서를 계속 펴냈습니다.”

그러나 가렐리 교수가 IMD와 로잔대의 교수가 되면서 WEF를 떠났고, 보고서도 중단됐다. 보고서가 재개된 것은 1989년. 그의 제안으로 IMD의 학문적·인적·물적 자원과 WEF의 네트워크를 결합해 4년간 연합 보고서가 나왔다.

“WEF와 의견 차이가 있어서 더 이상 진행되지 못했습니다. WEF는 참여 국가를 늘리고 여론조사를 위주로 하는 리포트를 만들겠다고 했지요. WEF는 지금 130개국이 참여하면서 85%를 여론조사에 근거를 두고 리포트를 만들고 있습니다. 그러나 저는 정밀한 통계가 중요하다고 생각했습니다. 그런 통계를 내놓지 못하는 국가나 지역경제는 배제하다보니 IMD의 대상국은 59개국에 그칩니다. 다만 IMD 평가는 331개의 기준(criteria)을 갖고 있고, 210개 분야의 데이터를 담습니다. 평가의 3분의 2는 국제 기관이나 국내 기관의 통계, 그리고 3분의 1은 여론조사에 근거를 두고 있습니다.”

▼ 교수님의 최근 책 제목이 ‘일류 경쟁자들: 국가, 기업, 개인이 새로운 경쟁의 시대에 어떻게 성공할까?’(Top Class Competitors: How Nations, Firms and Individuals Succeed in the New World of Competitive-ness?)인데, 같은 질문을 하고 싶습니다.

“대답하기 너무 힘든 질문이네요. 책을 사서 보는 게 더 빠를 겁니다.(하하) 순서대로 대답하겠습니다. 먼저 국가는 첫째 수출과 투자 중심, 둘째 제조업과 중공업, 셋째 중소기업의 경쟁력 강화, 넷째 경제의 다양화, 다섯째 적극적 ‘마인드셋’이 필요합니다. 기업은 첫째 생산성을 높이기 위해 노력하라, 둘째 새 시장·지역·제품을 개척하라, 셋째 기술을 중시하고 관리하라, 넷째 고객에게 늘 가까이 가 있어라, 좋고 나쁜 건 그들이 판단한다, 다섯째 기업문화를 일깨워라, 그것이 변화를 가져온다는 말을 명심해야 합니다. 개인은 우선 상처나 충격에서 빨리 벗어날 수 있는 회복력(resilience)을 길러야 합니다. 둘째 동료와 함께 일하는 법도 알아야 하고, 혼자 일하는 법도 알아야 합니다. 셋째 높은 야망을 가져라. 넷째 위험을 받아들여라. 위험은 언제든 찾아오지만 관리할 수 있다는 생각을 해야 합니다. 다섯째 ‘왜 안돼’(why not)라는 긍정적 태도를 가져라. ‘왜’라고 질문하지 말고, ‘왜 안돼’라고 질문하라. 그런 마인드셋으로 새로운 것을 시도하고, 상상력을 가져라. 이상입니다.”

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)