- 출사(出仕)해 천하를 경륜하는 일 이외에 그 어떤 다른 탈출구도 금지되어 있던 조선 사대부(士大夫)에게 ‘유선(遊仙)’은 정신적으로나마 유일한 탈속 수단이었다.

- 말하자면 좌절된 욕망의 또 다른 얼굴인 것이다.

- 조정의 권력을 잡아 천하에 도를 실현하고자 하는 것과 유선의 세계에 노닐고자 하는 욕망은 같은 것의 다른 얼굴이 아닐까?

- 좌절한 욕망을 치유하는 ‘유선’과 ‘노장(老莊)’은 있어서도 안 되고 없어서도 안 되는 ‘이단’이 아닐까?

- 그것은 ‘권력이냐, 자유냐’ 하는 두 가지 갈림길에 대한 승인이다.

- 하지만 그것은 공적 언어로 공인할 수 없는 것이기에 ‘침묵’의 세계에 속한다.

- 아마도 율곡의 ‘순언’에 드리운 침묵의 역사는 바로 이런 의미가 아닐까?

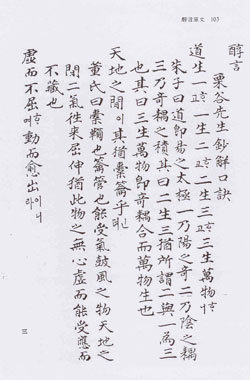

공자, 부처, 노자(왼쪽부터)가 대화를 나누는 장면을 그린 ‘삼교도’(작가 미상).

내 속엔 내가 너무도 많아

당신의 쉴 곳 없네

내 속엔 헛된 바램들로

당신의 편할 곳 없네

내 속엔 내가 어쩔 수 없는 어둠

당신의 쉴 자리를 뺏고

내 속엔 내가 이길 수 없는 슬픔

무성한 가시나무 숲 같네

내 속엔 내가 너무도 많다! 오로지 내 생각, 내 육신 그리고 내 영혼만으로 꽉 들어차 있을 것으로 생각해온 그 ‘나’라는 속에 수많은 나‘들’이 있다는 이 생각만큼, 현대의 사유를 잘 표현해주는 것은 없지 않을까 싶다.

근대가 구축해온 그 ‘보편적 인간’이란 개념도 그러하다. 그 속엔 수많은 나‘들’이 있었지만 그 얼굴은 사뭇 오랫동안 가려져왔다. 그 속에서 배제되었던 ‘여성’, 서구 제국주의가 배제하고자 했던 ‘피부색이 다른 사람들’, 그리고 최근의 ‘성적 소수자’가 바로 그들이다. 이들을 최근에 와서야 비로소 ‘보편적 인간’의 개념 안에서 생각하게 되었다는 것은 참으로 아이러니하다. 어쩌면 아직까지도 ‘나’로 대접받지 못하는 또 다른 ‘나들’이 내 속에 더 숨어 있는 것은 아닐까?

어찌 보면 문명이라는 것도 이와 비슷하다. 우리가 하나의 문명으로 간주하는 그 속을 들여다보면, 그 속엔 ‘다른 무언가’가 언제나 득실거린다. 하나의 문명은 그 오랜 역사의 과정 속에서 어떤 것은 밀어내고, 어떤 것은 그 안에 녹여내고, 또 어떤 것은 그 안에 숨긴 채 마치 하나인 것처럼 있는 것은 아닐까? 사실 문명은 충돌하고 교류하고, 융화되면서 변화하는 다양한 ‘나들’의 덩어리인데도 말이다. 유교를 기반으로 성립한 조선 사회도 예외일 수 없다.

이 글은 조선의 지식인 사회에서 이단으로 지목되어 배척되고 탄압받았던 도가의 경전 ‘노자’와 관련된 이야기를 다룬다. 조선 문명은 다섯 권의 ‘노자’ 주석서를 남겼는데, 그 가운데 가장 앞선 율곡(栗谷) 이이(李珥)의 ‘순언(醇言)’이라는 책에 얽힌 이야기가 이 글의 소재다. 우리는 이 글을 통해 하나의 문명 속에 정통과 이단, 주체와 타자, 나와 너라는 얄궂은 구분이 어떻게 서로 얽히고설킨 채로 어우러져 있는지를 생각해보게 될 것이다.

미리 독자에게 알려주고 싶은 것은, 이 글에서 ‘순언’의 내용을 분석하거나 철학적 해석을 시도하지 않겠다는 점이다. 그보다는 차라리 하나의 추리소설처럼 접근해 보자. 다만 이 글 속에는 ‘순언’에 얽힌 이야기와 관련된 과거의 인물들, 오늘날 학자들의 말과 글이 수시로 등장할 것이다. 왜냐하면 ‘순언’에 얽힌 이야기는 조선 유학의 이야기이자, 오늘 우리의 이야기이기도 하기 때문이다. 독자도 이 글을 읽고 나서 ‘내 속엔 내가 너무도 많아!’ 하며 ‘가시나무’의 가사를 읊조려보았으면 싶다.

‘순언’, 그 ‘침묵’의 역사

충남 부여군 무량사에서 59세로 생을 마감하기 전 김시습이 남겼다고 전해지는 자필 초상화를 채색해 2차 가공한 그림.

이 책은 ‘순언’이라는 제목 바로 다음에 “율곡 선생이 가려 뽑아서 풀이하고 구결을 달았다”(栗谷先生解口訣)는 문장이 나오고, 이어서 본문으로 이어진다. 거기에는 대개의 책에서 볼 수 있는 지은이의 서문도, 간행연도도 나와 있지 않다. 그런데도 김길환 교수가 ‘순언’이 율곡의 작품이라고 단정하게 된 것은, 책의 뒤에 실린 홍계희(洪啓禧·1703~1771)의 발문 때문이다. 율곡 사후 100년이 지나 태어난 홍계희가 오늘날의 논산에 해당하는 연산(連山)을 지나다 우연히 책을 얻게 되었다는 내용이 보이기 때문이다.

때는 1749년 당시 충청도 관찰사로 있던 홍계희가 율곡의 수제자였던 김장생(金長生)의 아들 김집(金集· 1574~ 1656)이 직접 필사한 ‘순언’ 한 권을 그의 후손에게서 직접 얻었다는 것이다. 혹 이 책이 사라질지도 모른다는 염려 때문에 몇 권을 간행하게 되었다는 이야기로 홍계희의 발문이 끝난다. 그 외의 확실한 증거는 없다. 하지만 조선조 노론의 영수였던 우암(尤庵) 송시열(宋時烈)이 율곡이 “불서(佛書)와 ‘노자’ 등 여러 책을 두루 살폈다”고 증언하고 있고, 율곡과 같은 시대의 송익필(宋翼弼·1534~1599)이 “‘노자’를 구차하게 유학에 일치시키려 한다”는 평을 한 것을 보면, 사실일 가능성이 있다.

게다가 다른 조선 시대 ‘노자’ 주석서인 ‘도덕지귀(道德至歸)’를 지은 서명응(徐命膺·1716~1787)이 율곡이 ‘노자’를 주석했다고 언급한 것을 보면 서명응이 율곡의 ‘순언’을 보았을 가능성을 생각할 수 있다. 하지만 서명응은 홍계희와 가까운 사이였고, 그가 보았다는 것이 홍계희가 간행해 준 것일 수 있다는 점, 그리고 송익필의 ‘순언’에 대한 평가 또한 홍계희의 발문에만 나온다는 점은, ‘순언’이 홍계희가 지은 위작(僞作)일 가능성도 배제할 수 없다. 그 외의 증거는 없다. 그렇다면 정말 ‘순언’은 율곡이 지은 것일까?

조선은 유교의 나라다. 고려 시대의 불교와 도교의 폐단을 비판하며, 고려 말에 등장한 신흥 사대부들은 유교적 이념에 입각해, 불교와 도교를 이단(異端)으로 엄금했고, 유교적 이념의 실현을 위해 국가의 제도에서 일상생활에 이르기까지 철저한 유교화를 시도한 것이 조선 역사의 흐름이었다. 그런 조선 사회에서 불교의 서적이나 ‘노자’‘장자’와 같은 이단을 가까이 하는 것은 무척 위험한 일이었다. 이러한 금기를 어기게 되면 이른바 ‘사문난적(斯文亂賊)’, 곧 유교 문명의 적으로 몰려 탄압받곤 했다.

따라서 퇴계(退溪) 이황(李滉·1501~1570)과 더불어 조선의 가장 뛰어난 유학자로 숭앙받는 율곡이 ‘노자’에 주석을 했다는 것은, 조선 사회에서는 상당한 오명이 될 수 있는 일이었다. 유교 전통에서 ‘주(注)’는 ‘논어’나 ‘맹자’와 같은 유교의 ‘경전(經)’에나 합당한 학문적 작업이다. 그런데 이단의 책으로 기피해야 할 ‘노자’에 주석을 했다니, 아마도 율곡의 제자들 사이에서 이 일은 숨기고 싶고, 덮어두고 싶은 일이었을 것이다.

하지만 현대의 학자들은 ‘순언’을 매우 긍정적으로 평가해왔다. 하나는, 정통 주자학자 율곡의 개방성과 포용성을 보여주는 것이며, 나아가 완고하고 보수적인 조선의 유교 사회가 이단인 도가에 대해 탄력적으로 소통해왔다는 증거라고 평가한 것이다. 심지어 도가 연구자들은 이보다 더욱 적극적으로 평가하곤 한다. 그런데 이러한 그간의 평가에는 뭔가 빠진 게 있지는 않을까? 정작 설명되어야 할 아주 단순한 역사적 물음은 전혀 제기되지도 않은 게 아닐까?

만약 조선 유학이 이단에 그렇게 관대했다면, 왜 율곡이 지었다는 ‘순언’은 지난 오랜 세월 동안 존재조차 알려지지 않았다가 오늘날 1974년에, 그가 죽고 조선이 망한 지 한참 후인 390년 만에 발견된 것일까? 도대체 ‘순언’에 짙게 드리워진 역사의 그늘, 그 침묵의 시간은 무엇이란 말인가? 오늘날 우리가 해명하고 납득해야 할 가장 중요한 것은 바로 이 침묵이 아닐까? 이 ‘침묵’의 의미에 대해 우리가 말할 수 있을 때 우리는 조선조 유교라는 그 ‘안(정통)’을 지나 ‘밖(이단)’에 도달할 수 있는 것은 아닐까?

이단(異端), 훔쳐 먹는 사과

율곡의 ‘순언’

사실 1980~90년대에 대학에서 처음 동양철학을 공부할 때 학자들 사이에서 다소 궁금해하던 것 가운데 하나가 바로 이 문제였다. 조선의 유학자들은 정말 ‘사서삼경’과 같은 유가 경전만 읽었을까? 독자 여러분도 한번 상상해보았으면 싶다. “배우고 때때로 익히면 즐겁지 아니한가”로 시작되는 ‘논어’는 그나마 읽을 만하다. 그러나 온통 바른 말, 고운 말, 마땅한 말들로만 가득한 ‘사서삼경’이나 완고하고 지루하며 아주 복잡한 논리로 가득한 성리학자들의 책만 평생을 읽으며 살라고 한다면 어떠하겠는가? 아마 매일 육법전서만 읽으며 살라고 한다면 법조인들조차 곤혹스러워하지 않을까?

조선 유학은 분명 그런 측면이 있었다. 율곡의 경우도 이단에 대한 태도는 다른 조선 유학자들과 그리 달라보이지는 않는다. 그의 대표적 저술 가운데 하나인 ‘성학집요(聖學輯要)’는 1575년 율곡이 40세 즈음 25세 된 선조(宣祖)에게 바친 것으로, 조선 유학의 정신을 잘 보여준다. 물론 거기에는 이단에 관한 논의도 들어 있다. ‘성학집요’에서 이단에 대한 가장 일반적인 태도는 그가 가장 먼저 인용하는 공자(孔子)와 주자(朱子)의 말을 통해 잘 드러난다. 공자와 주자, 이 둘은 조선의 유학자에게 최고의 권위를 갖는 인물이자 바로 ‘사문(斯文)’ 그 자체인 사람들이다.

먼저 공자는 ‘논어’에서 이렇게 말한다. “이단을 연구하면 이는 해로울 뿐이다(攻乎異端, 斯害也已)”. 공자의 태도는 간단하다. 이단은 ‘해롭다’는 것이다. 하지만 주희의 말은 아이러니하다.

“오로지 연구해서는 안 될 뿐만 아니라 대충 이해해서도 안 된다. 만약 자기의 학문이 정립되면 이단의 문제점을 보는 것은 그래도 괜찮다.”

참으로 이상한 논리다. “연구해서는 안 된다”면서 동시에 “대충 이해해서도 안 된다”고 한다. 도대체 읽으라는 것인가 아니면 읽지 말라는 것인가? 답은 간단하다. 읽으라는 것이다.

주희는 “만약 자기의 학문이 정립되면 이단의 문제점을 보는 것은 그래도 괜찮다”고 한다. 단, 자기의 학문이 정립된 뒤에 철저하게 읽으라는 것이다. 적어도 우리는 이 구절을 통해서는 이렇게 이해할 수밖에 없다. 이러한 주자의 태도는 율곡의 태도와 다를 바 없다. ‘성학집요’의 수기에서 율곡은 이단에 대해 ‘반드시 변별해야 한다’고 강조한다. 그렇다면 이단은 연구해서는 안 되는 것이지만, 오히려 반드시 읽어야 하는 것이 된다. 왜냐하면 ‘반드시 변별해야 한다’는 것은 읽는 것을 전제로 하기 때문이다.

나는 이러한 이단에 관한 논의를 보면서 ‘훔쳐 먹는 사과가 맛있다’는 말이 떠올랐다. 금서가 본래 더 많이 읽히는 법이다. 읽지 말라고 사회가 금지하는 책은 오히려 사람들이 목숨을 걸면서까지 읽는다. 왜냐하면 거기에는 ‘금지된 진리’가 있고, 내부를 허무는 균열이 있기 때문이다. 1970~80년대에 마르크스가 그랬고, 80년대의 ‘즐거운 사라’가 그랬다. 마르크스와 에로티시즘은 금지된 진리였지만 오히려 상식이 되었고, 탈근대 논의의 기초 교양이 되었다. 그런데 이단이었던, 그래서 읽지 말아야 했던 ‘노자’ 또한 조선 유학자들이 ‘훔쳐 먹는 사과’였던 모양이다. 실제로 이단의 책 ‘노자’ 특히 ‘장자’는 널리 읽히는 책이 아니라 매우 애호되던 문헌이었다.

이단에 대한 선조의 모순된 태도

율곡의 사후 이를 증명하는 사건이 있었다. 때는 1600년 봄 4월19일, 선조는 과거 시험 답안지였던 ‘시권(試券)’을 읽는다. 그러다 선조는 당시 법으로 금지되어 있던, 과거 답안지에 이단의 문헌을 인용한 것을 발견하고서 해당자의 과거 합격을 취소하라는 명을 내린다. 당시 과거 급제자 이함(李涵)은 과거 답안지에 ‘장자’를 인용했다가 선조의 눈에 띄었고, 이 때문에 파문이 일어난 것이다. 급기야 당시 과거시험을 주재했던 전시시관(殿試試官) 해원부원군(海原府院君) 윤두수(尹斗壽)에게까지 화가 미칠 뻔했다. 하지만 의외로 선조는 더 크게 문제 삼지 않고 넘어간다.

그런데 그 다음해에 다시 과거시험 답안지에서 ‘노장(老莊)’을 인용해 논하는 것에 대해 조정에서 논란이 일어난다. 당시 정계를 주도하던 이항복(李恒福), 윤근수(尹根壽), 이산해(李山海) 등이

선조와 나눈 대화를 보면, 과거의 시권에 ‘장자’를 인용해 논의한 이함은 급제가 취소되는 처벌을 받았으나 시험관은 처벌받지 않자, 오히려 당시 선비들에게 이단의 문헌을 인용해도 되는 것으로 알려졌다는 것이다. 하지만 대화의 분위기는 그리 심각하지 않았고, 대화 속에 오간 내용은 우리의 상식적인 기대와는 매우 달랐다.

선조는 다시 한번 ‘장자’와 같은 이단을 과거시험에서 논하는 것을 엄중히 금하도록 명을 내린다. 하지만 이항복, 윤근수 그리고 선조까지 모두 평소 글을 쓸 때 ‘노자’나 ‘장자’를 인용하는 것은 괜찮다는 데에 공감하는 분위기다. 즉 과거 시험에는 법으로 금지되어 있어 안 되지만, 문학작품을 지을 때 ‘노장’을 인용하는 것은 문제될 게 없다는 것이다. 유학을 이념으로 세운 조선 사회에서, 엄혹하게 이단을 배척했다는 우리의 상식과는 상당히 다른 결말이다.

그런데 ‘선조실록’에 전하는 것과 다른 분위기도 있었다. 이함의 사건이 일어나기 10년 전의 일로, 당시 경연에 참가했던 권문해(權文海)가 그의 문집 초간집(草澗集)에 전하는 이야기다. 이 이야기는 ‘선조실록’의 분위기와는 상당히 다른 상황을 전하고 있다. 그때에도 선조와 이산해는 관대한 태도를 취했다. 그런데 이를 좌시할 수 없다고 생각했던 권문해가 나아가 “조선왕조의 기본 이념에 비추어 볼 때 과거시험은 물론 시문에서도 이를 사용하는 것은 안 된다”는 강경한 발언을 한다.

그런데 어쩌면 당연하다고 할 만한 권문해의 말에 선조는 동감을 표시했어야 마땅할 듯하다. 하지만 선조는 권문해의 말에 잠시 침묵을 지킨다. 그리고 선조는 “마땅히 구분하는 사리가 있어야 할 듯하다. 이 뜻을 예조에 전하라”고 했다. 선조가 불편한 심기(ambivalence)를 드러냈음을 암시한다.

그런데 우리는 여기서 중요한 한 가지 사실을 상기할 필요가 있다. 도대체 선조는 이함의 답안지가 ‘노장’을 인용했다는 것을 어떻게 알았을까? 당시 시험의 고관이었던 윤두수가 전혀 눈치 채지 못한 것을, 선조가 발견했다는 말을 어떻게 이해해야 할 것인가? 이는 분명 선조가 ‘장자’에 정통했음을 보여준다. 이함이 쓴 문장은 “물이 마른 물고기는 강물을 터줄 때를 기다린다(魚待江決)”는 표현으로, ‘장자’에서 “샘이 마르면 물고기들이 땅 위에 남아서 서로 습기를 뿜어내며 서로 거품으로 적셔준다(泉魚相處於陸, 相·#54181;以濕, 相濡以沫.)”는 데에서 따온 말이다.

본래 그대로의 문장을 인용한 것이 아니라 논의의 맥락과 두 글자를 따온 것은, 선조가 ‘장자’의 문장에 상당히 익숙하지 않았다면 알아볼 수 없는 그런 문장이었다. 만약 이게 사실이라면 선조는 읽지 말아야 할 이단인 ‘장자’에 정통해 있었고, ‘장자’를 인용해 글을 짓는 것은 과거 문장이 아니라면 괜찮다고 용인하고 있는 것이다. 이것은 이단을 정확하게 변별하기 위해 이단을 읽으라는 주희의 주장과는 분명 다르다. 이산해, 이항복, 윤근수 등 당시의 정치적 유력자나 문단의 대표자 또한 이와 태도가 비슷했다. 이와 같은 당시의 이단에 대한 모순된 태도는 도대체 무엇이란 말인가!

사문난적(斯文亂賊)은 영혼의 전쟁

이단에 대해 완고했을 듯한 당시 상황을 문학사의 측면에서 보면 전혀 달리 보인다. 17세기에 들어서면서 당시 유학자들은, 자신들이 정신적으로 추종했던 중국의 송대(宋代) 문인들의 문장보다는 선진양한(先秦兩漢) 고문(古文)을 창작의 전범으로 삼았다. 특히 조선의 문인들이 중시했던 것은 사마천(司馬遷)의 ‘사기(史記)’와 ‘장자’였다고 한다. ‘순언’에 얽힌 이야기의 앞뒤를 보면, 조선 사회가 강고한 성리학의 이념으로 무장해 이단사설을 철저히 배척했다는 그간의 이야기는 예상과는 딴판이다.

‘노장’은 결코 읽지 말아야 할 책이며, 그 문장을 과거시험지의 답안에 쓰는 것은 법으로 금해진 일이다. 그럼에도 불구하고 조선조 문인이 가장 즐겨 읽고 쓰던 책 가운데 하나가 바로 이단의 책 ‘장자’였다. 법으로 금지되어 있음에도 과거 답안지에 인용했던 이함이나, 그것을 알아보고 합격을 취소시켰던 선조나, 그리고 당시 ‘사기’와 ‘장자’를 모범으로 삼아 문장을 갈고 닦았던 문인들 모두 이단의 책에 정통해 있었던 것이다. 이는 주희가 했던 말, “오로지 연구해서는 안 될 뿐만 아니라 대충 이해해서도 안 된다. 만약 자기의 학문이 정립되면 이단의 문제점을 보는 것은 그래도 괜찮다”라는 정신과는 분명 다른 의미를 드러내고 있다.

그렇다면 우리가 그간 알고 있었던, 유가의 정신에 충실하고 이단을 전혀 허용하지 않았던 조선조 정통 성리학의 정신은 유명무실한 것이었을까? 그렇지는 않았다. 분명 조선조에는 이단에 대한 철저한 배척이 있었다. 그 대표적인 사건의 주인공이 율곡보다 한 세기 늦게 태어난 박세당(朴世堂·1629~1703)이다. 그는 율곡의 ‘순언’이 알려지기 전 조선 최초의 노자 주석서인 ‘신주도덕경(新註道德經)’의 지은이다. 박세당은 주자의 해석에 도전한 ‘사변록(思辨錄)’을 지었고, 또 당시 노론의 영수였던 송시열을 비판한 것이 화근이 되어 사문난적, 즉 유교이념의 적으로 몰려 늙은 몸으로 귀양을 가서 죽었다. 또 18세기에 정조(正祖)가 문체반정을 일으킨 것 또한 그 명분은 이단에 대한 배척이었다.

아마도 조선조 이단 문제에서 가장 끔찍한 사건은 소격서(昭格署)의 혁파와 조광조(趙光祖)의 죽음일 것이다. 소격서는 고려 시대 이래로 지속되어온 조정의 기관으로 도교의 초제(醮祭)라는 제사를 지내는 기관이었다. 그런데 조선 왕조의 이념이 배척하는 도교 사원과 도교 제사를 지내는 소격서는 여러 번에 걸쳐 논쟁의 대상이 되었다. 특히 중종(中宗) 13년(1518년) 홍문관 부제학이던 조광조는 소격서 폐지를 둘러싸고 중종과 대립하다가 결국 죽게 되고 사화(士禍)라는 끔찍한 죽음의 소용돌이를 낳기도 했다.

소격서를 둘러싸고 대립하는 와중에 조광조는, 중종이 소격서 혁파를 완강히 거부하자 중종을 폐립된 폭군 연산군(燕山君)에 비유하며 “어리석은 군주(暗君)”라고 비난했다. 중종으로서는 참을 수 없는 모욕에 가까운 표현이다. 물론 조광조가 소격서 폐지를 주장한 것은, 조선을 다스리는 규범을 성리학 하나에 두라는 지극히 이념적인 발로로서, 도(道)와 정치의 분리를 막고 이단을 경계하기 위해서였다. 결국 소격서는 폐지되었으나, 조광조는 죽고 얼마 지나지 않아 소격서는 부활하게 된다.

사실 고려의 소격전(昭格殿)이 대폭 축소되어 잔존해오던 소격서는 조선 사회 내내 거의 형식적인 기관에 지나지 않았다. 그런데도 소격서 문제는 늘 조선 사회의 화약고와 같은 측면이 있었다. 특히 조광조와 같이 왕보다 더 중요한 것이 성리학 이념이라 생각했던 사림(士林) 성리학자들에게, 소격서 혁파는 1000년의 염원이기도 했다. 도교학자 정재서는 소격서 혁파를 “유교 관료 세력의 도교와 국수사상에 대한 궁극적 승리”라고 표현한다. 그리고 역사학자 김영수의 말을 빌리면, 여말선초(麗末鮮初)의 척불론(斥佛論)으로부터 이어지는 ‘영혼의 전쟁’이었다.

이런 평가들을 놓고 보면 소격서를 둘러싼 조광조와 중종의 대립, 소격서의 혁파와 부활은 단순한 권력 다툼의 영역을 넘어 문명과 문명, 세계관과 세계관의 대립과 충돌이라는 의미를 갖는다. 그래서 그것은 화해할 수 없는, 영혼을 둘러싼 전쟁이라는 것이다. 결국 ‘이단’은 조선의 개국과 더불어 탄생한 조선의 영혼을 지키는 유학적 이념의 또 다른 얼굴인 셈이다.

그렇다면 우리는 더욱 더 미궁에 빠진 꼴이 된 셈이다. 왜 소격서는 죽음을 무릅쓴 영혼의 전쟁이 되지만, 그러한 도교적 정신의 본향이라 할 수 있는 ‘노장’과 같은 문헌과 사상은 어떻게 향유의 대상이 될 수 있었던 것일까?

노장(老莊), 유교의 안과 밖

그렇다면 ‘노장’은 조선조 유학자들에게 어떤 의미를 갖는 것이었을까? 오늘날 한국 학계에서 ‘노장’은 상식적으로 “‘노자’와 ‘장자’라는 텍스트 속에 내용 혹은 그와 관련된 문헌에 담긴 철학적, 사상적, 종교적 전통”이라는 의미로 이해된다. 그리고 ‘노자’와 ‘장자’는 한대(漢代) 이래 선진 제자백가 가운데 하나인 ‘도가’로 분류되어왔다. 다른 한편 ‘노자’와 ‘장자’는 20세기에 유교의 문헌을 구성하는 유교 텍스트와 달리 ‘도교(Taoism)’의 기초 경전으로 이해됨으로써, 다른 한편 도교에 속하는 문헌으로 생각된다. 즉 철학적으로는 한대의 분류 범주에 의해, 다른 한편으로는 근대 종교학의 분류 범주에 의해 철저히 ‘도가’에 속하는 것으로 인식된다.

하지만 이와 다른 시각도 있다. ‘노장’은 위진(魏晉) 시대 이래로 문인 사대부의 전통으로서 유가 전통의 일부라고 보자는 입장이다. 그래서 ‘장자’에 대한 주석 전통이 유학이 주류가 되었던 송명(宋明) 이래 급격히 증가하고, 주로 유교적 신념에 충실한 학자들에 의해 주석이 가해진다는 점을 바탕으로 ‘노장은 유가’이고, 한유(韓愈) 이래 장자는 ‘사이비(似而非)’가 아닌 ‘진정한 유학자(眞儒)’로 보는 전통이 계속되었다고 보는 견해도 있다. 즉 ‘노장’을 도가가 아닌 유가 전통의 일부로 보는 것이다. 이러한 전통은 철학사가 아닌 조선의 문학사를 보면 보다 분명해진다.

17세기의 유학자 계곡(溪谷) 장유(張維·1587~1683)의 경우는 이러한 측면을 잘 보여준다. 그가 지은 ‘속천문(續天問)’의 내용은 다소 파격적으로 보인다.

“유교는 의리 밝히고, 노자는 말 없는 현묘함을 숭상하고, 서쪽의 불교는 허무와 적멸 내세우네…주희는 널리 보되 간략함으로 중시하고, 육상산(陸象山)은 간명함을 좋아했다네…그 누가 진정한 공자의 문하인가(儒明義理, 老尙玄默, 西方之敎, 泯然空寂…朱宗博約, 陸慕簡易…孰眞洙泗).”

이 글에서 장유는 유불도(儒佛道)를 자유롭게 오가면서, 궁극적으로 “어느 것이 진짜이고 어느 것이 가짜이며 어느 것이 순리이고 어느 것이 역리인가?” 하고 묻는다.

또 조선조에서 또 다른 이단의 대명사였던 육상산(양명학)을 언급하면서는 “근원은 같아도 흐름이 달랐으니 그 누가 진정한 공자의 문하인가?”라고 묻는다. 즉 장유는 ‘정통과 이단의 틀을 넘어 진정한 지식이란 무엇인가’라는 물음을 던지고 있다. 여기서 유불도의 차이, 성리학과 양명학의 대립은 문제되지 않는다. 게다가 일부 학자들은 ‘장자’의 저자 장주(莊周)를 진정한 지식인(眞儒)으로 표상하기도 했다.

그렇다면 우리는 여기서 다시 물을 수밖에 없다. ‘노장’은 유가인가, 도가인가? 그것은 유교의 ‘안’인가 ‘바깥’인가? 그리고 이를 우리의 물음에 맞추어 다시 바꾼다면, ‘순언’은 유가의 문헌인가 도가의 문헌인가? 우리는 ‘순언’을 당연히 ‘도가’라고 이해하겠지만, 조선조 사대부의 세계에서 이러한 단정은 이제 곤란한 상황에 온 것이라 말할 수는 없을까? 그것은 ‘이단’이면서 ‘바깥’에 있지 않고 ‘안’에 있는 것은 아닐까? 이는 조선 문단에서 특정한 시기에만 작성되고 유행했던 조선조 ‘유선문학(遊仙文學)’을 보면 더 분명해진다.

유학자, 선계(仙界)에 노닐다!

율곡 이이는 퇴계 이황과 더불어 조선 성리학의 양대 봉우리로 평가받는다. 그는 철저한 유학자였고, 누구보다 정통적인 성리학자로 인정받는다. 하지만 그는 젊은 시절 금강산으로 가서 불교에 귀의했던 것에 관한 논란으로, 이후 평생 곤욕을 치렀으며 사후 그의 문인들에게까지 내내 논란을 겪게 한 사람이기도 하다. 그의 이러한 행적은 ‘조선왕조실록’에 기재될 정도로 주목받는 일이었다.

“소년 시절에 아버지의 첩(妾)에게 시달림을 당하여 집에서 나가 산사를 전전하며 붙여 살다가 오랜 기간이 지나서야 돌아왔다. 혹자는 ‘머리를 깎고 중이 되었다’고 하였다.”(명종실록 19년 8월30일 조)

그런데 바로 이어지는 문장은 특이한 내용을 담고 있다. “그가 읊은 시에 ‘전생의 몸은 바로 김시습(金時習)이었고, 이 세상은 바로 가낭선(賈郎仙)이 되었네’라고 했다. 김시습(1435~1493)은 이른바 ‘생육신(生六臣)’의 한 사람으로 유불도의 정신세계를 넘나들었던 인물이고, 낭선은 중국의 시인 가도(賈島·779~ 843)를 가리킨다. 그런데 여기서 율곡이 스스로를 김시습과 동일시하고 있다는 점은 단순히 넘길 일이 아니다. 왜냐하면 ‘김시습’이란 기호는 단지 불교를 가리키기만 하는 게 아니기 때문이다.

이 점을 논하기에 앞서 율곡이 10세 때 경포대에 올라 읊은 부(賦)를 하나 살펴보자. 그해는 1545년으로서 명종(明宗)이 즉위한 해다. 겨우 열 살에 지나지 않은 소년 율곡의 문장에서는 이런 놀라운 글귀가 나온다.

“장주(莊周)는 내가 아니고 나비는 실물이 아니다.”

이 말은 ‘장자’의 유명한 호접몽(胡蝶夢)에서 따온 문장이다. 하지만 율곡은 장자의 논지를 반박한다. 꿈은 꿈일 뿐 현실이 아니라는 것이다. 하지만 글의 끝에서 율곡은, “아! 인생은 바람 앞 등불처럼 짧은 백년이고, 신체는 넓은 바다의 한 좁쌀이라네. 여름 벌레가 얼음을 의심하는 것이 가소롭고, 달인(達人)도 고독(孤獨)을 당할 때가 있음을 생각하네”라고 읊는다. 인생의 덧없음을 읊은 어린 소년의 정신세계가 놀랍다.

이런 글은 소년 율곡이 이미 ‘장자’에 정통해 있으며, 이를 자신의 언어로 소화해 표현하고 있음을 보여준다. 특히 마지막 부분의 “여름 벌레가 얼음을 의심하는 것이 가소롭다”는 구절은 ‘문선(文選)’의 ‘손작이 천태산에 노닒을 읊은 부(孫綽遊天台山賦)’를 인용한 것인데, 이 또한 ‘장자’를 끌어들인 문장이다. 초탈한 분위기가 물씬 풍기는 인용문과 달리 전체의 취지는 율곡이 자신의 고상한 뜻을 장자의 ‘대붕(大鵬)’에 비유하면서, 새로 즉위한 명종의 시대를 맞아 선비로서 품은 큰 뜻을 세상에 펼치려는 기개로 가득 찬 글로 보인다.

또 어느 때 지어진 것인지 정확히 알려져 있지 않지만, 율곡에게는 ‘유선풍(遊仙風)’의 부가 하나 전해진다. 이 ‘유가야산부(遊伽倻山賦)’는 유선문학의 장르에 속하는 것으로, 조선조에서는 16세기 후반에서 17세기 전반에만 유행했다. 작품 속에서 가야산에서 유람하며 한껏 정취를 즐기며 술에 취한 율곡은 잠자리에 들어 꾼 꿈을 통해 기이한 이야기를 한다.

꿈속에서 율곡에게 한 신선이 학을 타고 날아와 율곡이 전생에 신선이었다고 알려준다. 그러고는 율곡에게 선약(仙藥)을 주겠다고 하며 자신이 누군지를 묻는다. 이에 율곡은 그가 “상계(上界)의 산인(散人)인 신라학사(新羅學士)로서 유학자 신선(儒仙)”이라 대답한다. 율곡이 꿈에서 알아본 그는 최치원(崔致遠)이라고 대답한다. 율곡이 자신을 김시습과 동일시한 것이나 최치원과 꿈에서 만났다고 말하는 사실은, 이후 한국 도교의 맥(脈)을 이야기할 때 이들이 하나의 계보로 이어진다는 사실과 모종의 관련이 있어 보인다.

어쨌든 ‘유가야산부’에 나타난 유선의 세계는 16, 17세기에만 국한해 조선조에 풍미했던 도교 문학이 지닌 성격을 모두 드러내준다. 한문학자 정민은 이 시기에 유선시가 갑작스럽게 대두하게 된 데에는 문예사조의 측면뿐만 아니라 도교사상, 특히 내단학(內丹學)에 대한 관심이 사상적으로 높아진 측면, 그리고 무엇보다 당쟁의 와중에서 몰락한 서인(西人)이 전쟁의 재앙을 맞아 생긴 결과라고 평가한다. 유선시를 창작하기 위해서는 내단학 등의 도교사상에 대해 정통해야 함은 물론이다.

이는 16, 17세기에 조선에서 도교(특히 내단학 중심)적 소양이 상당히 유행했다는 증거가 된다. 그런데 더욱 주목할 사실은 16, 17세기 유선시의 작가 대부분이 서인이며, 유선시의 창작 또한 인조반정으로 서인이 정권에 복귀하기 전까지로 국한된다는 점이다. 특히 유선시의 작가들은 정철(鄭澈)과 성혼(成渾), 율곡의 학맥이다. 정민 교수에 따르면 허난설헌(許蘭雪軒)과 허균(許筠) 등의 일부를 제외하면 유선시는 대개 임진왜란 이후에서 광해군 초기에 지어졌다고 한다. 그리고 인조반정 이후 유선문학은 거의 사라진다. 이는 달리 말하면 유선문학의 시를 통해 현실을 박차고 솟아올라 날개를 달고 신선이 되어, 고원탈속의 정신적 자유를 외친 것은 전쟁의 참화는 물론 정치적 배경과 긴밀한 관계가 있음을 보여주는 것이다.

이단의 두 얼굴, 권력인가 자유인가?

이렇게 보면, 율곡 이이의 ‘명종실록’에 등장하는 김시습이란 기호는 그 의미가 분명해진다. 왜냐하면 김시습은 조선 도교 도통의 창시자로 숭앙되며, 이후 해동단학파(海東丹學派)의 비조이기 때문이다. 더불어 이때부터 등장하는 조선도교의 계보는 신라의 최치원으로까지 거슬러 올라가며, 나중에 해동단학파의 계보가 완성된다. 그래서 율곡이 ‘유가야산부’에서 꿈에 해동의 유학자 신선(儒仙) 최치원을 만나고, ‘명종실록’은 율곡을 김시습의 현신으로 표현하는 것이 아닌가 한다.

신선이란, 세상을 초월한 사람이다. 그러나 유선문학의 작가들은 실제 초월자이기는커녕 오히려 현실의 좌절자들이고, 권력의 중심에서 벗어나 실각한 사람들이다. 출사(出仕)해 천하를 경륜하는 일 이외에 그 어떤 다른 탈출구도 금지되어 있던 사대부에게 ‘유선’은 정신적으로나마 유일하게 탈속할 수 있는 수단이었던 것이다. 말하자면 그것은 좌절된 욕망의 또 다른 얼굴인 것이다. 조정의 권력을 잡아 천하에 도를 실현하고자 하는 것과 유선의 세계에 노닐고자 하는 욕망은 같은 것의 다른 얼굴이 아닐까? 그래서 소격서와 같은 왕권의 상징은 용납될 수 없지만, 좌절한 욕망을 치유하는 ‘유선’과 ‘노장’은 있어서도 안 되고 없어서도 안 되는 ‘이단’인 것이 아닐까?

달리 말하자면 그것은 ‘권력이냐, 자유냐’ 하는 두 가지 갈림길에 대한 승인이다. 그래서 ‘노장’이라는 이단은 단순한 이념적 배척의 대상이 될 수 없는 것이다. 오늘의 나는 ‘안(정통)’에 있지만 내일의 나는 ‘바깥(이단)’에 있을 수 있기에, 안과 밖은 모순적이면서 공존할 수밖에 없다. 너는 나이고, 나는 너! 안은 바깥에 있고, 오히려 바깥은 그래서 늘 안에 있을 수 있다. 하지만 그것은 공적 언어로 공인할 수 없는 것이기에 ‘침묵’의 세계에 속한다. ‘너는 나다!’ 그러나 그건 말할 수 없다. 아마도 율곡의 ‘순언’에 드리운 침묵의 역사는 바로 이런 의미가 아닐까?

![[신동아 만평 ‘안마봉’] 2026년 ‘반중 지도자군(群)’의 행진](https://dimg.donga.com/a/300/200/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/9e/7c/5e/699e7c5e023ba0a0a0a.png)

![[신동아 만평 ‘안마봉’] 2026년 이재명 대통령의 ‘부동산 행상’](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/9d/5f/99/699d5f9911b7a0a0a0a.png)

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)