도홍경은 이렇게 답시를 썼다. 이 시에서 이운이란 말이 나왔다.

산중에 무엇이 있느냐고요?

(山中何所有)

산마루에 흰 구름이 많지요.

(嶺上多白雲)

다만 홀로 즐길 뿐이지

(只可自怡悅)

그대에게 가져다줄 순 없습니다.

(不堪持贈君)

세상만사가 다 귀찮아지면 그리워지는 게 있다. 세속을 벗어나 산중에서 경(經)을 읽으며 약초뿌리나 캐고 사는 삶이다. 필자에겐 그렇다. 그런데 그것이 가능할지 모르겠다. 혹여 꿈만 꾸다가 이 세상의 연기(緣起)에 묶여 그저 꿈으로 끝나는 것은 아닐까.

아무 근심걱정 없이 자연을 벗하며 사는 은자(隱者)의 소요로운 경지. ‘이운’이 담고 있는 뜻이다. 그러나 ‘구름을 즐긴다’는 게 말처럼 쉬운 일은 아니다. 번뇌와 탐욕으로 물든 의식을 가지고 될 일이 아니다. 시쳇말로 먹고살기 바빠 마음 편히 하늘의 구름을 쳐다본 적이 한 번이라도 있었던가.

모산(茅山)의 도사 도홍경은 일찌감치 ‘이운’의 삶을 꿈꾸었다. 40세가 되자 그는 제나라의 꽤 높은 관직을 내팽개치고 식솔을 끌고 강소성 모산의 산속으로 들어갔다. ‘영명(永明)의 치(治)’로 이름 높은 제나라 무제가 그를 못 잊어 모산에 여러 번 사람을 보냈지만 응하지 않았다.

후에 양나라의 무제도 그에게 하산해 국정을 보필하기를 권했다. 도홍경은 한 폭의 그림을 무제에게 보냈다. 무제가 그림을 펼쳐보니 물소 두 마리가 그려져 있었다. 소 한 마리는 청산녹수 사이에서 자유롭게 풀을 뜯고 있고, 다른 한 마리는 금으로 된 멍에를 쓰고 힘들어했다. 무제는 이를 보고 더는 하산을 권하지 않았다. 다만 국가에 중대한 일이 생기면 사람을 그에게 보내 자문했다. 이런 이유로 사람들이 그를 ‘산중재상’이라 불렀다.

선학(仙鶴)이 천년을 지킨 약초

몇 년 전 중국 당국이 삽주(사진)를 활용해 ‘사스’ 예방약을 만든 적이 있다.

도홍경이 은거한 모산은 도교 모산파의 성지이기도 하지만, 모산 삽주(茅蒼朮)라는 약초의 산지로도 유명한 곳이다. 삽주는 중국에서는 출(朮)이라고 하는데, 국화과의 식물로 우리나라에서도 전국의 야산에서 흔히 찾아볼 수 있는 약초다. 그러나 우리나라 삽주는 중국의 그것과 종이 좀 다르다. 어쨌든 수년 전 사스(급성중증호흡기증후군)가 유행일 때 중국 당국에서 이 삽주를 활용한 처방들을 사스 예방 및 치료약으로 내놓아 한동안 중국에서 품귀현상을 빚기도 했다.

삽주는 위와 장을 튼튼히 하는 작용이 뛰어나 장기능이 허약한 이에겐 최고의 영약이라 할 수 있다. 위장의 찬 기운과 담음을 몰아내 밥맛이 좋아지고 몸이 가벼워지게 한다. 또 관절이나 체내의 풍습을 치료한다. 그래서 식욕부진, 복부창만, 오심, 구토, 설사를 비롯해 몸이 무겁고 나른한 증상에 쓰인다. 관절에 물이 차는 삼출성 류머티즘과 수족저림, 관절통, 부종 등을 치료하며, 습사가 심한 유행성 질병과 감기 등에도 많이 사용된다.

동아시아 최고(最古)의 본초서 ‘신농본초경’은 삽주에 대해 “맛이 달고 쓰며 따뜻하다. 독이 없다. 풍한습으로 인한 비증(수족이 저리고 아픈 증상)을 치료한다. 죽은 기육을 살리고 경(몸이 뻣뻣해지는 증상)과 저(악성 종기, 피부병)를 다스린다. 땀을 그치게 하고 열을 제거한다. 음식을 잘 소화시킨다. 오래 먹으면 몸이 가벼워지고 배고픔을 잊게 된다. 일명 산괴(山·#54054;)라 한다”고 적고 있다.

이 삽주는 흔히 창출(蒼朮)과 백출(白朮) 두 종류로 나뉜다. 그런데 도홍경 이전에는 구분이 없이 그냥 출로 통용됐다. 북송 때의 구종석은 “상한고방과 신농본초경에는 출이라고만 했지 창출과 백출로 나누지 않았다. 그런데 도은거(隱居·도홍경의 호)가 출에 두 가지가 있다고 해 그 후 창·백의 두 종으로 나뉘었다”고 쓰고 있다.

적출과 백출 차이

모산의 도사 도홍경은 단면이 붉은색을 띠는 모산 삽주를 주의 깊게 관찰해 이를 적출(赤朮)이라고 명명했다. 그는 또 잎의 생김새와 뿌리줄기의 맛, 약성 등의 차이를 소상히 기술했다. 그 내용을 보면 적출은 잎이 작고 백출은 잎이 크다, 또 적출은 잎자루가 없는 데 반해, 백출은 잎자루가 있고 털이 있다, 뿌리는 적출이 조금 쓴맛이 나며 기름(정유 성분)이 많은데, 백출은 맛이 달고 기름이 적다 등등이다. 도홍경은 약재의 생산지와 채집시기, 채집방법과 약물의 감별법, 제련과정 등에 대해서도 독자적인 견해를 덧붙였다. 모두 도홍경 스스로 경험해 얻은 내용으로 당대의 어느 의가도 할 수 없는 일이었다.

도홍경이 모산 삽주의 특징을 살려 이름 지은 적출은 어느 틈에 이름이 바뀌어 송나라 이후에는 의가들이 모두 창출로 표기하게 된다. 오늘날 중국 약전에선 창출을 모(茅)창출과 북(北)창출로 나누는데, 이 모창출이 바로 모산의 삽주를 가리킨다. 북창출은 만주삽주로 불리며 모창출과는 잎의 생김새나 뿌리의 기미가 조금 차이가 난다.

요즘의 식물명으로 ‘가는잎삽주’라고 하는 모창출은 남(南)창출이라고도 하며 유감스럽지만 우리나라에선 나지 않는다. 북창출도 찾아보기 어렵다. 국내에서 자생하는 삽주는 일본의 관동지방에서 많이 나는 관(關)창출의 일종인데, 중국에서는 약전에 수록하지 않은 식물이다. 약재로도 인정하지 않고 있지만 한국과 일본에서 약재로 쓰기 때문에 주로 관동지역에서 수출용으로 재배되고 있다. 그래서 도홍경이 “동경출(東境朮)은 크지만 매운맛이 없어 쓰지 않는다”고 한 것이 관창출, 곧 우리나라 삽주를 가리키는 것 아닌가 하는 견해도 있다. 중국의 창출을 구하기 어려운 우리나라는 오랫동안 이를 창출로 써왔다.

도홍경이 ‘본초경집주’를 써 6세기까지의 동아시아 본초학을 집대성했다면, 이시진은 ‘본초강목’으로 16세기까지의 본초학의 정화를 집대성한 약성이라고 할 수 있다. 도홍경이 모산에서 삽주를 찾은 뒤 거의 1000년이 지난 후의 일이다. 모산 삽주와 관련해 마침 이시진의 이야기가 하나 전한다.

모산의 도관을 참배하고 이 산에서 약초를 캐던 이시진은 바위틈에서 자라는 큰 삽주를 보았다. 향기가 멀리까지 코를 찔렀고 신령한 기운이 감돌았다. 삽주가 자라는 바위의 생김새도 한 마리 학과 같았다. 그는 바위를 타고 올라가 삽주 뿌리를 캤다. 괭이질을 하는 도중에 조그만 돌이 하나 떨어져 나왔다. 학의 벼슬처럼 생긴 부위에서 부러진 돌이었다. 그런데 그곳에서 난데없이 피가 일곱 방울 뚝뚝 떨어졌다. 이시진이 놀라 뒤로 물러서자 펑하는 소리와 함께 바위가 학으로 바뀌어 하늘 높이 날아갔다. 삽주 뿌리를 캐서 보니 신기하게도 쪼개진 면에 핏빛 반점이 일곱 개가 있었다.

음벽을 치료하는 난치병의 특효약

그 후 모창출은 단면에 적색의 반점이 일곱 개가 있으며 선학이 지키는 신성한 약초여서 다른 곳의 삽주보다 약효가 월등하게 높은 것으로 알려진다. 신선이 되어 우화등선했다는 도홍경의 유지가 있어 혹시 선학이 1000년 동안 이시진을 기다리고 있었던 것은 아니었을까. 여담이지만 도홍경은 85세에 승천해 신선들이 사는 봉래도로 갔다고 한다. 고서시(告逝詩) 한 수를 쓴 후 하늘로 올라갔는데, 지상에 남아 있는 몸에서 수일 동안 향기가 진동했고 구름과 연기가 모산의 온 산천에 자욱했다고 전한다.

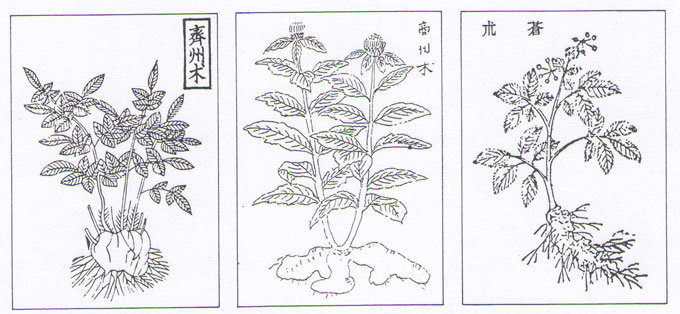

역대 본초서의 삽주 그림들. 왼쪽부터 송대 당신미, 송대 왕계선, 명대 이시진이 본초서에 수록한 그림이다.

삽주의 뿌리 사진.

전쟁과 기근으로 사람들의 삶이 피폐하기 짝이 없었던 한나라 말 하남성 남양현에서 문씨 성을 가진 여자가 난리를 피해 호산(壺山) 산속으로 도망을 갔다. 산중에서 길을 잃고 헤매다 굶주림으로 다 죽게 되었는데 한 노인을 만났다. 노인은 그녀의 모습을 보고 삽주를 캐먹으라고 일러줬다.

그녀가 삽주의 뿌리를 캐 먹자 배고픔이 없어지고 점점 몸에 기력이 나기 시작했다. 그렇게 삽주를 캐 먹으며 산속에서 10여 년을 살다 고향을 찾아 돌아갔다. 그런데 사람들이 그녀를 보고 모두 놀라워했다. 문씨의 안색은 마치 앳된 아가씨 같았고 기력도 젊은 남자 못지않았다. 문씨의 얘기가 사람들 사이에 전해져 남양현 인근에선 삽주가 신약으로 알려지게 됐다.

이 남양현에 진자황이라는 이가 있었는데 그의 부인 강씨가 문득 병에 걸렸다. 식욕이 고르지 못하고 얼굴빛이 누렇고 몸이 무거워져 침대에서 일어나질 못했다. 진자황은 사방에서 의원을 청해 치료했으나 효과가 없었다. 어느 날 그는 문씨의 이야기를 듣고 삽주를 캐다 처에게 복용을 시켰다. 그랬더니 강씨의 병이 나은 것은 물론 안색과 기력이 20대와 같이 됐다.

북송 때의 한림학사이자 의가인 허숙미의 ‘보제본사방’에는 이런 얘기가 나온다. 허숙미 본인이 음벽(飮癖)이라는 병을 앓은 지 30년이 되었다. 음벽은 소화기질환으로, 명치가 더부룩하고 식욕이 없으며 음식을 먹지 않아도 배가 차 있는 것 같고 신물을 토하기도 하는 증상이다. 병이 깊어지면서 희한하게 여름이 되면 몸의 한쪽은 땀이 나지 않고 다른 한쪽은 땀이 났다.

그는 소싯적부터 매일 시를 읊고 문장을 짓는 데 시간을 보내다보니 운동량이 매우 부족했다. 세월이 흘러 어린 시절의 건강한 체력이 점차 쇠약해지고 식욕도 부진해졌다. 독한 약을 써도 큰 효과가 나질 않아 모든 약을 물리치고는 다만 삽주를 가루 내어 대추살과 섞어 환으로 만들어서 하루 3번씩 3개월을 복용했다. 그랬더니 음벽이 나아 배가 아프고 구토하던 증상이 다 없어졌고 답답하던 흉격이 편해지고 식욕이 살아났으며 땀도 정상이 되었다. 시력도 좋아져 등불 아래서 조그만 글씨도 쓸 수 있었다. 모두 삽주의 뛰어난 효과를 엿볼 수 있는 이야기들이다.

위암에 효과 있다는 주장도

본초학에서 방향화습약으로 분류하는 삽주는 건위제로 소화불량증에 널리 쓰이지만 신장 기능이 약해져 소변량이 적을 때, 위염이 있거나 몸이 붓고 어지럼이 있을 때, 습사로 인해 온몸이 아플 때도 쓴다. 아트락틸론이라는 정유 성분이 있어서 진정작용과 방향성 건위작용을 한다. 비타민A 및 비타민D도 함유되어 있어 야맹증에도 효과가 있다. 항암작용도 있어서 중국에서는 폐암과 위암에 효과를 보았다는 보고가 있고 우리나라에서도 민간에서 위암에 좋은 효과를 보았다는 사례가 꽤 있다.

최근 국내에선 삽주 추출물이 비듬을 예방하고 치료하는 효능이 있고 치주질환과 치은염에도 효과가 있음이 밝혀졌다. 피부미백을 위한 식이섭취물로 연구되기도 하고 또 삽주에 쑥과 안신향을 가미해 멸균향으로 이용하려는 시도도 나오고 있다.

|

7월경부터 9월 사이에 흰 꽃이 피는 삽주는 야생화로도 제법 품격이 있다. 국화과 꽃답게 향기도 좋다. 겨울이나 초봄에 잎이 떨어지고 줄기가 남아 있을 때 캔다. 우리나라 삽주는 섬유질이 많은 모근, 수삽주를 창출로 쓰고 전분이 많은 덩이진 어린 뿌리줄기, 암삽주를 백출로 쓴다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)