- 강심은 미끄러질 듯 잔잔하다.

- 거기에 애무하듯, 간지럽히듯 가랑비가 내려앉는다.

- 아무리 유장한 한강인들 속마음이 타지 않을 리 있겠는가.

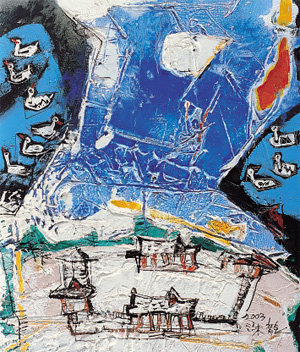

남양주시 능내리에 위치한 다산기념관. 다산의 삶은 한강이 합수하는 고향의 지형과 묘하게 닮았다.

사위가 조금씩 밝아지자 물안개 사이로 섬이 보인다. 그다지 작지 않다. 그렇다고 사람이 살 만한 크기도 아니다. 웅크린 섬 위에 도열하듯 선 벌거벗은 나무들이 바짝 치깎은 군인의 머리 모양 성깃하다. 아직 잠이 덜 깬 오리들이 그런 섬 주위를 무심히 떠다닌다.

물안개는 새벽강을 껴안고

남한강과 북한강이 만나는 곳이다. 경기도 양평군 양서면 양수리. 두 강이 합쳐진다 하여 두물머리란 이름을 가진 그곳은 봄이 숨바꼭질하듯 다가오는 요즈음 가장 정감이 넘친다. 맑은 날 아침이면 시퍼런 강 위로 구름처럼 피어오르는 물안개가 일품이다.

그러나 겨울 기운을 털지 못해 가랑비가 찔끔거리는 날이라도 걱정할 필요는 없다. 넓은 가슴을 가진 유장한 강이 ‘조잘대는’ 소리를 들을 수 있기 때문이다. 개울도 아닌 큰 강이 조잘댄다니 별난 표현 같지만 실비라도 내리는 날 두물머리에 서면 한강 물은 연인을 만나 속삭이듯 마냥 흥겹게 조잘대기 일쑤다.

금강산에서 발원해 소양 홍천을 거쳐 내려오는 북한강, 그리고 대덕산에서 나와 평창 단양을 돌아드는 남한강은 양평 양수리에 와 마주쳐 섞이지만 그 하류에 팔당댐이 생긴 탓에 거의 흐름을 잃었다. 강심은 미끄러질 듯 잔잔하다. 거기에 애무하듯, 간지럽히듯 가랑비가 내려앉는다. 아무리 유장한 한강인들 속마음이 타지 않을 리 있겠는가. 가만히 귀기울이면 강은 봄비와 희롱하며 끊임없이 조잘거린다.

두물머리는 원래 나루터였다. 서울 강동에서 한 시간 거리. 미사리 팔당을 거쳐 양수교를 지나자마자 오른쪽 강변으로 꺾어 흙길을 따라 내려가야 만나는 곳이다. 과거엔 강원도와 경기도 동부의 특산물을 서울 뚝섬과 마포로 이어주던 수상 요충지였다. 목재와 탄을 실은 돛배와 뗏목들이 강 위에 줄줄이 떠다니며 강변 정취를 물씬 풍겼던 곳이기도 하다.

강 따라 서울 가는 마지막 길목인 만큼 물자와 손님이 풍성했다. 나루터 주막 또한 흥청댔을 것이다. 그러나 댐이 물길을 막고 수로 대신 육로가 뚫린 지금 그런 영화의 흔적은 찾기 어렵다. 굳이 과거와 연결하자면 뱃길 떠나는 손의 그늘막 역할을 했을 늙은 느티나무가 양팔을 크게 벌리고 서서 남과 북의 물이 합수하는 장면을 어제처럼 오늘도 말없이 내려다보고 있는 것인지도 모른다.

두물머리의 지킴이로 수령 400년이 넘었다는 느티나무 밑동에는 고인돌 형태의 제단이 놓여 있다. 단 밑으로는 타다 남은 종이컵과 초, 성냥이 그득하다. “물안개 피는 두물머리와 외로운 느티나무 풍경이 TV 드라마와 영화를 통해 널리 알려진 뒤 손잡고 이곳을 찾는 연인마다 영원한 사랑을 기원하며 촛불을 켜두고 간다”는 군청 직원의 설명이다.

휴전선 북쪽에서 남서로 흘러내리는 북한강과 강원도 남쪽에서 북서로 달려오던 남한강이 느닷없이 하나의 강으로 합쳐지는 모습은 참으로 장엄하다. 산 위에서 내려다보면 전혀 다른 골짜기를 흐르던 두 개의 강이 각각 용문산과 중미산 계곡을 빠져나오자마자 약속이나 한 듯 두물머리로 모여든다.

남·북 두 강은 하나가 되며 합치기 전과는 비교할 수 없는 쪽빛을 발한다. 듬직한 너비와 깊이를 함께 갖추고 생명을 나눠주며 가꾸는 젖줄로 재탄생하는 것이다. 두물머리 느티나무 제단에 놓인 촛불들은 바로 그렇게 둘이 하나가 되는 화려한 의식을 꼭 이루어내고 말겠다는 염원을 담아 타오르지 않았겠는가.

유장한 강에서 배우는 애민정신

합수한 한강이 서울 쪽으로 흐르며 처음으로 물굽이를 마주치는 곳이 남양주시 능내리다. 운길산 자락이 강 복판으로 뻗으며 하남과 광주의 틈새를 비집고 앉은 듯한 형세를 취한 여기서 조선 후기의 대학자 다산 정약용이 나고 죽었다. ‘목민심서’를 포함, 500여 권의 책을 써 실학 체계를 완성한 다산은 전라도 강진 유배 18년을 마치고 고향에 돌아와 다시 18년을 지낸 후 세상을 떴다.

“지식인이란 시대의 환부가 어디며, 치료를 위해 어떤 처방을 해야 하는지 항상 깨어 살펴야 한다”며 정치 경제 사회 전반의 개혁을 부르짖은 다산의 철학은 두 강이 합쳐 새롭고 더 큰 강을 이루는 한강의 흐름과 빼박은 듯 닮았다. 그가 태어나서 묻힌 능내리 마재는 양평 두물머리에서 불과 500m 떨어진 곳. 두물머리에서보다 오히려 더 확연히 남한강 북한강의 물줄기를 살펴볼 수 있는 곳이다.

하나로도 완벽한 강이 되기에 부족함이 없거늘 둘이 합쳐 흐름을 바꾸고 깊이와 너비를 더하는 한강을 바라보며 어린 다산은 ‘그처럼 살리라’고 다짐하지 않았을까. 때론 거칠 것 없이 무섭게 몰아치고 또 때론 한없이 인자하게 보듬는 큰물의 성벽처럼 그는 부패 관리에겐 날 선 개혁의 칼을 들이대고 백성과는 고락을 함께하는 애민정신을 가다듬었을 것이다.

다산의 생애 또한 묘하게도 한강이 합수하는 그곳 지형과 닮았다. 그는 일흔다섯의 생애 중 절반은 18세기, 나머지 절반은 19세기를 살았다. 벼슬살이 18년, 유배생활 18년에 말년 18년은 한강변의 고향에서 보냈다. 그가 살던 시기는 조선왕조의 몰락 100년 전으로 나라 안에선 봉건정치의 폐단이 드러나고 새로운 시대를 맞으려는 새 기운이 싹트던 때였다. 강이 합치듯 역사적 사건들이 줄을 이었다.

1794년 경기도 암행어사로 명을 받은 다산은 부패한 지방관리의 무릎을 꿇리는가 하면 가난한 농가의 마당에 앉아 백성의 고통을 덜어줄 방법을 늘 고민했다 한다. 그때 지은 시, ‘폐단과 어지러움 뿌리째 못 뽑으면/ 공황이 다시 온들 어찌 바로잡으랴’는 구절이나 ‘다른 벼슬은 다 구해도 목민의 벼슬은 구하는 것이 아니다’는 경구에서 끊임없이 세상과 백성을 걱정한 다산 사상의 일단을 읽을 수 있다.

능내리 반도의 강변 끄트머리 다산 유적지에 서면 격동의 세기를 살며 시대의 모순과 질곡에 치열하게 항거한 선비의 정신이 고스란히 느껴진다. 꼿꼿하고 검소했던 그의 생활모습을 엿보게 하는 생가 여유당의 낮은 담장에선 거리낌없이 백성들과 만나 기쁨과 아픔을 함께했던 다산의 마음이 전달된다. 초당 뒤켠 대숲에 들면 올곧은 선비의 기품이 창연하다. 기념관에 모신 영정의 형형한 눈빛과 마주치면 적당히 세상과 타협하며 사는 지식인들을 향한 꾸짖음이 금세라도 터져나올 것 같아 두렵다.

환락이 경건을 사르다

묘역과 생가, 기념관 등으로 꾸며진 유적지에서 느낀 경건함은 그러나 그리 오래가지 않는다. 서울 동쪽 한강변은 어디랄 것 없이 온갖 잡다한 먹을거리와 퇴폐적 즐길거리가 즐비한 환락의 도시로 변했기 때문이다. 오전만 해도 한가했던 도로는 오후 들어서면서 턱없이 붐비기 시작한다. 서울에서 양평으로 나가는 옛 도로로는 밀려드는 행락객을 감당 못해 준고속도로를 뚫었으나 그것도 주말이면 거의 주차장으로 변한다.

서울-남양주-양평, 남양주-가평, 양수리-서종과 하남-광주간 강변도로는 심하게 말하면 한 집 건너 모텔이고 한 집 건너 카페 식당이 줄지어 서 있다. 이 유흥지대를 찾는 사람들의 불편을 조금이나마 덜어주려고 나라는 강변의 산을 뭉텅뭉텅 깎아내는가 하면 강안 쪽으로 다리를 내 길을 만드는 작업을 하고 있다.

남양주 종합영화촬영소로 가는 도중 강 건너 서종 쪽 산을 바라보니 반씩 뚝뚝 절개한 산자락이 끝없이 이어졌다. 강일에서 하남 팔당 구간도 수년째 산을 송두리째 깎으면서 도로개설작업을 벌이고 있다. 그러고 보니 두물머리 나루터 바로 옆에도 고층아파트를 버젓이 지어 강변풍치를 엉망으로 만들어놓지 않았던가.

환락의 도시에 밤이 찾아와 현란한 유혹의 등이 한강을 벌겋게 물들이기 전에 어서 여길 빠져나가자고 화백과 나는 입을 모았다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)