- 1956년 3월20일, 시인 박인환은 31세의 나이에 망우리 묘지에 묻혔다. ‘목마와 숙녀’ ‘세월이 가면’ 등 감수성 풍부한 시를 내놓으며 대중의 폭발적 사랑을 받은 시인. 하지만 시단에선 그를 통속시인으로 매도하며 철저하게 무시했다. 오늘날 그는 광복 후 모더니즘 운동의 기수로서, 그리고 6·25전쟁의 참혹한 체험을 시로 승화시킨 1950년대의 대표 시인으로 인정받는다. 갖은 풍상에 비석 글은 스러졌지만 그가 남긴 시와 말은 커다란 울림으로 살아 숨쉰다.

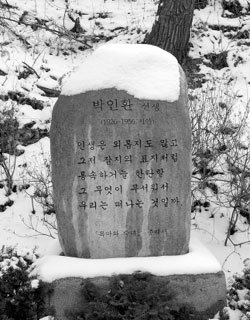

망우리공원에 있는 박인환의 묘. 묘비 모양이 색다르다.

“인생은 외롭지도 않고 그저 잡지의 표지처럼 통속하거늘 한탄할 그 무엇이 무서워서 우리는 떠나는 것일까.”

박인환이 일생 동안 출간한 유일한 시집 ‘선시집’(1955년)에 실린 ‘목마와 숙녀’는 시대에 따라, 또 필요에 따라 각색되고 윤색되면서 그 원형을 찾아보기 어렵다. 그래서 필자는 1955년에 나온 ‘선시집’ 원본을 어렵사리 찾아 원문 그대로를 옮겨봤다.

-木馬와 淑女-

한 잔의 술을 마시고

우리는 바아지니아·울프의 生涯와

木馬를 타고 떠난 淑女의 옷자락을 이야기한다

木馬는 主人을 버리고 거저 방울소리만 울리며

가을 속으로 떠났다 술병에서 별이 떨어진다

傷心한 별은 내 가슴에 가벼웁게 부숴진다

그러한 잠시 내가 알던 少女는

庭園의 草木옆에서 자라고

文學이 죽고 人生이 죽고

사랑의 진리마저 愛憎의 그림자를 버릴 때

木馬를 탄 사랑의 사람은 보이지 않는다

세월은 가고 오는 것

한때는 孤立을 피하여 시들어가고

이제 우리는 作別하여야 한다

술병이 바람에 쓰러지는 소리를 들으며

늙은 女流作家의 눈을 바라다보아야 한다

‥‥‥燈臺에‥‥‥

불이 보이지 않아도

거저 간직한 페시미즘의 未來를 위하여

우리는 처량한 木馬 소리를 記憶하여야 한다

모든 것이 떠나든 죽든

거저 가슴에 남은 희미한 意識을 붙잡고

우리는 바아지니아·울프의 서러운 이야기를 들어야 한다

두 개의 바위 틈을 지나 靑春을 찾은 뱀과 같이

눈을 뜨고 한 잔의 술을 마셔야 한다

人生은 외롭지도 않고

거저 雜誌의 表紙처럼 通俗하거늘

한탄할 그 무엇이 무서워서 우리는 떠나는 것일까

木馬는 하늘에 있고

방울 소리는 귓전에 철렁거리는데

가을 바람소리는

내 쓰러진 술병 속에서 목메어 우는데

(선시집, 1955.10.15, 산호장)

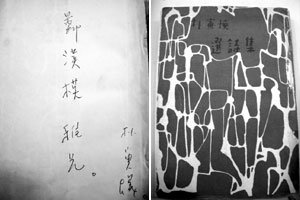

국립도서관에서 찾은 ‘선시집’ 원본은 박인환이 정한모(1923~1991·당시 시인이자 휘문고 교사. 후에 서울대 교수, 문공부 장관)에게 준 증정본인데, ‘鄭漢模 雅兄. 朴寅煥’이라는 고인의 친필이 남아 있다. 시인 장만영(1914~1975)이 경영한 출판사 ‘산호장(珊瑚莊)’에서 출판된 선시집은 원래 양장본으로 나왔으나 간행 후 인쇄소에 불이 나 책을 받아본 이가 별로 없다고 한다. 정한모 소장본은 양장본이 아니라 당시 새로 인쇄된 일반 판형이지만 현재 고서 시장에서 자취를 감춘 귀중본. 만약 박인환의 손길을 직접 느끼고 싶다면 국립도서관으로 달려가 ‘정한모 문고(일모문고)’를 찾으면 된다. 그곳에서 1983년 강계순이 쓴 박인환 평전인 ‘아! 박인환’도 만날 수 있는데, 그 책에도 강계순의 친필 사인이 있다.

‘버지니아 계곡의 늑대’

국립도서관의 일모문고에 있는 박인환 선시집 원본(오른쪽)과 그 안에 쓰여 있는 박인환 친필 사인.

이후 이 시는 필자에겐 죽어도 잊지 못할 ‘청춘의 애송시’가 됐다. ‘선데이서울’을 읽으면서 ‘잡지의 표지처럼 통속한 삶’을 생각했고, 도봉산 등산길에서 마주친 바위 틈에선 ‘두 개의 바위틈을 지나 청춘을 찾은 뱀’을, 몇 년 전 영화 ‘디 아워스(The Hours)’를 봤을 때는 ‘늙은 여류작가의 눈’을 떠올렸다.

지금 생각하건대 박인환이 발탁한 시어 ‘목마’는 매우 참신한 소재였다. 우리가 떠올릴 수 있는 목마에는 세 가지가 있다. 유치원의 흔들목마는 어린이(소녀)가 타는 것이며 유원지의 회전목마는 발이 허공에 떠 있어 하늘을 나는 즐거움(merry-go-round)을 주는 목마로 둘 다 말의 선한 이미지만 채택하고 있다. 그러나 전쟁에 이용된 ‘트로이의 목마’는 주인을 버리고 하늘로 떠났기에 처량한 소리를 낼 수밖에 없는 목마다.

버지니아 울프는 섬세한 감성의 작가로 들판이 아닌 ‘정원 옆에서 자란 소녀’의 이미지가 강하다. 그가 살던 당시, 즉 제2차 세계대전의 상황은 ‘문학이 죽고 인생이 죽고 사랑의 진리마저 애증의 그림자를 버리게’ 하였으니 ‘목마를 탔던 사랑의 사람(숙녀, 버지니아 울프)은 사라져’버리고 빈 목마는 그저 슬픈 방울소리를 울리며 하늘로 떠나고 만 것이다.

대개의 평자는 이 시를 ‘모든 떠나가는 것에 대한 애상을 주지적으로 노래한’ 것으로 말하지만, 시인은 그것만을 말하려 한 게 아니다. 떠나감의 애상, 그리고 거기에 수반하는? 절망과 회의를 극복할 힘은 치고 올라갈 바닥을 봄으로써 얻을 수 있다. ‘눈을 뜨고’ 상황을 직시하지 않으면 불가능한 일이다. 또 한때는 고립을 두려워해 피해 다녔지만 절망과 회의의 극복 과정에서 고독은 필수적 통과의례다. ‘모든 떠나가는 것을 아쉬워하면서도, 또 하나의 희망을 노래한’ 이 시가 ‘망우리 별곡’의 주제와 너무나 닮았다는 생각을 한 것은 필자의 착각일까.

일본의 전후 소설가 사카구치 안고는 ‘타락론’(1946)을 통해 천황제나 무사도 같은 과거의 전쟁윤리에서 벗어나려면 철저한 타락을 통해 자신의 본모습을 발견해야 한다고 주장했다. 열녀는 아무것도 낳지 못하고 죽지만 타락한 여자는 생명을 잉태한다는 게 그의 신념이었다. 공식적으로 ‘타락해야 살 수 있다’고 떠든 셈이다. 박인환도 목마와 숙녀에서 대놓고 타락을 외치고 있다. 전후의 일본과 비슷한 상황을 경험한 박인환은 ‘두 개의 바위틈’(역경, 여성)을 거쳐서 ‘청춘을 찾은 뱀’(삶의 욕망, 남성)같이 ‘눈을 뜨고 한 잔의 술을 마시라’고 했지만, 정작 그 자신은 절망을 극복하지 못하고 ‘한탄할 그 무엇이 무서웠는지’ ‘가슴속에 남은 희미한 의식을’ 놓아버리고 그저 ‘가을 속으로 떠나’ 버렸다.

박인환의 묘지와 묘비를 둘러보던 필자는 그가 그토록 천착한 버지니아 울프의 묘비에는 과연 무엇이 쓰여 있을까 하는 궁금증이 일었다. 그러나 가녀린 소녀와 숙녀의 상징이던 버지니아 울프는 박인환보다 훨씬 강한 여자였다. 1941년 59세의 나이로 자살한 버지니아 울프의 묘비에는 이런 글이 새겨졌다.

“정복되지 않으며 굴하지 않는 나 자신을 네게 던지리라. 오, 죽음이여(Against you I will fling myself, unvanquished and unyielding, O Death!).”

목마와 숙녀의 한 대목이 새겨진 연보비의 건너편으로 비록 푯말은 없지만 고인의 무덤이 보인다. 문학을 업으로 하지 않더라도 시를 사랑하는 사람이라면 그의 무덤을 마주친 순간 당황할 수밖에 없다. 한 시대를 대표한 시인의 무덤 앞에 푯말조차 없다니….

묘비명 ‘세월이 가면’

박인환은 31세에 요절했다.

지금

그 사람의 이름은 잊었지만

그의 눈동자 입술은

내 가슴에 있어.

바람이 불고

비가 올 때도

나는 저 유리창 밖

가로등 그늘의 밤을 잊지 못하지.

사랑은 가고

과거는 남는 것

여름날의 호숫가

가을의 공원

그 벤치 위에

나뭇잎은 떨어지고

나뭇잎이 흙이 되고

나뭇잎에 덮여서

우리들 사랑이 사라진다 해도

지금 그 사람 이름은 잊었지만

그의 눈동자 입술은

내 가슴에 있어

내 서늘한 가슴에 있건만

명동의 선술집에서 즉흥적으로 시를 짓고 곡을 붙였다는 이 시, 아니 이 노래. 가사인 시와 곡도 좋지만 이 시를 노래로 만들던 그때의 분위기가 더욱 그립다. 친구와 술을 마시며 대화를 나누고 시를 읊고 노래를 부르는 시간은 얼마나 행복한가. 필자에게도 청춘의 어느 겨울밤 친구의 기타 반주에 맞춰 슬픈 첫사랑의 이야기를 두서없이 읊던 잊지 못할 추억이 있다. 그때는 왜 그렇게 즉흥적으로 말이 잘 나왔는지…. 가슴에 머물지 못한 고통이 눈물이 되어 흐르듯, 시가 눈물처럼 터져 나왔다. 술집에서 즉흥적으로 시가 지어지고, 그 시에 바로 곡을 붙일 수 있었던 것은 그 시대 사람들의 가슴속에 못다 간직하고 흘러넘친 그 무엇이 있었기 때문 아닐까.

강계순의 박인환 평전에 따르면 박인환은 이 시를 쓰기 전날 망우리공원에 있는 첫사랑 애인의 묘에 갔다 왔다고 한다. 어떤 죽음의 예감이 그에게도 있었던 것일까. 시 구절 그대로 박인환은 차마 그 사람 이름을 잊지 못했던 것일까. 사람이 기억되는 것은 이름이 아니라 마음 때문이다. 마음은 눈빛이나 입술, 그 사람의 이미지를 통해 전달되고 저장된다. 그 사람의 껍데기(이름)가 아니라 마음까지 접해버린 이에게 건조한 이름은 더 이상 의미가 없다. 박인환의 묘비 뒷면에는 이렇게 쓰여 있다.

“시인 박인환은 1926년 8월15일 강원도 인제에서 났으며 1956년 3월20일 31세를 일기로 불행한 시인의 일생을 마쳤다. 유족은 부인 이정숙 여사와 자녀 3남매로 세형 세곤 세화가 있다. 여기 친우들의 뜻으로 단비를 세워 그를 기리 추념한다. 그는 선시집 한 권을 남겨 놓았다. 1956년 9월 19일 추석 서(書)”

세월에 따라 ‘사랑이 사라지듯’ 묘비의 글자도 갖은 풍상에 색이 바래 잘 보이지 않았다. 비문의 내용을 정확하게 읽어내려면 다른 자료를 찾아야 했다. 오석(烏石)으로 묘비를 세우면 글이 잘 보일 것 같아 비석 시세를 알아보니 기본 규격이 30만원 정도에 10글자가 무료라고 한다. 대충 50만원이면 될 듯하다. 하지만 오히려 지금의 묘비가 외양보다 본질을 추구한 시인의 풍모에 더 어울린다는 생각이 머리를 스쳤다. 그의 시구처럼 비록 비석의 글(이름)은 잊혀도 그의 시(눈동자, 입술)는 독자의 가슴에 영원히 남아 있을 터이기에.

마리, 조니워커, 담배의 남자

박인환의 묘비 뒷면. 색이 바래 글자가 거의 보이지 않는다.

이후 그는 황해도의 명신중학을 졸업하고 관립평양의전에 입학함으로써 부모가 원하는 사회인의 길을 가고자 했다. 하지만 그는 의전에 들어가서도 의학 서적보다는 문학 서적만 읽다 광복과 동시에 학교를 그만두고 서울로 돌아왔다. 일제 강점기에 의전 학생은 징병 대상이 아니었고, 의사 직업이 조선인이 선택할 만한 최상의 직업이었지만 광복은 그에게 다시 무한한 가능성을 열어줬다.

서울로 돌아온 박인환은 ‘마리서사(茉?書舍)’라는 책방을 열고 문단과 교유를 시작했다. 아내 정숙도 이곳에서 만났다. 마리는 말리(茉?)의 일본어 발음. 그는 ‘미라보 다리’의 시인 아폴리네르의 연인 마리 로랑생(1883~1956·화가)의 이름을 서점 이름으로 썼다. 마리 로랑생은 당시 문학청년이 동경하는 이상적 연인의 대명사였다. 그는 책방에서 문학예술 분야의 귀중한 양서와 일서를 팔았다. 돈이 그리 벌리지 않는 사업이었지만, 그는 이곳을 통해 맺은 인맥으로 시인으로서 세상에 이름을 알리게 됐고 나아가 뜻이 맞는 동료들과 ‘후반기’를 결성해 모더니즘 시운동도 주도했다.

6·25전쟁 때는 경향신문 종군기자로 전장을 체험하기도 했다. 전쟁이 끝난 후인 1955년 첫 번째 시집이자 마지막이 된 ‘선시집(選詩集)’을 출간, 출판기념회도 성대하게 열었다. 이제 막 시인으로서 꽃을 피우기 시작한 그는 그러나, 그해 연말 자유문학상 수상 실패, 미래에 대한 불안, 빈곤 등이 겹쳐 술로 나날을 보내다 ‘꽃이 피면 밀린 술값을 갚겠다’는 주모와의 약속을 끝내 지키지 못한 채 꽃이 피기도 전인 1956년 3월20일 세상을 등졌다. 그날도 그는 술을 마시고 집에 들어가 심장마비로 사망했다. 그의 무덤에는 평소 그가 좋아하던 조니워커와 카멜 담배가 함께 묻혔다.

문협 인제지부와 계간 ‘시현실’은 2000년부터 박인환문학상을 제정해 수여하고 있다. 또 인제군에서는 박인환기념관 설립을 추진하면서 묘소 이전도 계획하고 있다. 망우리공원 관리사무소와 관할구청은 자기 지역 내에 있는 소중한 문화유산이 떠나갈지 모른다는 사실을 알고나 있는지….

망우리묘지에 묻힌 고인들은 일제 강점기부터 1970대 초까지의 인물들이라 직·간접적으로 얽힌 인연이 종종 발견되곤 한다. 박인환도 그런 경우다. 필자는 망우리묘지에 묻힌 또 다른 문인 김말봉에 관한 평전을 읽다 박인환에 대한 글을 찾을 수 있었다. ‘후반기’ 동인 이봉래가 부산 피난시절에 만난 김말봉을 추억하며 쓴 글인데 그 글에 박인환을 묘사한 장면이 나온다.

박인환이 동아일보에 투고한 시 ‘행복’(왼쪽)과 그가 죽고난 뒤 시인 조병화가 동아일보(1956.3.25)에 쓴 조시.

애증(愛憎)의 그림자

망우리공원의 시인 박인환 연보비.

그러나 세월이 흐르면서 박인환에 대한 평가는 달라졌다. 김영철(건국대)은 ‘박인환’(2000, 건국대출판부)을 통해 “박인환은 모더니즘보다는 오히려 리얼리즘과 현실인식이 강한 시인이었다”고 했고, 2006년에 간행된 전집 ‘사랑은 가고 과거는 남는 것’(문승묵 편, 예옥)에서 시 해설을 맡은 박현수(경북대)는 박인환을 “전쟁의 참혹한 얼굴을 정면으로 바라보며 얻은 통찰을 그의 수사학으로 정직하게 그려준 50년대의 유일한 시인”이라 말했다. 또 방민호(서울대)는 박인환을 “그동안 너무 평가가 인색했던 다면적 문화 비평가이자 문명 비평가”라고 적시했다.

고인은 아무 말이 없는데 후세의 문인과 학자가 그들끼리 정반합의 순환처럼 이 말, 저 말을 만들어내고 있는 이즈음, 그가 살아 있다면 어떤 표정을 지을까.

“인간은 소모품”

|

지난해 3월17일 고인의 묘를 찾았을 때 필자는 집에 있는 조니워커를 작은 병에 따라 갖고 갔다. 그의 기일(3월20일)이 가까웠기 때문이다. 술 한 잔과 더불어 담배도 한 개비 비석 위에 올려놓았다. 파란 담배 연기가 하늘로 올라갔다. 그를 찾아올 생전의 친구들은 다 사라졌지만, 그가 남긴 말은 후세의 가슴에 남아 이곳으로 내 발길을 이끌었다. 나는 하늘로 올라간 처량한 목마 소리를 기억하며 담배 연기에 찌푸린 고인의 그늘진 눈을 바라보았다. 1956년 3월17일, 죽음 사흘 전 박인환은 친구 이진섭에게 메모 글 하나를 건넸다. 그가 쓴 마지막 글은 이런 내용이었다.

“인간은 소모품, 그러나 끝까지 정신의 涉獵(섭렵)을 해야지.”

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)