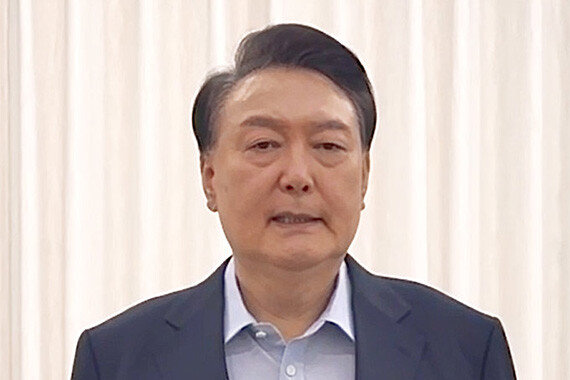

호주 출신 월드 스타들. 니콜 키드먼, 멜깁슨, 올리비아 뉴튼존, 러셀 크로(왼쪽부터).

그러나 이토록 짧은 기간, 특정 분야에서 호주가 이룩한 업적은 믿기 어려울 정도다. 노벨의학상 수상자만 8명을 배출한 의학 선진국이고, 2000년 시드니올림픽 종합 4위, 2004년 아테네올림픽 종합 4위, 2008년 베이징올림픽 종합 6위를 기록한 스포츠 강국이다.

그뿐이 아니다. 오페라하우스가 호주의 아이콘이 될 정도로 예술 분야에서 거둔 성과도 결코 녹록지 않다. 특히 호주 출신 월드스타들의 면면을 헤아리다보면 할리우드의 축소판을 보는 것 같다.

우선 아카데미상을 수상한 배우만 꼽아도 멜 깁슨, 러셀 크로, 제프리 러시, 니콜 키드먼, 케이트 블란쳇, 주디 데이비스 등이 있다. 비록 아카데미상 수상자는 아니지만, ‘X맨’의 휴 잭맨, ‘킹콩’의 나오미 와트, ‘크로코다일 던디’의 폴 호간도 호주가 배출한 월드스타다.

호주 국민은 호주 출신 배우들의 활약상을 마치 자신의 일처럼 좋아한다. 그들이 주연을 맡은 영화가 호주에서 개봉되면 십중팔구 대박이 난다. 그래서인지, 니콜 키드먼과 러셀 크로는 호주 프리미어를 가장 먼저 갖도록 강하게 고집하는 것으로 알려졌다.

지금은 최상급 배우로 대접받는 러셀 크로는 불과 15년 전까지 시드니에서 허드레 직업을 서너 개씩 갖고 있던 사람이다. ‘크로코다일 던디’ 시리즈로 억만장자가 된 폴 호간은 미국으로 진출하기 전까지 하버브리지 페인트공으로 일했다.

아카데미상 시상식 사회를 맡은 휴 잭맨은 파트타임 택시운전사였고, 멜 깁슨도 ‘매드 맥스’ 출연 이전에는 단역배우의 신세를 면치 못했다. 그나마 그는 지독한 음주벽 때문에 촬영장에서 쫓겨나기 일쑤였다.

알고 보면 호주 태생 거의 없어

호주에서 고생이 막심했던 건 여자배우도 예외가 아니었다. 단역배우로 어렵게 지내던 니콜 키드먼과 나오미 와트가 수영복 광고모델 선발전에 응시했다. 결과는 둘 다 낙방. 그때까지 일면식도 없었지만 우연히 같은 택시에 합승한 두 사람은 지금까지 둘도 없는 단짝으로 지낸다.

호주 영화계에는 자기들만 안을 들여다보고 싶어하는 비밀상자가 있다. 그 상자 안에는 호주 출신 월드스타들의 출생지 기록이 담겨있다. 멜 깁슨은 미국 LA, 러셀 크로는 뉴질랜드 오클랜드, 니콜 키드먼은 미국 하와이, 나오미 와트는 영국 소레햄 태생인 것.

이런 사정은 영화배우에만 국한되지 않는다. 호주가 자랑스럽게 여기는 가수 올리비아 뉴튼-존과 그룹 ‘비지스’도 알고 보면 영국 태생이다. 그뿐이 아니다. 호주에 한 명뿐인 노벨문학상 수상작가 페트릭 화이트는 부모가 영국에서 신혼여행을 즐기던 중에 태어났다. 비록 한 살에 호주로 건너왔지만 그의 출생지는 엄연히 런던으로 기록됐다.

그런데 이상하게도 이들 모두가 호주 시민권자라는 걸 자랑스럽게 여기면서 자신의 출생지가 거론되는 걸 별로 좋아하지 않는다. 영화제작자로 활동하는 멜 깁슨이 세금 처리 때문에 미국 시민권을 취득했을 뿐이다. 그러나 멜 깁슨의 호주 사랑은 여전하다. 그는 자신의 모교인 호주국립드라마학교(NIDA) 후배들에게 현대식 공연장을 마련해주기 위해 200만달러를 기탁했다. 최근에 개교 50주년을 맞은 호주국립드라마학교 출신의 월드스타들은 멜 깁슨 외에도 제프리 러시, 케이트 블란쳇, 주디 데이비스, 나오미 와트 등이다.

럭비광인 러셀 크로는 재정난으로 팀 해체 위기에 빠진 ‘사우스 럭비팀’에 1000만달러가 넘는 거액을 투자해 구단주가 됐다. 올리비아 뉴튼-존이 멜버른에 세운 ‘올리비아 뉴튼-존 유방암 센터’는 유방암 발생률이 유난히 높은 호주 여성들에게 더없이 소중한 유방암 연구소 겸 병원이다.

호주에서 욕은 친근감의 표시?

호주 전통밴드 HYS의 공연.

그는 기다렸다는 듯이 “코리언 바스타드!”라고 큰 목소리로 부르면서 “이제야말로 우린 친구가 된 거야. 그리고 이 맥주는 그 증표야. 알겠어? 이 얼간이야”라고 말했다. 그의 말은 충분히 이해할 수 있었지만 왠지 찜찜한 건 어쩔 수가 없었다. 이민자(필자)는 영원한 주변인간(marginal person), 혹은 이방인(stranger)의 한계를 벗어날 수 없다는 느낌이 강하게 스쳤다.

저녁 6시부터 그들의 공연이 시작됐다. 그런데 이게 웬일인가? 무대 위에서도 온갖 욕설이 난무했다. 그런데 더욱 이상한 건 그 욕들이 친근하게 느껴졌다. 그런 가사가 아니면 쉽게 담아낼 수 없는 끈끈한 인간미가 호주 전통음악(Bush Ballard)에 녹아 있었다. 또한 예술로 승화된 욕설이어서인지 통쾌하고 유쾌하기까지 했다. 한국인의 풍속과 애환을 걸쭉한 육담으로 담아낸 판소리와 별반 다르지 않았다.

공연자들의 옷차림도 전혀 무대복장이 아니었다. 리드 보컬 앤드루 돈킨은 아예 맨발로 무대에 올랐다. 그의 손에는 맥주병따개 40여 개를 붙여서 만든 ‘라거폰(lagerphone)’이 들려 있었고 모든 연주자의 악기 옆에는 맥주병이 즐비했다. 게다가 무대와 객석의 경계가 없어서 마치 영화 ‘타이타닉’의 지하 3등 칸 공연처럼 음악과 춤이 어우러졌다.

제2차 세계대전 이후에 밀려들어온 미국문화의 거센 물결은 호주 전통문화를 위태롭게 만들었다. 역사가 짧은 탓에 별다른 문화유산이 없는 호주에서 자칫 부시 발라드의 명맥마저 끊어질 위기에 처한 것. 더욱이 1960~90년대의 호주 대중음악은 록과 펑크의 분위기를 빼면 외면당하기 십상이었다.

바로 그런 상황을 위기로 느낀 젊은이들이 있었다. 대중적 인기를 얻기가 힘들다는 걸 뻔히 알면서도 호주 전통음악을 연주하겠다고 나선 밴드가 HYS다. 호주의 역사가 따로 있고, 호주 고유의 정서를 담은 정겨운 노래들이 따로 있는데, 너나없이 유럽과 미국에서 수입된 노래만 부르면 문화 식민지가 된다고 HYS 멤버들은 생각했다.

그들의 직업은 회계사, 엔지니어, 벽돌공, 약사, 음악선생 등이다. 그들은 주말마다 자신들의 자동차로 이삿짐을 옮기듯 공연 장비들을 싣고 다니며 지방공연을 강행했다. HYS 공연의 특성은 2시간 공연에 1시간 앵콜이 이어지는 것이다. 그날 밤에도 HYS의 공연은 3시간 동안 이어졌다.

공연을 마친 뒤 맥주를 마시고 있는 HYS 멤버들에게 다가가서 “아무리 봐도 ‘젊고 잘생긴 이방인들(The Handsome Young Strangers)’ 같지 않은데 왜 밴드 이름을 그렇게 지었냐?”고 따지듯이 물었더니 다음과 같은 답변이 돌아왔다.

“핸섬이라는 형용사는 그야말로 호주식 위트다. 그러나 젊은 이방인의 의미는 조금 특별하다. 너나없이 유럽과 미국풍의 음악을 공연하는 시대에 호주의 전통음악을 고집스럽게 공연한다는 측면에서, 오히려 우리가 이방인처럼 느껴진다는 안타까운 심정을 은유적으로 담아본 것이다.”