- 의무규정 어겨도 처벌 규정 없어

- ‘총알진료’하고도 치료약 척척

- 쓰레기 취급받는 환자보관용 처방전, 알맹이 없는 복약지도

- 항생제·주사제 줄었지만, 약화사고는 늘어

의약분업 시행 후 한산해진 서울 종로 약국거리.

그해 엄마가 된 이들은 지금도 당시의 상황을 떠올리면 분노를 금치 못한다. 국민의 건강을 외면한 의사들의 단체행동이 적잖은 고통을 안겨줬기 때문이다. 이처럼 말 많고 탈 많던 의약분업이 시행된 지도 어느덧 11년째. 그 사이 의약분업에 대한 국민의식은 얼마나 달라졌을까. 의약분업을 제대로 이해하는 이가 얼마나 될까.

“진료는 의사가, 조제는 약사가 하는 거요.”

의약분업이 뭔지 아느냐고 물으면 열명 중 절반 이상은 이렇게 답한다. 나머지는 모른다고 말하거나 불만을 터뜨린다.

“한참 기다려서 의사를 만나도 성의 없이 진료해요. 처음 본 환자에게 서너 가지 물어보고 처방전을 써주니 허준도 감탄할 신기(神技) 아닌가요.”

아쉽게도 이들은 모두 핵심을 놓치고 있다. 의약분업의 주인공은 의사와 약사가 아니라 국민이라는 사실 말이다. 의약분업을 통해 국민의 알 권리를 보장하려고 ‘의사의 처방전 2매 발행’과 ‘약사의 복약지도(服藥指導)’가 법으로 의무화돼 있다는 것을 모르는 사람이 많다.

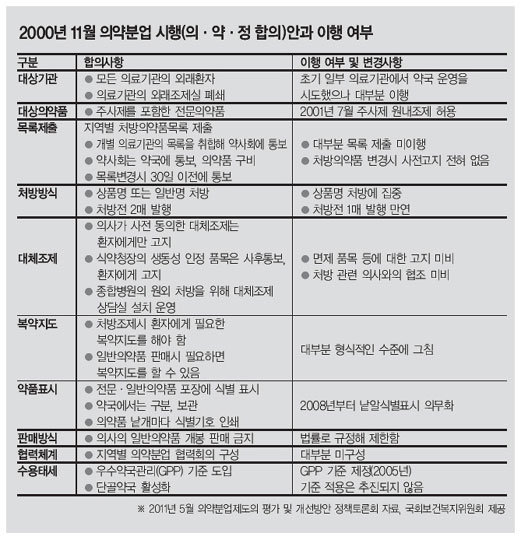

처방전 2매 발행과 복약지도는 국민의 건강권과 알 권리를 위해 의·약·정이 합의한 사항이다. 이는 2000년 7월 의약분업을 시행한 지 넉 달 만에 거둔 성과였다. 당시 합의안에는 이외에도 약사의 임의조제 근절, 의사의 지역처방의약품목록 발행 등 많은 내용이 담겼다.

처방전 2매 발행, 유명무실

7월1일은 의약분업을 시행한 지 꼭 11년이 되는 날이었다. 국민이 낸 건강보험료를 재원으로 국민의 건강 증진을 위해 실시한 의약분업. 과연 당초 취지와 기본원칙에 어긋남 없이 달려왔을까

의료법 시행규칙 제12조, 제2항은 처방전 2매 발행을 의사가 반드시 지켜야 할 의무사항으로 명시하고 있다. 이 조항에 따르면 의사나 치과의사는 환자에게 처방전 2부를 발급해야 한다. 다만 환자가 그 처방전을 추가로 발급해줄 것을 요구하는 경우에는 환자가 원하는 약국으로 팩스·컴퓨터통신 등을 이용해 송부할 수 있다.

처방전 2매 중 1매는 약국조제용으로 제출된다. 다른 1매는 환자보관용이다. 그러나 처방전을 2매 발행하는 의료기관은 많지 않다. 2003년 한국보건사회연구원의 조사에 따르면 처방전 2매를 받은 소비자는 36.2%에 불과했다. 의료기관을 대상으로 한 조사에서는 17.1%만이 처방전을 2매 발급한다고 답했다.

이 규정을 그마나 잘 지키는 곳은 병원급 의료기관이다. 대부분의 의원에서는 처방전 1매 발행이 일상화돼 있다. 약국조제용 처방전만 내주는 것이다. 의사들은 아무 거리낌 없이 1매 발행 사실을 시인했다.

경기 성남시 분당신도시의 한 소아과 원장은 “처방전을 2매 발행한 건 의약분업 시행 후 처음 한두 달뿐”이라고 말했다. 이유는 환자들이 처방전 2매가 필요없다고 했기 때문이라는 것.

“의약분업 시행 초기에는 처방전이 두 장씩 나오는 루울렛 프린터가 있었어요. 근데 필요 없어서 한 장 나오는 프린터로 바꿨어요. 지금도 필요로 하는 사람에게는 2매를 떼줘요. 근데 그런 사람이 전체의 5%밖에 되지 않아요.”

서울 구로구에 있는 한 내과 원장의 말도 크게 다르지 않다.

“환자가 원할 때는 2매를 발급하지만 일반적으로는 1매를 떼줘요. 왜냐면 처방전을 2매 떼주는 건 낭비예요. 환자 대부분이 2매를 떼줘도 1매는 쓰레기통에 버려요.”

의약분업이 10년 넘게 시행됐는데도 환자보관용 처방전이 이처럼 ‘쓰레기’ 취급을 받는다면 보건당국의 책임이 크다. 의약계 전문가들은 “국민의 건강권과 알 권리 충족을 대의명분으로 의약분업을 시행했다면 환자보관용 처방전의 용도와 가치를 국민의 삶에 실질적인 도움이 될 수 있도록 적극 알렸어야 했다”고 한목소리를 냈다.

법으로 정한 의무규정을 시행 한 달여 만에 포기해버린 의사의 태도에도 문제가 있다. 이유야 어쨌든 보건당국이 처방전 2매 발행에 대한 수가를 반영해주고 있는데도 이를 지키지 않는 건 엄연한 ‘직무유기’다.

보건복지부의 한 실무 담당자는 “의약분업 시행 초기부터 1매 발행이 관행처럼 자리 잡아왔다. 이를 지키지 않아도 불이익을 줄 만한 처벌 규정이 없다. 처벌 규정을 만들려고 해도 반발이 심해 어쩌지 못하는 것”이라고 고충을 털어놨다. 보건복지부는 “관할 보건소에서 행정지도를 통해 법규를 준수하도록 하고 있다”며 “의사협회 등 의료인단체가 자발적으로 2매 발행 규정을 지키도록 협조를 당부하는 한편 실효성 확보를 위해 행정처분을 신설하는 방안도 검토할 계획”이라고 밝혔다.

처방전 2매 발행은 단순한 요식 행위가 아니다. 약물 부작용과 오남용을 막기 위한 필요충분조건이다. 약사조제용 처방전은 약사가 의사의 전문영역을 존중하면서도 감시와 견제를 하기 위한 근거자료요, 환자보관용 처방전은 환자 스스로 알 권리와 건강권을 지키는 데 필요한 데이터다. 의료기관에 가면 반드시 처방전 2매를 요구한다는 한 의학칼럼니스트는 “환자 스스로 자신의 권리를 찾아야 한다”며 “스스로 무슨 약을 먹고 있는지 알아야 약물 부작용과 오남용으로부터 자신을 지킬 수 있다”고 강조했다. 환자보관용 처방전을 보면 처방된 약의 종류와 용량이 기록돼 있고 약 이름만 치면 어디에 쓰는지 알려주는 사이트도 있다. 대한약사회와 약학정보원의 홈페이지다.

복약지도에 ‘만족한다’ 50% 못 넘어

약사의 복약지도도 부실하긴 매한가지다. 약사법에 명시된 복약지도는 조제한 의약품의 명칭과 용법·용량, 효능·효과, 저장방법, 부작용, 상호작용 등의 정보를 제공하는 행위를 말한다. 약사법 제22조 제4항에 따라 약사는 의약품을 조제한 때에는 환자에게 필요한 복약지도를 해야 한다. 약사가 복약지도를 실시하지 않을 경우에는 약사법 시행규칙에 따라 해당 약국에 경고, 업무정지, 자격정지, 면허취소 등의 처분이 가능하다. 복약지도는 국민의 올바른 의약품 복용과 약화(藥禍) 사고 예방 등을 위해 매우 중요하기 때문이다.

건강보험공단에서는 복약지도를 수가에 넣어 요양급여비용을 지불하고 있다. 이른바 복약지도료다. 건강보험심사평가원의 자료에 따르면 약국에 지급된 복약지도료는 2005년 2240억6400만원에서 2009년 3084억9700만원으로 증가했다. 4년간 37.6%, 연평균 9.4%가 늘어난 셈이다. 이에 비해 복약지도의 실상은 부실하기 그지없다. 현재 복약지도는 복용시간과 복용량, 저장 방법을 알려주는 수준에 그친다. 약의 명칭과 효능, 부작용, 상호작용까지 상세히 설명하는 약사는 흔치 않다. 경기 고양시의 한 약사는 그 이유를 이렇게 설명한다.

“복약지도를 충분히 해주고 싶어도 못해줄 때가 많아요. 손님이 약을 타려고 기다리는 상황에서는 복약지도를 간단히 할 수밖에 없어요. 어떤 손님은 설명을 길게 하는 걸 귀찮게 생각하고요. 환자보관용 처방전을 가져오면 그걸 보면서 복약지도를 하기가 한결 수월할 텐데 가져오는 사람을 못 봤어요.”

서울 중구약사회 소속 이주영 약사는 ‘약에 대해 물어보세요’라는 글귀를 새긴 배지를 달고 복약지도에 힘쓰는 서울 광진구와 전남 약사회 사례를 소개했다.

“많은 약사가 복약지도의 중요성을 공감해요. 복약지도의 효율성을 높이려면 복약지도 요령을 약사에게 꾸준히 교육하고, 정부와 약사회, 시민단체가 함께 힘써야 해요.”

현재 복약지도에 대한 국민만족도는 미미하나마 높아지는 추세다. 보건사회연구원의 조사 보고서에 따르면 복약지도에 ‘만족한다’는 의견은 2003년 45.9%에서 2008년 47.3%로 1.4% 늘었고, ‘불만족한다’는 의견은 2003년 16.3%에서 2008년 11.1%로 5.2% 줄었다. 수치상으로만 보면 긍정적으로 평가할 만하지만 ‘만족’ 응답자가 50%를 넘으려면 보다 적극적인 노력이 필요하다. 보건복지부는 “약사회 등 관련단체와 협조해 캠페인과 홍보 등에 더욱 힘쓸 것”이라며 “국민 만족도 100%를 목표로 복약지도가 철저히 시행될 수 있게 하겠다”고 밝혔다.

비용 산출 근거 진료시간 ‘뻥튀기?’

엄마들 사이에서는 ‘총알’ 진료시간에 대한 불만이 많다. 동네 내과에서 진료를 받으려고 해도 기다리는 데만 1시간이 족히 드는데다 체감 진료 시간은 1~2분, 길어야 3~4분이다. 최근 5개 지역 약사회가 ‘반값 건강보험료 가능합니다’라는 제목으로 일간신문에 낸 광고가 눈길을 끌었다. 진료비의 ‘불편한 진실’을 고발하는 내용이었다. 이들 약사회는 “초진 기준 13분, 재진 기준 9분의 진료비에 해당하는 진료비를 내고 3~5분밖에 진료를 못 받고 있다”면서 “진료를 받지 못한 10분에 해당하는 진료비를 도둑맞고 있다”고 꼬집었다.

광고에는 2010년 의료보험비 4대 항목 지출내용도 담겨 있었다. 건강보험심사평가원의 통계 자료였다. 이에 따르면 병의원의 진료비는 26조1648억원으로 전체 건강보험 재정의 60%에 해당하는 데 반해 약국 조제료의 비중은 6.3%(2조7503억원)다. 비록 이 광고는 약사회가 ‘일반의약품(OTC) 약국 외 판매’로 약사 사회의 반발이 커졌을 때 대응책의 일환으로 낸 광고였지만 광고를 보고 진료시간과 진료비의 상관관계를 처음 알았다는 이가 적지 않았다. 만일 광고 내용에 거짓이 없다면 진료비를 받는 만큼 진료시간을 할애하지 않는 의사도 문제요, 진료비 책정 기준을 잘못 잡아 보험재정에 막대한 손해를 끼친 것도 모자라 관리 감독을 소홀히 한 보건당국도 비난을 면키 어렵다.

보건복지부는 “현재 진찰료는 초진 13분, 재진 9분을 기준으로 산정한 것이 사실”이라고 했다. 또 이 같은 진료시간은 진찰 전(초진 5분, 재진 3분)과 진찰 중(초진 3분, 재진 3분), 진찰 후(초진 5분, 재진 3분) 시간을 모두 고려해 산정한 결과라고도 했다. 보건복지부가 제시한 자료에 따르면 진찰 전 5분은 과거 진료기록 검토, 환자의 주 호소(Chief complaint) 및 현 병력, 과거력, 가족력, 사회력과 동반 증상 등을 청취하는 데 드는 시간이다.

진찰 중 3분은 환자의 신체검진을 하는 데 소요되는 시간이다. 또 진찰 후 5분은 진료기록부 기록, 평가의견 설명, 향후 진료(치료) 계획 설명, 필요한 검사 및 약물 처방, 추후 방문일정 상의 등에 걸리는 시간이다. 내용만 보면 이상적인 진료 패턴이 아닐 수 없다. 하지만 과연 이렇게 꼼꼼히 진료서비스를 제공하는 병의원이 존재할까 싶다. 의료기관 이용자 대부분이 진찰 중 3분을 진료시간의 전부로 여기는 건 진찰 전과 후의 과정이 생략됐거나 미흡했기 때문일 것이다. 이혁 의사협회 대변인은 “1,2분 진료하지 않고서는 의원을 유지할 수 없다”고 항변했다.

“의사도 자영업자예요. 자원봉사하는 게 아닙니다. 하루에 환자를 최소 70명은 받아야 의원을 차리느라 빌린 대출금도 갚고, 간호사 월급도 줄 수 있어요. 문제는 짧은 진료시간이 아니라 진료비를 너무 낮게 책정한 거예요. 어떤 의사는 밤늦게까지 환자를 받으면서도 1년에 설날과 추석 이틀밖에 못 쉬어요.”

제품명 처방하면서도 지역처방목록 제공 22%에 그쳐

“성분명 처방을 하면 의사의 약에 대한 지배권에 피해를 볼까봐 우려했던 겁니다. 약품은 크게 의사의 처방이 있어야 조제할 수 있는 전문의약품, 의사의 처방 없이도 약국에서 살 수 있는 일반의약품, 슈퍼에서 구입할 수 있는 의약 외품으로 나뉘어요. 근데 전문의약품과 일반의약품 사이에는 어느 쪽이라고 명확히 규정하기 애매한, 즉 논리적 근거에 따라 양쪽에 다 해당하는 의약품인 그레이존이 존재하죠. 이 때문에 의사와 약사의 지배권 싸움이 지금까지 계속되는 겁니다.”

의사들이 제품명 처방을 고집한 데는 다른 이유도 있다. 일례로 성분명이 ‘라니티딘’인 위액분비억제제는 잔탁, 큐란 등 60여 가지가 넘는다. 의사들이 선호하는 제품은 저마다 다르다. 성분이 같으니 위액분비억제 효과가 필요한 환자에게는 이 중 하나를 처방하는 것이다. 그런데도 의사들은 성분이 같더라도 제품마다 효과가 다르다는 주장을 펴며 제품명 처방의 정당함을 강조한다. 아이러니한 점은 제품명 처방의 전제가 돼야 할 지역처방의약품목록을 의사들이 성실히 제공하지 않는 점이다.

지역처방의약품목록은 지역 내 의사가 사용하는 처방약의 변경 내용을 담은 것으로, 지역 내 약국에서의 의약품 구비, 재고 절감, 환자의 편의 증진을 위해 매우 중요한 자료다. 약사는 의사의 처방전을 최대한 존중해 조제하는 것을 원칙으로 하기 때문이다. 지역 의사회는 처방약을 바꿀 경우 이를 지역 약사회에 알릴 의무가 있다. 지역처방의약품목록 제공은 약사법 제25조(처방의약품 목록작성 등)에도 명시돼 있다. 하지만 처벌 규정이 없어 잘 지켜지지 않아도 강제할 수 없는 실정이다.

의약분업 시행 10년(2000년 7월부터 2010년 8월까지) 동안 지역 의사회가 약사회에 제출한 지역처방의약품목록 건수는 220건에 불과했다. 같은 기간 치과의사회가 제출한 처방목록은 119건. 이 집계는 지난해 10월 국회 보건복지위원회 손숙미 의원(한나라당)이 공개한 국감자료에 따른 것이다. 지역별로 살펴보면 서울, 대구, 인천, 광주 약사회에는 각 한 건의 지역처방의약품목록이 제출됐다. 부산, 대전, 울산, 제주 약사회에는 한 건도 제공되지 않았다. 의사가 지역처방의약품목록을 제공하지 않으면 그 피해는 약국과 환자가 고스란히 떠안게 된다. 약국은 의사가 처방한 전문의약품을 제때 갖출 수 없고, 환자는 처방전에 있는 약을 지역 내 약국 아무 곳에서나 조제받을 수 없기 때문이다.

의사들의 잦은 처방목록 변경도 문제로 지적됐다. 약사회는 “처방목록이 자주 바뀌어 약품의 효율적 구비는 물론 재고 부담이 갈수록 심해지고 있다”며 “처방약이 없을 경우 성분이 같은 약으로 대체조제를 하고 싶어도 의사는커녕 간호사 선에서 잘라버리는 경우가 적지 않다”고 전했다.

상품명 처방으로 인한 처방목록의 잦은 변경, 고가약 처방의 증가 등은 리베이트와 연결돼 있다는 의혹에 빌미가 되고 있다. 정부는 지난해 11월 의사나 약사의 리베이트 관행을 척결하기 위해 리베이트 쌍벌제를 도입했다. 5월 불법 리베이트 행위를 한 제약사 9곳에 29억6000만원의 과징금을 부과한 것이 좋은 예다. 하지만 업계 관계자들은 “리베이트 수법이 갈수록 지능화, 다양화되고 있어 완전히 뿌리 뽑는 건 불가능하다”고 입을 모았다.

서방정의 반티조제(약을 쪼개 조제하는 것)도 상품명 처방으로 파생된 문제 중 하나다. 서방정은 특수코팅으로 몸에 들어가 서서히 녹도록 만든 제제다. 쪼개면 약효가 떨어질 수밖에 없다. 그런데도 일부 의사는 여전히 서방정을 쪼개도록 처방하고 있다.

항생제, 주사제 사용 줄었지만 처방약품수 선진국의 3배

약사회와 시민사회단체 관계자들은 제품명 처방에 따른 이 같은 문제를 푸는 최선의 방법으로 성분명 처방을 꼽았다. “성분명 처방을 통해 약의 선택권을 국민에게 넘기면, 제약사가 리베이트 대신 싸고 좋은 약을 생산하는 데 주력할 것이고, 가격이 저렴한 복제약 사용량이 늘어 약품비를 줄이는 데도 도움이 될 것”이란 이유에서다. 이에 대해 의사협회는 “성분명 처방은 복제약들 사이에 교차 생동성 시험이 모두 이뤄져야 하기 때문에 불가능하며 이기주의적인 발상”이라고 반박했다.

약물 오남용의 주범이던 항생제와 주사제 사용은 꾸준한 감소 추세를 보이고 있다. 심평원의 연간 통계자료에 따르면 항생제 처방률은 2004년 38.76%에서 2009년 30.85%로 7.91% 줄었다. 주사제 처방률도 2004년 34.64%에서 2009년 26.25%로 8.39% 감소했다.

보건복지부에 따르면 항생제 사용량은 내과, 의원, 급성기관지염에서 높게 나타났다. 보건복지부는 의약분업 이전에 약국에서 임의조제로 전체 항생제 사용량의 48.7%가 소비됐으나 의약분업 이후 임의조제 근절로 전체 항생제 사용량이 약 30% 감소한 것으로 분석했다. 또 의약분업 이전 약국의 임의조제 건수가 연간 1억7000만건에 달했는데 의약분업 시행과 더불어 이 중 35%가 의료기관으로 이동한 것으로 추정했다.

경제협력개발기구(OECD) 회원국의 항생제 처방률과 비교해보자. 2006년 OECD 국가 중 16개국이 항생제 사용량을 공개했는데 항생제 처방률이 평균 21.3%였다. 그중에서도 독일과 네덜란드는 가장 낮은 수준인 14.2%, 12.3%를 각각 기록했다. 보건복지부 실무 담당자는 “항생제를 적게 쓰는 나라에 들려면 20%를 넘지 말아야 한다”고 말했다.

처방약의 개수는 크게 달라진 게 없다. 매년 1분기를 기준으로 한 보건복지부의 통계자료에 따르면 2002년 4.51개, 2005년 4.11개, 2006년 4.21개, 2007년 4.13개로 4개 이상을 유지하고 있다. 미국 등 선진국의 1.5개에 비하면 3배 가까이 많다.

의약분업의 가장 근본적인 목표 중 하나인 약화사고 건수는 오히려 늘어났다. 식품의약품안전청에 의약품 부작용으로 보고된 건수는 2004년 707건, 2005년 1841건, 2006년 2467건, 2007년 3750건 등으로 계속 증가하는 추세다.

이러한 약화사고를 효과적으로 예방하려고 도입한 것이 의약품 처방·조제 시스템, 즉DUR(Drug Utilization Review) 서비스다. 지난해 12월부터 시작된 DUR 서비스는 약물 중복 복용, 상호작용으로 예기치 못한 부작용이 발생할 가능성을 사전에 찾아내도록 돕는 것이다. 의사는 진료와 처방 과정에서, 약사는 조제 전에 이 시스템을 확인해야 한다. 6월 현재 전국 6만2200여 개 요양기관이 이 시스템을 설치했으며 이 중 98%의 요양기관에서 서비스하고 있다. 이 서비스는 과연 매뉴얼대로 추진될 수 있을까.

의사와 약사 간 협조와 배려부터 선행돼야

보건복지부는 6월 중순 박카스 까스명수 안티푸라민 등 44개 일반의약품(OTC·Over The Counter)이 의약외품으로 풀린다고 발표했다. 이에 따라 이르면 8월부터 이들 44개 제품을 슈퍼마켓이나 편의점에서 구입할 수 있게 된다. 다만 중추신경계에 영향을 주는 종합감기약과 진통소염제 등은 전문가 논의와 약사법 개정을 거쳐 약국 외 판매 여부를 결정하기로 했다.

약사회는 이를 두고 심하게 반발했다. 44개 품목 중 약사의 처방이 필요한 일반의약품이 적지 않다는 이유에서다. 약사회의 한 관계자는 “박카스엔 중추신경계에 영향을 주는 물질이 들어 있는데 슈퍼나 편의점에서 팔면 콜라나 사이다를 마시듯 과용해 부작용을 일으킬 수 있다”며 정부의 조치에 우려를 나타냈다. 마케팅회사의 한 영업사원도 “약국 밖에서 박카스 같은 것을 팔면 별다른 경계심 없이 막 먹어댈 것 같다”고 말했다. 그러나 취재 중에 만난 소비자 대다수는 정부의 이번 조치를 크게 환영했다. 직장인 배수빈씨의 말이다.

“지금껏 약국에서 살 때도 달라면 군소리 없이 주던 약들인데 약사회에서 안전성 운운하는 것이 어이가 없어요. 요즘 소비자가 어떤데 슈퍼에서 판다고 함부로 오남용하겠어요. 약사든, 의사든 참 이기적이에요. 의업분업을 시행한 지 10년이 넘었는데도 지금까지 서로 으르렁거리며 밥그릇 싸움하는 걸 보면 우리 국민의 건강이 진짜 걱정돼요.”

취재과정에서 들여다본 의약분업은 무늬만 있을 뿐이었다. 의약분업의 가장 중요한 목적인 국민의 건강권과 알 권리 확보, 의료서비스의 질 증진 등은 허울 좋은 명분에 지나지 않았다. 이를 위해 의약분업 시행 직후 의·약·정이 합의한 사항 중 상당수가 약속한 대로 이행되지 않고 있었다. 이를 지키지 않는 의사와 약사도, 관리 감독을 해야 하는 보건당국도 책임을 회피하고 핑계거리를 찾기에 바빴다.

건강보험은 지난해 재정 적자가 1조3000억원에 달했다. 이전에도 적자의 늪에 허덕였고 그때마다 건강보험료 인상이라는 특단의 조치로 발등의 불을 껐다. 의사단체와 약사단체는 마치 지난 11년 동안 의약분업의 기본방침을 성심성의껏 이행한 ‘모범집단’처럼 건강보험 재정 파탄의 원인과 의료분업 개선책을 쏟아내고 있다.

의사단체는 “약사에게 지급되는 수가에 거품이 많다. 환자들의 병원 쏠림 현상을 막아야 한다, 국민 편의를 위해 원내 처방이 가능한 선택분업을 해야 한다”고 주장한다. 약사단체는 “진료비와 제품명 처방에 문제가 많다. 문전약국만 호황을 누린다. 환자의 건강을 주치의처럼 관리하는 선택의원제를 해야 한다”고 주장한다.

그러나 이러한 주장을 펴기 전, 의약분업 이행 주체로서 국민 앞에 합의한 일들을 충실히 수행했어야 했다. 또 의약분업 초기 집단 시위를 통해 수가를 다섯 차례에 걸쳐 올린 이기주의적인 단체행동도 반성해볼 일이다.

지난 11년은 잃어버린 시간인지 모른다. 국민의 건강 증진과 불편 해소를 위해 의약정이 합의한 ‘진짜배기’ 의약분업은 아직 시작도 하지 않았다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)