한국이 눈부신 경제발전을 이룬 것은 경영에 성공한 기업들의 기여 덕택이다.

하지만 한국에서는 기업인에 대한 비난 여론이 극에 달해 있다. 기업인에게 문제가 아주 없는 것은 아니다. 대기업의 횡포는 바로잡아야 한다. 그러나 좀 더 냉정하게 바라볼 필요가 있다. 대기업이 국민에게 끼친 폐해도 있지만 한국의 경제발전에 세운 공은 그보다 더 크다.

흔히 ‘대기업이 자기 힘만으로 성장한 건 아니다’ ‘금융권 특혜를 많이 받았기 때문에 성장할 수 있었다’고 얘기한다. 대기업은 그런 점을 잊지 않아야 한다. 그러나 특혜를 받은 기업이 모두 성공한 것은 아니다. 특혜를 받고도 망한 기업이 더 많다. 그런 점을 감안하면 경영에 성공해서 한국의 경제발전에 기여한 기업들에는 고마운 마음을 가져야 한다.

우리 사회에는 부자를 비난하는 것이 보편화해 있다. 가난이 자랑인 것처럼 착각하는 경우도 있다. 공자는 이렇게 말했다.

“나라가 정상일 때는 가난하고 천한 것이 부끄러운 것이지만, 나라가 정상이 아닐 때는 부유하고 귀한 것이 부끄러운 것이다.”(邦有道 貧且賤焉 恥也 邦無道 富且貴焉 恥也, ‘論語’)

우리나라 정치는 문란하긴 했지만, 열심히 일해도 먹고살 수 없을 정도로 비정상적인 사회는 아니었다. 부정을 하지 않으면 살 수 없을 정도의 사회도 아니었다. 그렇다면 가난하게 사는 것이 자랑일 수는 없다. 그럼에도 우리나라의 최근 분위기는 그렇지 않다. 부귀한 자들에 대한 비난이 도를 넘었다. 심지어 적개심을 표출하는 분위기도 있다. 이런 분위기는 앞으로의 발전에 큰 장애요인이 될 것이다.

한국인의 이중구조

한국인에겐 독특한 정서가 있다. ‘배고픈 것은 참아도 배 아픈 것은 못 참는다’고 한다. ‘사촌이 논을 사면 배가 아프다’는 말도 있다. 이런 말이 나오게 된 원인을 찾아보고 그 잘못을 바로잡아야 한다.

대밭에서 자라는 두 그루의 대나무를 보자. 지상에서는 각각 다른 두 그루의 대나무가 자라고 있지만 지하에서는 한 뿌리로 연결돼 있다. 이 경우 지상에 자라고 있는 부분만 보고 두 그루라고 판단하는 방법과 지하의 한 뿌리를 기준으로 해서 두 그루가 아니라고 판단하는 방법이 있다. 두 가지 판단 방식 중 유럽인이나 일본인의 판단방식은 전자에, 한국인의 판단방식은 후자에 속한다.

사람은 몸과 마음의 두 요소로 구성되고, 마음은 모든 사람에게 공통으로 존재하는 한마음으로 연결된다. 한마음이 대나무의 한 뿌리에 해당한다. 한국인은 한마음을 중시한다. 한마음을 기준으로 하면 사람은 각각 독립된 개체가 아니라 한마음으로 연결돼 있으므로 모두 하나다. 그래서 한국에서는 개인주의가 발달하지 않는다.

개인주의가 발달한 나라의 사람들은 몸도 마음도 각자 다르다고 생각한다. 그래서 자기의 마음을 남이 모른다고 생각해 자기의 마음을 늘 말로 표현한다. ‘고맙다’ ‘미안하다’ ‘사랑한다’ 같은 말을 쉬지 않고 한다. 그러나 한국인은 다르다. 네 마음 내가 알고, 내 마음 네가 알기 때문에 말하지 않아도 통한다고 생각한다.

한국인의 존재구조는 이중적이다. 대나무가 지상에 보이는 부분과 하나로 연결되어 있는 지하 부분이 있는 것과 같다. 지상의 부분은 초라할 수 있지만, 지하의 한 뿌리는 무한히 크면서 영원히 존재한다. 한마음은 무한히 크면서 영원히 존재한다. 무한히 큰 것이 우리말로 ‘하’이고 영원한 것이 ‘늘’이므로, 한 뿌리가 하늘이고, 한마음이 하늘이다. 한마음은 하나이기 때문에 하나마음이고 하나님마음이며 천심(天心)이다. 몸과 마음 중에서 몸은 초라할 수 있지만 마음은 한마음에 닿아 있다. 그 한마음을 붙잡아 그 한마음으로 사는 사람은 하늘이다. 동학에서 말하는 인내천(人乃天)이다. 현재 초라한 모습을 하고 있는 사람도 본래는 하늘이기 때문에 무시하면 안 된다.

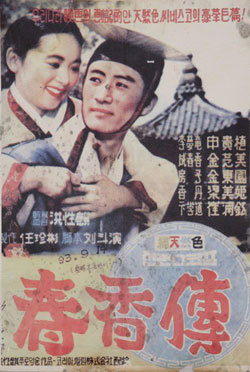

이런 이중구조가 가장 잘 표현된 작품이 ‘춘향전’이다. 춘향은 본래 성 판서의 귀한 따님이지만 현재는 초라한 기녀의 딸이다. 이몽룡은 그를 귀한 따님으로 여겨 접근하고, 변 사또는 천한 기녀의 딸로 여겨 접근한다. 춘향은 이몽룡을 위해서는 목숨도 바치지만, 변 사또에겐 목숨을 걸고 저항한다. 춘향은 변 사또에게 붙잡혀 모진 고생을 한 끝에 이몽룡에 의해 구제되고 변 사또는 처벌받는다. 요즘 텔레비전 드라마의 내용도 잘 살펴보면 춘향전과 유사한 구성이 많은데, 그 까닭이 바로 한국인의 이중구조에서 기인한다.

한마음을 기준으로 보면 네가 나이고, 내가 너이다. 말하자면 ‘너=나’라는 등식이 성립한다. 이 등식은 한국인의 마음 밑바닥에 자리 잡고 있다. 네가 나이고, 내가 너이기 때문에 나도 너도 아닌 우리로 바뀐다. 한국인이 ‘우리집’‘우리 아버지’ 등의 말을 쓰는 것이 이 때문이다. 한국인은 나누기를 잘 할 줄 모른다. 여럿이 식사를 하고 밥값을 계산할 때도 자기가 먹은 밥값을 각자 나누지 않고 혼자서 다 내곤 한다. 식당이나 술집에 갈 때도 혼자서 가는 경우가 드물다.

한국인은 이런 정서 때문에 본질적으로 경쟁하는 것을 싫어하고 다투는 것을 싫어한다. 길에서 싸우는 사람을 보면 뜯어말린다. 때리는 사람이 나쁘고, 맞는 사람이 옳다고 판단하기에 대개는 맞는 사람 편에 서서 때리는 사람을 저지한다. 한국인은 남에게 맞으면 “왜 때려!”하고 큰소리를 지른다. 그래야 지나가는 사람이 알고 도와줄 것이기 때문이다.

한단의 걸음걸이

그러나 서구인이나 일본인은 다르다. 그들은 싸우는 사람들을 구경하다가 이기는 사람을 돕는다. 그렇기 때문에 약한 자는 소리를 지르는 것이 아니라 무릎을 꿇는다. 강자가 약자에게 사과하는 법이 없다. 한국과 일본의 관계가 원만하지 않은 까닭도 여기에 있다. 한국은 끊임없이 일본에 사과하라고 한다. 한국인은 잘못을 저지르고도 사과할 줄 모르는 파렴치한 일본인들을 이해하지 못한다. 그러나 일본인은 약자이면서도 무릎을 꿇지 않고 계속 큰소리치는 한국인을 역시 이해하지 못한다.

지금까지 우리는 우리의 고유한 정서를 무시하고 맹목적으로 서구와 일본의 방식을 받아들이기에 바빴다. 여기에 큰 착각이 있었다. 보리밭에 물을 댄다고 보리가 벼로 바뀌는 것이 아니다. 보리는 벼가 되지 못할뿐더러 보리로서의 생명도 잃고 만다. 이른바 한단의 걸음걸이를 배우러 간 연나라 청년 꼴이 되고 마는 것이다.

중국 춘추시대 때의 일이다. 한단은 조나라의 수도로 유행의 첨단을 걷던 도시다. 한단의 사람들은 걸음걸이도 세련됐다. 이를 안 연나라의 시골청년이 한단 사람들의 걸음걸이를 배우러 한단에 갔다. 그러나 한단 사람의 걸음걸이는 제대로 배우지도 못한 채 오히려 자기 걸음걸이를 잊어버리고 기어서 돌아갔다고 한다. 우리는 한단학보(邯鄲學步)의 가르침을 새기는 데 소홀했다.

우리는 서구의 정치나 교육제도를 따르고 있다. 법도 서구의 법을 근간으로 하고 있다. 이 때문에 많은 부작용이 나타나고 있다. 정치가 혼란한 것도, 교육에 문제가 있는 것도 여기서 비롯된 측면이 많다. 특히 어린이들의 교육문제는 심각할 정도다. 서구인의 삶의 원리는 경쟁이고 투쟁이다. 우리가 이런 방식을 어린이들에게 강요한 결과 많은 아이가 열을 받았다. 그 열이 밖으로 터져 나오면 폭력이 되고, 안으로 들어가면 우울증이 된다. 학교 폭력이 심각한 이유도 여기에 있고, 우울증에 빠져 자살하는 학생이 속출하는 것도 이 때문이다.

‘너=나’라는 한국인의 기본 정서는 장점이 될 수도 있지만 단점으로 발휘될 수도 있다. 한국인의 정서에서 나타날 수 있는 장점 중에 제일 큰 것은 따뜻한 마음이다. 네가 나이기 때문에 네가 아프면 나도 아프고, 네가 슬프면 나도 슬프며, 네가 울면 나도 운다. 그런 한국인의 마음은 따뜻하다. 흔히들 한국인은 정이 많다고 하고 정이 깊다고도 한다. ‘끈끈한 정 때문에’ 또는 ‘못 말리는 정 때문에’라는 말로 한국인의 심정을 표현하기도 한다.

마음이 따뜻한 한국인은 남의 의견을 내 의견처럼 귀하게 여기기 때문에 남의 의견에 귀를 기울인다. 남의 말에 귀를 기울이는 사람에게는 사람들이 모인다. 사람들은 자기의 말을 잘 들어주는 사람을 좋아한다. 자기 말을 잘 들어주는 사람은 자기를 인정해주는 사람이다. 남에게 인정받는 사람은 생기가 나고 활기가 넘친다. 활기가 넘치면 신바람이 난다. 한국인은 신바람이 나면 기적을 일으킨다. 배 12척으로 수백 척을 거느린 적군을 무찌르기도 하고, 세계에서 가장 좋은 글자를 단숨에 만들어내기도 한다.

그러나 ‘너=나’라는 등식이 ‘네 것=내 것’이라는 등식으로 확대되면 매우 부정적인 형태로 변질된다. ‘네 것’은 ‘내 것’이고 ‘내 것’은 ‘내 것’이라는 식으로 변질되면 심각한 의타심이 생겨난다. 한국인에겐, 밥은 내가 먹었지만 밥값은 남이 지불하기를 바라는 심리가 있다. 이러한 심리에는 네 돈이 내 돈이라는 판단이 깔려 있다. 네 것은 내 것이 돼야 하는데, 그렇지 못하고 네 것은 네 것으로만 굳어지는 것은 참기 어렵다. 배고픈 것은 참아도 배 아픈 것은 못 참고, 사촌이 논을 사면 배가 아픈 것도 이런 심리에서 기인한다.

영화 ‘춘향전’ 포스터.

네 것이 내 것이라는 잘못된 심리가 한국인의 인내천 사상과 결합하면 많은 폐해를 낳는다. 한국인 중에는 스스로를 왕자, 공주로 생각하는 사람이 많다. 그래서 한국인에겐 감투 욕심이 많다. 가능성이 조금이라도 있다고 판단하면 감투욕에 불이 붙는다. 국회의원쯤 되면 대부분 스스로를 가능성 있는 인물로 여긴다. 내심 자기가 대통령, 총리, 장관이 돼야 한다고 생각한다. 다른 사람이 총리가 되고 장관이 되면 견디기 어렵다. 총리 후보자나 장관 후보자의 흠을 찾아내 집요하게 공격하는 이유가 여기에 있다. 공자는 논어에서 다음과 같이 말한 적이 있다.

분열하면 자멸한다

“훌륭한 사람은 남의 좋은 점은 치켜세우고 남의 나쁜 점은 들추지 않지만, 고약한 사람은 이와 반대로 한다.”(君子 成人之美 不成人之惡 小人反是)

한국의 정치인 중에는 훌륭한 사람이 점점 줄어들고, 고약한 사람이 자꾸 늘어난다. 그것과 비례해 한국인의 내 것 챙기기 심리도 확산된다. 내 것 챙기는 심리가 확산되면 여러 가지 병폐가 생겨난다. 너의 것은 나의 것이어야 하고, 너의 의견은 나의 의견이어야 한다고 고집하기 때문에 나의 의견과 다른 의견을 용납하지 못한다. 이런 연유로 의견이 대립되면 갈등이 극단으로 치닫는다. 대립을 하면 분열이 일어나고, 분열이 일어나면 남에게 공격을 받기 전에 자멸한다.

지금 한국 사회는 분열을 향해 달려가고 있다. 남북으로 나뉜 것으로도 모자라 동서로 갈라지고 빈부 간에도 반목한다. 이런 분열이 계속되면 국가가 유지되기 어렵다. 그런데도 먼 장래를 보지 못하고 눈앞의 이익에 급급한 사람이 많다. 이익은 달콤하다. 고생하지 않고 얻는 이익은 더 달콤하다. 스스로에게 속고 정치인에게 속아 눈앞의 달콤함만을 추구하다가 나중에 망하고 난 뒤 아무리 후회해도 돌이킬 수 없다. 늦기 전에 각성해야 한다.

‘개구리 효과’라는 것이 있다. 개구리를 뜨거운 물에 넣으면 바로 뛰쳐나오지만, 찬물에 넣고 서서히 데우면 당장의 따뜻함에 안주하다가 결국 삶아져 죽는다. 우리는 현재 우리나라에서 일어나고 있는 일들이 잘못된 방향으로 나아가고 있다는 것을 알아야 한다. 그 방향을 바꾸는 일을 시작해야 한다. 그 일을 다른 사람에게 기대해서는 안 된다. 그 일은 나부터 시작해야 한다. 사람들은 우리 사회에 일어나고 있는 문제들을 정치인의 탓으로 돌리곤 하지만 그것은 잘못이다. 나 하나만 제대로 되면 저절로 가정이 행복해지고, 나라가 안정되며, 나아가 세계가 평화로워진다. 자기가 제대로 된다는 것은 스스로 공자처럼 되고, 부처처럼 되며, 예수처럼 된다는 것을 의미한다. 그렇게 되지 못하면 제대로 된 것이 아니다. 맹자가 안연의 말을 인용해서 말했다.

“순임금은 어떤 사람이고, 나는 어떤 사람인가? 노력하면 그렇게 되는 것이다.”(舜何人也 予何人也 有爲者亦若是, ‘맹자’)

|

사람들이 지금의 자기로 태어난 것은 기적 중의 기적이다. 자기가 태어나려면 우선 자기의 아버지와 어머니가 결혼을 해야 했다. 수많은 사람 중에서 자기의 아버지와 어머니가 만나 결혼할 확률은 몇 %나 될까. 아버지가 태어나려면 할아버지와 할머니가 만나 결혼을 해야 했으며, 어머니가 태어나려면 외할아버지와 외할머니가 결혼을 해야 했다. 이렇게 거슬러 올라가면 지금의 자기가 태어날 확률은 거의 제로에 가깝다.

제로에 가까운 확률로 태어난 것이 오늘의 우리다. 그런 우리가 남의 흠이나 들춰내는 고약한 사람으로 한평생을 마감할 수는 없다. 이제 우리의 선택은 오직 하나, 수신(修身)뿐이다. 수신에 치중해 완전한 나로 거듭나는 것, 우리가 가장 먼저 추진해야 할 일은 바로 이것이다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)