- 독서계에 동양철학 열풍을 몰고 온 ‘도올 논어’. 독특하고 혁명적인 도올식 논어 해석에, 한 동양철학자가 정면으로 반박 하고 나섰다. 묵자 연구로 이름을 얻은 재야 동양철학자 기세춘씨다. 최근 기씨는 7년여의 작업 끝에 완성한 ‘신세대를 위한 동양사상 새로 읽기 1~4권’을 통해 도올의 논어, 장자 해석을 조목조목 비판했다.

- 기씨의 ‘도올 논어’ 비판론을 받아 싣는다. 가독성을 높이기 위해 출전·각주·원문 등 상당 분량의 한자·한문을 제거했다. 필자와 독자 여러분의 양해를 구한다. 모쪼록 이 글이 논어 바로 읽기에 대한 생산적 논쟁에 시발점이 되길 바란다.(편집자)

사실 우리의 동양학계는 공자를 경세가(經世家)로서가 아니라 유교의 성자로만 해석하고 있다. 유교를 믿었던 우리 선조들뿐 아니라, 종교로 믿지는 않지만 오늘날 경전을 연구하는 학자들에게도 공자는 불자의 석가처럼, 기독교인의 예수처럼, 도인의 노자처럼 위대하고 신적인 존재였다.

이들은 유교를 유일하고 영원한 국교로 믿은 선조들의 업적에 가위눌려 있기에 비판은 고사하고 이단으로 배척받을까봐 감히 선조들과 다른 해석은 내놓지도 못했다. 설령 비판적인 생각을 가졌다 해도 옥편에 수록된 한문 글자까지도 선인들의 해석을 반영한 뜻풀이로 확장 변형된 상태니 공자의 원형을 복원한다거나 새로 해석한다는 것은 현실적으로 거의 불가능한 형편이다. 이런 형편에서 도올이 새로운 해석을 했다 하니 기쁘지 않을 수 없었던 것이다.

설교인가 학문인가

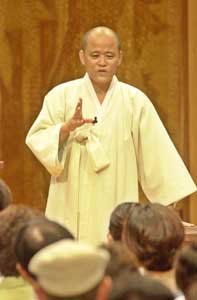

그래서 도올이 ‘논어’를 강의한다기에 단단히 마음먹고 청강생이 되고자 했다. 그러나 역시 내 인내심으로는 견딜 수가 없었다. 처음부터 도올의 강의는 학문이 아니라 설교였다.

설교란 다 마찬가지지만 교주가 살았고 고민하고 깨달았던 몇 천년 전 그 시대와는 상관없이 교주의 말은 시공을 초월해 진리가 되어야 하기 때문에 오늘날 필요에 따라 변형 확대해석 되어야 마땅한 것이다. 즉 교주의 말은 신의 말이니 성서의 글은 그 당시에 국한된 말이 되어서는 안 되며 오늘날 살아있는 교주의 말이 되어야 한다. 바로 설교자가 교주와 접신하여 오늘 살아있는 교주의 말을 대신하는 것이기 때문에 원문에 구애될 필요는 없을 것이다. 그러므로 설교는 신들린 말일 뿐 냉정한 학문은 될 수 없는 것이다.

이처럼 설교는 역사성이 완전히 배제되는 것이므로 독자와 청중은 학문적인 지식을 얻는 것이 아니라 감동을 얻어야 하며, 이로써 교주를 찬양하고 나아가 설교자를 교주의 대리로 믿고 따르게 하면 그만인 것이다. 성소를 나오는 신도들이 무엇을 깨달아서는 안 되며 오직 할렐루야! 오! 아멘! 하도록 흥분시켜야 하며 가능하면 눈물을 흘려야 한다.

그러므로 종교에서 설교는 참으로 유용한 것이다. 삶에도 유용한 것일 수 있다. 그러나 그것은 분명히 학문이 아니라는 점을 인정해야 한다.

그러나 그때까지도 필자는 도올에 대한 신뢰를 버리지 않았다. 최근에 필자는 ‘신세대를 위한 동양사상 새로 읽기’ 시리즈를 출간한 후 도올과 비교해 달라는 출판사의 요청을 받고 부득이 ‘도올논어’를 사서 읽었다.

필자는 참으로 놀라운 마음을 금할 수 없었다. 이것은 도저히, 학문은 고사하고 설교도 아니며 새로 지어낸 ‘공상만화’라고밖에 볼 수 없었다.

그러나 그의 ‘논어’ 해석이 유교라고 하는 종교적 경전 해석과는 다르다는 점, 봉건성을 걷어내고 21세기에도 유용한 담론으로 새 옷을 입혔다는 점, 그리고 위대한 철학이며 위대한 인생론으로 창작되었다는 점에서는 획기적인 것이었다. 다만 그가 말하는 공자는 2500년 전에 살았던 공자가 아니라 도올이 만들어낸 가짜 공자일 뿐이다. 그러므로 그의 논어 해석은 여전히 공자를 성자로 인정하고 논어를 인류 불변의 도덕교과서로 읽는 점에서는 유교의 열렬한 신자들이 취한 입장과 궤를 같이한다고 볼 수밖에 없을 것이다.

◇ 人과 民이 다름을 모른다.

성균관을 찾은 사람들이 공자상 앞에서 담소하고 있다.

‘좌전(左傳)’ 은공11년 조에 “禮는 民과 人을 차례 지우는 것(序民人)”이라 말한 것으로 보아 당시 人과 民은 분명 다른 것임을 알 수 있다. 그러면 人과 民은 어떻게 달랐을까?

아래 인용하는 글은 人과 民이 전혀 다른 신분계급임을 말하고 있다. 人은 귀족계급으로 애(愛)의 대상이며, 民은 피지배계급으로 사(使)의 대상이다. 바꾸어 말하면 人은 禮로 교화할 뿐 부리는 대상이 아니며, 民은 법(法)으로 제재할 뿐 사랑과 교화의 대상이 아니다.

그럼에도 도올은 人과 民을 계급적으로 구분하지 않는다. 그러므로 ‘논어’ 대부분 글의 본뜻을 놓치고 왜곡한다.

子曰 節用而愛人 使民以時. (논어/학이)

필자 : 절용하여 人(귀족계급)을 사랑하고, 四民(평민계급)을 때에 알맞게 부려야 한다.

도올 : 쓰임을 절도있게 하며 아랫사람을 사랑하고, 백성을 부리는 데는 반드시 때에 맞추어야 한다.

애공이 공자에게 정치를 물었을 때 공자는 “仁者 人也”라고 말했다. 여기서 ‘人’은 ‘귀족다운 것’ 또는 ‘군자다운 것’을 뜻한다. 도올처럼 ‘仁은 아랫것들다운 것’ 혹은 ‘仁은 백성다운 것’이라 해석할 수는 없다. 또한 ‘仁은 사람다운 것’이라 해석하는 것도 옳지 않다.

‘시경’ 소아편의 ‘4월’이라는 시에 “先祖匪人(선조비인) 胡寧忍予(호녕인여)”라는 글이 있는데 “우리 선조님은 大人이 아니었던가? 어찌 나에게 이런 재난을 감당하라 하는가”라는 뜻이다. 도올에 따르면 ‘先祖匪人’을 “선조님은 아랫것들이다” 혹은 “선조님은 백성들이다” 또한 “선조님은 사람들이다”로 해석해야 한다. 이런 해석은 있을 수 없다.

‘논어’ 헌문 편에서 제나라를 패자로 만든 관중에 대해 묻자 공자는 “人也”라고 대답했다. “관중은 귀족답다” 혹은 “관중은 군자답다”는 뜻이다. 도올처럼 “관중은 아랫것답다” 또는 “관중은 백성답다” 혹은 “관중은 사람답다”로 해석할 수는 없다.

공자는 정나라 경대부인 자천(子賤)에 대해, 그리고 제자인 남궁괄에 대해 “君子哉(군자재) 若人(약인)”이라고 칭찬했다. “군자로다! 귀족답구나!”라는 뜻이다. 그런데 이것을 도올처럼 “군자로다! 아랫것들답다!” 또는 “군자로다! 백성답구나!” 혹은 “군자로다! 사람답구나!”로 해석하는 것은 잘못이다. 서양식으로 표현하면 仁은 귀족다운(noble), 시민(gentleman)의 품성을 말한 것이지 ‘서민다운’ 것은 결코 아니다.

공자가 “仁者 人也”라고 말한 것은 “仁者 民也”는 성립되지 않음을 뜻한다. 왜냐하면 공자는 民은 仁과는 물과 불처럼 상극(相克)이 심한 것이며, 民은 복종하게 할 수는 있어도 깨닫게 할 수는 없다고 말했고, 신분차별이 문란해진 것을 난세의 원인이라 믿은 수구주의자였기 때문이다.

또한 “仁者 小人也”는 성립될 수 없다. 공자는 “군자라도 不仁者가 있을 수 있지만, 小人으로서 仁者는 있을 수 없다”고 주장했기 때문이다.

이상에서 알 수 있는 것처럼 仁者 人也를 “仁은 사람다움이다”라고 해석할 수는 결코 없다. 人과 民은 반드시 신분적으로 구분되어야 한다. 도올은 그것을 알지 못하기 때문에 ‘논어’를 제대로 해석할 수 없는 것이다.

◇ 공자는 천민 아닌 儒士임을 모른다

공자의 공자 됨은 유학의 창립자라는 데에 있다. 유학이란 유사(儒士)들의 경세치학을 말한다. 2500년 전에 ‘유사들의 학문이 등장했다’는 사실은 중대한 의미를 내포하고 있다.

첫째, 공자가 유사계급의 대표자가 되었다는 점이다. 이것은 지배계급의 대표자들인 왕과 군주와 大人(가문의 장로)과 더불어 또 다른 대표자가 탄생했음을 의미한다.

둘째, 人이라 불리는 귀족계급과 民이라 불리는 평민계급과는 다른, 유사라는 지식인들이 제3의 계급적 정체성을 정립했다는 점이다. 이것은 인류역사상 천제(天祭)나 전쟁을 주관하는 귀족계급이 지배하는 노예제적 봉건사회에서 지식인들이 역사의 전면에 등장함을 의미한다.

셋째, 국가가 주관하는 관학(官學)과 달리 사학(私學)이 탄생했다는 점이다. 다만 ‘文’이라고 말하는 先王의 말씀과 ‘주례(周禮)’라는 주나라 통치제도를 기초로 한다는 점에서 여전히 관학적이다. 그러나 人계급의 정상인 성인(聖人)의 文과 禮에 대해 해석하는 권한을 유사들이 장악했다는 것은 획기적인 사건이다. 지배 이데올로기에 대한 해석은 절대권력을 관리하는 또 하나의 권력이기 때문이다.

그러므로 ‘논어’는 “유사가 되기 위한 군자(君子)의 교양서”인 것이다. 따라서 유사의 정체성을 모르면 공자를 알 수 없고, ‘논어’를 말할 수 없다. 그런데 도올은 유사를 모른다.

첫째, 도올은 공자를 士출신이 아니라 천민 출신이라고 말한다(‘도올논어’ 1권 101쪽). 그래서 공자의 무리는 체제를 초월한 진보세력이라고 규정한다. 이것은 공자의 학문이 ‘유학(儒學)’이 아니라 ‘민학(民學)’이라는 말이 된다.

그러나 ‘사기’ 공자세가(孔子世家)에 의하면 노나라 대부 맹희자가 “공구는 성인의 후손인데 그 조상이 송나라에 있을 때 멸망했다”고 했으며, “공구는 17세 어린 나이에 禮를 좋아하니 그가 바로 통달한 자일 것”이라고 말한다. 그러나 도올은 이를 반박할 아무런 논거도 제시하지 않는다.

士는 무사 아닌 문사

둘째, 도올은 士는 서인(庶人) 위에 가장 직접적으로 군림하는 지배계층인 것은 분명하지만, 계급도 신분도 아니라고 주장한다(도올논어 1권 99쪽). 그 예로 ‘맹자’ 양혜왕상편을 제시하며, 이에 의하면 士와 서인은 상호 이동이 가능한 하나의 계층으로 다뤄지고 있다고 말한다. 그러나 도올은 ‘양혜왕편’의 글을 잘못 읽었다. 이 글은 士와 서인이 같은 계층이라는 뜻이 아니다. 士와 서인은 모두 가문을 소유하지 못한 계급이므로 같이 묶어 말한 것일 뿐이다. 만약 도올의 말대로라면 2500년 전의 士는 오늘날 민주사회의 공무원과 같다는 말이 된다. 그러나 한편 ‘도올논어’ 1권 93쪽에서는, 士와 서인을 지배와 피지배의 전혀 다른 계층으로 말하고 있다. 도대체 도올의 말은 앞뒤가 모순되고 황당할 뿐이다.

셋째, 도올은 士를 무사(武士)로 보았으나 잘못이다. 그는 “춘추전국시대 문헌에서 사민(士民)이니 사졸(士卒)이니 하는 표현은 장교와 졸병의 개념으로 이해될 수 있으며, 士는 특수한 기술을 보유한 지도적인 전사들”이라고 말한다(도올논어 1권 101쪽). 역시 그는 아무런 논거도 제시하지 않는다.

그러면서 ‘도덕경’ 제68장에 대한 강의에서는 “좋은 선비는 병사에 능하지 않다(善爲士者 不武)”고 말한다. 왕필이 이 글을 해석하면서 士를 ‘병졸의 장수(卒之帥)’로, 불무(不武)를 “먼저 남을 해치지 않는다”로 해석한 것을, 왕필을 신봉하는 도올이 읽고 착각한 것 같다. 그러나 왕필의 ‘사졸지수(士卒之帥)’는 “文士가 武士를 통솔하는 장수가 된다”는 뜻으로 읽어야 한다. ‘좌전’ 소공7년 조의 “士는 武士인 조(?)를 신하로 삼는다”는 기록이 이를 증거하고 있다.

혹 유사들이 6예(六藝) 즉 예(禮)·악(樂)·사(射)·어(御)·서(書)·수(數)의 전문가라는 사실에서 활쏘기(射)와 말타기(御)를 무사(武士)적 요소로 착각하기 쉬우나 그것은 심신단련 수단일 뿐이었다. 어느 날 위나라 영공이 공자에게 진법을 물었을 때 그는 “제사 때 제기를 벌여놓는 일은 일찍이 들은 일이 있지만 군사에 관한 일은 배우지 않았습니다”라고 말하고, 날이 밝자마자 위나라를 떠나버렸다는 기록이 이를 증거하고 있다.

원래 士란 명칭은 ‘事’에서 나온 글자이다(士者事也). 事는 임사(任事) 정사(政事) 역사(役使)의 뜻이다. 즉 士는 大人의 거실(巨室)과 君主의 종실(宗室)에 고용되어 정사를 돕고 ‘어리석은 民’(民者瞑也(민자명야))을 부리는 직분을 맡은 계급을 말하는 것이다.

공자가 17세 때인 ‘좌전’ 기록에 의하면, 士는 한 계층의 관사(官吏) 명칭이었다. 그러나 그것이 士 이하의 관리를 총칭하는 명사가 되었고 급기야 계급적으로 분절된 듯하다.

공자 이전부터 유사들은 문사였으며 무사가 아니었다. ‘한서(漢書)’ 예문지(藝文志)에 의하면 “유가적 풍류는 거의 사도(司徒)의 관직에서 나왔다. 이들은 人계급과 군주를 돕고, 음양을 따르며 교화를 밝히는 자들이다. 이들은 “예·악·인·의·충·서(恕)를 주장하고 불편부당(無過不及)의 중화(中和)를 표방했다”고 한다. 이처럼 유사들은 교육자들이었던 것이다.

또한 유사들은 무산계급이었다. ‘맹자’ 등문공 하편에 의하면 옛 군자들은 벼슬살이를 한 자들이며, 士가 벼슬사는 것은 농부가 농사짓는 것과 같고, 벼슬을 잃는 것은 제후가 나라를 잃는 것과 같아서 “옛날 사람들은 3개월 동안 섬길 군주가 없으면 굶어 죽은 것으로 생각하여 조문을 갔다”고 말하고 있다. 또한 공자도 3개월 동안 섬길 군주가 없으면 안절부절못하며 벼슬자리를 찾아 다른 고을로 떠났다고 증언하고 있다.

이상과 같이 공자 당시 유사들은 사민(四民·士農工商)에 속하는 피지배계급이며, 大人이라 불리는 귀족 가문이나 제후에게 고용되어 民을 다스리는 정사를 돕고 그 대가로 공전(公田) 일부나 봉급을 받아 생활하는 월급쟁이 지식인 무산계급이었던 것이다.

◇ 당대 통치 핵심인 祭政을 모른다

동서양을 물론하고 고대는 제정일치(祭政一致) 시대였다. 제사와 정치가 분리된 것은 근세 이후부터였음을 상기해야 한다. 이런 전통은 중세까지도 이어져 서양은 물론이거니와 중국과 조선에서도 제사는 예와 법보다도 더 중요한 정치행위였다. 그래서 공자는 하늘 제사를 잘 안다면 천하를 다스리는 것은 손바닥 뒤집듯 할 수 있을 것이라고 말했다. 그러므로 祭政을 모른다면 공자를 제대로 알 수 없는 것이다.

이로 인해 경세가였던 공자는 하례(夏禮), 은례(殷禮), 주례(周禮)를 깊이 연구했고 그 장단점을 면밀히 고찰했다. 그의 결론은 하·은·주 3대의 정치는 존명(尊命) 존신(尊神) 존예(尊禮)로 변천되었다는 것이다. 은나라 禮는 귀신을 존중하고 사람은 사랑하지 않는 ‘신 중심적 禮’이며, 주나라 禮는 귀신을 공경하고 사람을 사랑하는 ‘인간중심적 禮’를 계승 발전시킨 것으로 분석했다. 다만 은나라는 神에 치우쳐 인애(仁愛)가 부족했고, 주나라는 禮에 치우쳐 神을 통창(通暢·조리가 밝아 환해짐)하지 못하는 폐단이 있었다고 진단했다.

공자는 그 대안으로 神을 공경하되 民을 우선하며, 神과 禮와 文을 조화롭게 창달해야 한다고 주장한 것이다.

‘논어’와 ‘예기’는 그것을 한마디로 요약해 “敬神而遠之(경신이원지)”라고 말한다.

공자에게 天은 천자에게 天命을 내려주는 최고의 신이었다. 天은 民의 신이 아니라 天子의 수호신이었던 것이다. 그러므로 敬神은 천자주권(天子主權)인 天命에 순종할 뿐 반론을 말해서는 안 된다는 경고의 뜻을 포함한다. 공자는 “군자에게 3가지 두려운 것이 있으니 그것은 天命과 大人과 聖人의 말씀”이라 했다.

한편으로 敬神은 천자가 아닌 제후와 사대부는 물론, 민중이 함부로 가까이해서는 안 되는 존재다. 그것을 ‘遠之’라고 말한 것이다. 따라서 원신(遠神)은 제정(祭政)을 함부로 논하지 말라는 뜻을 내포하고 있다.

공자는 왜 天祭 참관 중 퇴장했나

아래 글은 “敬神而遠之”를 위반한 사례를 말한 것이다.

子曰 ?自旣灌 而往者 吾不欲觀之矣(논어/팔일)

필자: 공자는 (노나라의) 天祭(?)를 참관했는데 이미 강신의 예가 끝나자 퇴장하면서 “나는 그 이상 보고 싶지 않다”고 말했다.

도올: 공자는 체(?)제사에서 이미 강신주를 따른 뒤로부터는 나는 그것을 보고 싶지 않다고 말했다.

도올은 이 글에 대해 구체적인 내용을 알 길이 없다고 말한다. 다만 옛 禮의 본래 의미가 상실되고 제사의 격식이 본래 모습에서 변질되었기 때문에 노한 것이라고 추측할 뿐이다. 도올은 천제(天祭)가 얼마나 중요하고 예민한 통치행위임을 몰랐던 것이다. 또한 이 글의 내용을 모른다는 것은 공자의 진면목과 그의 사상적 핵심을 모른다는 것을 의미한다.

위 글에서 말한 ‘?’는 도대체 무엇인가? 앞에서 언급한 대로 거듭거듭 공자가 “?를 안다면 天下는 손바닥 안에 있다”고 말한 것을 보면 ?가 얼마나 중요한가를 짐작할 수 있다. ‘예기’ 대전(大傳) 편에서는 “天子가 아니면 天祭에 조상신을 배제(配祭)하는 ?를 할 수 없는 것이 禮의 법도다. 천자가 天祭에 조상신을 配祭하여 合祭(?)를 올리는 것은 자기 조상이 나온 곳이기 때문이다”라고 설명했다.

여기서 길게 설명할 수 없으나 은나라가 망하게 된 것도 은나라의 天帝 독점, 즉 ‘?’에 대한 제후들의 불만이 단초가 되었던 것이다.

이처럼 중요한 ‘?’를 거행하는데 공자는 왜 도중에 퇴장했을까?

원래 ‘?’란 천자만 거행할 수 있는 것인데, 제후국인 노나라가 그것을 거행한 것은 주나라 성왕(成王)이 숙부인 주공(周公)을 노나라에 봉하면서 天子의 예를 써도 좋다는 특별한 허락을 했기 때문이다. 그러나 이는 주례를 범하는 특혜이며 공자 자신의 소신인 “敬神而遠之”에 배반되는 일이기에 못마땅하게 생각한 것이다. 하대부(下大夫)의 신분인 자기가 따지는 것도 지나친 것이라 생각해 참고는 있었으나 끝까지 제사를 참관하기에는 마음이 편치 않았던 것이다.

공자는 춘추시대의 사상적 혼돈 속에서 선왕(先王)들의 천인감응설(天人感應說)과 당시에 새로 일어나는 유물론적 경향과 인본주의적 주장들을 종합하여 “敬神而遠之” “神不可知論(신불가지론)” 등으로 표현되는 인본주의적 제정론(祭政論)을 사서(史書)로 산정(刪定)하여 드러내고 禮學으로 정립한 것이다.

그러므로 공자가 天祭를 지내는 도중에 퇴장한 사건은 제정론에 대한 그의 고심을 모르면 이해할 수 없는 것이다.

◇ 君子와 小人의 참뜻을 모른다

‘논어’는 소인을 배척하고 군자가 되기 위한 교과서라 할 수 있다. 논어는 맨 앞의 학이 편 첫머리를 군자로 시작하여 맨 뒤의 요왈 편 끝머리를 군자로 끝낸다. 그런데 도올은 君子와 小人의 구분을 모른다. 그러므로 도올은 논어를 모르는 것이다. 그래서 그는 논어를 ‘君子學’이 아니라 마음공부를 하는 “禪문서”라고 단언한다.

군자의 뜻은 무엇인가? ‘天子’는 하늘의 명을 받은 자이며, ‘君子’는 군주의 임명을 받은 자라는 뜻이다. ‘논어’ 요왈 편에서 “天命을 모르면 군자가 될 수 없다”고 말한 것은 이 때문이다. 여기서 천명은 왕권신수설을 말한 것이다. 따라서 군자는 당연히 높은 벼슬아치를 말하는 것이다.

군자는 주례를 힘쓰는 자이며(君子勤禮), 군자는 마음으로 노력하는 자이고(君子勞心), 군자는 정치에 힘쓰는 자이다(君子務治).

또한 ‘묵자’ 비락편에서는 “군자가 힘써 다스리지 않으면 정치가 어지럽다(君子不强聽治 卽刑政亂)”고 말했고, ‘맹자’ 등문공 상편에서는 “군자가 없으면 농민을 다스릴 수 없다(無君子莫治野人)”고 했다. 그러므로 군자는 民이 아니라 관료를 말하는 것이 분명하다. 맹자도 옛 군자는 벼슬살이를 했다고 말했다. 그러므로 분명히 군자는 고관이거나 또는 고관다운 人을 말하는 것이며 도올이 말한 것처럼 결코 교양인이거나 ‘멋진 사내’가 아니다.

‘서경/주서(書經/周書)’ 무일편에서 “군자여! 그 자리에 있으면서 안일함이 없도록 하라”는 주공의 당부말씀을 한나라의 정현(鄭玄)이 주석하기를 “군자란 오직 官長의 지위에 있는 자를 말한다”고 했다. 주공은 천자를 대행했던 공경이므로 그가 말한 관장이라면 천자가 임명한 공경대부를 지칭했을 것이다.

그러므로 ‘논어’ 술이 편에서 공자가 “성인을 만나볼 수 없으니 군자라도 만나보면 좋겠다”고 했을 때의 성인은 先王을 말하는 것이고 군자는 선왕을 보좌하는 향대부(鄕大夫)를 지칭한다고 읽어야 한다. 그러나 전국시대에 공자를 유가들이 군자라 호칭한 것을 보면, 후대로 갈수록 칭호는 하방 되는 것이 상례라는 점을 감안할 때, 최소한 下大夫까지도 군자라고 부른 것 같다.

그렇다면 군자의 조건은 정현의 말대로 귀족 신분, 즉 人계급이면 그것으로 충분한가? 이에 대해 공자는 도덕성을 새로운 조건으로 추가했다. 군자의 조건으로 신분적 혈통 외에 박문(博文)과 약례(約禮)를 추가한 것이다. 博文이란 先王의 말씀을 널리 익히는 것이며, 約禮란 주례에 자기를 제약하여 순종하는 것을 말한다. 이는 혈통과 신분은 군자의 필요조건일 뿐, 충분조건은 되지 못한다는 것을 의미한다.

‘논어’ 안연 편에 이에 대한 언급이 있다. 위(衛) 대부 극자성이 새로운 조건에 반발하며 “군자는 혈통과 성품이면 그만이지 어찌 선왕의 글로 될 수 있다는 말인가”라고 항변하자, 자공은 “애석하구나! 털을 뽑아버린 가죽은 범가죽이나 표범가죽도 개가죽이나 양가죽과 같을 것이다”라고 멋지게 일축한다.

이처럼 공자가 군자의 새로운 조건을 추가한 것은 지식인 계급인 유사들로 하여금 새로 일어나는 이른바 변법파인 패도주의를 견제하고 왕도주의를 수호하는 선봉이 되도록 하려는 것이었다. 이에 대해 증자는 “어린 임금을 부탁할 만하고, 나라의 운명을 맡길 만하고, 나라의 중대한 사변을 당하여 의리를 빼앗을 수 없어야만 군자다운 人이 될 수 있으며 그렇지 않은 人은 군자라 할 수 없다”고 말한다(논어/태백).

증자가 말하고자 하는 것은 공자가 말한 도덕적 조건인 博文約禮란 막연한 의리가 아니고 “구체제에 의식화됨으로써 존왕(尊王)과 종법(宗法)을 배반하지 않는 의리”, 즉 왕도주의적 의리임을 강조한 것이다. 다시 말하면 왕도주의자만이 군자라는 뜻이다. 이로부터 선왕의 道인 尊王 宗法질서인 주례를 배반한 패도주의자는 군자에서 배척하며 그들을 소인이라 부르게 된 것이다.

공자는 제자들에게 소인의 유사가 되지 말고 군자의 유사가 되라고 가르쳤다. 이것은 무엇을 의미하는가? 혈통과 신분 외에 학문이 군자의 새로운 조건으로 추가되었다는 사실은 지식인들인 유사들도 군자로 승진할 수 있는 조건이 마련된 것을 뜻한 이것이야말로 지식인이 최초로 역사의 전면에 등장하는 획기적인 사건이라고 평가할 수 있을 것이다. 또한 이것은 人계급이 소인파와 군자파로 분열했음을 의미한다.

그러면 小人이란 원래부터 패도주의자를 말했는가? 그렇지 않다. 원래 小人은 民을 지칭하는 말이었다. ‘논어’ 양화 편에서 “소인이 도를 배우면 부리기 쉽다”고 말한 것도 民을 지칭한 것이었다. 그러나 위에서 말한 것처럼 공자가 人계급 중 부국강병을 주장하는 패도주의자들을 王道를 배반한 小人이라고 비난한 뒤로부터 小人과 民이 구별되기 시작했다. 그럼에도 도올을 비롯한 대부분의 학자들은 지금도 군자는 도덕적인 사람이요 小人은 재물을 탐하는 부도덕한 사람이라고 잘못 알고 있는 것이다.

子曰 君子喩於義 小人喩於利(논어/이인)

필자: 군자는 의에 밝고, 소인은 利에 밝다.

도올: 군자는 의에서 깨닫고, 소인은 利에서 깨닫는다.

이 글은 도올이 착각한 것처럼 ‘깨달음’의 글이 아니다. 이 글은 군자는 왕도의 의리를 밝히고, 소인은 자기 나라와 가문의 이익만 밝히는 패도라는 뜻이다. 공자는 이러한 소인에 대한 규정을 ‘대학장구’에서 더욱 명확하게 밝힌다. 자기나라와 가문을 키우려 하고(長國家) 재화의 증식과 민의 이용후생을 힘쓰는 자(務財用者)는 반드시 소인이라는 것이다(必自小人矣).

도올은 다음 글도 잘못 해석하고 있다.

子曰 君子懷德 小人懷土. 君子懷刑 小人懷惠(논어/이인)

필자: 군자는 (왕도의) 덕을(키울 것을) 생각하고 소인은 영지를(키울 것을) 생각한다(長國家).

군자는 법도를 생각하고 소인은 구휼하는 것만 생각한다(務財用).

도올: 군자는 큰 덕을 생각하고 소인은 안온한 삶터를 생각한다. 군자는 보편적 법칙을 생각하고 소인은 작은 혜택을 생각한다.

첫째, 도올은 군자에 대한 이해가 없다. ‘논어’ 학이 편에서 공자와 자공이 문답하면서 시경/위풍/기오(淇奧)라는 시를 인용하는데, 이 시는 군자를 물가 깎아지른 듯 높은 절벽 위에서 아름답고 무성하게 자라는 푸른 대나무에 비유하며 수양이 깊고 신실하고 엄격하고 출중하다고 표현하고 있다. 그런데 놀라운 것은 이 시에서 도올은 “섹시하고 멋진 사내”를 연상한다는 것이다. 그리고 이 시에서 말하는 군자는 “논어의 도덕적 의미의 군자가 아니라, 아름답고 섹시한 사내”의 뜻이라고 누누이 강조한다(도올논어 제1권 291쪽).

그렇다면 2500년 전 뜻 있는 자들은 모두 전란으로 얼어죽고 굶어죽는 난세를 말세라고 한탄하던 시대에 공자가 과연 “멋진 사내”가 되라고 가르쳤단 말인가? 그렇지 않다. 그가 가르친 것은 위풍당당하고 자애로운 관리가 되는 길이었다.

둘째, 도올은 “土”를 “아늑한 삶터”라 풀이했다, 그러나 古文에 그런 용례는 없다. “회토(懷土)”의 바른 뜻은 가문과 제후국들끼리의 “토지겸병쟁탈”을 말한 것이다. ‘대학장구’에서는 이를 ‘長國家(나라와 가문을 키우려 함)’라 표현했다. 후에 맹자는 이 ‘懷土주의’ 즉 부국강병주의를 ‘패도’라 규정했다. 그러므로 이 글은 군자는 왕도주의를 지향하고 소인은 패도주의를 지향한다는 뜻이다.

셋째, 도올은 혜(惠)를 ‘작은 혜택’이라 번역하고 엉뚱하게 ‘법망의 구멍’ 혹은 ‘봐줌’으로 풀이하여 이 글을 마치 오늘날 소시민의 연줄대기로 해석한다. 그러나 惠의 바른 뜻은 ‘굶주리는 백성을 구휼하는 것(恤其不足也)’을 의미한다. 백성구휼은 목민관의 당연한 직분으로 여겨지는데 왜 소인의 일로 비난한 것일까? 공자는 禮를 벗어나면 구휼은 不仁이 된다고 생각했기 때문이다. 군자의 惠는 법도에 맞고 재물을 덜지 않는 은혜로움(惠而不費)이어야 한다는 것이다. 이에 대해서는 ‘한비자’ 외저설우상 편에서 공자의 말로 다음과 같이 설명하고 있다.

‘어느 날 지방의 현령이 된 자로가 몹시 성이 나서 소매를 걷어붙이고 공자를 뵙기를 청하며 소리쳤다.

자로: 선생님은 내가 인의를 행하니까 질투하는 것입니까? 선생에게 배운 것은 인의였고, 인의란 자기가 가진 것을 천하와 더불어 공유함으로써 그 이로움을 함께하는 것이오. 지금 내가 내 봉급을 털어 민을 구휼했거늘 어찌 옳지 않다 하는 것이오?

공자: 무릇 禮란 천자는 천하를 사랑하고, 제후는 자기 영지를 사랑하고, 대부는 자기 관직을 사랑하고, 士는 자기가 섬기는 가문을 사랑하는 것이다. 그 사랑하는 것을 지나치면 침범이라 말한다. 지금 그대는 노나라 군주의 민을 제멋대로 사랑했으니 이것은 그대가 침범한 것이다.’

이상에서 알 수 있듯, 군자와 소인은 도덕적 차이로 구분될 뿐 정치적 이해관계의 대립이 아니라고 말한 도올의 해석은 잘못이다. 그 하나의 잘못은 논어 전체를 잘못 이해하게 만든다. 그것은 人계급이 왕도파인 군자와 패도파인 小人으로 분열하여 피나는 정치투쟁을 한 역사적 사실을 잊은 것이다. 공자가 소정묘를 죽인 것도 이러한 정치투쟁의 산물이었던 것이다.

◇ 禮와 樂의 참뜻을 모른다

공자 당시의 봉건시대에 예와 악은 통치의 두 축이었다. 그러므로 禮樂은 오늘날 우리가 말하는 예절이나 즐기는 것이 아니라 형정(刑政)과 마찬가지로 치도(治道)였던 것이다.

그렇다면 禮란 과연 무엇인가. 좌전 은공11년 조에 의하면 禮는 국가를 경륜하고, 사직을 안정시키고, 民과 人을 차례 지우고(序民人), 후사를 이롭게 하는 것이라 정의되어 있다. ‘예기’ 예운 편에서는 이것을 더욱 분명하게 정리한다. 즉 예는 군주의 큰 권력이며(禮者君之大柄也), 정치를 다스리고 군주를 편안하게 하는 방책(所以治政安君也)이라는 것이다. 그런데 이것을 어찌 도올처럼 에티켓으로 번역할 수 있겠는가?

樂에 대한 도올의 해석도 괴이하다. ‘서경’ 순전 편을 보면 순임금은 음악에 대해 이르기를 “기여! 그대를 음악장관에 임명하노니 태자와 경대부들의 아들들을 가르쳐주오. 詩는 뜻을 말하는 것이고, 歌는 그 말을 읊조리는 것이며, 궁상각치우 등 오성(五聲)은 읊조리는 가락을 따르고, 육률육려(六律六呂)는 오성을 조화롭게 하며, 돌 실 대 박 흙 가죽 나무 등의 8음이 조화하여 서로 질서를 잃지 않으면 神과 人이 화락할 것이오”라고 말한다.

이 글을 읽으며 우리는 기원전 2200년에 음악을 관장하는 장관을 두었다는 사실에 놀라게 된다.

이처럼 공자 당시의 禮와 樂은 통치의 두 축이었다. 이에 대해 공자는 “시로써 仁義의 뜻을 일으키고, 주례로써 행하여 모범을 보이고, 樂으로 民을 편안하게 하는 정치를 편다”고 말했다(논어/태백). 成이란 글자는 ‘안민립정(安民立政)’을 의미한다. 즉 음악으로 民을 편안하게 하는 정치를 편다는 뜻이다. 그러므로 여기서 樂은 시와 노래를 포함한 ‘악’을 말하는 것이지, 좋아한다는 ‘요’나, 즐긴다는 ‘락’이 아니다. 그리고 예는 차별하여 차례 지우는 것이며(禮者天地之序也), 樂은 이를 화합하는 것이므로(樂者天地之和也) 서로를 보완한다(예기/악기). 그러므로 ‘악’은 신과 인간이 화합하도록 하는 역할을 함을 말하는 것이다.

이처럼 樂이란 글자는 수천년 동안 통치수단으로 중대한 의미를 내포하고 있는데 어찌 도올처럼 “즐긴다”는 뜻으로 번역할 수 있단 말인가?

子貢曰 貧而無諂 富而無驕 何如. 子曰 可也. 未若貧而樂 富而好禮者也.(논어/학이)

자공: 가난할 때 아첨하지 않고, 부할 때 교만하지 않으면 어떻습니까?

공자: 좋지. 그러나 가난할 때 음악을 하고, 부할 때 예를 즐겨 행하는 것에는 턱도 없지.

자공: 가난하면서도 아첨하지 아니하고, 부하면서도 교만치 않으면 어떻겠습니까?

공자: 괜찮지. 그러나 가난하면서도 즐길 줄 알고, 부하면서도 예를 좋아하는 것만 같지는 못해.

첫째, “貧而樂(빈이악)”은 무슨 뜻인가? 도올처럼 가난해도 즐거워하라는 뜻이 아니라 군자는 가난해도 음악을 한다는 뜻이다. 오늘날에서 보면 음악은 부유한 사람이 즐기는 것인데 모순이 아닌가? 그러나 “貧而樂”은 군자는 한때 벼슬을 잃어 가난할 경우에도 安民의 소명을 버리지 않고 음악으로 民을 교화한다는 말이다.

“貧而樂”을 알려면 묵자의 비악론(非樂論)을 상기해야 한다. 묵자는 본래 安民의 방법이었던 악(樂)이 民을 돌보지 않고 폭군들의 질탕한 놀이인 락(樂)으로 타락하자(古者三代暴君桀紂幽? 햬爲聲樂 不顧其民) ‘음악반대운동’을 펼쳤던 것이다(然則 樂器反中民之利亦若此 卽我不敢非也). 그러므로 여기서 樂은 오늘날의 즐기는 음악이 아니라 安民의 가난한 음악인 것이다.

둘째, “富而好禮(부이호례)”는 무슨 뜻인가? 도올처럼 “富하면 예의범절을 좋아한다”는 뜻이 아니라 만물을 기르는(養) 禮인 주례를 즐겨 행하라는 뜻이다. 여기서, 공자는 왜 富와 禮를 연결지었는가에 주목해야 한다. 이것은 제수가 필요한 祭禮를 말한 것이다. ‘예기’ 제통 편에서는 제례에 대해 “제사는 갖바치 백정 무당 문지기 등에게 제수를 주어 은혜를 내리는 도리이다(夫祭有?煇胞튦?者 惠下之道也). 신주가 지존이라면 지존을 이미 제사했으므로 그 끝인 천민을 잊지 않고 그 나머지를 그들에게 내리는 것이다. 그러므로 禮에 밝은 군주가 있는 나라의 백성들은 헐벗고 굶주리는 일이 없는 것이다(是故明君在上則 竟內之民無凍횩者矣)”라고 설명한다.

그러므로 “富而好禮”는, 군자가 벼슬자리에 나가 부하면 천한 民을 구휼하는 “惠下之道(혜하지도)”인 제례를 자주 함으로써 헐벗고 굶주리는 民이 없게 하라는 뜻이 담겨 있는 것이다.

‘좌전’ 희공5년 편을 보면 “주서(周書)에 이르기를 하늘은 사사로움이 없고 오직 사람의 덕을 보우하나니 잿밥을 흠향하는 것이 아니고 밝은 덕을 흠향한다”고 말하고 있다. 또한 묵자는 제사에 대해 말하기를 “지금 우리가 제사를 지내는 것은 음식을 그냥 구덩이에 버리는 것이 아니라, 위로는 귀신과 사귀는 복을 얻고, 아래로는 마을 사람에게 먹고 마시게 함으로써 친해지는 것”이라고 말한다(묵자/명귀).

고려와 조선에서는 동대문 밖 보제원(普濟院)의 전농단(典農壇)에서 농사를 처음 가르쳤다는 신농씨를 모시는 제사를 올렸는데 이때 희생으로 쓴 소를 삶아 회중이 나누어 먹은 것이 선농탕(先農湯) 즉 오늘날 ‘설렁탕’이다. 그리고 제사 때 쓴 고기나 기타 제수(祭需)를 친척들과 이웃에 고루 나누어주었는데 이것을 선물(膳物)이라 했다. ‘선(膳)’이란 글자는 ‘제사지낸 음식’이란 뜻으로 희생으로 바친 고기를 말한다. 지금도 ‘선물’이라는 말은 남아 있지만 그 어원의 본 뜻은 잊혀지고 없다.

또한 신농씨에 대한 제사 이외에 ‘고시례’라는 제사가 있다. 공자도 밥을 먹을 때는 아무리 간소한 식사라 해도 반드시 고시례를 했다고 한다(논어/향당). 지금도 우리나라 시골에서는 행해지고 있다. 이는 곡식 담당관 출신인 “고시” 단군을 기리는 제사라고 하지만 실은 거지와 날짐승 들짐승에게 음식을 제공하는 의식인 것이다.

◇ 德治와 法治의 본 뜻을 모른다

이처럼 엄중한 뜻을 가진 예와 악을 ‘에티켓’이나 ‘즐긴다’는 뜻으로 번역하는 것은 공자와 논어를 모독하는 것은 물론이거니와 인기를 위해 곡학아세하는 것이라고 비판받아 마땅할 것이다.

이른바 “德法논쟁”이라고 일컬어지는 덕치와 법치의 논쟁은 무엇인가? 그것을 알려면 당시의 헌법인 주례를 알아야 한다.

당시 사회는 주례에 의해 공작 후작 백작 자작 남작 귀족과 대부 등 지배계급에는 法이 적용되지 않고 禮만 적용되었으며, 大夫 이하 四民과 천민에게는 禮가 적용되지 않고 형벌만 적용되는 신분차별사회였다(예기/곡례상).

다만 ‘순자’에 의하면 전국시대에는 치외법권이 더욱 확대된 듯하다. 즉 전국시대에는 “司 이상은 반드시 禮와 樂으로 교화하고(禮敎주의), 일반백성은 반드시 법과 형벌로 제재하는 것(법치주의)”으로 변화된 것 같다. 그러나 일반적으로 덕치는 法을 부인하고, 법치는 禮를 부인하는 것으로 착각한다. 그러나 이러한 착각은 학자로서는 치명적인 오류를 범하는 단초가 된다.

덕치주의는 법치를 부인한 것이 아니다. 다만 법치보다 예치(禮治)를 중시한 것뿐이다. 공자는 “예와 악이 진흥되지 않으면 법과 벌이 맞지 않고, 형벌이 맞지 않으면 四民은 어찌 할 바를 모른다”고 말했다.

법치주의도 예치를 부인한 것이 아니다. 다만 법의 평등한 적용을 주장한 것뿐이다. 관자는 “사람은 德으로 부리고 금수는 힘으로 부린다”고 말했으며, 순자는 “禮는 法의 큰 分界”라고 말했다.

문제는 당시 형벌이 너무 가혹하다는 것이었다. 당시의 형벌은 얼굴에 먹물을 뜨는 묵형(墨刑), 코를 베는 의형(픪 刑), 불알을 거세하는 궁형(宮刑). 발꿈치를 자르는 월형(폩刑), 목숨을 끊는 사형(殺刑) 등 오형이 있고, 五刑의 죄목은 각각 500가지로 도합 2500가지 죄목이 있었다고 한다.

공자 당시 제나라 안자(晏子)는 엄형(嚴刑)주의 실정을 “구천용귀(펰賤踊貴)”라는 말로 표현했다. ‘온 나라의 시장에서는 정상인의 온전한 신발은 값이 싸고, 죄를 지어 발꿈치를 잘린 병신들이 신는 뒤축 없는 신발이 비싸다’는 뜻이다. 즉 형벌이 가혹하여 형벌을 받은 병신이 성한 사람보다 더 많다는 식의 풍자를 한 것이다.

이처럼 형벌이 가혹한 상황에 법가들은 법 앞에 평등을 주장하며 법을 대부 이상의 귀족에게도 평등하게 적용하려 했다. 주례의 “형불상대부(刑不上大夫)”의 원칙을 파기해야 한다는 것이다.

반면 공자의 무리는 이를 반대했다. 즉 법과 형벌만으로는 한계가 있으므로 德과 禮로 다스려 염치를 알게 하고, 神을 통창하여 경계해야 한다는 것이다. 요컨대 공자의 덕치는 신분제를 폐지하거나 형벌제도를 개혁하라는 것은 아니지만, 형벌을 강조하기보다는 民계급에게도 禮를 적용하여 덕치를 강화하고 형벌을 관대하게 할 것을 주장한 것이다. 주례의 “예불하서인(禮不下庶人)”의 원칙을 완화하자는 것이다.

결국 덕치-법치 논쟁은 왕도주의자와 패도주의자의 대결이 되었다. 즉 왕도주의자들은 禮를 서민에게까지 적용하려 했고, 패도주의는 法을 귀족들에게도 적용하려 했기 때문이다. 그러나 대체로 형벌의 적용대상이었던 신흥관료지주 등 이른바 小人들은 법가를 선호하였고, 치외법권을 누리던 귀족들인 大人과 군자들은 덕치주의를 지지했다. 그러므로 禮法논쟁은 기득권을 지키려는 왕도파와 특권을 없애려는 패도파의 정치투쟁이었으며, 나아가 人과 民의 계급대결이었던 것이다.

공자가 소정묘를 죽인 이유

이러한 덕치 법치논쟁을 잘 이해하지 못하면 경전을 번역함에 있어 잘못을 범하기 마련이다. 도올의 경우도 마찬가지다. 아래 글은 “禮不下庶人”의 원칙을 완화하여 民에게도 禮를 적용하자는 공자의 주장이다.

子曰 道之以政 齊之以刑 民免而無恥. 道之以德 齊之以禮 有恥且格(논어/위정)

필자: 법으로 인도하고 형벌로 다스리면 民들은 법망을 벗어나려고 염치가 없어진다. 民들에게도 덕으로 인도하고 예로써 다스린다면 염치가 있어 바르게 될 것이다.

도올: 정령으로 이끌고 형벌로 가지런히 하면 백성들이 면하기만 할 뿐이요 부끄러움이 없다. 덕으로 이끌고 예로써 가지런히 한다면 사람들이 부끄러움이 있고 떳떳해진다.

위 글을 번역함에 있어 도올은 民을 두루뭉실하게 ‘백성들’이라고 번역했다. 이는 대부 이상에게는 법이 적용되지 않고, 서인에게는 예가 적용되지 않았던 당시 주례 체계를 몰랐기 때문이다. 법을 말하는 전반부는 군자나 大人에게는 형법이 적용되지 않기 때문에 民에게만 해당되는 사항이므로 ‘백성들’이라 번역하면 본뜻을 잃게 된다.

禮를 말하는 후반부는, 원래 民에게는 禮가 적용되지 않기 때문에 禮만 적용되는 大夫 이상에게만 해당되는 글이다. 그러나 명확지는 않지만 서민에게도 예를 확대 적용하자는 내용으로 읽는 것이 타당하다고 생각된다.

덕치와 법치의 참뜻을 모르기 때문에 잘못 번역한 곳이 또 있다. 도올은 소정묘 주살을 공자의 법가적 엄형주의를 보여준 사건으로 보았고 그 전형을 ‘순자’ 왕제 편의 글에서 찾는다. 그리고 공자의 징표인 덕치주의와 모순되는 사건이라고 덧붙인다. 그러나 소정묘 주살사건은 법가적인 것도 아니고 덕치주의와 모순되는 것도 아니다.

도올은 이러한 착각의 근거로 순자의 글을 인용하면서 완전히 거꾸로 번역했다(도올논어 2권 56쪽).

元惡不待敎而誅 中庸不待政而化 …是王者之政也.(순자/왕제)

필자: 큰 죄는 교화를 기다리지 않고 죽이며, 평범한 잘못은 형벌을 기다리지 않고 교화한다. 이것이 왕도정치다.

도올: 극악한 원흉(부패한 고급관리)은 가르치려 하지 말고 즉시 죽여버리며(엄형주의), 평범한 일반민중은 정령이나 형벌로 다스리지 말고 감화가 되도록 이끌어 나간다(예교주의). … 이것이 곧 왕자의 정치다.

도올은 2500년 전에는 부패한 고위관료는 극형에 처하되 민중은 형벌로 다스리지 않고 교화했다고 열변을 토함으로써 오늘날 부패에 진절머리가 난 민중들로부터 박수를 받았다. 그러나 이는 새빨간 거짓말이다. 왜냐하면 당시 왕도주의 헌법인 주례에 의하면 도올의 말과는 반대로 고급관리에게는 법을 적용하지 않았으며, 일반민중은 농노에 불과한 존재이므로 예로 교화하지 않고 엄형주의를 적용했기 때문이다.

◇ 공자는 정말 ‘진보적 도둑’ 이었나?

공의 표상은 주공이었다. 늙어서 꿈에서나마 주공(周公)을 보지 못하는 것을 슬퍼할 정도였다. 그러므로 그의 난세 종식 방안의 골자는 주공이 정립한 주례로 돌아가자는 이른바 “복례(復禮)”였다. “극기복례(克己復禮)”가 곧 仁이다.

이처럼 그는 난세의 원인을 구체제의 낡음에서 찾지 않고 구체제의 문란에서 찾은 보수주의자였다.

공자는 ‘논어’ 계씨 편에서 “군자에게 두려운 것이 3가지가 있으니 天子에게 왕권을 내린 天命을 두려워하며, 귀족신분인 大人을 두려워하며, 聖人이신 옛 君王들의 말씀을 두려워한다”고 말했다. 이처럼 공자는 노예제적 봉건군주의의 수호천사인 군자가 되기를 소망한 보수주의자였다.

한비자는 나라를 망치는 다섯 가지 좀 중 가장 나쁜 좀은 유가들이라고 비난했다. 이는 바로 공자의 보수주의를 비판한 것이다. 그는 만약 요 순 우 탕 문무의 치도가 지금 같은 세상에도 유효한 것이라고 찬미한다면 반드시 새로운 성인의 웃음거리가 될 것이라고 말하고, 이는 마치 나무 등걸에 걸려 목이 부러져 죽은 토끼를 보고 쟁기를 버리고 나무등걸을 지키며 다시 토끼가 걸려들기를 기다리는(守株待兎 : 수주대토) 어리석은 농부 같다고 비웃었다(한비자/오두).

‘여씨춘추’도 공자의 보수주의를 비판한다. 그것은 마치 흘러가는 뱃전에 금을 그어놓고 물에 떨어뜨린 칼을 찾는 것(刻舟求劒 : 각주구검)처럼 어리석은 일이라는 것이다.

이처럼 수 천년 동안 공자의 보수주의를 비판한 사람은 있었지만, 그 누구도 공자를 보수주의가 아니라고 말한 사람은 없었다.

그런데 최근 도올은 공자의 무리는 기존 가치체계와 타협하지 않은 진보적 사상의 소유자들일 수 있다고 주장했다(도올논어 1권 106, 122쪽).

이것은 천하가 놀랄 일이다. 그러나 아무리 목을 빼고 눈을 부릅뜨고 훑어보아도 우리가 기대하는 바대로 공자가 진보적이라는 근거는 어디에도 제시되어 있지 않다. 진보적이기는 고사하고 공자가 무엇을 개혁하자고 했는지 단 하나도 제시하지 못한다. 오히려 ‘논어’의 개혁적 글조차 구체제에 아부하는 내용으로 왜곡 해석한다. 그의 말은 황당하고 앞뒤가 맞지 않는다. 오직 자기의 망상을 늘어놓았을 뿐이다.

도올의 망상은 어디서 시작되었을까? 짐작건대, 공자의 무리는 도둑의 무리일 것이라는 공상에서부터 온 듯하다(도올논어 1권 105쪽). 과연 공자의 무리는 도둑의 무리였는가? 도둑의 무리가 어떻게 士의 집단으로 발전 형성되었나? 그는 그에 대한 논거도 전혀 제시하지 않는다.

다만 ‘논어’ 안연 편에 계강자가 공자에게 盜에 대한 대책을 묻는 장면이 나오는데, 공자는 도둑들을 꾸짖기보다는 “그대가 사심이 없으면 도둑을 하라고 해도 하지 않을 것이다”라고 답변한 것에 주목하고, 이런 답변의 배경에는 盜로 규정되는 사람들에 대한 공자의 깊은 체험과 동정이 서려 있음으로 보아야 한다는 것 정도다. 그러나 이는 논거가 되지 못한다.

그렇다면 논거는 고사하고 그런 상상의 단서는 무엇이었을까?

도척이 공자를 盜丘라 한 까닭

첫째, 수천년 동안 공자를 도둑이라 힐난한 것은 ‘장자’에 나오는 도둑의 원조인 도척 한 사람이다. 사기에 의하면 춘추전국시대는 수많은 협객과 수천의 무리를 이끈 도둑떼거리가 횡행했다고 한다. 그 대표적인 예가 9000의 도둑무리를 이끈 도척이다. 그런데 ‘장자’ 도척 편에 의하면, 초청도 하지 않았는데 공자가 자청하여 도척을 찾아간다. 도척이 자기를 찾아온 공자를 꾸짖으며 말하기를 “명예와 관직을 도둑질하는 너 같은 자들이 盜일 것이니 나를 ‘도척’이라 부를 것이 아니라 너를 ‘도구(盜丘)’라 불러야 한다”고 질책하는 대목이 나오고, 그때 부하들이 공자 같은 자도 道가 있다는데 우리에게는 道가 없느냐고 묻자 도척은 도둑의 5가지 도를 설명하면서 균분(均分)을 “도둑의 仁”이라고 말한 바 있다.

도올은 이 글에서 도둑의 도가 仁이고 도척이 공자를 ‘盜丘’라 불러야 한다는 대목에 주목하여, 장자가 공자집단을 ‘도적의 무리’로 규정한 것으로 착각한 것 같다.

그러나 ‘장자’는 우화이며 등장하는 인물도 실명이 아니라 상징적 가명이 대부분이어서 믿을 수 없다.

설사 이것이 사실일지라도 이때 도척이 공자를 盜라 한 것은 도올이 말한 것처럼 공자의 신분이 盜라거나 행실이 유협(遊俠)적인 盜라는 것이 아니고 다만 벼슬을 탐내는 자여서 盜라 비난한 것뿐이다.

진짜 반체제적인 도둑의 상징인 도척은 “성인이란 큰 도둑을 위한 문지기일 뿐”이라 비난한다(장자/거협). 그런데 옛 성인의 말씀을 하늘처럼 섬기는 공자를 盜 출신의 체제를 초월한 사상가라 한다면 소도 웃을 일이다.

둘째, ‘공자는 盜’라고 하는 자기 말에 최면이 걸린 도올은 공자가 소정묘를 법살(法殺)한 기사(記事)에서 ‘盜’란 글자를 발견하고 이것을 거기에 갖다 붙인다. 그리고 엉뚱하게 해석하여 공자가 도둑을 온정적으로 보았다고 억지를 부린다. 나아가 공자가 소정묘를 죽인 사건도 공자가 盜의 기질을 발휘한 것이라고 엉뚱한 상상을 한다.

子曰 人有惡者五 而盜竊不與焉.(순자/유좌)

필자 : 사람에게 다음과 같은 다섯 가지 악행이 있으면 도적들도 이들과 같이하지 않는다.

도올: 사람에게 증오스러운 것이 다섯 가지가 있는데, 우선 도둑질은 그 속에 들지를 않는다.

‘논어’는 小人이 되지 말고 군자가 되라는 가르침이 전부라 해도 과언이 아니다. 즉 관리로 채용되고 군자로 승진하기 위한 교양서인 것이다. 그래서 논어는 지배자들이나 출세를 꿈꾸는 지식인들로부터 수 천년 동안 아낌을 받았다. 만약 공자가 盜의 무리였다면 ‘논어’는 폐기되었어야 마땅하다.

도올의 말대로 군자를 ‘멋진 사내’라 쳐도, ‘멋진 사내’에서 어떻게 도둑을 연상한단 말인가? 공자는 자기가 예를 다하여 제후를 섬겼더니 귀족들이 내가 아첨을 떤다고 비난한다며 불평했다(논어/팔일). 도올도 이 글의 주인공이 공자임을 인정한다. 그렇다면 도올이 말하는 盜의 진보주의는 ‘禮를 다하여 제후를 섬기는 것’이란 말인가?

이로 볼 때 도올은 보수가 무엇이고 진보가 무엇인지조차 모르는 것이 분명하다. 공자를 盜라거나 진보적이라는 도올의 말은 망상가의 잠꼬대에 불과할 뿐이다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)