- 사회가 혼란스러우면 도박이 극성을 부린다.

- 조선사회에도 도박은 있었다. 도박이 횡행할 때 미래는 암담했고 백성들은 고달팠다.‘쪼기’ ‘도리짓고땡’이 그 모습을 드러낸 조선시대 도박의 세계로 떠나본다.

도박은 게임과 인간의 욕망을 채워줄 어떤 것(대부분 화폐로 환원된다)이란 두 가지 요소로 구성된다. 이 두 가지 가 결합했을 때만 도박이 된다. 아무것도 걸지 않은 고스톱은 도박이 아니다. 게임 없이 재물을 주고받는 것은 자선사업일 뿐이다. 게임의 종류는 한정이 없다. 위에 든 것 외에 동전의 홀수·짝수 맞히기도, 가위바위보도 도박이 된다.

최소의 투자로 최대의 이익 올리기

내 생각에 도박은 두 가지 원리에 기초하고 있는 듯하다. 첫째 최적의 먹이획득이론. 생명체는 최소한의 노력으로 최대한의 먹이를 획득하려 한다. 최소한의 비용으로 최대한의 이익을 추구한다는 점에서 자본주의는 이 원리의 제도화다.

도박과 자본주의의 차이는 무엇인가? 자본주의는 노동과 합리적 경영을 필수적인 매개물로 표방하지만(표방만 한다. 실제가 그렇다는 것은 아니다), 도박은 그것을 노골적으로 생략한다. 즉 도박은 노동과 합리적 경영을 생략한 채 최소한의 투자로 최대한의 이익을 획득하려 한다. 도박이 사회적 비난의 대상이 되는 것은 이 때문이다. 둘째 불확실성. 도박은 불확실한 미래에 운명을 맡긴다. 도박은 모든 것이 불확실하다는 전제에서 출발한다. 인간은 필연과 확실성을 추구하지만, 인간을 결정하는 것은 우연과 불확실성일 뿐이다. 이것이 도박의 세계관이다.

도박의 역사는 아마도 인류의 역사와 일치할 것이다. 그러나 도박의 유행 정도는 사회적 조건에 따라 달라진다. 예컨대 손에서 바로 입으로 가져가는, 낮은 생산력의 사회에서 도박이 성행할 확률은 높지 않다. 높은 생산력은 도박을 성행케 한다.

그러나 이것만으로는 도박이 성행하는 이유를 설명할 수 없다. 경제적 후진사회에서도 도박은 성행할 수 있다. 이래서 둘째 조건이 필요하다. 모든 것이 확실하게 결정되는 사회에서는 도박이 성행할 수 없다. 도박은 불확실성의 증가에 따라 성행한다.

이 글에서 나는 조선후기 사회와 도박의 관계를 검토한다. 경제적 변화가 역사학의 관심사라면, 그것이 인간의 구체적 일상적 삶과 의식에 어떤 변화를 가져왔는가 하는 것이 내 관심사다.

정약용은 ‘목민심서’에서 지방관들이 도박에 탐닉하는 것을 경계하며 다음과 같이 말했다.

“요즈음 유행하고 있는 것은 ①바둑 ②장기 ③쌍륙 ④투패(鬪牌 즉 마조馬弔인데, 보통 말로 투전鬪?이라 한다·원주) ⑤강패(江牌 즉 골패骨牌 원주) ⑥척사(擲柶 우리나라 풍속의 윷놀이·원주)이다. ‘대명률’에 ‘모두 장(杖) 80에 처한다’고 한 것은 어떤 놀이를 막론하고 재물을 걸고 도박한 자는 장 80에 처한다는 것이다. 무릇 놀이로써 재물을 취하는 자는 그 형률이 모두 같은데 오직 바둑은 천한 자들이 하는 일이 아니니 구분이 있어야 할 것 같다.”

다산은 여섯 가지 도박을 들고 있는데, 여섯 가지 모두가 균등하게 유행한 것은 아니었다. 미리 말하자면 다산이 같은 글에서 지적했듯, 가장 인기가 있었던 것은 투전·골패·쌍륙이었고, 그 중에서 투전이 조선후기 도박계 제왕의 지위를 점하였다. 바둑·장기·윷놀이는 조선후기에 생겨난 종목이 아니라, 고래로 있었던 것이고 도박으로 특별히 유행한 것도 아니니 더 언급할 필요가 없겠다.

투전은 뒤에 본격적으로 살필 것이므로 우선 쌍륙과 골패에 대해 간단히 언급한다. 쌍륙은 체스판과 같은 장기판에 쌍방 16개의 말을 일렬로 배열하고 두 개의 주사위를 굴려 그 숫자에 따라 말을 전진시켜, 원래 자기 말이 있던 라인에서 모든 말이 먼저 다 벗어나는 쪽이 이긴다. 쌍륙은 이규보(李奎報)의 시에 보이니 고려 때 이미 존재하였던 것이다. 쌍륙은 남성들보다는 여성들 사이에 성행하였다. 지금도 안동지방 고가(古家)의 여인들 사이에 간간이 행해진다.

골패는 가로 1.2㎝∼1.5㎝, 세로 1.8㎝∼2.1㎝의 납작하고 네모진 검은 나무 바탕에 상아나 짐승뼈를 붙이고 여러 가지 수를 나타내는 크고 작은 구멍을 새긴 것으로 모두 32쪽이다(요즘의 마작과 비슷하다). 노는 방법에는 꼬리붙이기·포(飽)·여시·골여시·쩍쩍이 등이 있다.

노는 방법은 매우 복잡해 여기서 다 설명하기 어렵다. ‘꼬리붙이기’를 예로 들면, 12짝을 갈라 한 사람이 패를 내면 상대방이 낮은 패를 계속 내 더 이상 낮은 숫자를 낼 수 없으면 진다(여기에도 더 복잡한 룰이 있으나, 이해가 가지 않는 부분이 많아 생략한다). 골패는 쌍륙보다 더 유행한 종목이었다. 민요까지 나왔을 정도다.

“얼싸 오날 하 심심하니/훗패 작패 하여 보자/쌍준륙에 삼륙을 지르고/쌍준오에 삼오를 지르니/삼십삼천이십팔수/북두칠성이 앵돌아졌구나”(경상도 민요 ‘골패타령’)

조선후기 도박계의 패권을 차지한 것은 투전(鬪? 또는 投?이라고도 쓴다). 조선후기는 물론 19세기 말 화투가 수입되기 전까지 도박계를 완전히 석권했고, 화투가 수입되자 그 놀음 방식에 지대한 영향력을 행사했다. 지금 40대 이상이면 아마도 화투 2장을 쥐고 하는 이른바 ‘쪼기’를 해 본 경험이 있을 것이다. 쪼기는 고스톱이 화투판을 석권하기 전 오랫동안 유행하던 종목이다. 쪼기의 ‘땡’과 ‘족보’, 그리고 ‘짓고땡’ 종목은 모두 투전에서 유래한 것이다(유구히 이어진 민족의 전통! 거룩하다). 이국(異國)에서 수입해온 ‘화투’에 민족적인 정조를 불어넣는 데 혁혁한 공헌을 한 투전은 도대체 언제부터 시작되었는가? 정조(正祖) 때의 학자 성대중(成大中)의 ‘청성잡기(靑城雜記)’에 의하면, 숭정(崇禎·1628∼44) 말년에 역관(譯官) 장현(張炫)이 북경에서 구입해 온 것이라고 하였다.

투전이 중국에 기원을 둔 것이란 말인데, 도대체 중국의 어떤 도박을 수입했던가? 투전은 원래 중국의 마조(馬弔)에서 유래한 것이라고 하는데, 19세기 인물인 조재삼(趙在三)의 ‘송남잡지(松南雜誌)’에 의하면, 마조는 원대에 시작됐으며 중국 고금의 인물을 품제(등급을 매김)한 120장으로 된 놀음이라고 한다(마조에 대해서는 이상의 설명이 없기 때문에 어떤 룰을 가졌는지 알 수 없다). 120장짜리 마조를 간략화한 것이 투전이다.

투전은 80장(혹 60장짜리도 있다)의 종이 쪽지로 구성되는데, 그 폭은 손가락 굵기만 하고, 길이는 15㎝정도이다. 한 면에 사람·물고기·새·꿩·노루·별·토끼·말 등의 그림이나 글을 흘려 적어 끗수를 표시한다. 같은 글자(그림)가 10씩 모여 80장을 이루는데, 이것을 팔목(八目)이라 한다. 각각의 명칭도 달라 유득공(柳得恭)의 ‘경도잡지(京都雜志)’에 의하면, 인장(人將)을 황(皇), 어장(魚將)을 용(龍), 조장(鳥將)을 봉(鳳), 치장(雉將)을 응(鷹), 성장(星將)을 극(極), 마장(馬將)을 승(乘), 장장(獐將)을 호(虎), 토장(兎將)을 취(鷲)라 한다고 하였으며, 사람·물고기·새·꿩은 노(老)로 사용되고, 별·말·노루·토끼는 소(少)로 사용된다고 하나, 그 구체적인 의미를 알기는 어렵다. 투전목에는 손을 타도 훼손되지 않게 기름을 먹였다.

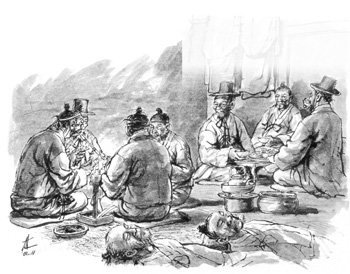

(그림1) 김양기가 그린 ‘투전도’. 투전에 열중한 네 사람과 음식상을 나르는 기생의 모습에서 조선후기 도박이 기방에서 주로 벌어졌음을 알 수 있다.

우리가 이해하기 쉬운 투전방식을 알아보자. 돌려대기(이것은 아마도 ‘짓고땡이 투전’과 같은 것으로 짐작된다)는 가장 널리 놀던 것으로, 40장의 투전목을 쓴다(60장을 쓰기도 한다). 선수가 판꾼 다섯 사람에게 한 장씩 떼어 모두 5장씩 나누어주면 판꾼들은 각기 3장을 모아서 10, 20, 30을 만들어 짓고 나서, 나머지 2장의 숫자에 따라 승부를 결정한다. 만약 3장을 모아도 지을 수 없는 사람은 실격하며, 2장의 숫자가 같으면 ‘땅’(혹은 땡)이라 하는데, 이 중에서 ‘장땅’이 가장 높으며, 9땅, 8땅의 순서로 낮아진다. ‘땅’이 아닌 경우에는 2장을 합한 것의 한자리 수가 9가 되면 갑오라 하여 가장 높고 9, 8, 7, …의 차례로 내려간다. 그리고 갑오가 되는 수 가운데 1과 8은 ‘알팔’, 2와 7은 ‘비칠’이라 하고, 5가 되는 수 중에서 1과 4는 ‘비사’라고 부른다. 2장을 더한 수가 10처럼 한자리수의 끝이 0이 되는 경우에는 ‘무대’라고 하여 가장 낮은 끗수로 친다.

잠시 투전판에서 유행되던 족보의 이칭에 대해 간략히 감상하자. ‘삼팔돛대가보’는 3과 8과 8이 합하여서 가보가 될 때, ‘섰다 벗었다 안경가보’는 1과 8이 합하여서 가보가 될 때, ‘일장통곡하는구나’는 1과 10이 합한 가장 끝수가 낮을 경우, ‘기운센놈’은 10과 4가 합한 끗수일 때에 하는 말인데 흔히 ‘장사’라고도 한다. 재미있지 아니한가?

이 외에 널리 행해졌던 것으로 ‘동당치기’ ‘가보치기’ 등이 있는데, 동당치기는 투전 40장을 여섯 장씩 나눠가지고 같은 자를 두 장 혹은 석 장씩 맞추는 노름이다. 가보치기(갑잡골, 갑자꼬리, 가보잡기)는 40장씩 가지고 두 장씩 혹은 석 장씩 뽑아서 아홉끗을 짓는 노름이다.

이제 도박판의 현장을 볼 차례다. 정조 때 비정통적 산문체(散文體)를 구사하고 이단적 사상(천주교)에 물들었다 하여(사실은 아님), 죽임을 당했던 문인 강이천(姜彛天·표암 강세황의 손자)은 18세기 후반기 서울의 풍속을 상세히 묘사한 106수의 한시 ‘한경사(漢京詞)’를 남겼는데, 여기에 도박하는 장면이 나온다.

길게 자른 종이에 날아갈 듯 꽃모양 그려 / 둘러친 장막 속에 밤도 낮도 모를레라.

판맛을 거듭 보자 어느새 고수 되어 / 한마디 말도 없이 천금을 던지누나.

紙板長裁花樣?, 深圍屛幕沒朝昏.

賭來多局成高手, 擲盡千金無一言.

네 사람 마주앉아 도박판을 열고서 / 골패 여덟 짝 나누어 쥐었네 / 그중 한놈 좌중 향해 제 끗발 자랑하며 / 1전으로 10전을 한꺼번에 따오네.

四人相對戱場開, 牙骨分持共八枚.

獨向坐中誇牌格, 一錢賭取十錢來.

‘하우스’ 개설자는 엄히 처벌해야

앞의 작품은 투전판이고 뒤의 작품은 골패하는 장면이다. 좀더 클로즈업해 보자.

⑴ 천하 잡것 무숙이 아무런 줄 모르고서 이새 돈을 좀 아니쓰니 그날부텀 또 놀아나는데, 신명을 부쩍 내어 골패 놀음을 시작한다. 잡기 일수 오입장이 사오 인을 청좌하여 밤노름을 부쳐 놓고 좌우 쌍촉 돋우어 켜고 중두내기 판을 차려 순끗주기 시작한다. 홰홰 둘러 패를 친즉 무숙이는 관을 잡고 고나치는 제 사면을 둘러보니 삼칠이는 쌍기 잡고 좌우편 대사와 사십 이상 혹겨하니 다만 행전 무숙이라. 사오차 대격 치르니 남은 돈이 얼마러냐, 톡톡 털어보니 두 돈 오 푼 남았구나.

⑵ 한편이서는 네 대갈수야 오구일성(五九一星)이로고다. 어렵다. 조장(鳥將)원 맞추기 반(半)씩 하자. 석류 먹든 씨나 그만 있소. 척척 쳐서 섞어 쥐어라. 셕조(夕鳥)는 하공정(下空庭)이로고나. 바닥 둘째 잎을 내소. 어데 갈까? 이 애 하자던 반이나 하자.

또 한편에서는 삼십삼쳔(三十三天) 바로 쳤다. 민둥이를 들이소. 당당홍의(堂堂紅衣) 증초립에 건양재(建陽峴)를 넘는구나. 벌거하다, 이사칠(二四七) 들이소.

⑴은 판소리 열두마당 중 하나인 ‘게우사’의 일부인데, 골패하는 장면이고, ⑵는 ‘춘향전’의 이본인 ‘남원고사(南原古事)’의 일부로 투전하는 장면이다. 보다시피 알 수 없는 대목이 많다. 나는 이 부분에 각주를 달려고 무진 애를 썼으나 실패하고 말았다. 어쨌건 도박하는 장면을 한번 본 것으로 만족하자.

도박의 성행과 함께 도박장에는 오늘날 우리가 전문도박꾼 내기 도박판에서 볼 수 있는 모든 행태가 벌어졌다. 도박에 미치면, 밤이고 낮이고 ‘본성을 잃어버리고 넋이 나간(失性喪魄)’ 채로 봉두난발에다 눈이 시뻘게져서 귀신 꼴이 되는 것(윤기·尹햍, ‘無名子集’, 성균관대 대동문화연구원, 1977)은 예나 지금이나 매한가지였다. 도박장을 개설해 돈을 뜯고 사는 인간도 물론 있었다.

“집에 투전(投?)꾼을 모으고 돈을 대주며 이자를 거두거나 또는 ‘방값(房價)’ ‘기름값(油價)’ ‘밥값(飮食價)’ 등의 명목을 두어 생리(生理)로 삼는 자가 있으니, 이는 곧 뚜쟁이와 같은 부류라 내가 입에 올리기도 싫다”(윤기의 無名子集 중).

도박장을 개설하고 고리로 이자를 놓거나 자릿세를 뜯는 자들까지 나왔던 것이다. 다산이 “도박장을 설치하고 노름판을 주관한 자는 형률에는 비록 죄가 같을지라도 이는 원흉이니 그 벌이 마땅히 배가 무거워야 한다”며 가혹한 처벌을 요구한 발언으로도 전문적 도박장의 성황을 알 만하다.

김구 탈옥공작 벌인 투전꾼

사기도박도 있었다. 19세기 말의 자료지만, 김구의 ‘백범일지’에는 사기도박의 방식이 상세히 소개되어 있다. 김구는 ‘백범일지’에서 일본인 밀정을 죽이고 투옥된 자신을 빼내기 위해 자기 가산을 쏟아부었던 김주경에 대해 상세히 소개하고 있는데, 바로 이 인물이 사기도박꾼이었다.

간단히 소개하면 다음과 같다. 김주경은 원래 강화의 아전출신으로 어려서부터 도박에 몰두했다. 부모가 그를 징계하려고 곳간에 가두자 투전 한 목을 가지고 들어가 연구(?)에 골몰하여 묘법을 터득해 나왔다. 그 뒤 서울로 올라가 자신만이 알 수 있는 표시를 한 투전을 몇 만 목 만들어서 강화로 돌아왔다. 친구들을 통해 투전을 판 뒤 투전판마다 뛰어들어 수십만 냥의 거금을 땄다. 이 돈으로 관청 하속배들을 매수하여 자신의 영향력을 행사했고, 또 김구의 탈옥공작까지 벌였던 것이다.

자, 전문적인 도박판과 사기도박까지 출현했다면, 도박의 열기와 성황을 짐작할 만하지 않은가? 그러나 도박의 성행에 대한 본격적인 논의는 아직 손도 대지 않았다.

이제부터 도박을 유행시킨 주체와 도박이 사회 전반에 퍼져나갔던 상황에 대해 좀더 자세히 살펴보겠다. 먼저 다음 세 자료를 보자.

(1) 혹은 스스로 왈자(曰字)라 일컬으며, 도박장[博場]과 가방[娼肆]에 종적이 두루 미친다. 쓰는 재물은 죄다 사람을 죽이고 빼앗은 것이다(이규상, ‘張大將傳’ ‘韓山世稿’).

(2) 김양원(金亮元)은 …젊어서 유협(遊俠)이었는데, 계집을 사서 술청에 앉히고 술장수를 하였다. 몸이 살지고 생김이 사나와 기생방과 도박장[賭博]을 돌아다녔지만, 기가 사나와 남들이 업신여기지 못했다(조희룡, ‘金亮元傳’ ‘壺産外記’).

(3) 우리나라는 자고로 협객이 없었다. 왕왕 협객이라 일컫는 사람은 모두 기방에서 떼지어 놀며 칼로 맹세를 하는 옛날의 청릉계(靑陵契·미상)와 같은 부류였다. 혹은 가산을 돌아보지 않고 술이나 마시고 마조(馬弔·투전)를 일삼는 자들이었다(이옥, ‘張福善傳’: 李家源 編, ‘李朝漢文小說選’).

위의 자료에서 박장(博場)이란 도박장이고, 또 이것은 주로 기방이나 술집에 개설되었던 것이다(복잡한 설명은 생략). 김홍도의 아들 김양기가 그린 투전 장면을 보자(그림 1). 여러 사람이 둘러앉아 벌인 투전판이다. 몇 사람은 한창 판을 벌이고, 한 사람은 이불에 기대어 노동(?)에 지친 심신을 가다듬고 있으며, 기생은 술상을 나르고 있다. 이것은 기방에서 벌어진 투전판이다. 현대사회에서도 전문적 도박과 매춘은 불가분의 관계에 있기 때문에 이 장면, 곧 도박장과 기방의 결합을 초시대적인 현상으로 범연하게 볼 수도 있으나 사실은 그렇지 않다.

사치노예로서 기생의 존재, 그리고 그들의 거주지로서 기방의 존재는 조선전기까지 소급할 수도 있다. 그러나 기방이 도시민의 유흥공간으로 본격적으로 활용된 것은 조선후기에 와서인 것으로 추정된다(양반은 기방출입이 금지되어 있었다).

왜 중간계급이 유흥계와 도박판을 장악하게 되었던 것인가? 앞서 투전을 수입했던 인물 장현(張炫)을 예로 들어보자. 장현은 인동장씨(仁同張氏)인데, 인동장씨는 역관가문으로 유명한 집안이다. 장현 역시 역관으로서 대단한 치부를 했던 사람이다(또 장희빈의 당숙인 관계로 한때 상당한 권세를 누렸다).

중인 장현이 투전을 퍼뜨렸다는 사실은 음미할 만한 가치가 있다. 주지하다시피 중인들은 조선시대 최고의 사회적 가치인 고급관료로 진출하는 길이 봉쇄되어 있었다. 물론 이것은 중인들에게만 한정된 것이 아니라 소수의 양반을 제외한 사회구성원 전체에 해당되는 것이지만, 중인들의 경우 양반에 필적하는, 때로는 양반을 능가하는 경제력과 문화적 역량을 소유하고 있기 때문에 사회적 불평등에 대한 불만과 갈등의 강도가 훨씬 강렬했던 것이다. 이들의 경제적(그리고 지적 문화적) 에너지는 정치적 출구를 찾지 못하고, 다분히 소비적인 데로 흐르게 된다. 그것은 한편으로는 문학·예술과 같은 생산적 방면으로 전이되는가 하면 한편으로는 도박처럼 낭비적인 데로 쏠리기도 했던 것이다. 이런 현상을 19세기의 한 자료는 다음과 같이 증언한다.

“이른바 중인의 자제들은 독서를 전폐하고 방탕만을 일삼아 투전을 문장으로 알고 주색(酒色)을 승사(勝事)로 삼아 사람 모양을 갖춘 자가 거의 없다”(‘象院科榜’수록 中人通淸運動 資料, ‘韓國學報’45).

중인에 의해 수입되고 중간계급을 중심으로 성행했던 투전이 시정공간의 오락에 머물렀다면 별 문제가 되지 않았을 것이다. 그러나 투전의 가공할 위력은 수입된 지 100년이 채 못되어 양반층까지 전면적으로 오염시키기 시작했다.

박지원(朴趾源)의 경우를 들어보자. ‘열하일기’에 연암(燕巖)이 밤에 역관(譯官)·비장배(裨將輩)와 투전판을 벌여 돈을 따고 득의연하는 장면이 있다. 양반 명문가의 자손인 연암(반남박씨는 삼한갑족三韓甲族에 든다)이 투전이라니? 이것은 예외적인 사례에 불과한 것인가?

양반사회에서 투전의 유행은 놀라울 정도였다. 다산은 앞서 인용했던 ‘목민심서’에서 “재상·명사들과 승지 및 옥당 관원들도 이것으로 소일하니 다른 사람이야 말해 무엇하겠는가. 소나 돼지 치는 자들의 놀이가 조정에까지 밀려 올라왔으니 역시 한심한 일이다”고 한탄한 바 있다.

시시콜콜 따지는 것이 우스꽝스럽지만 그래도 참고용으로 들어 보자. 재상이란 영의정·좌의정·우의정 등 정승급 최고위 관료를 지칭한다. 승정원(承政院)의 승지(承旨)나, 홍문관(弘文館·玉堂) 관원 등은 조선시대 관직체계에서 가장 명예로운 관직으로 치는 청직 중의 청직이다.

이들이 도박에 골몰했다는 것은, 양반에 대한 우리의 상식적 기대, 즉 양반을 유가(儒家)의 이데올로기에 의식화된, 그리고 금욕적 자기절제가 생활화된 인간이라는 생각에 반한다. 따라서 다산의 말은 사소한 일도 심각하게 생각하는 다산 특유의 버릇 때문이 아닌가 여길 수도 있다. 그러나 전해지는 여러 자료들은 다산의 말이 사실과 정확하게 일치함을 증언한다. 앞서 인용했던 윤기의 말을 조금 더 인용해 보자.

“세속의 이른바 투전(投?)이란 것은 으뜸가는 패가망신(敗家亡身)의 물건이다. 그 해(害)는 주색(酒色)보다 심하므로 내가 이미 누차 언급한 바 있다. 위로는 부귀한 집안에서부터 아래로는 여대하천(輿?下賤)에 이르기까지 탐혹(貪惑)하지 않음이 없고 또 묘당(廟堂)에서 국가의 정책을 결정하는 자와 경악(經幄·경연 經筵)에 출입하는 자들도 모두 풍속을 이루어 심지어 투전을 하지 않으면 행세할 수 없다는 말까지 할 정도이니, 심하도다! 속습(俗習)의 쉽게 물들고 이해하기 어려움이여, 그 폐단은 반드시 도적이 되고난 뒤에야 그칠 것이다.”

묘당에서 국가의 정책을 결정하는 자와 경악에 출입하는 자는 다산이 말한바 재상·명사와 승지·옥당관이다. 이 자료에서 보듯 양반사회의 최상층부까지 투전에 전염되어 있었던 것이다.

이제 그 구체적인 사례를 볼 필요가 있겠다. 원인손의 경우다. 원인손의 아버지는 원경하(元景霞·1698~1761)로 병조판서·이조판서를 지낸 인물이다. 더욱이 원경하는 효종의 딸인 경숙옹주(敬淑瓮主)의 손자다. 원경하의 아들 원인손(1721~1774) 역시 이조판서·우의정에까지 올라 양반으로서 출세할 수 있는 극한에 이르렀으니 원경하 가문은 명문 중의 명문이라 하겠다. 투전의 고수를 ‘타자(打子)’라고 하는데, 바로 이 원인손이란 인물이 18세기 투전계 최고의 타자였다.

원인손의 실력은 어느 정도였는가? 전설에 의하면 그는 투전목 80장을 한번 보면 섞어 뒤집어 놓아도 이면의 그림을 다 알아맞혔다고 한다.

아버지 원경하가 투전을 못하도록 후당에 가두자 원인손은 투전꾼을 불러모아 병풍으로 사면을 가리고 촛불을 켜서 투전에 골몰했는데, 다른 사람이 가진 투전패를 모두 읽어내는 그 탁월한 기량에 숨어서 몰래 지켜보던 원경하가 “이것은 하늘이 낸 재주이며, 귀신의 지혜다.(此乃天生也, 神智也)”라고 탄식하고 다시는 금하지 않았다고 한다.(李遇駿, ‘夢遊野談’ 寶庫社)

투전의 유행은 양반사회가 당면한 심각한 문제였다. 특히 과거준비와 학문에 열중해야 할 양반가의 자제들이 투전에 골몰한다는 것은 예사 문제가 아니었다. 18세기 산문작가이자 관료였던 유한준(兪漢雋·유길준의 5대조)은 자신의 친구(실명은 미상)에게 이런 편지를 보내고 있다.

“있어서는 안되는 것이 잡기”

“잡기(雜技)의 경우 주색(酒色)에 비해 더욱 가까이 할 수 없는 것입니다. 천하(天下)에 없을 수 없는 것이 있으니, 바로 주색입니다. 천하에 끝내 있어서는 안되는 것임에도 불구하고 있어 온갖 해를 만들어 내며, 없어도 하나 손해될 것이 없는 것은 잡기입니다.…그러므로 이것을 하는 자는 모두 여항(閭巷) 시정(市井)의 악소년(惡少年)으로서 난잡하고 부랑한 무뢰배(蕪賴輩)들입니다. 이들은 날마다 무리를 불러 모으고 한데 어울려 도박판을 벌이다가 먼데 귀양을 가기도 하여…크게는 집안을 망치고 작게는 자신을 망칩니다.

비록 그 일은 다르지만 끝내는 주색과 같은 것이 될 것입니다. 이 세 가지는 몸가짐을 단속하는 선비들이 미워하여 피하는 바이며, 스스로를 수양하는 사람들이 피하며 두려워하는 것입니다.

그런데도 족하(足下)는 깨닫지 못하고 용감하게 하여 거두지 아니하며, 즐거워하면서 돌아올 줄 모르니, 이런 까닭으로 친구로 사귀는 자들이 모두 글을 하지도 않고 무예를 닦는 사람도 아니고 농사꾼도 아니고 장사꾼도 아닌 천지간에 이른바 어리석고 도깨비 같은 무리들이며, 함께 어울리는 자들도 모두 이상하고 잡되며 어리석고 패역(悖逆)한 부류들입니다”(유한준, 與或人書, ‘自著集’).

편지의 수신자는 물론 양반이며, 그것도 지체 상당한 양반으로 짐작된다. 양반사회 내에서 도박의 유행은 실로 양반가의 자제를 시정잡배와 다름없이 타락시키고 있었던 것이다. 투전은 양반사회 내에 깊숙이 침투해 하나의 생활이 되었다. 18세기의 풍속지인 유만공(柳晩恭)의 ‘세시풍요(歲時風謠)’는 양반가에서 투전이 성행하는 것을 다음과 같이 증언했다.

자리에 둘러앉아 투전 쪽을 어지럽게 던지노니 / 어(魚)·조(鳥)·장(?)·성(星)이 노(老)·소(少)로 나뉘었다. / 자제(子弟)들 삼동(三冬)이면 무엇을 읽는가 / 세시(歲時)면 팔대가(八大家)를 숙제로 권하네.

紙牌圍席擲紛分, 魚鳥?星老少分.

子弟三冬何所讀, 歲時勤課八大家.

(지패紙牌를 八大家라 한다-원주).

팔대가(八大家)란 명나라 모곤(茅坤)이 엮은 ‘당송팔대가(唐宋八大家)’을 말하는 것으로, 17세기 이후 산문학습의 주 텍스트였다. 투전을 ‘팔대가’라 한 것은 투전목이 80장이기 때문이다. 오늘날 화투치는 것을 ‘진도 나간다’고 하거나, 고상하게 ‘동양화 감상’이라고 하는 것과 다를 바 없다.

조선사회가 전에 경험하지 못했던 투전은 이제 거대한 사회문제, 곧 병리적 현상으로 부각되었다. 정약용의 ‘목민심서’에 의하면, 투전은 “마음을 망가뜨리고 재산을 탕진하여 부모와 종족의 걱정거리가 되는 것”이었으며, “아전이 포흠(관청의 물건을 사사로이 소비하는 것)을 지고 군교가 부정을 저지르는 것”의 빌미가 되었다.

지방관들은 “부끄러움도 모른 채” 동헌에 앉아 저리(邸吏)나 책객(冊客)들과 투전·골패에 골몰했다고 한다. “종손(이란) 핑계(로) 위답(을) 팔아 투전질을 생애로”(가사 ‘愚夫歌’) 삼는 자가 속출했다. 윤기는 앞서 인용했던 글에서 이렇게 말한다.

“대개 공채(公債)·사채(私債)를 혹 갚지 못하는 자는 욕설과 독촉을 함께 받아 옥에 갇히고 곤장을 맞는 지경에 이르러도 오히려 견디어 나갈 수가 있지만, 투전빚은 갚지 않을 수가 없다. 그래서 혹 갚지 못하는 경우 입고 있던 옷을 벗어주어야 하고, 그래도 부족하면 남을 속여 빚을 내야 한다. 그래도 또 부족하면 집안사람을 속이고 집안의 물건을 훔쳐 내며, 그래도 또 부족하면 남의 집을 터는 짓을 하게 되니, 이것이 반드시 도적이 되고 마는 까닭인 것이다.”

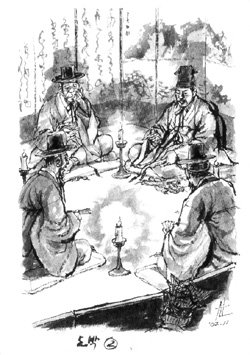

투전빚은 얼마나 잔혹했던 것일까? 투전빚은 잊혀지는 법이 없었다. 그것은 야차처럼 끝까지 사람을 따라다니며 개인과 가문을 결딴내었다. 도박의 유행에 대해서 금령이 없는 것은 아니었다. 삼법부(三法司 형조·한성부·사헌부)에서는 도박장을 개설하는 자는 중벌에 처하게 되어 있었으나(그림2), 거리의 점포에서는 투전·쌍륙 등 도박 도구가 일상용품으로 공공연히 팔리고 있었다.

투전의 유행은 급기야 어전(御前)에서까지 거론되었다. 정조 15년 9월19일 신기경(愼基慶)은 도박의 피해 중에서 투전을 으뜸으로 꼽으며, “위로는 사대부의 자제들로부터 아래로는 항간의 서민들까지 집과 토지를 팔고 재산을 털어 바치며 끝내는 몸가짐이 바르지 못하게 되고 도적 마음이 점차 자라게 됩니다”하고, 투전을 팔아 이익을 취하는 자도 엄히 금지하도록 건의하였다.

그러나 이 정도로 투전의 유행을 금할 수는 없었다. ‘포도청등록’을 보면 도박에 관한 기사가 적지 않은데, 1860년 투전의 갑자골·가귀에 대한 금령이 내려진 이후, 1863년·1864년·1865년 등 해마다 금령이 반복되었으나 별 효과가 없었다. 이후 투전은 19세기 말 화투가 수입될 때까지 도박계의 패권을 차지하였으며, 화투 수입 뒤에도 화투의 놀음방식에 지대한 영향력을 행사했다. 그 영향력은 지금도 미약하나마 ‘족보’와 ‘땡’에 남아 있다.

하필이면 조선후기에 이처럼 도박이 성행했던 것일까. 도박의 성행 역시 사회현상인 바 그것은 조선후기 사회변화와 밀접한 관련이 있다.

첫째는 조선후기 경제성장. 이미 식상할 정도로 지적된 조선후기 화폐의 통용, 상업의 발달, 그리고 농업생산량의 증가 등은 부의 축적을 가능하게 했고, 이것은 소비생활에도 상당한 변화를 초래했다. 도박의 성행은 이러한 소비수준의 향상에 근거한 것이다.

경제발달은 소비의 증가를 초래했는데 도박 역시 소비의 하나로 존재하게 된 것이다. 앞서 시정공간에서 주로 중간계급 중심으로 도박이 성행하였다고 한 바 있는데, 이들의 예를 다시 들어보자.

소비하는 인간의 등장

조선후기의 경제발전은 직접적으로는 상업 관련자(상인, 역관)와 또 이와 간접적으로 관계를 맺었던 중간계급에 부를 축적할 기회를 제공했는데, 이것은 이른바 상업자본 등으로 재투자되기도 했겠지만, 한편으로는 그들의 소비 수준을 높이게 되었다.

전자는 이미 상식이 되었으니 여기서는 후자에 대해서 언급한다. 이 소비란 주로 조선후기 관찬사료에서 빈번하게 거론되고 있는 음식·거주(건물)·복식 등의 사치가 되겠지만, 꼭 여기에만 국한되는 것은 아니다. 서화 골동 등 예술품의 수장(특히 북경에서 수입), 오가 서적의 집적, 그리고 음악 등에 대한 애호는 모두 조선후기 소비수준의 증가를 말해주는 것이다. 그리고 도박 역시 이러한 소비적 풍조에서 유래한 것이다.

이 지점에서 중간계급에 새로운 인간형이 출현하는데, 그것은 생산하는 인간이 아니라 ‘소비하는 인간’이다. 줄여서 ‘소비인간’이라 할 수 있는 이 인간형은 18, 19세기 문학이 비상하게 주목했던 바다(이제까지 역사와 문학사 연구가 생산하는 인간에만 초점을 맞추었지 소비하는 인간에 대해서는 언급하지 않고 있음은 매우 유감스러운 일이다).

(그림 2) 조선후기 화가 김윤보의 ‘형정도첩’가운데 ‘도박꾼 체포’장면. 도박에 몰두한 사내들과 이들의 범죄현장을 덮치는 포도청 나졸들의 모습이 한 화면에 담겨 있다.

⑵ 춘풍이 오입하며 하는 일마다 방탕하고, 세전지물 누만금을 남용하여 없이할 제, 남북촌 오입쟁이와 한가지로 휩쓸려 다니며 호강하며 주야로 노닐 적에, 모화관 활쏘기와 장악원 풍류하기, 산영에 바둑두기, 장기·골패·쌍륙·수투전·육자배기·사시랑이·동동이·엿방망이 하기와, 아이보면 돈주기와, 어른 보면 술대접하여, 고운 양자 맑은 소리, 맛좋은 일면주며 벙거짓골 열구지탕 너비할미 갈비찜에 일일장취 노닐 적에, 청루미색 달려들어 수천 금을 시각에 없이하니, 천하 부자 석숭인들 그 무엇이 남을손가.

⑴은 앞서 들었던 ‘게우사’의 한 부분이고, ⑵는 널리 알려져 있는 ‘이춘풍전’의 일부다. 이 소설의 주인공 ‘무숙이’와 ‘이춘풍’은 상인 내지는 신흥중간층으로 모두 상당한 재산을 소유한 인물로 그려져 있다. 그런데 두 소설의 내용인즉, ‘무숙이’와 ‘이춘풍’이 축적한 재산을 끊임없이 소비하다가 마침내 파멸에 이르는 과정을 그린 것이다. 이들과 도박의 관계가 짐작이 가는가.

화폐의 유통 역시 도박의 성행에 큰 몫을 하였다. 화폐는 도박에서 거래되는 모든 물질적 가치를 단일한 단위로 환원하였는데, 이것은 도박의 실행(?)에 이루 말할 수 없는 편리를 제공하였다. 다른 예를 들자면, 19세기 말에서 20세기 초에 화투가 거대한 사회문제가 될 정도로 성행했던 데에는 금속화폐보다 액면가가 높은 지폐의 유통이 일조를 했다고 한다.

“주색잡기는 남아의 상사”

도박의 성행은 이상에서 지적한 바와 같이 조선후기의 경제발전으로 인한 부의 축적, 화폐의 유통 등이 일차적 원인이겠지만, 그것은 필요조건이지 충분조건은 아니다.

서두에서 언급한 바와 같이 오늘날 경제적 후진국에서도 도박은 얼마든지 유행할 수 있으며, 또 사실이 그렇다. 따라서 조선후기의 도박을 화폐경제의 발달만으로 설명할 수는 없다. 또 다른 요인을 생각하지 않으면 안된다.

도박은 불확실성을 원리로 하여 작동되는 게임이라고 했다. 생각할 수 있는 몇몇 변수로 결과를 확실하게 예측할 수 있다면, 도박은 성립하지 않는다. 따라서 하나의 사회적 현상으로서 도박의 성행은 사회 자체의 불확실성과 놀라울 정도의 상동성을 갖는다. 가사 ‘우부가’를 인용한다.

사람마다 도적이오 원(怨)하나니 산소(山所)로다 / 천장(遷葬)이나 하여 보며 이사나 하여 볼까? / …… / 주제넘게 아는 체로, 음양술수(陰陽術數) 탐호(貪好)하여 / 당대발복(當代發福) 구산(求山) 하기 피란(避亂)곳 찾어가며 / 올적 갈적 행로상(行路上)에 처자식을 흩어놓고

‘우부가’ 주인공의 삶은 불안하다. 사람마다 ‘도적’으로 보인다. 그래서 ‘피란곳’을 찾아다니며 ‘올적 갈적 행로상에 처자식을 흩어놓고’, 이 일에 가산을 소모한다. 이들의 행태는 앞날을 도무지 예측할 수 없는 조선후기 사회의 불확실성으로부터 유래한 것이다.

‘피란곳’이란 무엇인가? 멀리 임병양란을 들 것도 없이 18세기 이후의 잦은 정변(政變)과 이인좌(李麟佐)의 난(亂)과 같은 봉건권력층 내부 반란, 그리고 장길산(張吉山)으로 대표되는 군도(群盜)의 횡행, 전에 없던 전염병(장티푸스, 콜레라)의 유행, 과도한 수탈, 요원의 불길처럼 일어났던 민중저항(民亂), 홍경래(洪景來)의 난, 이양선(異樣船)의 출몰, 유언비어의 유포, ‘정감록(鄭鑑錄)’과 같은 비기류(秘記類)의 유행 등으로 사회 전반에 불안감이 광범위하게 형성되었으며 풍수론(風水論)은 사회의 혼란으로부터 도피할 곳을 찾게 하였으니 ‘피란곳’은 바로 그런 곳을 일컫는다. 사회적 불확실성의 증가는 개인의 삶을 전혀 예측불가능한 것으로 만들었다.

이러한 사회적 불확실성의 증가는 과연 도박과 상동적 관계에 있는가? 도박에 골몰했던 이춘풍의 말을 들어보자. 이춘풍은 도박에 골몰하는 자신을 나무라는 아내에게 이렇게 답한다.

“자네 내 말 들어보소. 사환 대실이는 술 한잔을 못 먹어도 돈 한푼을 못 모으고, 이각동이는 오십이 다 되도록 주색을 몰랐어도 남의 집 사환을 못 면하고, 탑골 북동이는 투전·골패 몰랐어도 수천 금을 다 없애고 굶어 죽었으니, 일로 볼작시면 주색잡기 하다가도 못 사는 이 별로 없네. 자네 차차 내 말 잠깐 들어보소. 술 잘먹는 이태백도 노자작(횚酌)·앵무배(鸚鵡盃)로 백년 삼만 육천일 일일수경삼백배(一日須傾三百杯)에 매일 장취하였어도 한림학사(翰林學士) 다 지내고, 자골전 일손이는 주색 잡기 하였어도 나중에 잘 되어서 일품 벼슬 하였으니, 일로 볼지라도 주색잡기 좋아하기 남아의 상사(常事)로다. 나도 이리 노닐다가 일품 벼슬하고 이름을 후세에 전하리라.”

이춘풍에 의하면 인간의 삶은 예측불가능하다. 이춘풍은 인간의 행위에 있어서 인과적 필연성에 대한 믿음을 거부한다. a란 조건에 대해 A란 결과가 필연적으로 발생하지 않는다는 것이다.

이춘풍의 발언은 반사회적이고 가치전도적인 것이지만, 그것이 자신이 살고있는 사회의 불확실성을 정확하게 지적하고 있다는 점은 주목할 필요가 있다. 이춘풍의 사고는 도박의 불확실성이란 원리와 정확하게 일치한다.

이런 사고가 이춘풍만의 것인가. 한 예를 더 들어보자. 19세기 문인인 최태동(崔泰東·1844~1877)은 ‘주·색·잡기(도박)’에 대한 세 가지 물음이란 뜻의 ‘삼문(三問)’이란 흥미로운 글을 남겼다. 그 중 도박에 관한 부분에서(이 작품은 도박꾼과 작자의 대화로 구성되어 있다), 도박꾼은 중국 역대의 탁월한 문인들이 그들의 빼어난 능력에도 불구하고 비참한 삶을 살았음을 상기시키고 각고의 노력으로 문학을 전공하는 것은 소용없는 일이니, 남들이 기한에 떨 때 비단옷과 고량진미를 먹을 수 있으며 배우기에도 아주 쉬운 이 기술(도박, 곧 투전)을 배우라고 권한다.

이 권고에 대해 작자는 상식적으로 알 수 있는 도박의 일반적 폐해를 들어 반박하지만, 그것은 도박의 폐해이지 애초 제기되었던 물음, 재능있는 인간들이 왜 사회적으로 좌절·실패하는가에 대한 정확한 대답은 아니다.

예컨대 모든 사회구성원들의 절대적 가치인 관료로서의 출세는 과거라는 합리적 방법을 통해서 이룰 수 있는 것이 전혀 아니었다. 과거는 이미 체제가 약속한 프로그램대로 작동하지 않았던 것이다. 따라서 최태동의 답은 개인의 재능과 노력에 정비례하지 않는, 사회적 성취란 부등식에 대한 답은 아니다. 그의 답은 도박꾼을 설득할 수 없다. 이춘풍 등의 세계관은 불확실성에 운명을 맡기는 도박의 세계관이며, 이 불확실성에 대한 신념은 조선후기 사회의 불확실성에서 유래한 것이다.

나는 도박의 원리인 불확실성은 조선후기 사회의 불확실성과 상동관계에 있다고 했다. 그런데 이 두 불확실성의 접점을 세계관과 의식의 차원에서 찾았을 뿐 구체적인 사회현상을 들어 지적한 것은 아니다. 도박도 일종의 경제활동이니 내친 김에 경제적 현상에서 도박의 원리가 어떻게 작동되었는가를 보기로 하자. 다시 ‘우부가’를 참고한다.

기인취물(欺人取物)하자 하니, 일갓집에 부자(富者) 없고 / 뜬 재물 경영(經營)하고 경향(京鄕)없이 싸다니며, / …… / 부자나 후려볼까? 감언이설(甘言利說) 꾀어보세. / 언(堰)막이며 보(洑)막이며, 은(銀)점이며 금(金)점이며

‘우부가’의 ‘개똥이’ 등은 재산을 다 날리자 ‘언(堰)막이’ ‘보(洑)막이’ ‘금점’ ‘은점’으로 부자에게 사기를 치기로 한다. 이것은 과연 어느 정도 당대 사회상을 반영하고 있을까? ‘언막이’ ‘보막이’부터 살펴보자. 앞서 인용했던 윤기의 글을 다시 인용한다.

“이(利)를 말하기를 좋아하는 자는 반드시 제언(堤堰)을 쌓아 논을 만드는 것이 상책이라 하며, ‘아무 곳에 공지(空地)가 있어 보(洑)를 만들 만한데, 만약 몇백민(緡·돈꿰미)만 들이면 몇 만석 추수를 얻을 수 있다’고 한다. 그 말을 들으면 참으로 이(利)가 있는 까닭에 돈이 있는 자는 다소를 가리지 않고 스스로 물주(物主)가 되며, 빚을 놓은 사람은 그 감언이설에 넘어가 토지를 팔곤 한다.”

수리가 용이한 공한지에 제언을 쌓아 논으로 만드는 것이 ‘언막이’ ‘보막이’인 바, 그 이면에는 “몇백민(緡)만 들이면 몇만석 추수를 얻을 수 있다”는 소액 투자에 최대한의 다액 보상이란 도박의 원리가 작동한다.

지금도 사람들의 입에 더러 오르는 ‘봉이 김선달 이야기’에서 김선달이 대동강 얼음 위에 짚을 썰어 두고 논처럼 보이게 하여 팔아먹었다는 이야기는 바로 이런 사회적 배경에서 유포된 것이다.

은광 개발 열기도 일어

‘금점(金店)’ ‘은점(銀店)’은 금광·은광의 개발로 한몫 보려는 것이다. 금점·은점, 곧 금광·은광은 18세기 이후 본격적으로 개발됐다. 은은 북경 무역의 주 결제수단이었는데, 일본과의 무역에서 받은 멕시코 은이 대부분을 차지했다. 그러나 18세기 초반부터 일본이 중국과 직교역을 함으로써 중개무역이 위축되고 일본으로부터의 은 유입량이 격감하자 국내 은광을 개발할 필요가 있었다.

금광·은광의 개발은 이익이 많이 남는 것이어서 불법채광인 잠채(潛採)가 유행했다. 조선후기에 금광 은광의 개발과 언막이 보막이가 대대적으로 성행했음은 남공철의 “세상에서 부랑(浮浪)한 파가(破家)의 자제라고 일컫는 자들은 늘 ‘광산을 개발하고 제언을 쌓는다’고 말하기 때문에 어울려 애를 쓰며 종사하는 자들이 꼬리를 물고 이어졌다”는 말에서 충분히 짐작할 만하다(南公轍, 同知中樞府事安君墓誌, ‘金陵集’3, 國學資料院 1992).

이제 정말 이에 종사했던 인물을 예로 들어보자. 남공철이 쓴 ‘동지중추부사안군묘지(同知中樞府事安君墓誌)’의 주인공 안명관(安明觀)이 그 적실한 예가 됨직하다. 이 묘지(墓誌)는, 묘지란 장르가 일반적으로 대상인물을 미화하는 것과는 반대로 대상인물의 타락과 몰락을 그리고 있다는 점이 대단히 흥미롭다.

“(안명관은) 사람됨이 호탕하고 시여(施與)를 좋아하였으며, 남을 자기처럼 믿었다. 복식(服飾)과 안마(鞍馬·안장을 얹은 말)를 호사스럽게 하지 않은 것을 부끄럽게 여겨 이 때문에 가산이 거듭 줄어들었다.”

안명관은 이춘풍이나 무숙이와 마찬가지로 호기와 사치로 재산을 소모한다. 이 묘지는 서두의 짤막한 도입부를 제외하고는 안명관의 두 가지 행각을 서술하고 있는데, 그 행각이란 다름아닌 은광개발과 ‘언(堰)막이’다.

안명관은 남의 말을 듣고 ‘가옥 1구(區)’와 ‘전지(田地) 이백경(頃)’을 팔아 수천금을 마련해 은광개발에 뛰어든다. 그러나 아무리 갱을 깊이 파도 은은 나오지 않았고, 약간 나온 은도 순도가 낮아 파산하고 만다. 그는 거지가 되어 집으로 돌아온다.

그 뒤 안명관은 강원도 인제현(麟蹄縣)의 침수지에 제언(堤堰)을 쌓아 논으로 만들면 오백 두 곡(斛)을 수확할 수 있다는 말에 솔깃하여 화협공주방(和協公主房)의 도도(圖睹)와 호조(戶曹)에서 빚을 내 언막이에 뛰어들지만, 부근 묘지를 침수시킨다는 고발로 도망하지 않을 수 없었고, 쌓았던 제언도 홍수에 무너져 다시 한번 파산한다.

언막이 등은 그 자체가 도박은 아니다. 그러나 ‘우부가’의 주인공과 안명관의 언막이·광산개발 등이 사기와 불법으로 점철됐다는 점을 상기할 필요가 있다. 그것은 성실한 노동과 합리적 경영을 생략하고 최소한의 투자로 최대한의 이익을 노리는 도박의 원리에 철저히 의지한 것이었다.

이상의 사례에서 보듯 도박은 단순한 오락을 넘어선 것이었다. 도박의 원리는 조선후기인들의 의식과 경제활동 전반에 깊숙이 침투해 있었던 것이다. 조선후기인들은 합리성이 아닌 비합리성과 확실성이 아닌 불확실성의 바다에 허우적대고 있었던 것은 아닐까? 아니, 인간은 모두 합리성과 확실성을 추구하지만, 그것은 환상에 지나지 않는 것 아닐까?

우연과 불확실성이 똬리를 튼 세상

지금도 도박은 성행한다. 그러나 체제는 개인적 도박을 불법으로 규정한다. 도박은 ‘심심풀이’(이것의 한계가 어디인지 의문이다. 돈 많은 인간들은 수억, 수십억 원을 심심풀이로 여길 수 있다)를 넘는 순간 불법이 된다. 왜 도박을 불법화하겠는가? 체제는 도박을 용인하지 않는가?

반대다. 수익이 큰 이 장사를 왜 외면하겠는가? 국가는 오로지 도박을 독점하기 위해 자신이 허락한 도박 외의 것은 모두 금지한다. 대표적인 것이 복권과 경마다. 고스톱은 금지하지만 복권과 경마는 장려한다. 특히 후자는 ‘레저’란 이름으로 권장한다. 복권은 체제에 의해 합법화된 도박의 전형이다.

증권도 권장되는 도박이 아니겠는가? 증권은 자본주의의 꽃이라지만, 실제 핀 꽃은 흉측한 데다 악취를 풍긴다(시세차익을 노려 덤비는 인간들의 추태를 상상해 보라). 체제는 증권 도박을 합법화한다. 증권회사는 도박장이며, 증권회사 직원은 딜러다. 증권의 특징은 아무도, 주가의 등락을 예측할 수 없다는 것이다. 만약 등락이 예측가능하다면 증권시장은 성립하지 않는다. 도박이 그렇듯이 증권 역시 자신의 테크닉으로 돈을 딸 수 있다고 믿게 한다. 사기도박이 있듯이 증권에도 불법거래가 성행한다.

지금보다 도박이 성행한 시대는 없었다. 왜 그런가? 그 이유로 나는 도박의 두 가지 원리 중 후자를 들겠다.

도박은 세계에 대한 인간 이해의 한 방식이다. 말하자면 도박은 모든 것은 확실성에 의해 지배되는 것이 아니라 불확실성에 의해 지배된다는, 세계에 대한 또다른 이해의 방식이다. 인간의 역사는 비합리에서 합리로, 불확실에서 확실로 진보했던가?

그렇게 믿고 싶을 것이며, 또 그러했다고 선전되고 있다. 그러나 나는 의심한다. 왜냐고? 내가 본 세상과 보고 있는 세상이 그러하다. 세계의 밑바닥에는 우연과 불확실성이 뱀처럼 똬리를 틀고 있다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)