- 한국은행권에 숨겨진 위·변조 방지장치 중 일반인이 식별할 수 있는 것은 극히 일부다.

- 금융기관의 특수장비나 현금자동입출금기(ATM)만 판별할 수 있는 암호들은 관계자만 아는 ‘대외비’.

- 이제 지갑 속 만원짜리가 달리 보인다.

최근 들어 적발되는 위조지폐는 컬러복사기나 스캐너의 성능을 시험해보기 위해 여러 장의 원본 지폐를 이용, 소량씩 위조하는 것이 일반적이다.

영화 ‘빠삐용’에서 빠삐용과 함께 자유를 향한 탈출을 감행하던 ‘드가’(더스틴 호프만 분)도 위조지폐범이었고 최근 개봉했던 한국 영화 ‘범죄의 재구성’에서 완벽하게 위조한 당좌수표로 한국은행을 턴 ‘휘발류’ 역시 위조지폐 전문가였다.

위조지폐범들이 ‘전문가’라는 호칭을 들으며 이렇게 ‘멋지게’ 묘사되는 것만 봐도 알 수 있는 것처럼 위조지폐는 사람들에게 묘한 범죄욕구를 불러일으킨다. 해마다 늘어나는 위조지폐가 조직적 범죄에 의해 제작되기보다는 컬러 복사기나 스캐너 등 첨단 디지털 기기의 성능과 자신의 ‘실력’을 동시에 시험해보기 위한 ‘실험’ 때문이라는 사실도 위조지폐에 대한 이런 그릇된 욕구와 무관하지 않다.

국내에서 발견되는 위조지폐의 수는 최근 들어 크게 늘고 있다. 2003년 발견된 위조지폐는 모두 4000장 정도 되는데 이는 5년 사이 무려 10배 이상 증가한 수치다. 2001년 1500장 수준이던 위조지폐는 2002년 들어 3000장 규모로 늘어났고 최근 그 증가속도는 더욱 빨라지고 있다.

특히 발권당국을 골치아프게 만드는 것은 ‘기술자’들에 의해 대규모 범죄에 사용되는 대량의 위조지폐가 아니다. 그보다는 오히려 자신의 기술을 시험해보기 위해 소량의 위조지폐를 만든 뒤 호기심 차원에서 유통시켜보는 젊은 층의 화폐 위조가 더욱 문제라는 것이 한국은행측의 설명이다.

조직적 범죄를 목적으로 하는 위조지폐범이라면 한 장의 원본 지폐를 대량으로 위조할 것이다. 그러나 최근 통계를 보면 한 장의 원본 지폐를 대량 위조하기보다는 여러 장의 원본 지폐를 이용해 소량씩 위조하는 수법이 늘고 있음을 알 수 있다. 결국 컬러 복사기, 스캐너 등 첨단 디지털 기기의 확산에 따라 이들의 성능을 시험해보기 위한 목적으로 제조·유포되는 ‘실험용’ 위조지폐가 점증한다는 이야기다.

창이 날카로워지면 방패를 더욱 튼튼하게 해야 하는 법. 따라서 신권 화폐가 발행될 때마다 한국은행은 새로운 위·변조 방지장치를 고안하기 위해 머리를 짜내야 한다. 아니, 위·변조 방지장치를 개선하거나 추가하기 위해 신권화폐를 발행하는 경우가 더 많다.

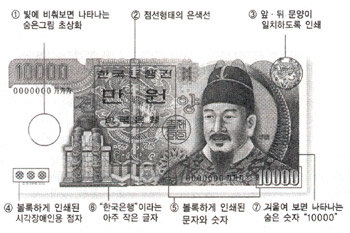

그러나 일반인들은 당장 1만원권 지폐 한 장에 어떤 위·변조 방지장치가 숨어 있는지 쉽게 알지 못한다. 기껏해야 은선(隱線)이라고 불리는 은색 점선이나 지폐를 빛에 비출 때 세종대왕 형상이 나타나는 숨은그림 형태의 은화(隱畵)가 들어 있다고 알 뿐이다. 그러나 현재 유통되는 1만원권 지폐에는 줄잡아 10여개가 넘는 위·변조 방지장치가 숨어 있다. 물론 한국은행이 공개적으로 밝힌 것만 그렇다.

명절 지나면 구화폐 출현하기도

퀴즈를 하나 내보자. 1만원권 지폐가 처음 선보인 이후 지금까지 발행된 1만원권 지폐는 몇 종류나 될까. 얼른 머릿속에 1980년대 초 1만원권 지폐의 크기와 디자인이 전면 교체되었던 것이 기억날 것이다. 또 컬러 복사기로 위조하는 일이 빈발하자 지폐 한가운데 세로로 은선(隱線)을 넣은 것도 사람들의 머릿속에 많이 남아 있는 위조 방지장치 중 하나이다. 그렇다면 여태까지 발행된 1만원권은 모두 세 종류? 사람들이 기억할 수 있는 지점은 여기까지일 것이다.

1만원권 지폐가 여태까지 다섯 종류나 발행됐다는 사실을 아는 사람은 그리 많지 않다. 1만원권이 처음 선보인 것은 1973년 6월12일이다. 지금과 같은 크기와 디자인으로 바뀐 것은 1983년. 1973년 발행된 구 1만원권도 두 종류였고, 1983년 이후 발행된 새 1만원권도 이미 두 번이나 옷을 갈아입어 현재 시중에 가장 많이 유통되는 1만원권은 다섯 번째 발행된 지폐인 셈이다. 한국은행은 다섯 차례 발행된 1만원권 지폐마다 ‘가’ 만원권부터 ‘마’ 만원권까지 이름을 붙여 사용한다. 현재 유통되는 만원권은 ‘라’ 만원권과 ‘마’ 만원권인 셈이다.

흔한 일은 아니지만 시중에서 간혹 은색 선이 없는 ‘다’ 만원권이 발견되기도 한다. 1983년부터 현재의 크기와 디자인으로 신규 발행한 ‘다’ 만원권은 1993년까지 10년간 발행됐다. 지금은 대부분 자취를 감췄지만 당시 이 돈을 장롱에 보관하고 있다가 뒤늦게 사용하는 경우 눈에 띌 수도 있다. 특히 설이나 추석 같은 명절마다 노인들이 지갑에 오랫동안 간직해놓은 이 ‘다’ 만원권을 손자손녀 용돈으로 내놓는 경우가 많다는 것이 한국은행 관계자의 설명이다. 이때 시중은행 점포에서는 위조지폐 신고가 잇따르는 웃지 못할 일이 벌어진다.

현행 1만원권 위·변조 방지 장치

최근 늘어나는 또 다른 위조지폐 형태 중 하나는 바로 ‘박리(剝離)은행권’이다. ‘박리은행권’이란 지폐의 양면을 정교하게 갈라 분리한 뒤 나머지 면만을 컬러 복사해 붙이는 첨단 위조지폐 의 하나다. 영화에나 나올 법한 이런 위조지폐 제조가 가능한 것은 현행 지폐의 원료가 종이가 아닌 면 섬유이기 때문이다. 면 섬유를 펄프처럼 녹여 제지 방식으로 화폐를 만들기 때문에 얇게 떼어낼 수 있다는 것이다.

이런 방식을 사용할 경우 컬러 복사를 통해 양면을 모두 위조한 지폐와 달리 한 쪽 면은 진짜 지폐와 느낌이 똑같아 일반인은 속아넘어가게 된다. 촉감으로 위조지폐를 식별하는 것이 불가능한 경우다. 이런 박리은행권은 육안 식별을 게을리할 수밖에 없는 심야 PC방이나 심야 택시요금에서 많이 발견된다고 한다.

박리은행권 제조를 막기 위해 새롭게 고안된 장치가 바로 은화 구석에 그려진 태극문양이다. 1만원권 지폐를 자세히 살펴보면 왼쪽 빈 공간에 숨어 있는 세종대왕 초상화의 옷깃 부분에 와이셔츠 단추보다 훨씬 작은 태극문양이 새겨진 것을 볼 수 있다. 세종대왕 형상의 은화와 구별해 ‘돌출은화’나 ‘SPAS(Special Press And Soldering) 은화’라고 부르는 이 장치는 일반 은화가 빛에 비춰야 식별할 수 있는 것과 달리 빛을 비추지 않고도 육안으로 볼 수 있다.

‘박리은행권’을 만들기 위해 지폐의 앞뒷면을 분리할 경우 이 돌출은화가 찢어질 가능성이 크다는 것이 한국은행 관계자의 설명이다. 박리기법이라는 첨단 위조지폐 기술에 대응하기 위해 세종대왕 옆에 ‘덫’을 놓은 것이다.

일반인들이 손쉽게 위조지폐 여부를 확인할 수 있는 장치는 이외에도 많다. 1만원권 오른쪽 상단에 있는 용 문양은 지폐의 앞뒷면이 정확하게 일치되게끔 인쇄되어 있다. 바늘로 앞면에 있는 용 문양의 눈을 찌르면 뒷면에서도 정확하게 눈의 위치를 관통한다. 위조지폐를 만들더라도 이 앞뒷면 문양까지 정확하게 일치시키기는 극히 어렵다고 한다.

관찰력이 뛰어난 사람이라면 세종대왕 초상화 옆의 물시계 바로 밑에 ‘한국은행’이라는 보일 듯 말 듯한 글자가 두 줄로 인쇄된 것을 보았을 것이다. 좀더 자세히 들여다보면 지폐 왼쪽 하단에 있는 시각장애인용 점자 색깔이 서로 다른 두 종류의 1만원권이 있다는 사실도 발견할 수 있는데 하나는 카키색이고 다른 하나는 황금색에 가깝다. 카키색 점자 왼쪽 빈 공간에 나선형의 광간섭 무늬가 있는 것은 1994년부터 발행된 ‘라’ 만원권이고, 광간섭 무늬가 사라지고 점자가 황금색으로 바뀐 것이 2000년부터 새로 발행된 최신판 ‘마’ 만원권이다.

2000년에 새로 도입된 점자는 색깔만 바뀐 것이 아니라 일반인들이 잘 모르는, 매우 중요한 위조 방지장치를 담고 있다. 황금색 점자는 광반사잉크(OVI)를 사용하여 보는 각도에 따라 색깔이 다르게 나타난다. 광반사잉크는 현재 세계적으로 확산되는 위조 방치장치의 하나로 제작 비용이 많이 드는 만큼 위조하기가 어려운 것으로 알려져 있다.

또 1만원권 지폐를 뉘어놓고 옆에서 자세히 살펴보면 세종대왕 오른편에 희미하게 ‘10000’이라는 숫자가 보이는 것을 알 수 있다. ‘잠상(潛像)’이라고 부르는 이 숫자도 눈에 보이지 않는 위조 방지장치 중 하나다. ‘마’ 만원권 가운데에 있는 은선도 ‘라’ 만원권과는 달리 8개에서 6개로 줄고 선의 굵기가 훨씬 굵어진 것도 위조방지를 위해 보완된 장치다.

뿐만 아니라 ‘마’ 만원권에는 컬러 복사 방지를 위한 특수 문양을 집어넣어서 만일 이 만원권을 컬러복사기로 복사할 경우 원래 색상과는 달리 검은색이나 진한 녹색이 나타나기 때문에 복사를 통한 위조는 불가능하게 된다.

그러나 정작 발권당국이 자신하는 위·변조 방지장치에는 이렇게 일반인이 식별할 수 있는 것보다는 대외비로 분류해놓고 한국은행 관계자 극소수만이 알고 있는 비밀정보가 더 많다. 현행 화폐의 위조 방지장치는 4단계로 나뉘는데 은화나 은선, 광반사잉크 등 일반인이 식별할 수 있는 위조 방지장치는 그 중 1단계 공개장치에 해당하는 것일 뿐이다.

그러나 2~4단계에 해당하는 위조 방지장치에는 금융기관의 특수장비나 현금자동입출금기(ATM) 등으로만 판별할 수 있는 암호가 숨어 있다. 이 2~4단계 장치들은 형광잉크나 적외선잉크 등 지폐 인쇄에 사용되는 특수잉크를 사용해 특수한 계수기나 ATM 등을 통과할 때 위조 여부를 잡아낼 수 있는 것이 대부분이다. 특히 4단계에 가면 한국은행이나 조폐공사의 전문요원만이 특수기기를 이용해 판별할 수 있는 암호가 숨어 있다. 한국은행 관계자들은 이러한 암호를 가리켜 아예 ‘법의학적’ 장치라고 부른다.

이렇게 안전장치를 겹겹이 만들어놓았기에 위조지폐범들이 한국은행의 위조지폐 방지장치를 아직까지 뚫은 사례는 거의 없다고 해도 과언이 아니다. 경찰청 지능범죄수사과 관계자도 “우리나라에서 범죄집단에 의한 조직적 위조지폐 제조행위는 찾아볼 수 없다”고 단언한다. 유로화 위조지폐범들이 국내를 무대로 활동하다 적발된 경우는 있지만 국내 지폐를 대규모로 위조한 사례는 거의 없다는 것이다. 아직은 창이 방패를 뚫지 못했다는 얘기다.

특히 우리나라의 경우에는 위조지폐 식별 요령에 대한 국민 홍보도 잘 되어 있는 편이다. 올해 상반기에 적발된 위조지폐는 한국은행이 아닌 일반국민이나 일선 금융기관에서 발견된 경우가 40%를 넘는다. 지난해에 비하면 금융기관이 발견해낸 위조지폐는 두 배 이상, 일반인이 발견해낸 위조지폐는 40% 이상 증가했다. 한국은행은 해마다 한 달씩 기간을 정해놓고 KBS를 통해 위조지폐 식별 요령에 대한 TV 광고를 내보내고 있다. 또 위조지폐를 신고하는 국민에게는 포상금 제도를 도입해 놓고 있다.

반면 미국의 경우 재무부 설문조사 결과에 따르면 지폐 안에 숨어 있는 은화(隱畵)를 알고 있다고 응답한 비율이 우리나라(88%)의 절반에도 미치지 못해(42%) 위조지폐에 무관심하다는 사실을 드러냈다.

그런데도 한국은행은 우리나라 화폐의 위조 방지기능이 여전히 취약하다고 말한다. 선진국이 7~10년마다 화폐를 전면교체하는 데 비해 우리는 20년 동안 한번도 교체하지 않았다는 점도 강조하고 있다. 한국은행이 리디노미네이션의 필요성을 주장하면서 “어차피 위조지폐 방지장치를 보강한 새로운 화폐를 발행하기 위해서라도 화폐단위를 변경하면서 추진하는 것이 비용을 줄이는 길”이라고 밝힌 것도 그러한 맥락 때문이다.

조폐공사가 새로운 인쇄기기 도입을 마쳤고, 한국은행은 기존 위폐 방지장치 이외에도 홀로그램과 같은 시변각장치(OVD) 도입 등을 적극 검토할 예정이다. 홀로그램은 유로화 등 많은 선진국 화폐에 부착되어 사용되고 있는 장치로서, 리디노미네이션 작업을 당장 시작하지 못하더라도 이와 관계없이 첨단 위조 방지장치인 홀로그램을 부착한 새로운 화폐 시대도 열릴 것으로 보인다.

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)