7월 1일 지린시 인근의 한 다리에서는 고구려-발해 역사 탐방에 나선 한국의 지방공무원들을 태운 버스가 추락해 10명(운전자 포함하면 11명)이 숨졌다. 이 소식을 들은 최두영 지방행정원장은 지안으로 날아가 사고를 수습하다 7월 5일 투신자살했다.

과거 지안에는 꼬질꼬질한 지안호텔만 있었다. 그런데 지금은 대도시에나 있을 법한 홍콩성호텔[香港城大酒店]의 불빛이 번쩍인다. 최 원장은 이 호텔에 묵었다가 자살했다. 그것만이 아니다. 사진에서 보듯이 지안박물관은 몇 해 전만 해도 매우 초라했다. 그런데 지금은 ‘해자(垓字)’ 모양을 한 작은 연못을 두른 현대식 건물로 바뀌었다.

압록강이 휘돌아가는 첩첩산중인 지안에는 ‘한국인’만 오는데, 그들이 쓴 돈으로 지안은 환골탈태했다. 바뀐 것은 그것만이 아니었다. 지안박물관에 들어가니 바로 한국인을 알아본 직원들이 따라붙으며, “절대로 사진을 찍지 말라”고 했다. 슬쩍 찍는 것을 보면 불러 세워 삭제하게 했다. 이전 박물관 때는 그러지 않았는데.

그들은 동북공정을 의식하는 것이 분명했다. 그렇고 그런 모조품을 펼쳐놓고 ‘중국 고구려’ 운운하는 설명만 잔뜩 달아놓았는데, 뭐가 두려워 사진을 찍지 못하게 하는가. 전시 내용이 한국에 알려질 경우 일어날 반발을 염려한 것인가. 아니면 ‘한국인으로부터는 돈만 벌고, 중국이 생각하는 고구려사를 한국인에게 주입하겠다’는 것인가.

고조선 ‘고’자도 안 보여

내몽골자치구와 맞닿은 랴오닝성 젠핑현 우하량(牛河梁)은 한국에서 가기엔 매우 멀다. 베이징(北京)이나 선양(瀋陽)공항에서 자동차로 꼬박 하루를 달려야 한다. 그런데도 그곳을 찾는 것은 고조선의 흔적을 볼 수 있기 때문이다. 우하량 일대에서는 후기 구석기 유물이 다수 출토됐다. 이러한 유물과 유적은 내몽골자치구 츠펑(赤峰)시 인근에 있는 홍산(紅山)에서 먼저 나왔기에 ‘홍산문화’로 통칭된다.

홍산문화와 비슷한 시기에 일어난 것이 황하(黃河) 중류에서 일어난 오르도스 문화다. 오르도스 문화는 바로 하(夏)-상(商)-주(周)나라의 중국 역사로 이어진다. 중국 고대 문헌에는 오르도스 문화를 지칭하는 것이 제법 있다. 그러나 홍산문화 기록은 전무해, 홍산문화는 요동(만주)과 한반도로 이어진 것으로 판단된다. 그래서 한국인은 우하량에 흥분한다.

우하량에서는 눈동자에 녹색 옥(玉)을 박고 흙으로 빚어 구운 여성의 얼굴상(像) 등과 곰 이빨을 박아서 만든 곰상(熊像)의 파편 등이 발굴됐다. 두 개의 상(像) 앞에 제물로 올려진 것 같은 돼지 뼈 등이 함께 발굴됐기에 학자들은 우하량에 살던 이들이 여성(여신)신과 곰을 숭배한 것으로 본다. 이러한 분석은 환웅(桓雄)족과 결혼동맹을 맺어 단군을 낳은 웅녀(熊女)족으로 이어질 수밖에 없다.

이는 삼국유사 등에 거론된 고조선의 실체를 보여준 것이기에, 뜻있는 이들은 먼 길을 마다하지 않고 달려간다. 중국은 그러한 우하량에도 역사 공작과 돈벌이를 할 준비를 해놓았다. 적잖은 입장료를 받는 ‘우하량 유지(遺址)박물관’을 지어놓고 중국 역사에 흡수됐다고 꾸며놓은 홍산문화를 보여준다. 눈을 씻고 찾아봐도 그곳에서는 고조선의 ‘고’자도 보이지 않는다.

숨 막히는 중국의 역사 공작이다. 답답한 심정이지만, 이렇게 해서라도 둘러보지 않으면 고조선의 역사 흔적을 볼 수 없기에 많은 한국인이 지안과 우하량을 찾는다. 중국의 역사 도발은 장난이 아니다. 그렇다면 우리는 어떻게 대응하고 있는가. 한마디로 무대응에 요지부동이다. 새로운 연구는 하지 않고 일본 학자들이 과거에 내린 판단만 고수한다. 말로는 식민사관 탈피를 주장하면서.

“지안엔 국내성 아닌 黃城”

고구려사를 바로 세우려면 고구려의 수도와 영토가 어디였는지부터 밝혀야 한다. 먼저 수도 문제를 살펴보자. 우리 국사 교과서는 중국 지안을 고구려의 두 번째 수도인 국내성이 있었던 곳으로 비정한다. 그러나 이는 삼국사기의 기록과 맞지 않다. 그런데도 누구도 고치려 하지 않는다. 그래서 뜻있는 이들은 “한국 역사학계는 죽었다”라고까지 말한다.

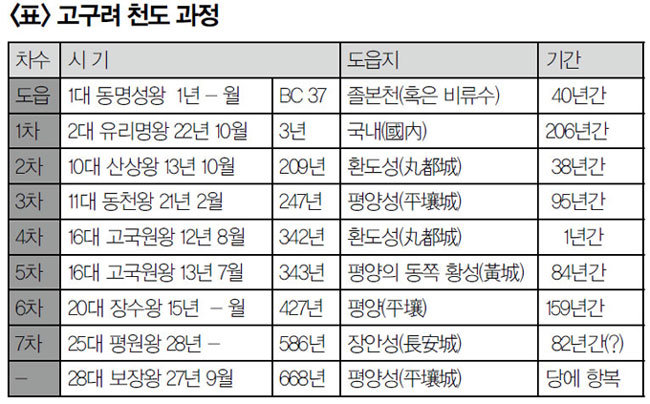

는 삼국사기 고구려본기에 나온 고구려의 천도사(史)를 정리한 것이다. 이 표에서 주목할 것이 서기 343년 고국원왕 13년 7월에 한 5차 천도다. 이 천도는 환도성으로 도읍을 옮긴 4차 천도 1년 뒤에 일어났다. 1년 만에 다시 수도를 옮긴 것은 누란의 위기에 처했기 때문이다. 이 위기는 뒤에서 상술하고, 5차 천도에만 집중해보자.

삼국사기는 이 천도에 대해 ‘추칠월이거평양동황성, 성재금서경동목멱산중[秋七月移居平壤東黃城, 城在今西京東木覓山中]’으로 적어놓았다. 학자들은 이 한문을 ‘가을 7월에 (왕이) 평양의 동황성으로 옮겨왔다. 동황성은 지금의 서경 목멱산 가운데에 있다’고 번역해왔다. 삼국사기는 고려 때 김부식이 중심이 돼 만들었기에 ‘지금[今]’은 삼국사기를 낸 고려 때를 의미한다. 이는 모든 학자가 동의하는 해석이다.

그런데 인하대의 복기대 교수(고고학)는 이 해석에 강력히 이의를 제기한다. 그는 이 번역은 원문 두 번째 문장에서 고딕으로 표기한 ‘동(東)’자를 해석하지 않았다고 지적한다. 그는 ‘동’을 넣어 제대로 번역하면, “이 성은 지금[삼국사기를 출간한 고려]의 서경 동쪽의 목멱산 가운데에 있다”가 된다고 설명한다. ‘서경 목멱산’이 아니라 ‘서경 동쪽의 목멱산’이라는 것이다.

‘동’자를 넣어 해석한 그는 첫 번째 문장에 나오는 동황성도 ‘동’과 ‘황성’을 띄어 읽어야 한다고 말한다. 그렇게 하면 전체 원문은 ‘가을 7월에 (왕이) 평양 동쪽에 있는 황성(黃城)으로 옮겨왔다. 이 성은 지금의 서경 동쪽의 목멱산 가운데에 있다’는 뜻이 된다. 과거에는 이 성을 동황성으로 보았으나 그는 황성으로 본다. 복 교수의 해석이 고구려 수도인 평양을 찾는 단서가 돼준다.

국내성 광개토왕비는 없다

광개토태왕은 고국원왕의 손자다. 고구려는 광개토태왕의 아들인 장수태왕 때 다시 평양성으로 천도(6차 천도)하니, 광개토태왕릉과 그 비석은 황성에 있어야 한다. 그런데 광개토태왕릉비는 지금 지안에 있다. 그럼 지안이 바로 황성이 되어야 한다.

삼국사기는 국내성을 2대 유리명왕부터 10대 산상왕 때까지의 수도였다고 밝혀 놓았다(참조). 그렇다면 국내성 근처에서는 19대인 광개토태왕의 능비가 발견될 수 없다. 삼국사기만 제대로 봐도 국내성에는 광개토태왕비가 발견될 수 없다는 것이 자명해지는데 국사 교과서는 광개토태왕비가 있는 지안을 국내성으로 비정하는 무지(無知)를 보인다.

지안을 국내성으로 처음 비정한 이는 일제 때 활동한 일본인 학자 도리이류조(鳥居龍臧)였다. 일제 때는 고구려사는 물론이고 역사 연구 자체가 일천했으니 정확한 역사를 추적할 수 없었다. 도리이는 제한된 자료와 자기 판단으로 지안을 국내성으로 비정했다. 그런데 광복 70년이 된 지금까지 대한민국의 역사학자들은 속절없이 이를 따른다.

에서 보듯 고구려는 95년간 평양을 수도로 삼았다가 1년간 환도성으로 천도했다. 그리고 황성에서 84년을 보내고 평양성으로 수도를 옮겼다. 고구려는 85년 만에 다시 평양성을 수도로 한 것이다. 그렇다면 85년 전의 평양성과 85년 후의 평양성은 같은 곳이라고 보아야 한다.

그런데 우리 역사학계는 서로 다른 곳으로 분석해왔다. 85년 후 옮겨간 평양성은 이북의 평양성에 있고 그전의 평양성은 어디인지 모른다는 것이 대세였다. 국사 교과서는 85년 전의 평양에 대해선 아예 거론도 하지 않는다. 고구려가 평양성(85년 전의 평양)을 처음 수도로 삼은 것은 서기 247년인 11대 동천왕 21년 2월이다.

이 때문에 동천왕은 “환도성은 병란을 치렀기에 다시 수도로 삼을 수 없다”며 평양성을 쌓아 백성과 종묘와 사직을 옮기게 했다(천도를 했다는 뜻). 이 사실을 전한 삼국사기는 이어 ‘평양은 본디 선인(仙人) 왕검이 살던 곳으로, 왕의 도읍터 왕검이라고도 한다[平壤者本仙人王儉之宅也 或云王之都王儉]’라고 기록했다. 왕검은 단군을 가리킨다.

삼국유사에 따르면 아사달(태백산 신단수 아래 ‘신시’라고도 한다)에서 나라를 연 단군왕검은 평양성으로 도읍을 옮기면서(첫 번째 천도) 비로소 조선이라 했다고 한다. 삼국유사를 편찬한 일연은 ‘이 평양성이 지금[삼국유사를 편찬한 고려]의 서경이다’라는 주를 달아놓았다. 단군왕검이 첫 번째로 천도한 곳이 평양인데, 고구려의 동천왕은 선인 왕검이 살던 곳이 평양이라고 하면서 천도를 했으니, 고구려는 고조선을 이은 것이 분명해진다.

고조선 평양이 고구려 평양

그런데도 모용황이 침입할 의지를 굽히지 않자 고국원왕은 12년 8월 환도성으로 ‘피난성’ 천도를 했다. 그러자 그해 12월 모용황이 남로(南路)와 북로(北路)로 침공했다. 이 공격으로 모용황군은 환도성을 함락시키고 고국원왕의 부인과 어머니를 붙잡았다. 그러나 고국원왕은 단웅곡이라는 곳으로 도주해 붙잡히지 않았다. 고국원왕 생포에 실패한 모용황군은 고구려를 굴복시키기 위해 고국원왕 아버지인 미천왕 무덤을 파 시신을 끌고 갔다.

전연에 지고 백제에 죽고

처절하게 패배한 고국원왕은 환도성은 물론이고 평양성으로도 들어갈 수 없어 평양 동쪽의 목멱산 가운데에 있는 황성으로 옮겨간 것이었다. 다행인 것은 전연군이 고국원왕을 굴복만 시키려 했다는 점이다. 전연은 중국으로 쳐들어갈 뜻이 있었기에 고구려 땅을 장악하기 위한 부대는 남겨놓지 않았다.

고국원왕은 당나라에 끌려갔던 고구려의 마지막 임금 보장왕 다음으로 고단했던 임금이다. 고구려와 백제는 같은 동명성왕을 시조로 모신 이복형제 사이다. 그래서인지 고국원왕 선대에서는 한 번도 싸운 적이 없었다. 그러나 사신도 교환하지 않았다(백제와 고구려는 망할 때까지 서로 단 한 번도 사신을 보내지 않았다).

고구려를 굴복시킬 정도로 강력했던 전연은 모용황이 죽으면서 약해졌다. 서쪽에서 일어난 전진(前秦)이 맹렬하게 공격해왔기 때문이다. 전연은 중국 진출이란 꿈을 접고 방어에 급급하다 무너져갔다. 견디지 못한 전연에서는 ‘태부(太傅)’라는 높은 벼슬을 가진 모용평이 고구려로 도주해왔는데, 복수심에 불탄 고국원왕은 그를 붙잡아 전진으로 보냈다. 그해 전연은 패망했다(고국원왕 40년, 서기 370년).

고대에는 전쟁에서 승리해 약탈하는 것이 국력을 키우는 가장 빠른 길이었다. 전연이 패망하기 1년 전(369), 힘을 회복한 고국원왕은 백제 때리기에 나섰다. 2만 병력을 이끌고 남쪽으로 백제를 치러 간 것.

그런데 치양이란 곳에서 싸우다 패배했다. 전연에 패한 후 처음으로 기병한 것이 백제와의 첫 전쟁이었는데, 고구려는 또 패배한 것이다.

그러자 2년 뒤(371) 백제의 근초고왕이 복수를 해왔다. 3만 병사를 이끌고 원래 고구려의 수도였던 평양성을 공격했다. 고국원왕은 병사를 이끌고 막으러 나갔다가 조준하지 않고 쏜 화살인 ‘헛살[流矢]’에 맞아 두 달 뒤 붕어했다. 그러한 고국원왕의 손자가 광개토태왕이다. 광개토태왕은 할아버지의 원한 갚기에 나섰다.

광개토태왕비는 그의 아들 장수태왕이 세운 것이라, 당대의 일은 삼국사기보다 더 상세히 기록해놓았다. 광개토왕비는 백제에 대한 원한이 얼마나 사무쳤는지 백제를 ‘백잔(百殘)’과 ‘잔국(殘國)’으로 새겨놓았다. 이 비문에는 이러한 내용이 있다(원문은 생략. △는 비문에서 판독이 되지 않는 글자).

광개토태왕은 전연을 세운 선비족의 잔당도 토벌했다. 광개토태왕비는 선비족을 패려(稗麗)로 표현했다. 비문은 광개토태왕이 패려를 쳐서 얻은 새로운 영토를 시찰까지 했다며 이렇게 표현했다(원문 생략).

광개토왕과 장수왕의 복수

광개토태왕이 백제를 친 것은 남진정책, 선비를 두들긴 것은 서진정책이라고 할 수 있다. 그런데 국사 교과서는 고구려의 남진정책은 장수태왕 때 한 것이라고 적어놓았다. 그렇게 본 이유로 장수태왕 때 평양으로 천도한 것을 꼽는다. 국사 교과서 편찬자들은 장수태왕이 수도로 삼은 평양은 이북 평양이라는 고정 관념에 사로잡혀 그런 판단을 했다.

그러나 삼국사기를 보면 장수태왕이 천도한 곳은 85년 전 수도로 삼은 평양이다. 삼국사기 고국원왕 조는 평양 동쪽에 황성이 있다고 했으니, 평양은 황성의 서쪽에 있어야 한다. 황성은 지금의 지안이니, 평양은 지안 서쪽에 있어야 하는 것이다. 그런데 이북 평양은 지안의 남쪽에 있다. 따라서 ‘장수태왕이 천도한 평양은 이북 평양’이라는 국사 교과서의 주장은 삼국사기 내용과 완전 배치된다.

장수왕이 옮겨간 평양이 지안(황성)의 서쪽에 있다는 것은 요나라 역사서인 요사(遼史) 지리지를 통해서도 확인된다. 요사는 지금의 랴오닝(遼寧)성 랴오양(遼陽)시가 광개토태왕 때 고구려가 도읍을 옮긴 평양이라고 밝히고 있다. 요사는 장수태왕이 아닌 광개토태왕 때 고구려가 평양으로 천도했다고 설명한다(이에 대한 자세한 기사는 신동아 2013년 2월호 참조).

삼국사기는 고국원왕 13년 7월 조(앞에서 ‘동’을 고딕으로 표현한 부분)에서 ‘(도읍을) 평양 동쪽 황성으로 옮겼다. 이 성(황성)은 지금 서경의 동쪽 목멱산 가운데 있다’고 함으로써, 고구려의 평양은 고려의 서경이었음을 분명히 하고 있다. 고조선에 대한 기록을 남긴 삼국유사도 ‘(고조선이 수도로 삼은) 평양은 고려의 서경이다’라는 주를 달아놓았다.

이는 평양에 대한 현재 해석을 완전 뒤집는 중대한 발견이 아닐 수 없다. 한국 역사학계는 고려가 서경이라고 한 평양은 이북 평양이라고 고집해왔기 때문이다. ‘이북 평양이 고려와 조선의 평양이다’라는 주장은 삼국사기와 삼국유사 기록과 다르다.

고구려의 평양이 이북 평양이 아니라는 것은 조선시대 청나라에 사신 일행으로 갔던 이들이 써놓은 여행기에서 숱하게 나온다. 대표적인 것이 박지원의 ‘열하일기’다. 박지원은 ‘압록강을 건너 요양 근처로 가니 그곳을 평양이라고 한다. 조선에 있는 평양과 어떻게 다른가’란 의문을 남겨놓았다.

장수태왕은 南進 아닌 西進

요동에 있는 평양을 이북의 평양으로 끌고 온 것은 조선이다. 아버지 이성계를 도와 고려를 뒤집은 이방원이 명나라 황실에 ‘화녕과 조선 중에 나라 이름을 정해달라’고 하자 명 황제가 조선을 골랐다. 그때 조선은 요동을 장악하지 못했다. 요동을 수복하려는 최영을 죽이고 등극한 것이 이성계였기 때문이다. 따라서 이북 평양을 평양이라 부르며 기자의 사당과 기자의 무덤을 지었다. 이 정책이 성공해 요동에 있는 평양과 별도로 이북 평양이 만들어지면서 역사 추적에 혼란이 생겼다.

장수태왕이 평양으로 다시 수도를 옮긴 것은 고구려의 국력이 회복됐다는 뜻이다. 고구려를 괴롭히다가 사라진 연나라(전연)는 그 후 다시 일어나는데, 이 연나라를 앞의 연과 구분하기 위해 후연(後燕)이라고 한다. 후연은 장수태왕의 고구려와 맞서다 세력이 약해져 황실이 바뀌는데, 이를 북연(北燕)이라고 한다. 북위(北魏)가 공격하자 북연 황제인 풍홍은 고구려로 도주해왔다.

장수태왕은 그를 2년 정도 받아줬다가 죽여 북위로 보냈다. 장수태왕은 선비족이 세운 연나라를 영원히 멸망시킨 것이다. 증조부인 고국원왕의 원수를 단단히 갚은 장수태왕은 평양으로 천도(427)하고 48년이 지난 475년(장수왕 65년) 백제의 수도인 한성(漢城)을 공격하고 백제 개로왕을 잡아 죽였다. 아버지 광개토태왕에 이어 또 고국원왕의 원수를 갚은 것이다.

고구려는 이렇게 장악한 한성을 고구려가 수도로 삼았던 평양성, 국내성과 함께 3경으로 삼았다는 것이 중국 정사인 북사(北史) 등에 있는 기록이다. 그러한 고구려는 함께 북연을 없앤 북위와 대등한 관계를 유지하며 100여 년간 싸우지 않고 잘 지냈다.

고구려는 705년 역사에서 233번 외국에 사신을 보냈는데 그중 37%에 해당하는 87회를 북위와 교환했다. 장수태왕-문자명왕-안장왕-안원왕 4명의 왕만 상대한 것이 북위인데, 이렇게 많은 사신을 보낸 것은 고구려가 북위와의 외교에 전력을 기울였다는 뜻이다. 장수태왕 때 고구려는 신라를 속국처럼 데리고 있었고 백제에는 치명적인 일격을 가했으니 남쪽은 신경 쓸 필요가 없었다. 그리고 새로 강국이 된 북위와의 관계에 전력을 기울였으니, 그때의 고구려 정책은 서진정책으로 보아야 한다.

장수태왕의 고구려가 이북 평양으로 천도했다고 명시적으로 밝힌 것은 일제 때 조선사편수회가 만든 조선사다. 조선사는 장수태왕의 고구려가 남진정책을 폈다고 써놓았다. 일제는 고구려의 힘이 제대로 알려지는 것이 싫어 이렇게 했을 수 있는데, 한국 역사학계는 이를 검토하지 않고 받아들여 앵무새처럼 그대로 사용해왔다.

의무려산이 요동 · 요서의 기준

강성기의 고구려가 랴오양시 인근에 있는 평양을 다시 수도로 삼았다면 고구려는 서진을 한 것이 분명하다. 고구려는 광개토태왕 때 이미 패려를 정벌해 새로 확보한 영토를 광개토태왕이 둘러보는 유관토경(遊觀土境)을 했고 장수태왕 때는 북연의 황제를 죽였으니 서쪽으로 영토를 넓혔을 것이 분명하다.

흔히 말하는 만주평원은 요하 좌우에 있는 드넓은 평야를 가리킨다. 지금은 요하 동쪽을 요동, 서쪽을 요하라고 하지만, 현지에 가서 보면 요동과 요서는 요하라는 물길을 통해 하나로 연결됐음을 알 수 있다. 현재 우리 역사학계는 전성기의 고구려가 요하를 지나 지금의 요서평원 어디쯤을 국경선으로 삼았을 것으로 막연히 추측한다.

우리 역사학계의 큰 오류 중 하나는 고구려는 돌성[石城]만 쌓았다는 인식이다. 우리도 토성(土城)을 쌓았다. 대표적인 것이 서울 풍납동에서 발굴된, 백제가 쌓았다고 보는 대규모 토성이다. 요하 동서에는 이렇다 할 돌산이 없어 돌성을 지을 방법이 없다. 그곳에서는 토성을 지어야 한다. 랴오닝(遼寧)성의 베이전(北鎭)시에 가면 고구려 때 쌓은 것이 확실한 토성의 흔적을 볼 수 있다.

베이전시는 요서 지역의 요하평원이 끝나고 ‘의무려산(醫巫閭山)’이라는 남북으로 긴 산맥이 시작되는 곳에 있다(중국은 산맥을 산으로 표기한다). 그러한 베이전시에는 고구려와 동시대인 북위의 양식과는 전혀 다른 마애불상이 있다. 고구려를 상징하는 돌로 만든 무덤도 발견됐다(그러나 오래전에 도굴돼 유물은 없었다). 이는 고구려가 의무려산 동쪽을 확실한 영토로 지배했다는 뜻이다.

고구려와 대륙 세력은 의무려산을 놓고 일진일퇴를 거듭했을 것이다. 그래서 일각에서는 요동·요서를 나누는 기준은 요하가 아니라 의무려산으로 보아야 한다고 지적한다. 그런데 전성기 고구려는 의무려산을 넘어 만리장성 동쪽 끝인 산해관(山海關)까지 차지했다는 증거가 있다. 산해관 동쪽에 갈석산이 있는데 중국인들은 이 산을 동쪽(왼쪽)에 있는 갈석산이라 하여 좌갈석으로 불렀다. 갈석산은 삼국지의 주역인 조조가 오른 곳으로 유명한데 지금도 그 이름으로 불린다.

만리장성 근처까지 차지

당나라 때 ‘두우’라는 중국인이 만든 책 ‘통전(通典)’에는 ‘’지금(당나라 시절) 북평군 남쪽 20여리는 고려(고구려) 땅인데 그곳에 좌갈석이 있다[今北平郡南二十餘里 則高麗中爲左碣石]’라고 해놓았다. 이는 고구려가 좌갈석산을 차지했다는 의미인데 그렇다면 고구려는 의무려산을 넘어 산해관 근처까지 차지하고 있었던 것이 된다. 전성기의 고구려는 만리장성까지 영토를 확장한 것이다.

그러나 우리 역사학계는 의무려산도 넘어가지 못한 모양으로 고구려 최대 영토를 그린다. 고구려가 이북 평양으로 천도했다고 잘못 비정했으니, 고구려의 서쪽 경계선도 좁게 그리는 어리석음에 빠져버린 것이다. 그래서 웃는 것은 통전을 비롯해 많은 사서와 고구려의 유적과 유물이 있는 땅을 차지한 중국이다. 한국 역사학계는 언제 식민사학에서 벗어날까. 고구려의 원혼이 땅을 칠 노릇이다.

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)