-장강명, ‘한국이 싫어서’ 중에서

광복 70년을 맞은 올해 장강명의 소설 ‘한국이 싫어서’가 화제가 된 것은 시사하는 바 크다. 2030세대는 조국을 버리고 혈혈단신 호주로 이민한 여주인공 ‘계나’에게서 대리만족을 느꼈다. 한국 사회가 지옥 같아 살기 힘들다는 ‘헬조선 신드롬’의 단면이다.

2030세대에게 2015년의 한국은 어떤 존재일까. 그리고 이들이 50, 60대 기성세대가 되는 30년 후 한국은 어떤 모습일까. ‘신동아’는 창간 84주년을 맞아 현재 우리 사회의 담론으로 자리한 헬조선 신드롬의 원인을 찾고, 젊은 세대가 희망하는 ‘미래 한국’을 가늠해보기 위해 2030세대를 대상으로 설문조사를 실시했다. 설문조사 진행은 ‘온·오프라인 리서치 기업 엠브레인’이 맡았으며, 만 20~39세 전국 남녀 1600명이 참여했다(20~24세/25~29세/30~34세/35~39세, 남녀 집단별 각 200명 동수).

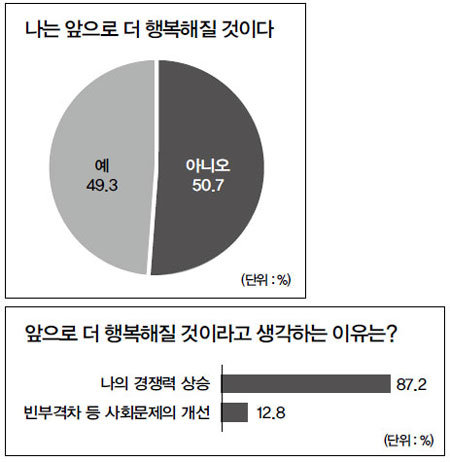

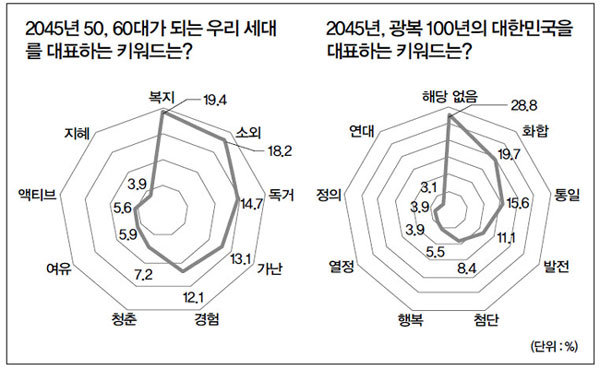

설문조사 결과 2030세대의 현실 인식은 매우 어두웠다. 소득격차 등의 사회문제가 개선될 것이라는 기대도 상당히 낮았다. 신동아는 이번 설문조사를 통해 2045년 대한민국을 대표하는 키워드를 찾고자 ‘열정’ ‘행복’ ‘발전’ ‘통일’ 등 긍정적인 단어들을 제시했다. 그러나 가장 높은 응답을 기록한 항목은 ‘해당 없음’(28.8%)이었다.

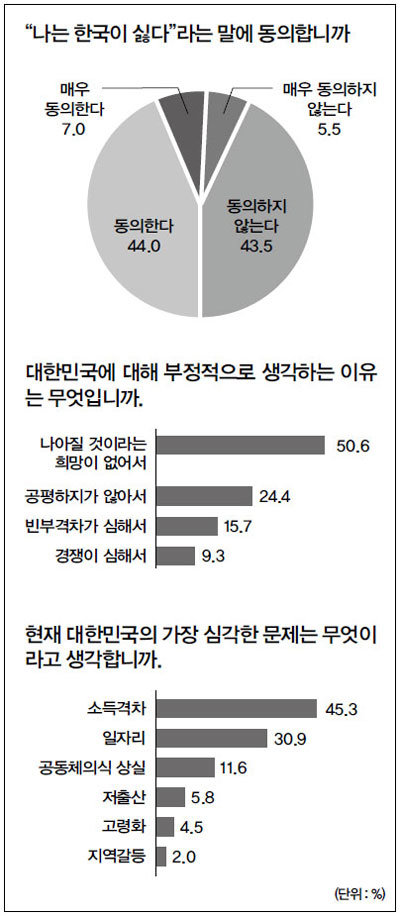

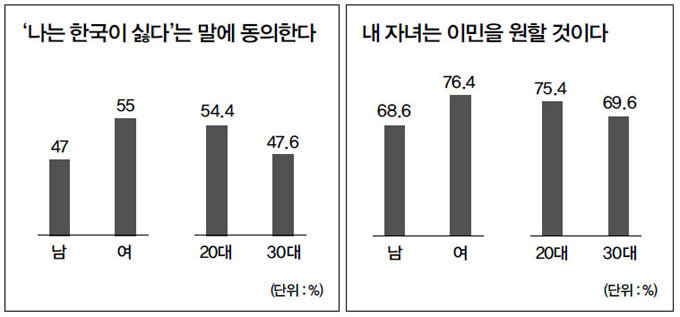

영화 ‘국제시장’의 덕수와 영자는 부부싸움을 하다 애국가가 나오자 싸움을 멈추고 태극기를 향해 서서 가슴에 손을 얹는다. 덕수와 영자의 막내자녀나 손자뻘인 요즘 2030세대라면 어떨까. “‘나는 한국이 싫다’는 말에 얼마나 동의하느냐”는 질문에 동의한다(51%)는 응답과 동의하지 않는다(49%)는 응답은 절반씩 비슷하게 나왔다. 둘 중 한 명은 한국이 싫은 것이다. 대한민국에 대해 부정적으로 생각하는 이유는 뭘까. 공평하지 않고(24.4%), 빈부격차가 심하고(15.7%), 경쟁이 심하기(9.3%) 때문보다 앞으로 나아질 것이라는 희망이 없기(50.6%) 때문이라는 생각이 강했다.

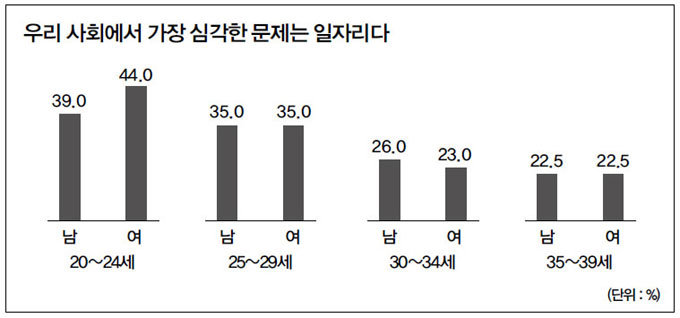

2030세대는 오늘날 한국의 가장 심각한 문제로 소득격차(45.3%)와 일자리(30.9%)를 꼽았다. 하지만 연령별로 보면 20대와 30대의 생각이 확연하게 갈렸다. 30대는 과반수가 소득격차(51.4%)를 가장 심각한 문제로 꼽았지만, 20대는 소득격차(39.3%)만큼이나 일자리(38.3%) 문제를 심각하게 여겼다.

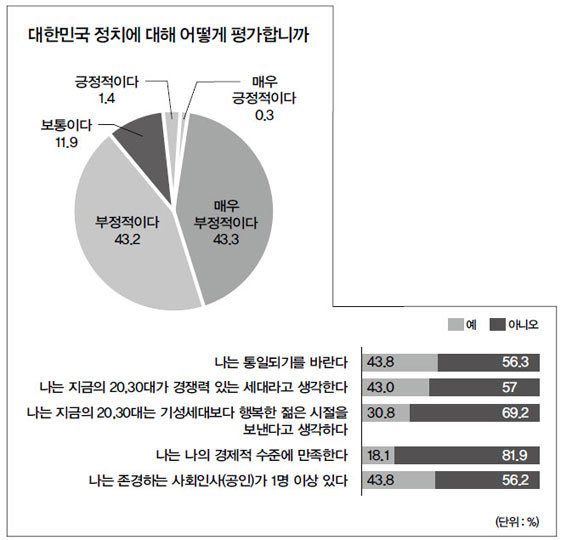

이 같은 설문조사 결과는 정치권에서 가장 겸허하게 받아들여야 할 것 같다. 대한민국 정치를 평가해달라는 요청에 10명 중 9명 가까이(86.5%)가 ‘부정적’이라고 응답했다. 나아질 것이란 희망도 정치에 대해서는 유독 약했다. ‘2045년, 우리나라 정치인들은 지금보다 더 존경받을 것이다’란 말에 동의한 사람은 9.4%에 그쳤다.

‘너희 영어는 혀에 ‘빠다’를 바른 듯 R과 L, F와 P 발음을 잘 구별하더라. 그것도 우리 기러기 아빠들이 외로움 참아가며 너희를 어미와 함께 외국에 보냈던 덕이다.’ 김광일 조선일보 논설위원의 9월 22일자 칼럼 ‘늙는다는 건 죄가 아니다’는 기성세대가 자식 세대에 대해 가진 인식을 잘 드러낸다.

하지만 신동아 설문조사 결과에 따르면 2030세대는 이런 기성세대 인식에 동의하지 않는다. 2030세대는 자신들이 경쟁력 있는 세대(43%)라고 자신하지도 않고, 기성세대보다 행복한 젊은 시절을 보낸다고도 생각하지 않는다(69.2%). 자신의 경제적 수준에 만족(18.1%)하는 사람도 소수다. 존경하는 사회인사(공인)를 1명 이상 가진 젊은 세대는 많지 않고(43.8%), 통일을 바라는 이도 다수가 아니다(43.8%).

청춘은 배고프다. 갈증이 심하다. 어느 시대에나 그랬다. 그렇다면 옛 청춘들도 미래를 음울하게 내다봤을까.

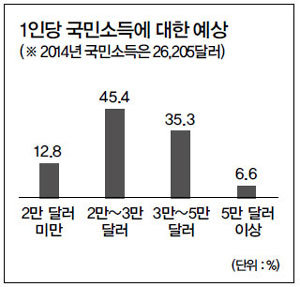

30년 전인 1985년 우리의 1인당 국민소득(GNI)은 2309달러였다. 현재는 2만6205달러(2014년 기준)로 10배 이상 뛰었다. 그렇다면 30년 후인 2045년 1인당 국민소득은 얼마나 될까. 2030세대는 현재와 비슷하거나 다소 높아지는 수준에 머물 것으로 예상했다. ‘2만 달러 이상, 3만 달러 미만’일 것이라는 응답률이 45.4%로 가장 높았고, ‘3만 달러 이상, 5만 달러 이하’라는 응답은 35.3%였다. ‘5만 달러 이상’으로 본 응답자는 6.6%밖에 안 됐다.

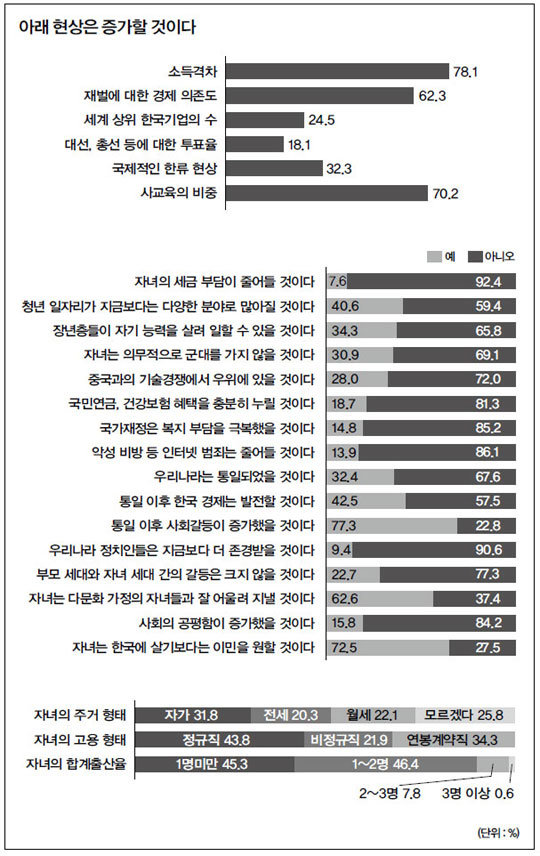

30년 후엔 몇 가지 사회현상이 지금보다 악화될 것으로 내다봤다. 소득격차가 더 벌어지고(78.1%), 재벌에 대한 경제 의존도가 더 높아진다는 것(62.3%). 사교육 비중도 늘 것(70.2%)이라고 응답했다. 세계 상위 한국 기업의 수(24.5%), 대선·총선 등의 투표율(18.1%), 국제적인 한류 현상(32.3%)이 증가할 것이란 기대는 낮은 편이었다.

2030세대는 자기 자녀 세대의 세금부담이 늘고(92.4%), 국가 재정은 복지 부담을 극복하지 못하고(85.2%), 국민은 국민연금, 건강보험 등의 혜택을 충분히 누리지 못할 것(81.3%)으로 전망했다. 사회의 공평함이 증가할 것이란 기대는 현저히 낮았고(15.8%), 지금처럼 부모 자식 간 갈등은 클 것(77.3%)으로 생각했다.

중국과의 경쟁에서 우위에 있을 것(28%)이란 전망이나 청년 일자리가 지금보다는 다양한 분야로 많아졌을 것(40.6%)이란 기대는 다수의 위치를 점하지 못했다. 장년층이 자기 능력을 살려 일할 수 있을 것(34.3%)이란 예상도 낮은 편이었다.

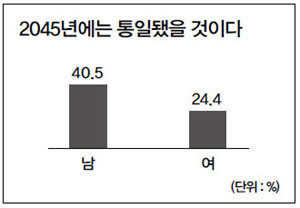

2045년에 통일이 됐을 것이란 예상은 32.4%로 높지 않았다. 통일 이후 한국 경제가 발전할 것이란 기대는 42.5%인 반면 통일 이후 사회 갈등이 증폭했을 것이란 걱정은 77.3%에 달했다.

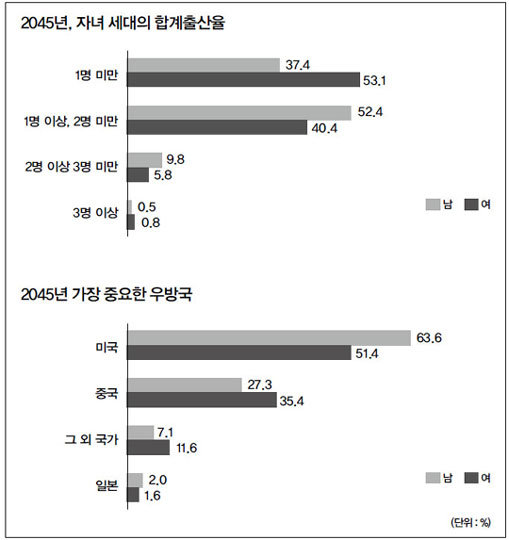

내 자녀의 주거 형태는 자가(31.8%)일 것이란 기대가 가장 많았으나, 전세(20.3%)나 월세(22.1%)일 것이란 예상도 적지 않았다. 자녀의 고용 형태도 정규직(43.8%)이라는 응답이 가장 많았지만 비정규직(21.9%) 응답도 적지 않았다. 자녀의 합계출산율은 1명 미만(45.3%)과 1~2명(46.4)이 다수를 점했다.

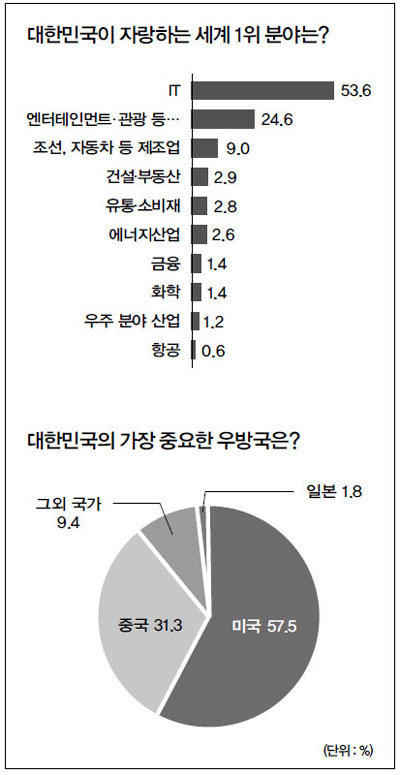

한국이 자랑할 세계 1위 분야로는 IT(53.6%)와 엔터테인먼트 등 문화산업(24.6%)을 꼽았고 조선, 자동차 등 제조업(9%) 등에 대한 기대는 낮았다. 우리에게 가장 중요한 우방국으로는 미국(57.5%)이 꼽혔고 중국(31.3%)이 그 뒤를 이었다. 일본(1.8%)은 홀대받았다.

이러한 미래 한국에서 2030세대는 자신들의 자녀는 탈(脫)한국, 즉 이민을 원할 것(72.5%)으로 예상했다.

이번 설문조사 결과에서는 연령별 및 성별 특색이 나타났다. 몇몇 질문에서 남성보다는 여성이, 30대보다는 20대가 부정적으로 응답하는 경향이 두드러졌다. 대표적인 예가 ‘나는 한국이 싫다’라는 말에 대한 동의 비율이다. 남성(47%)보다 여성(55%)이, 30대(47.6%)보다 20대(54.4%)가 더 높았다. ‘내 자녀는 이민을 원할 것’이란 응답도 30대(69.6%)보다 20대(75.4%), 남성(68.6%)보다 여성(76.4%)이 더 많았다.

‘알파걸’ 시대라지만 일자리에 대한 걱정은 남성보다 여성이 훨씬 심했다. 성과 연령별 8개 집단 중 ‘우리 사회에서 가장 심각한 문제는 일자리’라고 인식한 비율이 가장 높은 집단은 20~24세 여성(44%)이었다. 이번 설문조사 실무를 담당한 진명언 엠브레인 연구원은 “남성은 군복무를 하기 때문에 취업시장에서 경쟁자는 20~24세 여성과 25~29세 남성”이라며 “두 집단의 응답 차이가 9%포인트에 달하는 것은 여전히 여성이 취업에 상대적으로 불리한 현실을 드러낸다”고 분석했다.

여성은 남성보다 미래에 대해서도 더 비관적이었다. 2045년 우리 사회의 공평함이 증가했을 것이란 질문에 남성은 19.1%가 ‘예’라고 답했지만, 여성은 이보다 7%포인트가량 낮은 12.5%만 ‘예’라고 답했다. 자기 자녀의 주거 형태가 자가일 것(남 35.5%, 여 28.1%)이란 응답, 자기 자녀의 고용 형태가 정규직일 것(남 48.4%, 여자 39.3%)이란 응답 모두 여성이 7%포인트 이상 낮았다. ‘계나’가 될 가능성은 역시 남성보다 여성이 높은 셈이다.

고령화 사회에 진입하면서 장년층에 대한 인식도 달라진다. ‘액티브 시니어(Active Senior)’라는 말이 등장하면서 장년층을 타깃으로 한 상품이나 서비스가 연일 증가 추세다. 2030세대도 30년 후에 행복한 노년을 기대할까. 신동아는 ‘지혜’ ‘액티브’ ‘여유’ ‘청춘’ ‘경험’ ‘가난’ ‘독거’ ‘소외’ ‘복지’ 등의 키워드를 제시하고 2045년에 5060대가 될 2030세대의 키워드를 골라달라고 했다. ‘복지(19.4%) 혜택을 받는 소외(18.2%)되고 가난(13.1%)한 독거(14.7%) 계층’. 2030세대는 자신들의 노년을 이렇게 전망했다.

2015년, 광복 70년의 대한민국 키워드를 말할 때 빼놓을 수 없는 것이 ‘헬조선’이다. 이번 설문조사에서 광복 100년 대한민국의 키워드는 앞서 말했듯 ‘열정’ ‘행복’ ‘발전’ ‘통일’ 등에서는 찾을 수가 없다. 한 가지 눈여겨볼 것은 2030세대가 소망하는 키워드가 ‘화합’(19.7%)이라는 점이다. 소득과 일자리, 공평무사(公平無私)가 상실된 시대에 이들이 가장 갈급하는 것이 계층 간, 세대 간 불화를 해소하는 것이란 사실은 정당하면서도 가슴 아픈 진단이 아닐 수 없다.

![[전쟁이 남긴 빈자리②] 혼자 아닌 ‘연대’로... 요르단 난민들의 회복 공동체](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/3f/d5/4a/693fd54a1f36a0a0a0a.jpg)