- ‘미다스의 손’ 별명 붙은 베스트셀러 제조기

- 매일 108배 하고 금강경 암송하는 까닭

- ‘정의’는 어떻게 베스트셀러가 됐나

- 세상에 필요한 책을 찾아내는 방법

- “김영사가 한 권의 책이 되게 하고 싶다”

가정집을 고쳐 만든 사옥은 현대적인 외관과 달리 마룻바닥으로 돼 있었다. 신발을 벗고 들어서니 반들반들 올라오는 나무의 윤기가 마음을 편안하게 한다. 알고 보니 전 직원이 매일 아침 8시30분부터 45분까지 청소를 하는 덕분이란다. 직급, 성별의 차별 없이 사장부터 말단까지 함께 걸레질하고 변기를 닦는 회사, 그러고 나서는 조회를 하며 “안녕하십니까, 반갑습니다, 좋은 하루 되십시오” 인사를 나누는 회사. 책 내는 얘기에 앞서 회사 소개부터 듣기로 했다. 뭔가 많이 독특해서다.

이 회사에는 규칙이 많다. “슬리퍼에는 각자 이름을 쓰고, 본인 슬리퍼만 신도록 하며, 자기 이름이 쓰여진 신발장을 이용한다” “화장실 사용 후 꼭 주위를 점검하고, 나와서 불을 끈다” “개인 컵을 사용하고, 각자 씻어서 보관한다”…. 김영사에 입사하는 사람은 이런 규칙 23개가 적힌 ‘김영사 신입직원이 알아둘 일’을 전달받는다.

마음에 새겨 실행할 일

이 글은 모두 박 대표가 직접 썼다. 김영사 새내기들이 입사해 가장 먼저 배우는 것은, 어떻게 하면 재시험 없이 이 테스트를 통과할 수 있는가 하는 것이다. 선배들은 저마다 노하우를 갖고 있다. 장재경 미디어기획부 팀장은 “전체 내용을 녹음한 뒤 반복해서 들었더니 한 번에 통과했다”고 했다. 옆자리 누군가는 주요 단어를 체크해 줄기를 잡아가는 키워드 학습법을 활용했단다. 각자 자신에게 맞는 암기법을 몸에 익혀두는 건 중요하다. 시험이 끝나도 ‘명심문’ 외우기는 끝나지 않기 때문이다. 김영사 직원들은 매일 아침 조회 때마다 한 항목씩 ‘명심문’ 내용을 낭송한다. 역시 독특하다. 회사에 대해 조곤조곤 설명하는 박 대표도 ‘냉철한 경영자’와는 거리가 멀어 보인다. 알고 보니 그는 강원도 백담사 근처의 인제군 용대리에서 태어났단다. 상대가 오해하지 않을까 걱정하지 않고 “우리 회사 깨끗하죠” “우리 회사 멋있죠” 자랑하는 품이 서울깍쟁이는 아니다 싶었다.

“제 바람이 회사가 집보다 깨끗하고 편안한 공간이 되는 거거든요. 어쩔 때는 집보다 더 긴 시간을 보내는 곳인데 마음이 불편하면 안 되잖아요.”

그래서 1층 거실 밖으로 잔디가 펼쳐진 정원을 만들었다. 한옥마을을 향해 난 창으로는 소나무 가로수 사이 드문드문 드러난 기와지붕과 가회동 성당 첨탑이 내다보인다. 새소리가 들리고, 시원한 바람도 자유롭게 드나든다. 곳곳에 놓인 책장에는, 당연하지만, 책이 가득하다. 회사라기보다는 집 같은 곳. 이 공간에서 그는 마치 아버지 같아 보였다.

월급쟁이 의식 VS 사장 의식

지금까지 김영사가 출간한 책은 3000여 종. 그중 베스트셀러 반열에 오른 책이 1000여 권에 달하니 ‘가장 많은 베스트셀러 목록을 보유하고 있는 출판사’라는 세간의 평도 틀린 말은 아니다. 그러니 이제 물어볼 차례다. 요즘은 ‘가족 같은 조직’보다 ‘집은 집, 회사는 회사’ 선을 긋고 사원들의 개성을 존중하는 조직에서 오히려 창의적인 결과물이 탄생하는 것 아닌가. “자신이 소속한 사회의 발전이 진정 나의 발전의 길임을 알아서, 김영사의 발전을 통하여 나의 발전을 꾀하고 나아가 우리의 가장 높은 목표를 달성한다”니, 이 ‘다짐’에 정말 모든 사원이 공감하는지 말이다. 박 대표는 “그렇지 않다면 도대체 왜 이 회사에 다니는가”라고 반문했다.

“제가 가장 이해하지 못하는 게 월급쟁이 의식이에요. 회사는 스스로 원하는 일을 하면서 자아를 실현하고 세상에 기여할 수 있는 공간이잖아요. 단지 월급을 받기 위해 일한다면 너무 불행하지 않을까요. 오전 9시부터 오후 6시까지, 하루 중 가장 빛나는 시간을 어쩔 수 없이 보내야 할 이유가 없죠. 저는 누구에게나 자기 삶의 주인으로 살라고 말해요. 스스로 살아 움직이고 하고 싶은 일을 하고, 그렇게 해서 행복해지라고. 명심문에서 세상의 근본은 ‘나’이고 목표는 ‘나의 행복’이라는 게 그런 뜻이에요.”

박 대표가 그렇게 일했다. 이화여대 수학과에서 컴퓨터를 전공한 그는 졸업 뒤 동기들이 기업 전산실 프로그래머 등으로 진출할 때 “평생 컴퓨터 앞에 앉아 있을 자신이 없어서” 출판사 문을 두드렸다. 중학교 때부터 아버지 방에서 헤르만 헤세와 니체 키에르케고르를 즐겨 읽었을 정도로 철학에 관심이 많았다. 우리는 어디에서 왔다가 어디로 가는가, 인생은 무엇인가에 대한 풀리지 않는 의문 때문에 대학 시절 철학을 부전공하기도 했다. 1979년 공채로 입사한 평화출판사는 작은 규모였지만 그래서 더 좋았다. 출판사 사람들이 하는 모든 일을 거기서 배웠다.

“주인으로 일하라”

“사장이 아침마다 일의 진척을 체크하느라 정신이 없었어요. 편집장한테 우리가 먼저 회의를 해서 매일 할 일을 보고하는 게 낫지 않겠느냐 했죠. 그런데 왜 시키지도 않은 일을 하느냐고, 하고 싶으면 미스 박이나 하라는 거예요.”

그날부터 아침마다 혼자 업무보고를 했다. 사장이 쓸 만하다 싶었는지 점점 중요한 일을 시키기 시작했다. 그렇게 3년이 되자 사장이 하는 일은 그도 다 할 수 있게 됐다. 출판계에는 ‘평화 미스 박이 일 잘한다’는 소문이 퍼졌다. 1982년 김영사 창업주 김정섭 당시 사장의 스카우트 제의를 받고 회사를 옮겼다. 백성욱 전 동국대 총장의 제자로 재가 수도자였던 김 사장은 아침저녁으로 금강경을 읽었다. 그렇지 않아도 삶과 죽음, 우주와 인간, 영원과 무한 등에 대해 호기심이 많았던 박 대표는 매일 아침 업무 보고를 하러 들어가는 길에 그와 선문답을 주고받곤 했다. 그러던 어느 날 퇴근하던 김 사장이 그의 책상 위에 툭, 금강경을 두고 갔다. 불교 집안에서 자라 불교책을 제법 읽었던 박 대표로서도 도무지 이해하기 어려운 책이었지만 그날부터, 그러니까 1984년부터 그는 매일 아침저녁으로 금강경을 읽었다. 지난 27년간 단 한 번도 거른 적이 없다고 했다. 108배도 함께 올렸다.

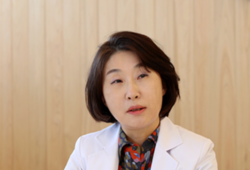

가회동 한옥마을이 내려다보이는 김영사 사옥의 박은주 대표.

한창 책 만들기에 재미가 붙었던 그 시절, 김영사에서 그는 마음을 다해 책 만드는 자세에 대해서도 배웠다. 한번은 서점에 납품한 책을 전량 회수하라는 지시가 내려왔다. 콘텐츠에 문제가 있는 것도 아니었다. 디자인과 제본 상태가 김 사장의 마음에 들지 않았기 때문이다. “우리는 수천 수만 권의 책을 만들지만 독자들에게는 각각 단 한 권뿐인 책이다. ‘이만하면 됐다’는 건 말이 안 된다.” 절로 고개가 끄덕여졌다.

그리고 1989년 1월4일, 만 31세로 김영사 주간이던 박 대표는 불쑥 회사 사장이 된다. 김 사장이 신년식에서 “오늘부터 박 주간이 사장이다. 여러분이 잘 공경하고, 따라주기 바란다”며 작별 인사를 한 것이다. 그에게 의견을 물은 적도, 미리 뜻을 비친 적도 없었다.

“아주 간단히 그 말씀만 하고 나가시더라고요. 당신이 앉았던 자리를 그대로 제게 물려주셨죠. 그 후 다시 회사에 오시거나 업무에 관여하신 적이 없어요. 지금은 전북 부안에서 수도생활을 하고 계십니다. 가끔씩 혈연도 인연도 없는 제게 회사를 물려주신 마음이 뭐였을까 깊게 생각하곤 해요. 그분은 정말 제게 스승이에요.”

31세 여사장

아무 준비 없이 사장이 되다니, 처음엔 잠시 당황스러웠다. 하지만 곧 즐거워졌다. 그의 말마따나 “늘 사장처럼 일해왔기 때문에”두렵지 않았던 게다. 게다가 이제는 마음은 사장이어도 몸은 직원인 탓에 눈 감고 지나가야 했던 것들을 하나하나 고칠 수 있게 되지 않았나. 그가 처음 한 건 사내에서 ‘미스’ ‘미스터’라는 호칭을 없앤 것이다.

“그때 저는 주간이면서도 늘 ‘미스 박’이라고 불렸거든요. 당시 문화가 그랬어요. 남자는 직책을 불러주고 여자는‘미스’라고 하고. 그게 불편해서 사장이 되자마자 싹 없앴어요. 모두를 직책이나 이름으로 불렀죠. 또 후배한테도 존댓말 하는 문화를 만들었고요. 경리 보는 어린 여직원이 다른 사람들 뒷일 봐주느라 제 일은 못하는 게 안타까워서 ‘자기가 사용한 컵은 스스로 닦자’ ‘책 발송 업무를 한 뒤에는 주위를 깨끗이 치우자’ 같은 규칙도 정하기 시작했어요.”

‘김영사 신입 직원이 알아둘 일’은 그때부터 그렇게 하나씩 만들어졌다. 박 대표는 “회사에서는 모든 사람이 마음 편하게 지내며 자신이 하고 싶은 일을 통해 자아를 실현할 수 있어야 한다. 그런데 규칙이 없으면 나이 어리거나, 직급이 낮거나, 여자라는 이유로 누군가 불편을 겪게 된다. 청소도 마찬가지다. 모든 사람이 한꺼번에 하지 않으면 하는 사람만 하게 되지 않나”라고 했다. 회사에서 함께 지내는 사람들이 불필요한 감정 소모를 하지 않도록, 모두 평등하게 책임과 의무를 부담하도록 시스템을 만드는 것, 그것이 그가 23개에 달하는 사내 규칙을 만든 이유다. ‘명심문’도 그 과정에서 나왔다.

“제가 사장에 취임했을 때만 해도 직원이 10명 남짓했거든요. 그때는 눈빛만으로도 ‘즐겁게 일하자’ ‘좋은 책 만들자’ 하는 서로의 마음을 나눌 수 있었어요. 그런데 회사가 커지고 사람들이 바뀌면 점점 그게 어려워지잖아요. 20년 전쯤 ‘더 이상 안 되겠다’ 싶어 정리를 하기 시작한 거지요. ‘이게 김영사의 정신이다, 우리는 이런 철학 갖고 이렇게 일한다’ 그런 걸 공유하고 싶었어요. 머리로만 아니라 마음속으로요. 깊이 체화되도록 하기 위해 암기 시험을 시작한 거죠.”

세계는 넓고 할 일은 많다

어느 날 갑자기 사장이 됐는데 잠시 당황하다가 이내 “하고 싶은 일 마음껏 할 수 있으니 신난다”고 생각했다는 사람. 그는 일도 재밌게 했다. 취임 첫해에 김우중 전 대우회장 자서전 ‘세계는 넓고 할 일은 많다’(이하 ‘세계는 넓고~’)를 펴낸 것. 출간 6개월 만에 100만부가 판매된 이 책은 한국 최초의 밀리언셀러이자 최단기간 최다판매라는 기네스 기록도 남겼다. 곧이어 출간한 ‘빵장수 야곱’ ‘내가 정말 알아야 할 모든 것은 유치원에서 배웠다’도 폭발적인 인기를 얻으며 ‘세계는 넓고~’와 함께 그해 베스트셀러 순위 1~3위를 싹쓸이했다. 박 대표 이름 앞에 ‘미다스의 손’이라는 수식어가 붙은 건 이때부터다. “첫해부터 줄줄이 대박을 치다니, 정말 타고난 기획자이신가 보다” 말을 건네자 “그게 바로 사람들의 오해”라고 말을 받는다.

베스트셀러들과 함께한 박은주 대표.

말투는 겸손하지만 안에 담긴 메시지에는 힘이 있다. 출판기획자로서 최선을 다해 살았다는, 반짝 행운이 아니라 스스로의 노력으로 좋은 책을 만든 것이라는 속뜻이다. 박 대표는 ‘세계는 넓고~’가 많은 사람의 사랑을 받은 이유로 “내가 읽고 싶은 책을 만든 것”을 꼽았다.

“기업인의 자서전은 그전에도 많았어요. 하지만 대부분 성공 스토리를 나열하는, 일종의 위인전이었죠. 저는 그 틀을 깨고 싶었어요. 사람이라면 누구나 성공과 더불어 실패도 하는데 그 경험을 솔직히 털어놓는 게 독자들에게 더 도움이 되지 않을까 싶었거든요. 제가 읽고 싶은 책이 바로 그런 거였고요. 그 마음을 김우중 회장께 전했고 김 회장도 동의하셔서 ‘세계는 넓고~’를 출간하게 된 거죠.”

지금도 박 대표가 책을 기획할 때 가장 먼저 던지는 질문은 ‘내가 이 책을 읽고 싶은가’이다. 그 다음엔 ‘가족에게 읽히고 싶은 책인가, 이웃에게 권할 수 있는 책인가, 아끼는 사람에게 추천할 수 있는 책인가’라고 차례로 묻는다. 이 질문에 ‘Yes’라는 답을 할 수 있을 때만 기획을 시작한다고 했다.

“일단 마음이 정해지면 최선을 다하는 거예요. 결과를 제가 어떻게 알겠어요. 다만 내가 이 책을 읽고 싶듯이 그렇게 다른 사람들에게도 이 책이 필요하다면 많은 독자를 만날 수 있겠지라고 생각합니다.”

그렇다면 그는 참 운이 좋은 사람이다. 자신에게 필요한 책, 자신이 읽고 싶은 책이 언제나 ‘대중’의 기호와 맞물려왔으니 말이다. 그것이 어떤 때는 소설이었다가 평전이 되기도 하고, 인문 철학 종교 자기계발서의 영역까지 넘나드는데 말이다.

“관심 분야가 다양한 건 출판기획자로서 정말 감사한 일이에요. 또 살아오면서 관심을 계발해온 면도 있는 것 같아요. 벌써 30년 동안 책을 읽어왔잖아요. 그것도 아주 날카롭고 눈 밝은 독자로 책과 만나왔어요. 그러니까 이제 책을 보면 마음의 문이 열려요. 내가 아닌 다른 사람들에게 이 책이 필요할 거야, 하는 판단이 아니라 제 마음이 저절로 움직이는 거죠. 아, 이 책이다, 지금 이게 읽고 싶다.”

2010년 대한민국을 뒤흔든 밀리언셀러 ‘정의란 무엇인가’도 그렇게 탄생했다. 2007년 미국에 있는 김영사의 스카우터가 출간 예정 도서 목록을 보내왔다. 그때는 아직 저자가 책을 쓰기도 전이라 기획안만 첨부된 상태였다. 그런데 숱한 책 제목 가운데 유독 ‘Justice(정의)’ 한 단어가 눈에 들어왔다. 강렬한 끌림이었다. ‘읽고 싶다’ 바로 그 느낌. 그는 바로 출간 계약을 맺었다. 우리 사회가 이제 한 번쯤 정의에 대해 논의할 때가 된 것 같다라는 논리적인 판단은 그 뒤에 따라왔다.

정의란 무엇인가

사실 ‘Justice’는 현지에서 큰 반향을 일으키지 못한 책이다. 영미권에서 10만부가 팔렸을 뿐이다. 그러나 우리나라의 경우 ‘정의란 무엇인가’라는 제목을 달고 출간된 직후부터 뜨거운 반응을 얻기 시작해 교보문고 개장 이후 30년 만에 인문분야 도서로는 최초로 연간 최고 베스트셀러가 됐다. 지난 4월 100만부를 돌파하며 2000년대 이후 최초의 인문학 밀리언셀러 기록도 세웠다. 박 대표가 무엇보다 뿌듯하게 생각하는 건 이 책이 우리나라 전반에 공정함과 정의에 대한 열망을 일으키며 하나의 사회 현상이 됐다는 점이다. 그는 “책을 기획할 때 나는 결과에 대해 전혀 모른다. 내가 읽고 싶은 책을 최선을 다해 만들 뿐이다. 그래도 가끔 이 정도는 되겠지 생각할 때가 있는데 이 책은 내 짐작보다 훨씬 긍정적인 방향으로 예상이 빗나간 경우”라고 했다.

한동안 자기계발서가 장악했던 출판계에서 딱딱한 ‘정의론’의 성공이 일으킨 반향은 대단했다. 또 한 번 박 대표의 ‘선구안’에 대한 찬사가 쏟아졌다. 그러나 박 대표가 단지 ‘감’만으로 이 책을 성공시킨 건 아니다. 마음이 끌리는 일을 찾아 최선을 다해 일하는 그의 업무 자세는 ‘정의란 무엇인가’ 출간 과정에서도 유감없이 발휘됐다.

2009년 말 미국에서 출간된 ‘정의란 무엇인가’ 원서를 받아들고 그가 가장 고민한 것은 출간 시기. 2010년에는 밴쿠버 겨울올림픽, 남아프리카공화국 월드컵, 광저우 아시안게임 등 굵직한 스포츠 행사가 연이어 있어 새 책을 내놓을 시점이 마땅치 않았다. 박 대표는 월드컵 위험을 무릅쓰고 6·2 지방선거 직전 책을 내놓기로 마음먹었다. 선거 기간 다양한 정치적 논의가 폭발할 때 이 책이 하나의 잣대가 돼줄 수 있을 것이라고 믿었기 때문이다. 또 정치인과 언론인 등 오피니언 리더가 선거를 앞두고 이 책에 관심을 기울이면 입소문 효과도 일어날 것이라고 생각했다. 실제로 많은 칼럼니스트가 선거 관련 원고에 이 책을 언급했고, ‘정의란 무엇인가’는 6월 베스트셀러 2, 3위에 오른 뒤 7월부터 부동의 1위가 됐다.

책의 마케팅 콘셉트는 ‘하버드대 교수의 강연’으로 잡았다. 우리나라에서 ‘하버드’라는 브랜드가 가진 힘은, 하버드 의대생의 이야기를 담은 소설 ‘닥터스’로 밀리언셀러를 기록한 적 있는 박 대표가 누구보다 잘 알았다. 게다가 샌델 교수의 하버드대 강의는 로마시대 원형극장을 연상케 하는 웅장한 강의실에서 수백 명의 학생이 빼곡히 모여 있는 상태로 진행된다. 그는 이 사진을 구해 표지에 싣고 젊은 독자들이 딱딱한 주제를 친근하게 받아들일 수 있도록 그 주위에 밝은 주황색 테두리를 둘렀다. 한국판 ‘정의란 무엇인가’는 흰색 바탕에 ‘Justice’라는 제목만 적혀 있는 미국판 책과 표지부터 완전히 다르다. 책 광고 문안도 ‘하버드대 학생들은 정의를 어떻게 배우는가? 하버드가 전 세계에 최고의 강의실을 개방한다’ 등 ‘하버드’를 부각시키는 내용으로 정했다.

좋은 책을 고르는 혜안과 그것을 베스트셀러로 만들어내는 능력. 그래서 사람들이 필요로 하는 책을 정말 읽게 만드는 힘. 박 대표가 ‘미다스의 손’으로 불리는 건 ‘양수겸장’의 명장이기 때문 아닐까 하는 생각이 스쳤다. 실제로 ‘정의란 무엇인가’는 출간 초기부터 인문서 분야에 관심이 적은 것으로 여겨진 20대 젊은이와 여성들 사이에서 폭넓은 관심을 모았다. 교보문고 인터넷 구입 고객을 기준으로 여성 구입자 비율이 남성을 넘어섰을 정도다. 20대의 구매율도 37%로 전체 연령대 중 가장 높다. 저자인 마이클 샌델은 한국 젊은 독자들의 관심에 크게 고무돼 현재 주니어 김영사와 함께 청소년 버전 ‘정의란 무엇인가’를 준비 중이다.

‘정의란 무엇인가’의 사례에서 보듯, 사장이 된 지 20여 년이 지난 지금도 박 대표는 필드 플레이어다. 그는 자신의 업무 중 기획·편집이 차지하는 비중이 90%쯤 된다고 했다. 경영에는 힘의 10% 정도만 쏟는다는 뜻이다.

“모든 직원이 행복하게 일할 수 있는 시스템을 만들어두면 그 뒤엔 경영자가 할 일이 별로 없잖아요. 명심문이랑 신입직원수칙, 그런 시스템을 운영하는 것 외에 제가 하는 건 거의 책과 관련된 거예요. 우리 회사에서 나오는 책은 콘셉트 잡을 때부터 참여해 디자인, 제목, 마케팅 전략까지 다 같이 보죠.”

0.1㎜ 예술

물론 보통 책의 기획·편집 업무는 대부분 직원이 한다. 하지만 마지막 10%는 자신의 몫이라고, 스스로 생각하고 직원들도 그리 믿는다.

“제가 경력 30년 된 기획자이자 편집자잖아요. 우리 직원들은 길어도 10년 미만이거든요. 책의 방향을 정하기 위해 고민할 때 제가 한마디해주는 게 아무래도 힘이 되니까요.”

그래서 매년 김영사에서 나오는 150여 종의 책 가운데 그가 관여하지 않는 건 단 한 권도 없다. 1995년 재충전을 위해 미국 뉴욕대로 유학을 떠났을 때, 3년간 아예 회사 일을 떠나 있었던 적은 있다. 귀국 후 돌아온 김영사는 예전의 모습이 아니었다. CEO의 부재에 외환위기 충격까지 겹쳐 66억원에 달하던 매출이 22억원으로 떨어져 있었다. 1998년 복귀한 박 대표는 과학대중서 ‘앗! 시리즈’를 필두로 연이어 베스트셀러를 내며 김영사 재건에 나섰다. 이후 1999년 55억, 2000년 97억, 2001년 156억원으로 가파르게 상승한 매출은 500억원을 바라보는 올해까지 단 한 번도 감소한 적이 없다. 그는 분명 많이 팔리는 책을 만드는 기획자다. 하지만 많이 팔리는 책을 쫓지는 않는다고 말한다. ‘독자에게 필요한 책을 만들겠다’는 진심이 좋은 책을 만들어준다고 믿기 때문이다.

2004년 ‘세상에서 가장 아름다운 수목원’의 초판 3000부를 찍었다가 전량 회수한 것도 그런 경우다. 표지 본문의 디자인과 제본 방식이 책의 콘셉트와 맞지 않는데, ‘이만하면 됐다’고 눈감을 수는 없었다. 책을 다 폐기한 뒤 새로 디자인하고 제본방식을 바꿔 펴낸 일은 이외에도 몇 번 더 있다. 최근 출간한 정민 교수의 새로 쓰는‘조선의 차문화’도 2쇄부터 표지 디자인을 바꿨다.

“제가 제대로 챙기지 못한 채로 책이 나오는 경우가 있어요. 출장을 가 있었다거나, 믿거니 하고 넘겼는데 아니었다거나, 아니면 인쇄 전까지는 괜찮아 보였는데 막상 책이 나오니 이상하거나 같은 거죠. 어느 쪽이든 잘못은 제가 한 거예요. 독자를 존중하려면 늦게라도 책임을 져야 합니다. 그래서 수거하고 폐기하고 표지를 바꾸는 거죠.”

박 대표는 “출판은 0.1㎜ 예술이다. 점 하나 선 하나, 글자의 작은 간격 차이가 세련됨과 유치함, 촌스러움과 고급스러움을 결정짓는다”고 했다. 편집 과정에서도 마찬가지다. 밀리언셀러 ‘성공하는 사람들의 7가지 습관’은 세 차례나 번역을 새로 하는 산고 끝에 나온 책이다.

마음 공부, 마음 세수

한창 이야기를 나누고 있는데 직원 두 명이 회의실 문을 두드렸다. 막 나온 책 표지를 들고 사장의 조언을 들으러 온 참이다. 박 대표는 색상과 서체, 종이 종류 등을 꼼꼼히 체크한 뒤 “여기 마침표는 빼는 게 좋겠다. 그 외엔 아주 아름다워졌다”고 했다. “마음에 드시죠? 어때요?” 하는 그의 질문에 직원들도 활짝 웃었다.

“실은 몇 시간 전에 두 명이 저 표지를 들고 왔었거든요. 제가 문제를 지적하고 고쳐준 대로 다시 만들어 온 거예요. 다시 보니 마침표가 좀 거슬려서…. 이렇게 일해요. 하하.”

아주 사소한 것부터 큰 것까지, 책을 만드는 일은 선택의 연속이다. 자신의 직관과 감각을 신뢰하지 않고는 즐겁게 해나갈 수 없을 것 같다. 스티븐 킹은 ‘유혹하는 글쓰기’에서 글쓰기가 사람의 일이고 편집은 신의 일이라고 했다. “내가 하는 이 선택이 옳을 것이라는 것을 어떻게 확신하느냐”는 질문에 그는 “내 마음의 소리를 듣고 바른 선택을 하기 위해 끊임없이 마음 공부를 한다”고 했다.

“아침저녁 세수하듯, 하루도 거르지 않고 마음을 닦는 거지요. 책 만드는 사람은 마음이 맑아야 해요. 호수의 물이 맑으면 사물이 어느 것 하나 왜곡됨 없이 그대로 비쳐 보이잖아요. 그런 눈을 가져야 세상을 제대로 바라보고 필요한 책, 마음으로 읽고 싶은 책, 지금 꼭 만들어야 하는 책을 찾아낼 수 있어요. 마음에 때가 끼면 그릇된 욕심이 생기고, 결국 모든 걸 망치게 됩니다.”

조석으로 빼놓지 않는다는 108배와 금강경 독송 이야기다. 경기도 용인에서 부모님과 함께 살고 있는 그는 “처음 10년은 힘들었는데 이제는 습관이 돼 저녁 약속 끝내고 오전 1시에 들어가도 귀찮지 않다”고 했다. 주말이면 ‘몸뻬’ 입고 텃밭 농사를 짓는다. 매일 하는 절과 농사일 덕분에 그는 골프 한 번 치지 않고도 건강하고 늘씬하다.

“세상에서 가장 어려운 게 자신을 속이는 거잖아요. 한번 약속을 어기고 저 자신을 속이게 되면 얼마나 괴롭겠어요. 나태해지고 게을러지고 싶을 때는 ‘지금 내 마음 흔드는 적군이 나타났구나’ 하고 빨리 마음을 다잡아요.”

그렇게 30여년을 살아왔다. 규칙을 지키고 절제하며 사는 것이 힘들지 않으냐는 질문에 그는 “내가 스스로를 정돈할 줄 아니까 직원들이 나를 신뢰하고 필요로 한다. 독자들도 김영사를 신뢰하고 인정해준다. 그 이상 행복한 게 어디 있냐”고 했다.

“제가 아침저녁 조금만 불편하면 세상이 편안하잖아요. 그러니까 감수해야죠. 좀 편하자고 마음을 닦지 않으면 갈등과 번민이 생기고, 그럼 우리 회사에 문제가 생기고, 나아가 출판계가 혼란해지고, 결국은 나라 전체가 혼란해져요.”

그는 농담처럼 웃었지만, 막중한 책임감의 일면은 진심 같았다. 박 대표는“세상 모든 사람에게 삶의 중심은 자신 아닌가. 누구나 자신이 흔들리면 세상이 흔들린다는 마음으로 살아야 한다. 그때 더 충실히 살 수 있다”고 했다.

박 대표가 금강경에서 가장 좋아하는 구절은 ‘응작여시관(應作如是觀)’. ‘마땅히 이와 같이 세상을 보라’는 뜻이다.

“우리를 둘러싼 세상은 완벽해요. 지금 이 순간이 얼마나 찬란하고 아름다운 것인지. 그걸 받아들이라는 뜻으로 저는 이해하고 있어요. 여기서 이렇게 숨 쉬고 있는 나. 이게 사실 모든 것이거든요. 그걸 알게 될 때 세상 모든 것은 나를 향하게 돼요. 모든 것은 다 필요해서 일어난 일이라는 걸 받아들이게 되고요. 응작여시관을 이해하면 세상에 불만이 없어지고 있는 그대로 행복해집니다.”

다시 한 번 명심문 제1항이 떠올랐다. 그는 진심이다. 삶의 순간순간이. 그리고 일하는 순간순간이.

應作如是觀

박 대표는 지난 4월부터 ‘모던 · 클래식’이라는 제목으로 인류의 지성사를 빛낸 고전을 출간하는 프로젝트를 진행 중이다. ‘상대성이란 무엇인가(알베르트 아인슈타인)’ ‘냉동인간(로버트 에틴거)’ ‘마이크로코스모스(린 아굴리스, 도리언 세이건)’ 등 과학사적으로 큰 의미가 있지만 우리나라에 소개되지 않았던 고전 3권을 이미 출간했다. 이외에도 50여 권의 책이 번역 중이거나 번역이 완료된 상태다. ‘정의란 무엇인가’ 등으로 큰돈을 벌었는데 뭔가 사회에 기여하는 책을 내야 하지 않겠느냐는 마음에서다.

“역시 내가 읽고 싶고 우리가 꼭 읽어야 하는 책이라는 생각이 들어서 하는 일입니다. 당장은 1000권이 팔리든 2000권이 팔리든 최선을 다해 만들고 싶어요.”

그의 꿈은 그렇게 순간순간, 최선을 다해 행복하게 살아가며 김영사를 일궈 언젠가 그 자체가 한 권의 책이 되게 하는 것이다. 책을 만들며 사는 게 행복하고 시간이 흐를수록 출판이 천직임을 느낀다는 그는 그렇게 사람들이 읽어보고 싶어하는, 세상에 꼭 필요한 의미 있고 가치 있는 ‘김영사’라는 책을 만들다 언젠가 김정섭 전 사장처럼 홀연히 떠나겠다고 했다. 박 대표가 늘 일하는 책장 앞에는 ‘물 흐르듯이’라는 글귀가 적혀 있다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)