- 2007년 4월 시작된 연재물 ‘허세욱 교수의 新열하일기’가 여정을 다했다. 약 130년 전 붓 2자루와 공책 4권만 달랑 이고 떠난 3700리 이국길. 연암의 궤적을 따라간 지난 1년은 그와 함께 호흡하는 과정이었다. 홀로임을 즐기되 넉넉한 품으로 세상을 끌어안은 당대 천재 문필가의 꿈, 열정, 우정, 그리고 사랑을 읽어가는 과정이었다.

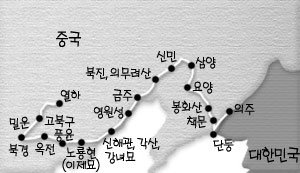

책을 덮고 눈을 감았다. 중국 단둥(丹東)시 동북쪽에 위치한 호산(虎山)장성 그 꼭지에서 길게 목을 빼고 가물가물 굽어보았던 ‘열하일기’의 기점-의주 통군정으로부터 북경의 덕승문까지 장장 3700리가 활동사진처럼 숨 가쁘게 돌아갔다. 그 길, 그 벌판, 그 고원을 서너 차례 답사했다. 구간에 따라 세 번 간 곳도 있고 네 번 간 곳도 있었다.

그 먼 길을 필자는 연암과 동행했다. 연암의 문학에 반한 날부터 계산한다면, 동행의 세월도 꽤 깊다. 그런데 떠오르는 연암의 상은 외로웠다. 열하의 연행 동안 많게는 300여 명, 적어도 70여 명의 떼거리와 함께 대단원과 대장정 속에 어울렸지만 연암은 늘 외로웠다. 그러나 당당했다. 밤낮의 잠행일지언정 혼자서 불을 태웠다. 방랑이 아니라 새로운 탐구욕, 정확히 말해 호기심에 불을 태운 것이다. 딴마음을 먹은 늑대라기보다 어디고 불쑥불쑥 머리를 내밀고 혼자서 땅을 뒤집는 멧돼지의 형상이었다.

그렇게 독왕독래(獨往獨來)하고 독작독음(獨酌獨飮)했다. 혼자 있는 곳에서 본성을 회복한다는 이치에서가 아니라, 어쩌면 연암의 본성이 그랬는지 모른다. 그 자아를 풀어놓기 전, 연암은 어느새 혼자 서 있었다. 옛날 스물아홉 살 때 그가 동경하던 금강산 총석정 구경부터 그랬다. 연암의 시 ‘총석정에서 일출을 보며’는 가느다란 파리 소리처럼 떨리는 첫닭의 울음과 마을에서 짖다 만 개 소리, 그 오싹하리만큼 쓸쓸한 적막을 먼저 깔아놓았다. 연암이 요동 벌판에서 멀리 백탑을 바라볼 때, 어른거리는 시계에 갑자기 한 덩이 흑구가 오르락내리락하는 것을 보곤 비로소 머리로 하늘을 이고 발로 땅을 밟은 채 떠도는 한낱 고독한 존재임을 깨닫고 “여기서 한바탕 울 만하구나” 독백한 것이다. 고가자(孤家子)에서 백기보(白旗堡)로 가는 요서벌판에서 수레바퀴 같은 해가 수수밭으로 뜨고 지는 그 지평선 위로 오고 가는 말과 수레, 그리고 납작 엎드려 있는 집들이 깃털처럼 보이는 고적에 그는 전율했다.

연암의 뜨거운 피

다시 연암이 북경, 27만 칸을 헤아리는 시끌벅적한 유리창 어느 다락에서 “세상에 단 한 사람이라도 자기를 알아주는 이 있다면 여한이 없을 것”이라며 갑자기 발견한 절대 고독을 읊은 것이나, 고북구(古北口)의 밤, 그가 만리장성 아래에 섰을 때 “달은 지고 물은 울고 반딧불이는 날아 세상이 섬뜩하지만 겁이 나긴커녕 되레 신이 날 대로 났다”고 한 역설적인 설명, 그리고 열하에 도착하던 밤, 찢어지도록 밝은 달빛 아래 세상은 모두 코를 골면서 깊은 잠으로 고꾸라질 때 그 혼자서 마당을 거닐며 뛰어도 보고 그림자 동무 삼아 노닐며 “닯다, 이토록 좋은 달밤을 같이 놀 사람이 없노라”고 탄식한 것은 모두 고독을 즐기는 표현의 극치다.

그의 고독은 상대적이었다. 무한대의 지평선이나 절대의 풍요, 극도의 고요나 극도의 긴장 속에 만나는 정서였다. 그러나 연암의 고독은 극반(極反)현상이었다. 그 바탕은 쌀쌀한 냉골이라기보다 뜨거운 도가니였다. 냉철한 머리라기보다 뜨거운 가슴 쪽이었다. 어쩌면 연암의 고독증이나 한동안 앓았던 우울증의 원인조차 연암의 넘치는 인간애에 있는지도 모른다. 그의 전신에 흐르는 피가 뜨거웠는지 모른다.

‘열하일기’ 전편, 처음부터 그의 노복인 창대와 장복에게 베푼 자상함이나 만리타국에서 만난 중국인 친구에게 베푼 우정, 그리고 노상에서 시시각각 고국의 친구를 그리는 절절한 정과 여행 중 견문했던 사물에 대한 사랑과 연민 등이 그랬다. 연암이 의주의 통군정을 떠나던 날, 장복이가 주머닛돈을 털어 사 온 술로 창대와 장복의 장도를 빌기 위해 둘째 기둥에 술을 부었다는 얘기로부터, 북경에서 장복이를 떼어놓고 열하로 떠날 때 “세상에서 한 사람은 가고 한 사람은 남는 생이별이 가장 슬픈 거”라고 울부짖던 일, 그리고 백하를 건너던 밤, 창대가 말발굽에 밟혀 말편자가 창대의 맨발 살을 뚫었을 때 창대더러 기어서라도 따라오라고 냉박하게 강요하다가도 다시 합라하(哈喇河)에서 재회할 땐 자신의 흰 담요를 꺼내어 창대의 전신을 싸주고 띠로 꽁꽁 묶어 마두의 부축을 받게 한 장면 등을 읽노라면 콧날이 찡했다.

‘열하일기’에는 비록 육친의 정이 보이지 않지만 연암의 둘째아들 박종채(朴宗采)의 ‘과정록((過庭錄·번역서 제목 ‘나의 아버지 박지원’)’에는 핍진한 기록이 많다. 호호탕탕하고 종횡무진한 문학세계와는 달리 연암은 효제충신(孝悌忠信), 곧 유가의 사덕(四德)에 돈독한 꼬장배기 선비였다. 특히 친정(親情)이 두둑했다.

연암은 그가 가장 애중했던 처남 이재성(李在誠)의 집에 갔을 때, 처남이 그 어린 자식과 겸상한 것을 보곤 “군자는 손자를 안아주지만 자식은 안아주지 않는 법”이라고 호통칠 만큼 유가의 계율에 고집불통이었지만 부모형제에겐 끔찍했다. 아버지가 위중하자 중지를 베어 그 선혈을 약에 타서 시탕하거나 아버지의 변을 맛본 일, 그리고 먼저 간 형과 형수의 초상을 극진하게 치러준 일들이 그렇다.

그의 사랑은 집안의 노복들은 물론 가축에게도 절절했다. 노복이 잘못을 저질렀을 때 노복에게 곤장을 치되 행벌한 뒤 노복을 주물러 멍을 풀어준 일이나, 안의 (安義) 현감을 그만둘 때 자신이 짓던 농토를 노복에게 증여한 것 등이 그렇다. 오죽해야 연암의 어떤 청지기는 연암이 죽은 이튿날 따라 죽기까지 했으랴!

그는 개를 기르지 않았다. 기르면 잡아먹지 아니할 수 없어서였다. 어느 날 애마가 죽자 연암은 죽은 말을 묻어주라 지시했고, 하인들이 말고기를 먹자 그 뼈라도 묻어주라고 유시하기도 했다.

시대를 앞선 자유주의자

그러나 무엇보다 연암의 인간적인 품을 엿볼 수 있는 것은 교우의 폭이다. 신분제도가 엄연한 조선조임에도 그는 서얼 출신을 마다하지 않았고 손아래 문사들과도 흉금을 털어놓았다.

연암의 고독한 성격과 따뜻한 인품은 ‘열하일기’에 그대로 전승되었다. 바로 본말(本末), 혹은 전후관계로 보였다.

필자는 ‘열하일기’를 통틀어 가장 강렬한 주제를 두 가지로 보았다. 하나는 탈명분(脫名分)·탈성리(脫性理)·탈북벌(脫北伐)·탈고문(脫古文)·탈조선(脫朝鮮)·탈빈곤(脫貧困)·탈봉건(脫封建)·탈과거(脫科擧) 등 정치·사상·문학·제도 등 제반에 걸친 자유의 추구요, 다른 하나는 압록강을 건너서 처음으로 만나기 시작한 벽돌 굽기, 우물 파기, 도르래 달기, 멜대 쓰기, 구들 놓기, 굴뚝 세우기, 말치기, 말 몰기, 새끼치기, 도로 내기, 장성 쌓기 등의 구체적인 이용후생의 잘살기, 그 염원이었다. 마침내 고독의 정서는 자유의 추구로, 인간애는 풍요의 추구로 각각 발전했다.

그중에도 자유의 추구는 매우 다원적이었다. 우선 젊어서의 우울증은 연암으로 하여금 조선 남북의 산수 유람을 하게 했다. 말하자면 탈출과 해방, 곧 자유로 심화를 치료한 셈이다. 그러한 일탈의 욕구를 마침내 그의 삼종형 박명원이 충족시킨 것이다. 탈출의 기쁨은 이만저만 아니었다. 당시 조선은 명(明)나라의 망령에 짓눌려 있었다. 사색당쟁이 그치지 않은데다 주자의 성리학은 정책 이상의 그것이었다. 명나라를 섬겨서 존왕양이(尊王攘夷)론이 판을 치고 병자호란의 치욕을 갚겠노라는 북벌론이 위세를 떨치고 있었다. 그러나 현실은 청나라의 누루하치가 후금(後金)을 세우고 그 아들이 청나라를 건국한 지 150년이 지났다. 그뿐이랴! 강희라는 실세의 황제가 문치의 깃발을 들고 세계를 호령하고 있는데, 이때 다행히 연암과 뜻이 맞아 북학의 기치를 들었던 연암 집단이 연행의 횟수를 올리던 판이었다. 말하자면 가위에 눌리다가 꿈을 깬 것이다.

연암은 3700리 그 행장부터 자유로웠다. 붓 2자루에 먹 하나, 공책 4권에 이정표 하나가 전부였다. 반년의 연행을 마치고 돌아가는 봇짐에는 기껏 중국 선비들과 필담하던 쪽지만 늘었을 뿐, 그 창망한 세월이 자유였다. 그래선지 노상에서 만난 중국 여인들의 전족을 차마 볼 수 없노라 혹평하면서 그 속박을 매도했다. 열하에서 중국 벼슬아치와 좌담할 때는 중국에서 아직도 뿌리 뽑지 못한 ‘지복(指腹)’의 혼사, 곧 ‘절음(節淫)’이라는 비인도성·부자유성을 통박하기도 했다. 지복지혼이란 반명 있는 집안끼리 뱃속에 든 아이들을 약혼시키고 약혼한 뒤 사내아이에게 불행이 있을 때 색시 순장을 강행하는 습속을 말하는데 이를 절음이라 했다. 곧 남의 집 총각 주검을 좇아 바람을 피웠다는 독설이다.

정조로부터 ‘문체를 바로잡아라’라는 경고를 받았던 소위 ‘문체반정’ 또한 실상 연암의 문체 자유화를 방증한다. 연암은 정조나 당시 성리학파가 교과서로 믿고 있는 한(漢)대의 문체와 당(唐)대의 시율만을 법도로 여기지 않고 패사(稗史)·소품은 물론 우언이나 우스갯소리 심지어 중국의 구어(口語)에 이르기까지 종횡무진 수용하는 자유 문체, 자유 구성을 구사했다.

기품 있는 이용후생

연암이 그린 국죽도(菊竹圖).

연암은 고독을 극복하고 일탈과 함께 이렇게 자유를 갈망했다. 그것은 자유를 향한 구도이지 방일(放逸)이 아니었다. 더구나 집시가 아니었다.

연암은 중국에 입경한 뒤 곳곳에서 눈이 휘둥그레졌다. 책문에 첫발을 디디면서 그 번화한 여염집을 보곤 조선으로 되돌아가고 싶다 했다. 눈에 불이 켜진 것이다. 심양의 가게와 골동가, 영평의 금옥 편액들, 연교보에서 본 빽빽한 10만여 척의 큰 배들, 조양문의 구름 같은 궁궐들, 유리창에서 본 즐비한 가게들…그 번영에 조선의 선비는 눈이 깜깜했다.

이용후생의 내용은 앞에서 그 명목을 든 바 있지만 연암의 관찰은 매우 구체적이었다. 예를 들어 책문에서 처음 도르래를 보고 그 구조와 용법 그리고 운반까지 면밀하게 살폈다. 두레박은 버들로 엮되 테두리는 쇠로 메우고 못으로 조아맸고, 한쪽을 내리면 한쪽을 올려서 힘을 절약함은 물론 그 물통을 나름에도 등에 지는 것이 아니라 한 발쯤 긴 막대를 멜대로 어깨에 멘다고 했다. 현대 문명으로 보면 우스꽝스럽지만 당시 우리의 그것과 대조적이었음을 기술했다.

이러한 예는 많다. 요동벌에서 수수깡 300줌으로 벽돌 8000장을 굽는 전용적 생산을 비롯하여 중국 도처에서 수백 필 말떼를 수숫대 한 개비로 질서 정연히 몰고 가는 효용적인 목축법 등을 미화했다. 여기서 연암은 우리나라 이용후생의 낙후성이나 과학성을 준열하게 비판했다.

우선 ‘심세편’에서 우리들의 선비를 비꼬아 한 줌도 못 되는 상투를 갖고 세상에서 저 혼자 잘난 척하는 망령이라고 그 비실학성을 지적하였거니와 우리나라 목축을 전망할 때 종자 개량을 하지 않은 채 말이야 죽든 말든 부리기만 한다면 머지않아 담뱃대 통으로 말구유를 삼아야 할 것이라고 소위 ‘침마(枕馬)’론을 제기한 것이나, 고려 때 거란에서 보내온 약대 40마리를 받고 그 용처는 아랑곳없이 무도한 나라 거란에서 보내왔다는 핑계로 다리 아래 매어 아사시킨 일을 들어 명분을 위해 실리를 버리는 의식을 꼬집었다. 무엇보다 우리 말들이 느림뱅이 꼬마말이 되는 까닭을 삶은 콩, 더운 여물죽에서 찾은 것은 놀라운 착상이 아닐 수 없다.

연암의 실용적·과학적인 의식은 ‘과정록’에 잘 드러나 있다. 곧 연암은 평생 도박을 하지 않았고 미신이나 풍수 같은 걸 믿지 않았다는 그 아들의 회고담을 통해서다.

그러나 연암의 이용후생은 천박한 물량주의가 아니었다. 그는 문체의 다양화와 대중화를 주장하고 실천하면서도 끝내 정신적인 가치를 버리지 않았다.

연암이 북진묘에서 중국의 장관론을 펼칠 때, 깨진 기와나 똥거름이 성곽이나 궁실·누각·점포·사찰·평원·밀림·목축·수렵·토목 등 장관을 갖춘 현실 못지않게 실용성과 예술성을 지녔다는 소위 ‘와력분양(瓦礫糞壤)’을 제기함으로써 생산주의에 맞수를 놓았다.

또 한 가지, 연암이 요동·요서 평원을 지나면서 산해관 밖의 농토가 박토화되고 수수·기장 등 품종이 조악한 현상을 보곤 의아했지만 그것이 강희의 또 다른 속셈임을 알고 이를 묘책이라 긍정한 바가 있다. 그 땅이 청나라 황실의 고토임에도 방치하거나 경작해도 벼를 심지 않고 잡곡을 경작하는 까닭을 백성들이 주림을 견디고 혈기를 돋우게 하려는 국력 신장책이라고, 곧 천리 옥토를 황폐하게 만들지라도 충의(忠義)를 지향하는 백성 길러내기가 바람직하다는 해석이다. 연암은 청나라의 또 다른 속셈, 말하자면 두 가지 얼굴을 간파하곤 내심 놀랄 수밖에 없었다.

묵자의 박애주의, 안자의 안빈낙도

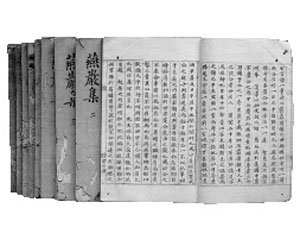

연암의 시문을 모은 ‘연암집’.

필자는 먼저 ‘열하일기’ 텍스트 밖에서 중요한 문건 몇 가지를 인용하겠다. 첫째는 연암이 36세 때인 1772년, 그의 손아래 친구인 이서구(李書九·1751~1825·자는 洛瑞, 호는 척재 ·강산(薑山))가 쓴 ‘소완정의 여름 밤에 친구를 찾아’란 글에 화답하는 글로 ‘酬素玩亭夏夜訪友記’요, 둘째는 연암의 지음(知音)이자 처남인 이재성(李在誠·1751~1809)이 지은 제문이다.

‘수소완정하야방우기’는 그해 연암이 곤궁하여 끼니를 거른 지 사흘인 때, 마침 어느 친구가 술을 보내오자 이를 둘러쓰고 얼근한 김에 푸념 비슷한 자찬(自讚)을 늘어놓은 것이다. 뜻밖의 일이었다. 그 한 대목이 이러했다.

‘제 몸 알기로는 양자(楊子) 같고, 남을 위하기는 묵자(墨子) 같고, 끼니 못 잇기는 안자(顔子) 같고, 숨어 살기는 노자(老子) 같고, 광활하기로는 장자(莊子) 같고, 참선하기로 석가 같고, 촐랑거리기로 류하혜(柳下惠) 같고, 술 마시기로 유령(劉伶) 같고, 남의 밥 얻어먹기는 한신(韓信) 같고, 잠을 잘 자기로 진단(陳·#55055;) 같고, 거문고 타기로 자상호(子桑戶) 같고, 저술하기로 양웅(揚雄) 같고, 자부하기로 제갈량(諸葛亮) 같나니 이만하면 거의 성군이로군! 하지만 끈기가 조교(曹交)만 못하고 염치도 오릉중자(於陵仲子)만 못하니 그게 부끄럽구나!’

이것은 연암의 자화상이다. 놀랍게도 중국 역사상 그 주장과 업적, 성격과 전형이 뚜렷하면서도 서로 다른 열다섯 인물을 취합해 그들의 캐릭터를 연암 자신과 비교 평가했다. 요는 연암 그에게 양자의 이기주의, 묵자의 박애주의, 안자의 안빈낙도, 노자의 자연무위, 장자의 소요광달, 석가의 제행무상, 류하혜의 완세(玩世)주의, 유령의 장취불성, 한신의 기식(寄食), 생애진단의 과거(科擧) 거부, 장자에 나오는 자상호의 거문고 타기, 양웅의 광박주의, 제갈량의 영웅주의 등 그 어느 것도 겸융하고 있다는 자기 고백이다. 다만 끈기와 염치 두 가지가 모자라다 했지만 그 또한 연암이 지니고픈 덕목임에 틀림없겠다.

이렇게 본다면 연암의 체질은 다면적인 프리즘이었다. 과연 연암의 창작 능력은 모든 장르를 넘나들었다. 단편·정론·시화(詩話)·필기·논설·소품·우화·일기·칼럼을 종횡무진하는 체재와 자유자재의 문체를 혼용하였고, 정치·경제·역사·예술·천문·종교·풍속·건설·사회·문학 등 천하의 모든 소재를 녹이는 용광로적 그릇이나 방법을 망라하였다.

모든 문체를 수용하면서도 형상화나 구어화(口語化)·고사성과 희극성에 성공한 창작으로 사마천의 ‘사기(史記)’를 드는데, 연암은 그의 성장 과정에서 사마천과 반고(班固)의 영향을 스스로 긍정한다. 여기에서 또 한번 ‘열하일기’와 ‘사기’의 다양한 유사성이 발견된다. 특히 연암의 ‘이충무공전’ ‘광문전’ ‘예덕선생전’ ‘허생전’ ‘호질전’등은 ‘사기’ 열전의 연속으로 보였다.

법고와 창신

또 하나, 이재성이 연암의 영전에 바치는 제문이다. 연암이 가장 믿었던 처남의 글인 만큼 연암의 문학을 가장 정확하게 꿰뚫은 평가이리라. 역시 한 대목을 적는다.

‘우언은 궤변으로 세상을 농락한 것이고 우스갯소리는 실상이 아니요 거만하게 세상을 조롱한 것이다. / (중략) / 학문은 억지로 기이함을 추구하지 않았고 문장은 억지로 새로움을 좇지 아니했지요. / 사실에 충실하니 절로 기이하게 되고 깊은 경지에 나아가니 절로 새롭게 될 뿐.’

이재성은 연암의 천재성과 문학의 성취를 찬양했다. 반면 연암에 대한 비방과 폄훼에는 몹시 통탄했다. 그러면서 남과 화합하지 못하는 연암의 성격을 아쉬워했다. 그중에도 연암 문학에 대한 일반적인 오해를 불식한 것은 후세인이 연암 문학을 바르게 보는 데 도움이 됐다. 곧 연암의 우언과 해학, 연암의 표신(標新)과 입이(立異)는 불만스러운 세상에 대한 조롱이요, 새로움과 기이함의 추구는 억지가 아니라 진실 추구와 심도 천착의 자연스러운 결과라는 것이다.

그것은 다름이 아니다. 오직 자기의 글을 쓰기에 혼신을 투입하는 것이다. 보이는 대로 들리는 대로, 그를 묘사하고 표현하는 것이라 한, 공자의 ‘문학은 오직 전달일 뿐인저’ (辭: 達而已(論語))에 충실했을 뿐이다. 결코 유머나 해학, 독설을 위한 이색의 기교자는 아니었다.

마지막 하나는 연암의 제자로 중국을 여러 번 다녀와서 ‘북학의’를 저술한 박제가(朴齊家·1750~1805)의 문집인 ‘초정집(楚亭集)’ 앞에 붙인 서문이다. 연암은 법고(法古)와 창신(創新), 그 서로 다른 두 가지 덕목의 병행을 말한다. 여기서 옛것을 따르면 고집스럽고 새것을 창작하면 법도가 없게 마련이나, 법고하되 변화를 도모하고 창신하되 근거를 둔다면 현대의 글이 고대의 글과 마찬가지라는 견해를 밝혔다.

‘法古者病泥跡, 創新者患不經, 苟能法古而知變, 創新而能典, 今之文猶古之文也.’

온고지신에 상당하는 말이다. 요는 새롭되 법도의 지킴이다. 혹자가 오해하듯 연암은 단순한 혁신주의자가 아니다. 이 대목에서 그는 온건주의를 아우르고 있음을 확실하게 알린다.

법고와 창신처럼 상충된 형식이나 방법을 아우르는 논리의 맥락은 열하일기 도처에 보인다. 연암이 청나라의 현실을 보고 그 정권이 비록 오랑캐의 것일지언정 중국의 정통을 계승하는 ‘유정유일(惟精唯一)’의 실재로 보듯 그의 문체는 한·당(漢·唐)의 전중한 고문체가 주조를 이루면서도 패사·소품 같은 반문반백(半文半白)체, 게다가 현대 구어와 다름없는 청나라 당시 구어체가 엉클어져 있다. 그러한 점에서 연암의 산문을 정조가 반정(反正)의 대상으로 경고함이 당연했을지 모른다.

여기서 순정한 고문체와 구어체를 예로 들어 대조키로 한다. 7월13일자 일기에서 두 대목을 골랐다.

‘水稻·#54395;香, 飯顆潤爛, 使民恒服, 則筋解骨軟, 難以用武, 不如常食黍梁早稻, 敎民善耐飢, 壯血氣而忘口腹也.’

(기름지고 향기로운 쌀과 윤택하고 화사한 밥알을 장복하면 힘줄이 풀리고 뼈가 몰랑거려 싸움에는 쓸모가 없기로 차라리 백성에게 수수나 기장밥을 일상 먹임으로써 주림을 견디고 혈기를 돋우어 끝내 입과 배의 생리를 잊어버리게 함만 못한 것이다.)

‘俺老身一口兒, 路傍賣些甛瓜資生, ·#54991;們高麗人三五十, 俄刻過去時, 暫停此中, 初則出價買吃, 臨起一個個, 各手執?, ?堂都走了.’

(이 늙은 놈이 혼자 길가에서 참외 쬐금 팔아먹고 사는데 당신들 조선 사람 삼,오십 명이 한꺼번에 왁자지껄 잠시 쉬던 차에 처음에는 돈을 내고 사먹더니 나중에는 뿔뿔이 참외 한 개씩 들고 와장창 도망을 갔다우.)

앞의 글이 당송 때 흔히 보는 고문체라면 뒤의 글은 ‘삼국지’나 ‘수호전’에 보이는 백화문체다.

연암이 쓴 ‘수소왕정하야방우기’는 비록 푸념 비슷한 자찬이지만 자기의 다양한 캐릭터를 고백함으로써 다양한 장르와 스타일을 암시했고, 역시 연암이 쓴 ‘초정집서’에선 법고와 창신을 동시에 주장함으로써 고문체와 현대어체를 넘나들었다. 연암의 처남 이재성의 제문에선 연암 문학의 새로운 방법으로 주목을 받은 우언과 해학에 대한 원인 분석이 있다. 이재성은 우언과 해학으로 표신입이(標新立異)하거나 신기(新奇)를 억지로 꾸미는 것이 아니라 세상에 대한 불만 토로의 굴곡된 방법일 뿐이며 보다 진실하게, 보다 깊게 표현하려는 노력일 뿐이라 했다.

지성과 감성의 수필

‘열하일기’는 큰 강이나 큰 산에 비유될 수 있다. 그만큼 장쾌하다. 그런데 그 산은 단 하나의 뫼뿌리가 아니요, 단 한 줄기 강이 아니었다. 산 안에 산이 있고 강 안에 섬이 있듯 장편 연작을 방불케 했다. 비록 날짜별로 따로따로지만 실학이라는 보이지 않는 줄로 엮여 있다. 하지만 하루의 일기 속에도 난데없는 비약이나 돌출이 있다. 마치 산중의 산이나 물속의 섬처럼 말이다. 그 돌출이나 비약은 일기 속에 들어 있는 단편·수필·논평·칼럼·르포·시화 등이다. 여기서는 물론 연암이 아예 ‘산장잡기’에 수록한 ‘야출고북구기’나 ‘일신수필’에 수록한 ‘북진묘기’ ‘산해관기’ 등 수필, 그리고 ‘호질전’‘허생전’ 같은 소설은 제외했다.

필자는 그 일기문을 가위질해보았다. 회를 개는 방법이나 기와를 이는 방법을 6월28일자의 ‘화회(和灰)’ ‘개와(蓋瓦)’, 구들 만드는 법과 온돌 만드는 법을 각각 7월5일자의 ‘조항(造?)’ ‘조돌(造?)’이란 이름의 르포로 독립시킬 수 있다.

7월10일자 요동벌을 묘사한 대목을 ‘요동벌’, 7월13일자 고가자에서 백기보 가는 노상의 견문을 ‘지평선’, 7월20일자 청돈대에서의 해맞이 장면을 ‘일출’, 7월26일자 난하에서 만난 소낙비 이야기를 ‘소낙비’, 8월9일자 열하에서 태학관을 서성이며 잠 못 이루던 밤을 ‘달밤’으로 독립시킨다면 모두 절묘한 서경수필일 것이다.

또 7월8일자 백탑을 조망하면서 울부짖던 장면을 ‘칠정론(七情論)’, 8월4일 북경의 유리창에서 느낀 소리를 ‘고독론’, 8월5일 북경에서 장복이를 떨구고 떠날 때 울며 쓴 ‘생이별론’, 7월15일 북진묘에서 중국의 장관을 토론타가 전개했던 ‘와력분양론’ 등은 모두 지성과 감성이 빛나는 서정수필로 꼽힌다.

다시 8월6일자 일기, 밀운에서 중국인들의 시각을 빌려서 조선 사람의 행동거지와 그 인상을 쓴 것을 ‘조선인 인상’, 8월17일자 고북구에서 중과 시비를 벌인 ‘오미자 사건’, 8월11일자 열하 어느 술집에서 객기를 부린 사건을 ‘낮술’, 7월13일자 고가자에서 백기보로 가는 도중 우리 사절의 용원들과 참외장수 사이에 옥신각신했던 일을 담은 ‘참외 사건’, 7월18일자 고교보에서 우리 사절의 현금 도난 사건을 그린 ‘고교보 사건’, 7월27일 진자점에서의 ‘청루견문’ 등은 역사를 형상화할 수 있는 생동한 콩트식 서사 수필이다.

이 밖에도 8월7일자 일기 속의 ‘말 모는 방법’, 8월14일자 일기 속의 ‘목축론’, 8월13일자의 ‘지동지원설’ 등은 실학과 과학을 반영한 지성 수필로 분류할 수 있다.

|

연암의 미덕은 아직도 많다. 그 순간적인 관찰은 사물을 꿰뚫었고 묘사는 구체적이고 섬세하다. 결코 설명을 지루하게 끌지 않았다. 달리는 역마 위에서 휘뚜루마뚜루 갈겨쓸지언정 문드러진 어휘를 덕지덕지 내려놓지 않았다. 그리고 때로는 늘어지게 길었다. 그 그침과 나아감을 예측할 수 없을 만큼 종횡무진했다.

그렇게 연암은 후대의 누구도 따를 수 없을 천재성을 보였다. 고독했던 사람, 뜨거웠던 사람이 훨훨 털고 일어서서 자유와 풍요에 대한 절절한 염원을 구현했다. 천재는 신(神)으로 쓰는데 연암은 발로 뛰었다. 미치광이나 집시가 아니라 살아 있는 선비로 뛰었던 것이다. 연암의 발자취를 따라 1년 동안 ‘신동아’에서 동행한 날들이 즐거웠다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)