진시황제도 마찬가지다. 제나라 사람인 서불(서씨 혹은 서복)을 보내 불사의 묘약을 찾게 했다. 한종 후공 같은 방사에게도 불사의 묘약을 찾게 했으나 불로불사의 꿈을 이루지 못한 채 병으로 죽었다.

이에 비하면 조조는 냉철한 이성의 소유자였다. 무당과 같은 방사인 좌자·감시·극검 등 많은 사람을 불러 모았지만, 그들을 차갑게 감시할 뿐 신뢰하지 않았다. 화타도 그의 이성적 판단을 넘어선 치료법을 제시하자 과감히 죽여버리는 극단적 행동을 보인다.

무당으로부터 벗어나 이성적 치료방식을 적용한 최초의 명의는 역시 편작이다. 그는 ‘무당을 믿고 의사를 믿지 않는 자의 병은 낫지 않는다’는 명언을 남겼으며, 생·병리를 음양이론에 맞춰 합리적으로 설명했다.

그에 비하면 화타는 이단아다. 마비산이라는 약물을 이용해 마취하고 절개하고 수술한다는 것은 외과의학의 존재를 증명한다. 인도 의학의 전통으로 추론되지만 너무나 혁신적이고 이단적인 치료법은 조조에게 거부되면서 사라지고 말았다. 화타와 편작은 무의(巫醫)에 이은 신의(神醫)에 가깝다는 평가다.

실존했던 한의학 이론의 집대성자는 장중경이다. 전국시대부터 진·한대에 이르기까지 우상적 질병관에서 이성적 질병관으로 그 흐름을 바꾸는 데 중추적인 역할을 했다. 그는 호남성 태수를 지낸 관리로 그의 일족 200여 명 중 3분의 2가 전염병에 걸려 죽었다.

그는 전염병을 깊이 관찰한 뒤 이를 6단계로 나누고 각 단계마다 질병의 특징적인 증상과 치료방법 및 처방을 기록했다. 증상과 처방이라는 대증적, 논리적 방식은 많은 의학자를 매료시켰고 모든 처방의 비조(鼻祖)로 불린다. 이는 한의학이 그저 음양오행의 관념에서 출발한 것이 아니라 전염병 치료를 통해 질병을 관찰하면서 비롯된 임상 영역의 학문임을 증명한다. 특히 일본의 한의학자들은 지금도 장중경의 상한론을 금과옥조처럼 여기면서 진료한다.

관료, 정치가, 학자인 장중경이 의학에 투신한 이유는 뭘까. 사농공상(士農工商) 중 의사는 공(工)에 속해 그 순위가 상인 바로 앞이다. 점치는 사람과 같은 기술자 대열에 끼였으며 잡류로 분류됐다. 그런데 동양학에서는 훌륭한 재상이 되지 못하면 훌륭한 의사가 되라고 강조한다. 이 점은 의술을 인술이라 칭하는 점과 통한다. 인(仁)의 기본적 함의는 남을 아끼고 사랑하는 애인(愛人)이다. 의술은 병을 치료해 사람을 구하는 것이므로 백성이 병들지 않고 위아래가 화목해 국가와 사회가 평안에 도달한다는 유학적 이념과 통한다.

장중경을 기점으로 의학의 학문적 영역과 기술적 영역이 구분된다. 학문적 영역은 유의(儒醫)들이 맡고 기술적 영역은 일반 의료 활동을 하는 한의사들이 맡아온 것이다. 한의학은 실전 경험을 통해 입증된 것들을 이론으로 승화했다. 먼 상고시대부터 이어진 단편적이고 분산된 많은 경험을 분류하면서 종합과 향상을 추구했고 이것이 이론으로 재현돼왔다. 음양오행 또한 이를 기반으로 해서 한의학이 발전한 게 아니라 임상 성과의 취합 과정에서 논리적 도구로 사용돼왔을 뿐이다. 경험하지 않은 사실을 논리적으로 추론해 질병에 대응하기 위한 방식이지, 그것이 한의학의 전부가 아니라는 얘기다.

장중경 이후 정치 관료와 유학자들이 의학 영역에 뛰어들면서 무의와 신의의 시대에서 유의의 시대가 열렸다. 우상에서 이성으로, 그리고 기술의 영역에서 논리의 영역으로 접어든 것이다. 논리의 영역에서 배제된 것은 전수하고 계승되던 전문가의 영역이다. 진료를 담당하는 의술은 멸시되고 배척당했으며, 응용적 기술의 승화는 제한을 받았다. 그 결과 한의학서들은 유학자들이 장대한 논리를 표방하면서 비슷비슷한 내용만 담게 됐다. 실제 진료 경험을 바탕으로 한 전문적이고 기술적인 영역의 책은 찾아보기 힘들어졌다.

우리 한의학은 學과 術의 일치

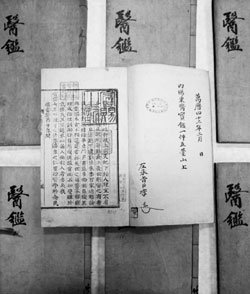

세계기록유산에 등재된 ‘동의보감’.

허준도 의관으로서 여러 차례 수모를 당했다. 선조가 허준에게 보국숭록대부(輔國崇錄大夫)의 가자(加資)를 내리자 사간원은 이것이 조정의 수치라는 극단적 표현으로 선조를 압박한다. 결국 그 명은 거두어졌고 허준이 사망한 뒤에야 회복됐다. 침의 대가 허임의 경우도 마찬가지다. 우수한 침술로 경기지방의 요지에 수령으로 임명되지만, 사간원과 사헌부의 끈질긴 반대가 이어져 결국 부임하지 못하는 곤욕을 치른다.

이 대목에서 짚고 넘어가야 할 것은 허준의 ‘동의보감’과 허임의 ‘침구경험방’이 일본과 중국에서도 앞 다퉈 간행됐다는 사실이다. 실질적 경험을 바탕으로 한 한의학적 성과물이기에 그 학술적 가치를 높이 평가한 것이다.

동의보감류의 백과사전식 의서는 중국 의학사에도 다양하고 많다. 하지만 그 중에 음양오행이나 유학적 해석에 기대지 않고 도가적 해석과 정(精)·기(氣)·신(身)을 위주로 편제를 구성한 것은 없다. 더욱 발군인 것은 실질적인 의료적 경험과 덧붙여 책을 직접 저술할 만큼 뛰어난 학문 능력이 뒷받침됐다는 점이다. 학(學)과 술(術)의 일치로 허준의 손에서 동의학의 집대성을 이룬 것이다.

중국과 한국 한의학에서 무척 대조적인 사실은 앞에서 지적한 것처럼 이론의 완성자를 보기 힘들다는 점이다. 유일한 사례라면 사상의학의 집대성자인 이제마를 꼽을 수 있다. 사상의학은 유학 속에 한의학을 끌어들여 재해석한 것이다. 이제마에게 크게 영향을 준 인물은 전라도의 거유(巨儒) 기정진이다. 이제마가 100년 뒤 자신의 의학이 빛을 볼 것이라고 예언한 것과 기정진이 100년 뒤에 자신의 글을 끄집어내라고 한 것은 묘하게 일치한다. 사상의학은 심(心)이 일신의 주재이고 이를 바탕으로 4개 장부(臟腑)의 크고 작음에 따라 체질이 결정된다고 추론했다. 기정진도 심(心)이 일신의 주재이며 여기에 가장 순수한 기인 ‘정상(精爽)’이 있다고 규정한다.

사상의학이 기존의 한의학인 음양오행과 배치되는 점 중에서는 중심에 대한 논쟁이 핵심이다. 기존의 음양오행설은 오장육부 중 소화기인 비위가 바퀴의 축선 노릇을 한다고 본다. 이는 돼지 바비큐를 만들 때 입에서 항문까지의 관을 축선으로 사용하는 것을 떠올리면 쉽게 이해된다. 사상의학은 중심을 심으로 보고 여기에 맞춰 이론을 전개한다.

성리학에서 중국의 이기론과 조선 유학의 이기론은 차이가 있다. 전자는 우주자연의 생성변화를 이해하고 그 일부로서 인간의 성정을 설명한다. 이에 비해 조선 유학은 인간의 정신적, 심리적 작용을 설명하고 도덕적 판단 및 행위의 정당성과 필연성을 설명하는 데 초점을 맞춘다. 인간이 주체이며 심(心) 속의 도덕률은 태어날 때부터 부여받은 점을 강조한다. 체질불변의 법칙도 이런 사유를 바탕에 깔고 있다. 이렇게 보면 사상의학은 조선의 성리학이 바탕이 된 학문이다.

‘동의보감’이 정·기·신을 바탕으로 구성한 것은 천·지·인의 삼원론이다. 허임의 보사법 핵심도 인체를 천·지·인으로 나눠 세 번 돌리고 세 번 밀어넣는 삼원론이다. 사상의학은 조선 500년 역사에 걸쳐 갈고 닦은 성리학을 뿌리로 탄생한 것이다. 우리의 고유한 정서를 바탕으로 나타난 것만이 한국 한의학으로서 생명력을 갖는다. 일본의 한의학은 황한의학(皇漢醫學)이다. 일본식 한의학이라는 뜻이다. 우리의 의학에는 우리의 전통과 사유방식, 역사성이 녹아들어 있어 단순히 동양의학이라는 이름으로 부르기는 아쉽다.

|

한국 한의학은 지금 몇 시일까. 중국 한의학은 근대에 공산주의 체제로 말미암아 경쟁력이 떨어지고 기술적 발전도 미미했다. 일본 한의학은 메이지 유신 이래 한의학이 의학으로 흡수합병되면서 고유의 특징이 사라졌다. 우리 한의학은 현대의학과의 공존과 경쟁을 통해 한 차원 높은 의료로 발돋움하는 중요한 시기를 맞았다. 세계 1위의 한의학으로 입지를 굳히기 위한 마지막 관문 앞에 서 있다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)