- 30년간 전세계 돌며 ‘간도는 조선’ 입증하는 서양 고지도 구입

- 18세기 압록강·두만강 이북 지역은 조선인 생활권

- 중국 논리 뒤집는 ‘두만강·토문강 별도 표기’ 지도

- 서구 유명 지리학자들이 측량, 중국 황제도 지도제작 지원

김혜정 관장은 “간도 영유권문제가 해결될 때까지 간도지역인 ‘옌볜’은 ‘연변’으로 불러야 한다”고 주장했다.

그간 국내 학자들이 간도가 조선 영토였음을 보여주는 옛 지도들을 간헐적으로 알려왔지만, 대량으로 공개되기는 이번이 처음이다. 이 지도들은 당시 동아시아 국경 문제를 중립적으로 바라본 서양 지리학자들이 제작한 것이라 의미가 크다. 김혜정 관장은 “이번 지도 공개를 계기로 간도 영유권 논란에 대해 많은 한국인이 관심을 가져줬으면 좋겠다”고 기대했다. “간도 문제는 ‘잃어버린 한국 근대사’의 참모습을 복원하는 일이기 때문”이라는 설명이다.

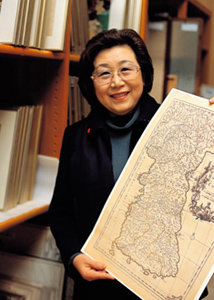

박물관의 전시품 보관창고에는 칸마다 고지도와 관련 사료들로 꽉 차 있다. 한 사람이 이를 모두 채우기란 쉽지 않았을 듯싶다. 김 관장에게 지도를 수집한 경위를 물어봤다.

“30여 년이 걸렸습니다. 경비도 수십억원 들었죠. 중국만 60여 차례 방문했고, 일본과 유럽도 해마다 들렀습니다. 해외에 나갈 때마다 고서점, 골동품가게 등으로 한국이 표기된 동·서양 고지도를 찾아다녔습니다. 그렇게 16세기에서 20세기까지 시대별로 빠짐없이 지도를 수집했는데, 모두 원본입니다. 세계적으로도 혜정박물관은 서양 고지도를 가장 많이 보유한 기관 중 하나입니다. 특히 한국이 표기된 서양 고지도는 거의 대부분 수집했다고 자부할 수 있습니다.”

김 관장은 “그처럼 많은 시간과 자금을 투자해 수집할 정도로 고지도가 매력 있느냐”는 질문에 이렇게 답했다.

“서양 고지도는 객관적 증거물”

“기능을 강조하는 요즘 지도와 달리 옛 지도는 우선 아름답습니다. 색채, 디자인의 예술적 가치를 갖고 있습니다. 지도엔 국가와 민족의 뿌리가 담겨 있어요. 예를 들어 최근 미국 의회는 ‘아메리카’라는 지명이 최초로 표기된 16세기 세계지도 한 장을 구입하기 위해 1700만달러를 제시했지만, 지도를 가진 독일인은 판매를 거절했습니다. 세계에서 유일하게 ‘아메리카’를 국명으로 사용하는 나라가 최초의 ‘아메리카’ 표기 지도를 갖고 있느냐, 그렇지 않으냐에 따라 그것의 상징적 의미가 달라지지요. 지도의 보유 여부는 때로는 국가의 자존심과도 결부되는 사안입니다. 또한 지도는 당대를 살던 사람들이 보편적으로 인정한 사실을 있는 그대로 보여줍니다. 역사적 사실을 규명하는 데 매우 중요한 기능을 한다는 것이죠.”

2년여 전 김혜정 관장은 일을 한번 낸 적이 있다. 동해 표기를 둘러싸고 한국과 일본 간에 논란이 일었을 때 동해를 ‘동해’ ‘한국해’ ‘고려해’ ‘조선해’ 등으로 표기한 서양 고지도 50여 점을 일시에 공개, 전시한 것.

“객관적 증거자료를 제시하면서 국제사회를 설득해야 합니다. 그러기엔 서양 고지도만한 게 없죠. 당시 고지도 전시장을 둘러본 일본 수학여행단 학생들은 문화충격에 빠졌습니다. ‘일본해’로 표기하는 것이 절대로 옳다고 믿던 상식이 절반쯤 깨져 나갔기 때문입니다. 최근 서구 국가들이 동해 표기를 병기하는 것은 한국의 국력이 커진 탓도 있지만, 상당 부분은 ‘서양 고지도를 발굴한 힘’에서 나온 것입니다. 서양인들이 보기엔 자신들의 선조가 만든 수많은 지도가 ‘동해’라고 표기하고 있는데, 더 이상 어떤 설명이 필요하겠습니까.”

“현 ‘조선족자치주’는 실제 조선땅”

고지도가 가진 ‘증거물’로서의 가치는 간도 영유권 논란에도 적용된다는 것이 김 관장의 주장이다. 1712년 조선과 청나라의 국경을 확정한 백두산정계비엔 ‘압록강과 토문강을 조선과 청의 국경으로 삼는다’고 적혀 있는데, 중국은 토문강이 곧 두만강이라며 간도 영유권 논란을 일축한다.

반면 한국 사학계는 “토문강은 백두산에서 발원해 북쪽의 만주로 흐르는 강으로, 두만강과는 별도로 존재하는 강”이라고 반박한다. 한국측 고증에 따르면 토문강이 국경이 될 경우 현재 중국 조선족자치주(남한 면적의 3분의 2)의 상당 부분이 조선의 영토였음이 인정된다. 이와 관련, 김혜정 관장은 토문강과 두만강을 별도 표기한 조선통감부의 미공개 지도 원본을 이번에 새로 공개했다.

1909년 일본은 청나라와 ‘간도협약’을 체결, 간도지역을 청나라에 양도했다. 이에 대해서도 한국 학계는 “일본이 한국의 외교권을 강탈한 을사보호조약이 고종 황제의 위임장이 없는 등 국제법상 무효이므로, 이를 근거로 한 국가간 외교조약인 간도협약도 무효”라는 주장을 편다.

김혜정 관장이 이번에 공개하는 69점의 간도 관련 서양 고지도는 18세기 이후 간도, 집안 지역이 조선의 영토였음을 기록하고 있다. 혜정박물관의 오일환 박사(역사학)는 간도 관련 서양 고지도의 제작경위와 지도상의 영토 표기에 대해 다음과 같이 설명했다.

“혜정박물관이 확보한 지도들은 프랑스 왕립과학아카데미 회원인 당빌리, 영국 지리학자 존 케리, 본 도법(圖法)으로 유명한 프랑스 지리학자 본, 윌킨스 등 당대를 대표하는 서양 지리학자들이 1700년대 중반 동아시아 일대를 표기한 지도들로, 모두 압록강과 두만강 이북 일부 지역을 조선의 관할권으로 기록하고 있어요. 백두산정계비로 조선-청나라 국경이 확정(1712)된 이후 제작된 것입니다.

당빌리를 비롯 서구 지리학자들은 강희제(康熙帝) 등 청나라 정부의 지원으로 측량한 뒤 지도를 제작한 것이어서 중국측 주장이 많이 반영될 수밖에 없는 상황이었어요. 그런데도 69점에 이르는 당시의 서양 지도는 조선-청나라 국경이 만주에서 형성됐다고 기록하고 있어요.

두만강 이북의 간도 지역은 조선 함경도 관할로 돼 있습니다. 압록강 이북 집안지역도 조선 평안도의 일부로 돼 있고요. 청나라가 ‘봉금지역’으로 설정해 자국민인 한족(漢族)의 통행을 제한한 압록강, 두만강 이북 지역이 사실상 조선인들의 생활무대였음을 당시 서양 지리학자들과 중국인들이 인정한 것이라고 해석할 수 있습니다. 서양 지리학자들은 한반도가 중국-일본 간 전면 전쟁의 무대가 된 임진왜란 이후 한반도와 만주 지역을 지도에 정교하게 나타내기 시작했습니다.”

일본과 만주국이 패망한 1945년 이후 60년간 실효적으로 중국이 간도 지역을 점유하고 있는데다, 간도와 접경한 한반도 북부에 주권이 미치지 못해서 한국은 그동안 간도 영유권 문제를 심각하게 논의하지 않은 것이 사실이다. 김혜정 관장은 “그러나 2004년 중국이 고구려사를 중국사에 편입시킨 이른바 ‘동북공정’을 전개한 것은 한국에게 한반도 주변 고대사(고구려사)와 근현대사(간도영유권)의 사실관계를 정확히 구명해야 할 당위성을 제공한다”고 말했다. 고구려사 문제와 간도 영유권 논란의 사실관계를 밝혀 국내외에 알리는 일에 당사자인 한국이 적극 나서야 할 때가 됐다는 것이다.

외교부 장관에게 전달된 간도 자료

지난해 반기문 외교통상부 장관은 “간도협약은 법리적으로 무효”라고 공개적으로 밝힌 바 있다. 확대해석을 경계했지만 간도 영유권 문제에 침묵으로 일관해온 한국 정부로선 진일보한 변화였다. 이런 발언은 우연히 나온 것이 아니었다. 김혜정 관장은 반기문 장관이 이 발언을 하기 며칠 전, 반 장관에게 간도 지역이 조선 영토임을 입증하는 서양 고지도들과 사료들을 전달하면서 간도 문제에 관심을 가져줄 것을 요청했다고 한다.

간도협약은 2009년이면 체결된 지 100년이 된다. 김혜정 관장은 “이젠 간도 영유권 문제를 덮어둘 여유가 없다”고 말했다. “국가간 조약(간도협약)은 100년이 지나면 문제를 제기하기가 더 어려워진다. 그 전에 간도지역 영유권 문제를 국제사회에 이슈로 제기해야 한다”는 것이다. 김 관장은 “간도 영유권에 대한 구체적인 고증을 지금부터라도 해야 한다. 간도는 한-중 간 영유권 논란 지역”이라고 말했다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)