- 가끔 손가락 하나 까딱하기도 싫을 만큼 만사가 귀찮을 때가 있다. 그렇다고 마냥 굶을 수는 없는 노릇. 이럴 때 쇠고기를 살짝 구워 샐러드와 인스턴트 된장국을 곁들이면 간편하게 한 끼 식사를

- 해결할 수 있다.

벽면과 수납장 위엔 아프리카 전통 가면과 조각상 등이 빼곡했다. 한켠에는 다양한 지포라이터가 액자로 짜여진 틀에 가지런히 정리돼 있다. 모두 그가 수집한 것들이다. 책장은 사진과 아프리카 관련 책들로 가득했다. 그 속에서 그의 취향과 그가 그동안 걸어온 삶의 발자취를 느낄 수 있었다.

김씨의 부친은 아프리카의 한국인 ‘슈바이처’로 불리는 고(故) 김정 박사다. 김 박사는 정부에 의해 아프리카 부르키나파소로 파견돼 그곳에서 30여 년간 의술을 펼치다 세상을 떠났다. 김 박사의 시신은 화장돼 절반은 아프리카에, 절반은 한국에 안치돼 있다. 김씨에게 아프리카는 아버지의 땅이나 마찬가지다. 그가 아버지에게서 물려받은 유산은 단돈 200만원. 하지만 그는 세상 그 어떤 것보다 소중한 삶의 지혜를 물려받았다.

“아버지는 정말 세상물정을 모르셨어요. 오죽했으면 어머니가 아프리카까지 가셔서 샌드위치 장사를 했겠습니까. 하지만 두 분 모두 정말 행복하게 사셨어요. 10년 전, 40대에 접어들어서야 비로소 그 이유를 알았죠. 부모님은 출세욕이나 물욕 없이 자연과 더불어 자유로운 삶을 사셨던 거죠.”

김중만씨가 자신의 사진 작업실인 청담동 소재 ‘스튜디오 벨벳언더그라운드’에서 부인 이인혜씨와 담소를 나누고 있다. 부인 이씨는 모델 출신이다.

하지만 한국사회는 그의 자유분방한 사고와 행동을 받아들일 준비가 채 되지 않은 상태였다. 결국 그는 두 차례나 강제추방자 신세로 전락한다. 특히 1986년 두 번째 추방은 그를 절망의 나락으로 밀어뜨렸다. 어느 날 갑자기 낯선 시간과 공간 속으로 던져진 그에겐 삶을 추스를 만한 힘이 남아 있지 않았다. “살고 싶지 않은 나를 버리고 싶었다”는 게 암울했던 당시 상황에 대한 그의 회고다.

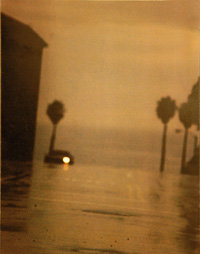

김씨를 나락에서 구해준 건 1986년 미국 로스앤젤레스의 피코(PICO)가에서 찍은 한 장의 사진이다. 그가 찍은 것은 아스팔트 위에 나뒹구는 작은 돌멩이였다. 아무 의미 없이 거리를 방황하는 자신처럼 느껴졌다. 그런데 사진을 인화하자 그 배경으로 잡힌 초점 잃은 뿌연 화면 속에 도로가 보이고, 그 끝에 태평양이 이어져 몽환적인 분위기가 연출됐다. 거기서 그는 희망을 봤다. 그리고 그 사진은 그를 ‘자유주의자’에서 ‘희망주의자’로 바꿔놓았고 지금의 그를 있게 했다.

향내 가득한 거실을 돌아 식탁이 놓인 주방 쪽으로 기자가 들어서자 김씨는 기다렸다는 듯이 말문을 열었다.

김씨에게 인생의 전환점이 된 사진 ‘Are you going with me’. 1986년 LA 피코가에서 찍었다.

이런 김씨가 앞치마를 두르고 요리를 하게 된 것은 순전히 ‘신동아’ 사진기자인 김용해 부국장과의 친분 때문. 그런데 막상 촬영에 들어가자 요리를 하는 그의 태도가 사뭇 진지해졌다. 항상 렌즈를 통해 피사체를 바라보던 그가 거꾸로 피사체가 되는 순간 생겨나는 묘한 긴장이 흘렀다.

김씨의 도전요리는 로스구이와 그린샐러드, 그리고 인스턴트 된장국. 조리법은 정말 간단하다. 먼저 로스구이용 쇠고기에 소금과 후춧가루를 골고루 뿌려서 취향에 따라 알맞게 익힌다. 그린샐러드의 주재료인 양상추는 손으로 뜯어 찬물로 씻는다. 칼이 닿으면 색이 빨리 변하고, 찬물로 씻어야 더 아삭한 맛을 즐길 수 있다. 씻은 양상추는 물기를 빼고 그 위에 소스를 적당량 뿌리면 기초적인 그린샐러드가 완성된다. 양파와 피망을 함께 넣어 먹어도 좋다. 샐러드 소스는 오리엔털소스가 우리나라 사람의 입맛에 가장 잘 맞는다.

어떻게 보면 ‘없으면 없는 대로, 있으면 있는 대로’ 사는 김씨의 삶의 철학과 어울리는 요리다. 그도 그래서 이런 요리를 선택했다고 한다. 하지만 그는 사진에서만큼은 세계 최고를 꿈꾼다. 그는 2년 후 프랑스 파리로 건너가 세계 정상에 도전할 계획이다. 이미 세계적인 사진에이전트사인 ‘에이전시 뷰(VIEW)’와 전시 및 출판 활동 계약을 체결한 상태다. 부와 명예도 중요하지만 무엇보다 아버지와의 약속 때문이다.

“아버지께서 돌아가시기 직전에 ‘내가 아프리카에 의술로 삶을 바쳤으니, 너는 사진으로 아프리카를 세계에 알려야 하지 않겠느냐’고 하시더군요.”

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)