- 오픈프라이머리(개방형 국민경선제)에 이어 국민공천제가 내년 총선을 앞두고 정치권 최대 이슈로 떠올랐다. 여야 모두 국민을 앞세우지만 실상은 당내 공천을 둘러싼 계파 간 권력다툼 모양새다. 자고로 ‘민심은 천심’이라고 했거늘, 정치인들이 민심을 제대로 알기는 하는 걸까.

‘권(權)’은 저울추의 이름이다. 사진은 진나라 때 ‘권’의 실물.

자신이 모시는 군주(리더)와 공을 다투면 틀림없이 군주의 단점을 떠들게 돼 결국은 욕을 당하게 된다. 친구와 공을 다투면 사이가 멀어지게 된다(事君數, 斯辱矣 ; 朋友數, 斯疎矣).

오늘날로 보자면 이 말은 적절치 않다. 누가 세웠건 모든 공을 군주에게 돌리라는 봉건적, 수동적 사유 방식을 강조하기 때문이다. 물론 예나 지금이나 자신이 세우지 않은 공을 가로채거나 남이 세운 공을 인정하지 않으려는 풍조는 여전하다.

하지만 백성과 다투는 정치가 가장 못난 정치라 했듯이, 부하들과 공을 다투는 리더가 가장 못난 리더라 할 것이다. 그런 점에서 이 명구는 부하가 아닌 리더의 처지에서 되새겨봐야 한다. 지금 우리네 집권당의 상황이 영락없이 이 꼴이다. 양보란 있을 수 없는 듯하다. 권력을 목숨처럼 여기는 자들의 싸움이기 때문이다. 권력투쟁의 계절이 돌아온 모양이다.

권력은 ‘균형추’

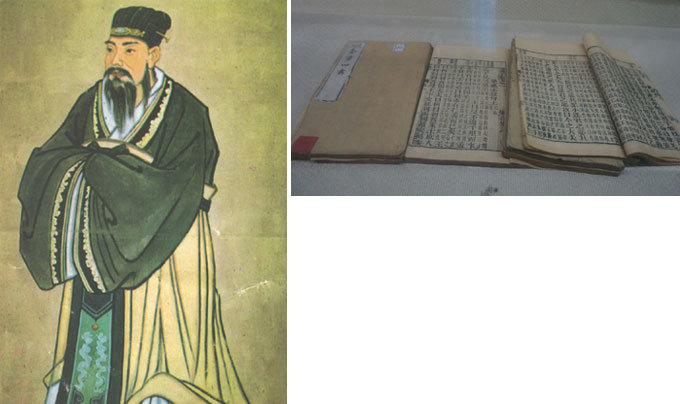

진나라 내분과 순식의 죽음을 상세하게 기록한 ‘동주열국지(東周列國志)’의 삽화.

권력(權力)이란 단어에서 ‘권(權)’은 저울추를 말한다. 달고자 하는 물건의 무게를 알기 위해 저울의 균형을 잡는 추다. 따라서 권력은 힘을 나눈다는 뜻이 된다. 말 그대로 ‘Balance of Power’다. 힘을 나눌 줄 알아야 무게를 정확하게 달아 균형을 유지할 수 있다는 것이다. 달고자 하는 무게가 바로 민심이다. 따라서 민심을 제대로 달려면 권력을 나눌 줄 알아야 한다. 정치의 본질이 바로 여기에 있다. 지금 정치가들은 권력을 그저 움켜쥐는 것으로만 아는 단세포적 수준을 못 벗어나고 있다.

어쨌거나 관건은 민심의 향방이다. 저들이 민심을 깔보든 말든 칼자루는 민심이 쥐고 있기 때문이다. 그렇다면 핵심은 누가 민심에 얼마나 귀를 기울이느냐다. 다시 말해 자기에게 주어진 기득권을 포함한 권력을 얼마나 저울에 내려놓느냐에 달렸다는 말이다. 명나라 때 충신 방효유(方孝孺)는 이런 말을 남겼다.

흥하는 군주는 남이 말을 해주지 않을까 걱정하고, 망하는 군주는 남이 무슨 말을 할까 걱정한다(將興之主, 惟恐人之無言 ; 將亡之主, 惟恐人之有言).

위정자와 정치가의 흥망을 바른말의 수용 여부와 연계한 명언이다. 바른말이 무엇인가. 바로 민심이다. 바른말, 민심에 귀를 기울여라. 민심은 항상 말할 준비가 돼 있다.

권세가 다하면 멀어진다

기원전 697년 중원의 정(鄭)나라에 내분이 일어나 여공 돌(突)은 채(蔡)나라로 도망갔다가 역을 거점으로 재기를 노렸다. 기원전 680년, 여공 돌은 정나라를 공격해 대부 보하(甫瑕, 또는 부하(傅瑕))를 사로잡고는 자리와 이권 따위로 유혹해 자신의 복위를 맹서하게 했다. 보하는 자기 목숨을 바쳐서라도 돌을 맞아들이겠다고 맹서했다. 보하는 약속대로 정자영과 그의 두 아들을 죽이고 여공 돌을 맞아들여 복위시켰다.

약 20년 만에 자리를 되찾은 여공 돌. 하지만 그는 당초 약속과는 달리 보하가 군주를 모시는 데 두 마음을 품었다며 그를 죽이려 했다. 보하는 스스로 목을 매 자결했다.

진(晉)나라의 대부 이극(里克)은 헌공(獻公)이 총애하던 여희(驪姬)가 낳은 두 아들 해제(奚齊)와 탁자(卓子)를 잇따라 죽이고 진(秦)나라에 망명해 있던 공자 이오(夷吾)를 맞아들여 군주로 옹립하니 그가 혜공(惠公)이다. 혜공은 즉위 후 이극에게 “그대가 없었더라면 나는 군주가 될 수 없었을 것이다. 하지만 그대는 두 명의 진나라 군주를 죽였다. 그러니 내가 어찌 그대의 군주가 될 수 있겠나”라며 이극에게 죽음을 강요했다. 그때가 기원전 650년으로 보하가 여공 돌에게 죽음을 강요받은 지 30년 후다.

맹자는 걸주(桀紂)의 멸망이 백성의 마음을 잃었기 때문이라고 지적했다.(왼쪽) 민본(民本) 사상을 정리한 ‘맹자’는 통치자들이 가장 두려워하는 책이다.(오른쪽)

숙향은 정치가와 위정자들을 향해 ‘득국오난(나라를 얻기 위한 다섯 가지 어려움)’을 설파했다.

사마천은 이 두 사건을 함께 다뤘다. 사건의 성격이 서로 비슷하기 때문일 것이다. 사마천은 ‘정세가’ 논평에서 두 사건의 본질을 다음과 같이 갈파했다.

권세와 이익으로 뭉친 자들은 권세와 이익이 다하면 멀어지기 마련이다(以權利合者, 權利盡而交疏). 보하가 그랬다. 보하는 정나라 군주를 겁박하여 여공을 맞아들였지만 여공은 끝내 그를 배신하고 죽게 했다. 이것이 진나라의 이극과 뭐가 다른가. 절개를 지킨 순식은 자신의 몸을 버리고도 해제를 지키지 못했다. 형세의 변화에는 다양한 원인이 작용하기 때문이다.

천하를 얻는 길

어떤 일의 상황이 시시각각 달라지는 데는 많은 원인이 작용하게 마련이라는 사마천의 지적은 참으로 핵심을 찌른 말이 아닐 수 없다. 하지만 인간사 변화와 변질의 가장 강력하고도 추악한 요인은 사마천이 첫머리에 지적한 권세와 이익일 것이다.

맹자는 자신의 어록이자 대화록이라 할 수 있는 ‘맹자(孟子)-이루(離婁)’ 상(上)편에서 “걸 임금과 주 임금이 천하를 잃은 것은 그들의 백성을 잃었기 때문이며, 그들의 백성을 잃었다는 것은 그들의 마음을 잃었다는 것이다(失其民者, 失其心也)”라고 썼다. 그러면서 “천하를 얻는 길이 있으니 그 백성을 얻는 것이고, 백성을 얻는 방법이 있으니 그 마음을 얻는 것이다. 그 마음을 얻는 방법이 있으니 하고자 하는 것을 모아주고 싫어하는 것을 하지 않는 것”이라고도 했다.

맹자는 천하의 책임을 위정자 한 사람의 덕으로 돌리면서도 위정자의 존재를 극단적으로 격하했다. 그래서 “백성이 가장 귀하고, 사직(나라)이 다음이고, 군주는 가볍다”라고 말한다. 맹자는 백성의 권익을 맨 위에 놓았다. 그렇기 때문에 천하를 얻으려면 백성들이 싫어하는 것을 하지 않음으로써 백성의 마음을 얻어야 한다는 의식이 가능했던 것이다.

한편 ‘회남자(淮南子)’(병략훈)에는 이런 대목이 있다.

여러 사람을 위해 일하면 많은 사람이 돕지만, 자신을 위해 일하면 사람들이 떠나간다(擧事以爲人者, 衆助之 ; 擧事以自爲者, 衆去之). 여러 사람이 도우면 약해도 강해질 수밖에 없고, 사람들이 떠나면 강해도 망할 수밖에 없다(衆之所助, 雖弱必强 ; 衆之所去, 雖大必亡).”

맹자의 말과 같은 맥락이다. 사심 없이 백성을 위해 일하는 것이야말로 민심을 얻는 길이란 의미다. 민심이야말로 통치의 좋고 나쁨은 물론 옳고 그름을 가늠하는 절대 기준이다. 그래서 민심을 얻는 자가 천하를 얻는다고 하는 것이다.

춘추시대 남방의 초나라 평왕(平王)은 속임수로 두 왕을 시해하고 스스로 왕이 된 인물이다. 즉위 후 그는 백성과 제후들이 반발할까 겁이 나서 은혜를 베풀었다. 주변국인 진(陳)나라와 채(蔡)나라에는 빼앗은 땅을 돌려주고 예전처럼 그 후손을 국군으로 세웠으며, 빼앗은 정나라 땅도 되돌려줬다. 나라 안을 잘 다독거리고, 정치와 교화를 정돈했다.

당초 평왕의 아버지 공왕(共王)에게는 총애하는 아들 다섯이 있었지만 적자를 세우지 않았다. 귀신들에게 제사를 올려 귀신이 결정하면 그에게 사직을 맡기려 했다. 그래서 몰래 실내에다 벽옥을 묻어두고는 다섯 공자를 불러 목욕재계시킨 뒤 안으로 들여보냈다.

훗날 강왕(康王)이 되는 맏아들은 벽옥을 뛰어넘었고, 영왕(靈王)이 되는 둘째 위는 팔로 벽옥을 눌렀으며, 셋째와 넷째인 자비와 자석은 벽옥에서 멀리 떨어졌다. 가장 어린 평왕 기질(棄疾)은 다른 사람 품에 안긴 채 절을 했는데 벽옥의 한가운데를 눌렀다.

得國五難

결과적으로 강왕은 장자로 즉위했으나 그 아들에 이르러 자리를 빼앗겼고, 위는 영왕이 됐으나 시해당했고, 자비는 열흘 남짓 왕 노릇을 했고, 자석은 왕위에 오르지도 못하고 모두 죽임을 당했다. 네 아들이 모두 후손이 끊겼다. 유독 기질만이 훗날 자리에 올라 평왕이 돼 초의 제사를 이어갔으니 마치 신의 뜻에 부합한 것 같다.

영왕이 시해당한 뒤 자비가 진(晉)나라에서 돌아오자 한선자(韓宣子)가 숙향(叔向)에게 “자비가 성공하겠습니까?”라고 물었다. 숙향은 “못할 것입니다”라고 했다. 선자가 “저들이 같은 증오심을 가지고 서로를 필요로 하는 것이 마치 시장에서 물건을 사고파는 것 같은데 어째서 안 된다는 것입니까?”라고 묻자 숙향은 이렇게 답했다.

“함께 어울려 잘 지내는 사람도 없는데 누구와 함께 미워합니까. 나라를 얻는 데는 다섯 가지 어려움(得國五難)이 있습니다. 총애하는 자는 있는데 인재가 없는 것이 그 하나요, 인재는 있는데 지지세력이 없는 것이 그 둘이요, 지지세력은 있는데 책략이 없는 것이 그 셋이요, 책략은 있으나 백성이 없는 것이 그 넷이요, 백성은 있으나 덕이 없는 것이 그 다섯입니다.”

중국 산시(陝西)성 바오지(寶溪)시에 남아 있는 강태공 사당 조어대(釣魚臺)의 강태공상.

그러면서 숙향은 자비가 진(晉)에서 13년을 있었지만 그를 따르는 자들 가운데 학식이 넓고 깊은 사람이 있다는 소리를 듣지 못했으니 인재가 없다는 것이고, 가족은 없고 친척은 배반했으니 지지세력이 없다는 것이며, 기회가 아닌데도 움직이려 하니 책략이 없다는 것이고, 종신토록 (국외에) 매여 있었으니 백성이 없다는 말이며, 명하고 있는 데도 아무도 그를 생각하지 않으니 덕이 없다는 뜻이라면서 절대 권력을 얻지 못할 것이라고 예견했다.

숙향의 ‘득국오난’은 비단 자비에게만 한정되지 않는다. 작은 조직을 이끌어가는 사람은 물론 모든 정치가와 통치자가 귀담아들어야 할 지적이다. 국정을 끌어갈 인재, 정책과 권력 기반을 지지하는 세력, 국정에 대한 원대한 책략, 백성, 그리고 덕을 갖춰야만 나라를 제대로 이끌 수 있다는 말이다.

지금 우리 정치적 상황과 통치자의 모습을 숙향의 ‘득국오난’에 대입해 찬찬히 곱씹어보자. 나라가 어디로 가고 있는지 정도는 짐작할 수 있지 않을까.

가장 못난 정치

수천 년 동안 많은 현자와 선각자들은 오랜 역사적 경험을 통찰해 ‘민심이 천심’이라는 점을 확실하게 인식하고, 백성과 민심이 얼마나 중요한지에 대해 위정자와 정치가들의 폐부를 찌르기에 충분한 경구들을 남겼다. 특히 최초의 병법서이자 통치 방략서인 ‘육도(六韜)’를 남긴 강태공(姜太公)은 단호한 어조로 천하 흥망의 관건이 백성에게 달렸다고 일갈했다.

천하(백성)와 천하의 이익을 함께 누리는 자는 천하를 얻고, 천하의 이익을 독점하려는 자는 천하를 잃는다(同天下之利者則得天下, 擅天下之利者則失天下).

강태공은 이 구절 앞에 “천하는 한 사람의 천하가 아니라 천하의 천하다”라고 했다. 그러면서 “백성과 더불어 같이 아파하고, 같은 마음으로 일을 이루고, 좋지 않은 일은 서로 돕고, 좋아하는 일에 서로 모이면 군대가 없어도 이기고, 무기가 없어도 공격하며, 참호가 없어도 지킬 수 있다”고 했다.

강태공은 백성을 위한 정치의 요점을 ‘백성을 사랑하는 것뿐’이라는 뜻의 ‘애민이이(愛民而已)’라는 말로 간결하게 정리했다. 통치자는 늘 어떻게 하면 백성을 이롭게 하고 즐겁게 할 수 있을까만 고민하면 된다는 것이다. 그러면서 강태공은 “백성을 힘들게 하는 통치자는 누가 됐건 벌을 받아야 한다”고 일갈했다.

사마천은 ‘사기’ 곳곳에서 못난 정치와 그것이 초래하는 수많은 폐단을 날카롭게 지적했다. 특히 정치 중에서 ‘가장 못난 정치란 백성과 다투는 정치’라는 천하의 명언을 남겼다. 사마천이나 강태공 모두 같은 마음일 것이다. 백성을 힘들게 하는 리더는 백성들로부터 벌을 받는다는 사실을 모든 리더가 명심해야 한다. 민심과 세태를 제대로 읽지 못하면 그 어떤 정치인이나 지도자도 살아남을 수 없다.

바야흐로 이합집산(離合集散), 동당벌이(同黨伐異, 패거리를 지어 자신들과 다른 자들을 공격함)의 계절이 돌아왔다. 이 두 사자성어 모두 올해의 고사성어로 선정될 만큼 정치판을 묘사하는 대표적인 용어가 됐다. 여야 모두 민심과 여론을 앞세우지만, 정작 민심과 여론은 들러리 신세를 면치 못하는 게 부인할 수 없는 현실이다.

천하 흥망은 백성의 책임

수많은 선각자가 민심을 얻는 자가 성공하고 권력을 얻는다고 진단했건만, 우리의 현실 속에서는 공허한 메아리에 지나지 않는다. 어쩌면 민심을 무시하고 민심마저 통제할 수 있다고 착각하는 이들을 뽑아준 왜곡된 민심이 더 문제일 수도 있다. 이제 민심이 얼마나 무서운지를 제대로 보여줄 때가 됐다.

강태공의 말대로 엎질러진 물은 주워 담을 수 없고(覆水不返盆), 한비자의 말대로 백성이 원망하면 나라가 위태로워지며(民怨則國危), 고염무의 말대로 천하의 흥망은 백성들 책임이기 때문이다. 민심을 제대로 보여주는 게 바로 선량한 국민이라면 결코 피해서는 안 되는 신성하고 절대적인 의무다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)