- 사랑은 피로 물든 진흙탕 같은 절박한 상황에 빠져야만 더 고귀해지는 걸까. 우리는 ‘천생연분’이라며 열렬하게 사랑을 고백하고서도 뒤돌아서면 더 주고 덜 받는 것을 계산하며 서운해한다. 인간의 본성은 원래 이렇듯 세속적일까. 아니면 진정한 사랑은 따로 있을까. 오페라가 그 답을 알려준다.

영화 ‘필라델피아’(1993)가 이 이야기를 흥미롭게 소개했다. 잘나가는 변호사 앤드루 베켓(톰 행크스)은 동성연애자라는 이유로 필라델피아 최고의 로펌에서 해고당해 법정 싸움을 하는 중이다. 어느 날 재판 이야기를 하는 자신의 변호사 조 밀러(덴젤 워싱턴)에게 뜬금없이 오디오를 틀어 오페라 아리아를 들려준다. 마리아 칼라스가 부르는 ‘안드레아 셰니에’의 ‘어머니는 돌아가시고(La mamma morta)’. 에이즈로 병색이 완연한 그는 링거를 꽂은 채 힘겹게 오페라 줄거리를 설명한다. 점점 아리아에 몰입해가는 그의 대사는 전율을 일으키는 매혹적인 첼로 선율, 그리고 칼라스의 목소리와 함께 상승하고 하강하며 감동을 안긴다.

아리아의 주인공 만달레나(마달레나의 이탈리아식 발음, 마리아 칼라스)는 자신의 하인이던 혁명가 제라르와 5년 만에 해후한다. 그녀는 혁명 주동 세력이 된 제라르에게 자신의 연인 셰니에를 구해달라고 간청한다. 자신도 조국의 적으로 낙인찍혀 언제 잡혀갈지 모르는 신세이지만, 체포된 셰니에의 풍전등화 같은 목숨을 구하려면 물불 가릴 여유가 없었다.

자신을 향한 욕정으로 가득 찬 제라르를 바라보며 그녀는 혁명 이후 자신이 겪은 고초를 아리아로 토로한다. 불타는 저택에서 자신을 살리기 위해 어머니가 얼마나 참혹하게 숨져갔는지, 자신을 돌보기 위해 유모 베르시가 어떤 고통을 당했는지. 만달레나는 자신이 저주를 몰고 왔다고, 누가 이런 자신을 버리지 않겠냐고 절규한다.

질투냐, 사랑이냐

그런데 어디선가 사랑의 목소리가 들려온다. 너는 아직 살아 있고, 혼자가 아니며, 내가 너의 눈물을 거둘 것이라는 천상의 소리다. 더 이상 떨어질 지옥이 없는 절박한 순간 그녀가 살아가는 이유는 딱 한 가지, 목소리의 주인공 셰니에를 만나야 한다는 한 줄기 희망이다. 그녀는 자신을 지탱해주는 셰니에와의 숭고하고 신성한 사랑을 이처럼 강렬하고 당당하게 노래한다. 아리아는 여기에서 끝나고, 만달레나가 제라르에게 “나는 이미 죽은 목숨이니 육신을 원하면 가져가라”고 담담하게 노래하는 구절이 이어진다. 셰니에가 없는 하늘 아래에서 살아가는 게 무슨 의미가 있느냐는 것이다.내가 오랫동안 짝사랑한 이성이 자신이 사랑하는 연인을 구해달라고 부탁해오면 어떻게 할 것인가. 질투가 앞설까, 사랑이 앞설까. 상당히 어려운 일이지만 오페라에서 제라르는 욕정보다는 사랑을 택한다. 두 사람의 사랑에 감명받은 그는 만달레나의 행복을 위해 셰니에를 구명하는 데 적극 나선다.

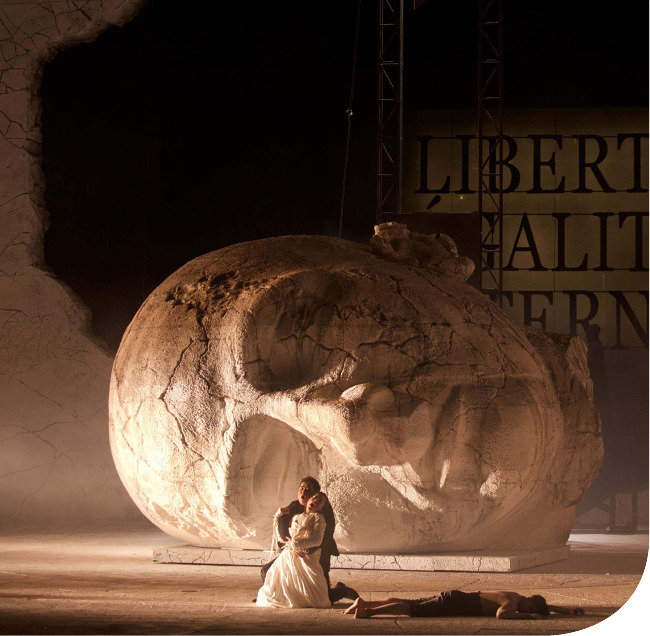

우리가 흔히 아는 프랑스혁명은 ‘백성’이 ‘시민’이 되어가는 기록이고, 군림하는 귀족과 성직자들의 불합리한 특권을 민중의 손에 쥐여주는 과정이다. 그런데 이 오페라는 구(舊) 제도의 모순으로 규정된 귀족들의 사랑을 미학적 관점에서 아름답게 그려냈다.

영화 속 베켓은 음악과 혼연일체가 돼 울먹이면서 아리아에 대해 설명한다. 베켓은 만달레나처럼 하루아침에 모든 게 변했다. 성공가도를 달리다가 직장에서 내쫓기고, 인정받던 동료들에게 배신당하고, 사회의 차가운 눈초리를 감내해야 했다. 더구나 에이즈와 싸우며 언제 죽을지 모르는 하루하루를 살고 있다. 그런 절박한 상황에서 베켓은 진정한 사랑을 노래하는 여주인공에게 완벽하게 감정이입이 돼 있다.

오페라를 잘 모른다며 강 건너 불구경하는 표정이던 밀러는 베켓의 열정적인 이야기에 서서히 빠져들면서 눈빛이 강렬해진다. 서둘러 집으로 돌아온 그는 가슴 벅찬 감동으로 잠을 이루지 못한다.

‘필라델피아’는 ‘양들의 침묵’으로 일약 스타 감독이 된 조내선 드미 감독의 차기작이다. 톰 행크스는 이 영화로 아카데미상 남우주연상을 거머쥐었다. 특히 행크스가 아리아를 설명하는 장면은 많은 이의 뇌리에 깊은 인상을 남겼고 그를 연기파 배우로 거듭나게 만들었다. 마리아 칼라스의 ‘어머니는 돌아가시고’가 들어간 앨범은 날개 돋친 듯 팔렸다.

더 풍부한 회원 전용 기사와 기능을 만나보세요.

나도 따라 부를 수 있는 아리아La mamma morta

Porto sventura a chi bene mi vuole!

Fu im quel dolore che a me venne l’amore!

Voce gentile piena d’armonia che mi susurra: “Spera!”

e dice: “Vivi ancora! Io son la vita!

Ne’ miei occh? ? il tuo cielo!

Tu non sei sola! Le lagrime tue io le raccologo!

Io sto sul tuo cammino e ti sorreggo il fianco affaticato e stanco!

Sorridi e spera ancora! Son l’amore!

Intorno ? sangue e fango? Io son divino!

Io sono il paradiso! Io son l’oblio!

Io sono il dio che sorva il mondo scende da l’empireo, muta gli umani im angioli,

fa della terra il ciel!

Io son l’amore!”

어머니는 돌아가시고

나는 내 주변에 불행을 가져다줬지요. 이런 나를 누가 원했겠어요.

비참한 내 상황에 사랑이 찾아왔어요.

달콤하고 아름다움이 가득한 목소리로 내게 속삭였어요.

그대는 살아야 해요. 나는 삶, 자신이오.

천국이 내 눈 속에 있소. 그대는 더 이상 외롭지 않소.

그대의 흐르는 눈물을 닦아주겠소. 미소와 희망을 잊지 마시오.

피와 진흙에 둘러싸여 있어도 나는 신성하오.

모든 걸 잊게 해주겠소.

나는 저 하늘에서 지상으로 내려와 이 세상을 천국으로 만드는 신이오.

내 이름은 사랑이오. 사랑!

추천 음반

Antonino Votto 지휘

Mario Del Monaco (Andrea Chénier), Maria Callas(Maddalena di Coigny), Aldo Protti (Carlo Gérard).

마리아 칼라스가 전속 계약한 EMI CLASSIC의 칼라스 시리즈 ‘안드레아 셰니에’는 테너 마리오 델 모나코와 콤비를 이룬 1955년 11월 스칼라 극장 시즌 공연 실황이다. 별들의 향연이라 할 꿈의 무대였다. 당시 칼라스는 상대적으로 작게 들리는 자신의 소리가 못마땅했다고 한다. ‘트럼펫’이라 불릴 정도로 엄청난 성량을 가진 델 모나코를 의식해선지 칼라스는 2막에서 고음을 3음이나 높여 노래하기 시작했고 팬들은 그런 칼라스에게 환호했다. 악보에도 없는 소리를 제멋대로 높여 부른 칼라스에게 화가 난 델 모나코는 4막의 비극적인 사랑의 이중창에서 자신도 소리를 올려버렸다고 한다. 커튼콜로 막이 열리면 비극의 연인처럼 비감하게 인사를 하고, 막이 닫히면 서로 왜 음을 올렸냐며 으르렁거렸다는 일화가 전해진다. 이 음반은 그 전날의 공연이라 문제의 ‘고음 향연’은 기록되지 않았다.

추천 영상(유튜브)

https://www.youtube.com/watch?v=Jmv3fBb3oyo

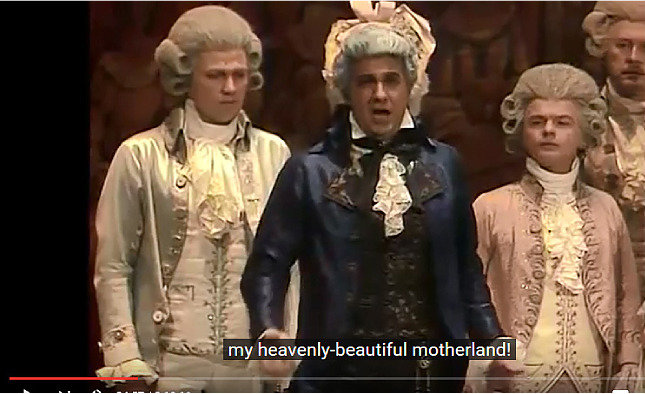

Domingo, Benackova, Cappuccilli, 지휘 Santi

1980년대의 호화 멤버로 감상할 수 있다. 도밍고의 최고 전성기 모습을 볼 수 있고, 한국에서 여러 번 독창회 무대를 가진 카푸칠리의 제라르도 인상 깊다.

■ 소프라노 안나 네트렙코 La mamma morta

https://www.youtube.com/watch?v=Z_PlUNE91S8

네트렙코는 만달레나를 소화하기에는 아직 소리가 가볍다. 그래서 먼저 콘서트로 그녀의 만달레나를 감상한다.

■ 테너 요나스 카우프만 Un di all’azzurro spazio

https://www.youtube.com/watch?v=Yj-t9--PCmE

현역 테너 중에 연극적으로 가장 훌륭하다는 카우프만의 열연을 감상할 수 있다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)