- ‘2015년 대한민국’을 대변하는 표현 중 하나가 ‘혼용무도(昏庸無道)’다. 암울하고 혼란스러운 정치와 이를 부추긴 세력들에 대한 날 선 비판이다. 극단적 표현이라는 지적도 있지만 우리 현실이 그만큼 엉망진창이라는 시각을 반영한다.

2015년 대한민국 자화상

‘무도’의 출전은 ‘논어(論語)’의 ‘계씨(季氏)’편을 비롯해 ‘한비자(韓非子)’ ‘사기(史記)’ 등으로 여러 곳에서 찾아볼 수 있다. 사회와 정치의 분란, 바른 길을 걷지 않는 것, 보편적 상식과 정리를 벗어나는 것, 정도를 걷지 않고나쁜 짓을 일삼는 사람과 폭군, 할 말이 없거나 방법이 없는 것 등 다양한 뜻으로 사용됐다. 특히 ‘사기’의 ‘진섭세가’에선 ‘벌무도(伐無道)’라고 해서 포악한 군주를 토벌한다는 의미로 사용됐다.

2015년 한 해 우리의 상황을 대변하는 단어로 이렇듯 대단히 부정적인 두 단어가 합쳐진 ‘혼용무도’가 선정된 것은 충격적이다. 그래서 혹자는 지난 15년 동안 ‘교수신문’에 발표된 ‘올해의 사자성어’ 중 가장 강력하다는 촌평도 내놓았다. 그만큼 우리 상황이 엉망이라는 지적일 게다. 더욱이 통치자에게 붙일 수 있는 최악의 수식어가, 그것도 합성이라는 부자연스러운 방식을 통해 선정될 정도라면 얼마나 심각한 현실 인식인지 짐작할 수 있다.

혼용무도한 통치자와 그것을 바로잡기는 커녕 오히려 부추긴 측근들의 행태에 대한 철저한 비판과 추상같은 책임 추궁이 따르지 않으면 상황은 더 악화되기 마련이다. 역사상 혼용무도한 통치자들의 행태와 최후, 그리고 그들을 혼용무도하게 만든 요인을 살펴보자.

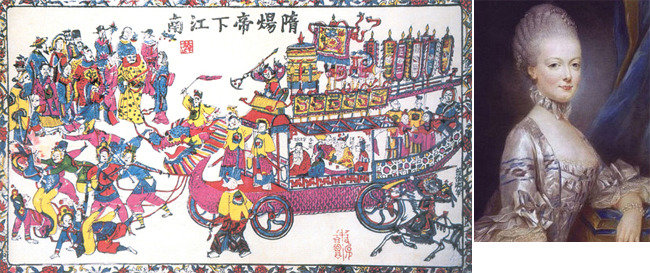

중국 10대 혼용무도 군주

중국은 수천 년 왕조체제를 거치면서 약 600명의 황제나 왕을 칭한 제왕을 배출했다. 여기에 춘추전국시대 제후국의 최고통치자인 국군을 합치면 그 수는 더 늘어난다. 그런데 거친 통계이긴 하지만 이들 제왕 중 제 명에 죽은 자가 절반을 조금 넘을 정도라고 하니 제왕이란 자리가 얼마나 불안한 자리였는지 알 수 있다. 분열기나 혼란기엔 비정상적으로 죽은 제왕의 숫자가 더 늘었다.하지만 이 수치의 이면을 좀 더 파고들면 그렇게 비정상적으로 삶을 마감한 제왕 대다수가 혼용무도한 군주였다는 씁쓸한 사실을 확인할 수 있다. 이들 제왕 중 중국 네티즌이 선정한 10대 혼용무도 군주의 행적을 간략히 소개한다. 이들보다 훨씬 혼용무도한 자도 많지만 행적이 비교적 뚜렷한 인물들로 한정했다.

더 풍부한 회원 전용 기사와 기능을 만나보세요.

탐욕의 화신

혼용무도한 통치자의 거의 모든 특징을 두루 갖춘 군주로는 주나라 여왕(厲王)을 들 수 있다. 여왕은 무엇보다 탐욕스러웠다. 특히 영이공이라는 간신배를 앞세워 무거운 세금을 물리고 각종 특혜를 독점하게 해 사사로운 이익을 잔뜩 챙겼다. 이에 대부 예량부가 이렇게 직언했다.“왕실이 쇠퇴하고 있습니다. 영이공이란 자는 이익을 독점하는 데만 관심이 있고 닥쳐올 큰 재앙은 모릅니다. 무릇 이익이란 만물과 천지자연에서 생겨나는 것으로, 독점하면 그 피해가 커집니다. 천지만물을 모든 사람이 같이 나눠 써야 하거늘 어찌 독점할 수 있겠습니까. 그랬다간 많은 사람의 분노를 초래해 큰 재앙에 대비할 수 없습니다. 이런 식으로 왕을 이끌면 왕이 오래 자리를 지킬 수 있겠습니까. 무릇 왕이란 이익을 개발해 위아래로 공평하게 나눠야 합니다. 신과 인간과 만물이 모두 알맞게 이익을 얻게 하고, 행여 원망이 있지는 않은지 걱정하고 두려워해야 합니다. 지금 왕께서 이익을 혼자 차지하려는 것이 과연 옳은 일입니까. 필부가 이익을 독차지해도 도적이라 부르거늘 왕이 그리하면 왕을 따르는 사람이 줄어듭니다.하지만 여왕은 그의 경고를 듣지 않았고, 끝내 영이공을 고위직에 임명해 권력을 장악게 했다. 여론의 비판이 거세지자 여왕은 위나라 무당을 불러 비방하는 사람을 감시하게 하고, 그렇게 해서 적발되면 죽였다. 그러자 비방하는 사람은 줄었지만 민심이 떠나고 권력층 내부의 마음도 떠나기 시작했다. 이에 여왕은 자신이 비방을 없앴다며 기뻐 날뛰었다. 그러자 소공(召公)이 충언했다.

“그것은 말을 못하게 막은 것입니다. 백성들의 입을 막는 일은 홍수를 막는 일보다 심각합니다. 막힌 물이 터지면 피해가 엄청난 것처럼 백성들 또한 같습니다. 따라서 물을 다스리는 자는 물길을 터주고, 백성을 다스리는 자는 말을 하도록 이끌어야 합니다. (…) 백성들에게 입이 있는 것은 대지에 산천이 있어 사용할 재물이 나오는

물론 여왕은 듣지 않았다. 결국 기원전 841년 사람들이 들고일어나 여왕을 내쫓았다. 여왕은 체(彘)라는 곳으로 도망갔다가 쓸쓸히 죽었다.

주 유왕(幽王)은 총애하는 애첩 포사(褒姒)를 웃기려고 위급한 상황에서나 피우는 봉화를 수시로 피우다가 정작 외적이 쳐들어왔을 때 아무도 구원하러 나서지 않는 바람에 포사와 함께 처참하게 살해당했다. 주나라는 도성을 빼앗기고 한순간 망했다. 평왕이 간신히 수습해 도읍을 낙양으로 옮겼으나 겨우 명맥만 유지하다 소리도 없이 역사의 무대에서 사라졌다.

부끄러움을 가르쳐라

혼용무도한 통치자들의 또 다른 특징이자 공통점은 부끄러움을 몰랐다는 사실이다. 자신의 능력이나 권위를 과신하는 과대망상에다 이를 부추기는 간신들의 아부가 합쳐진 결과라 할 수 있다. 무슨 짓을 하든 잘했다고 꼬리치는 자들을 곁에 두고 총애하니 자신의 잘못을 전혀 깨닫지 못하고, 이것이 자신의 능력과 자리에 대한 과도한 집착과 화학적 반응을 일으켜 결국 정신적으로 심각한 문제를 일으켰다.반성할 줄 모르는 권력과 권력자는 결국 독재나 폭력으로 흐르고, 그 최후는 예외 없이 비참했다. 자신을 망치는 것은 당연했고, 더 나아가 백성과 나라를 망치는 결과를 낳았다. 망가진 나라를 복구하는 데는 엄청난 힘과 시간이 필요하다. 그래서 나라를 발전시키는 데는 잘난 인재 열로도 모자라지만, 나라를 망치는 데는 혼용무도한 통치자 하나면 충분하다고 하는 것이다.

통치자가 혼용무도하게 되는 원인을 파고들면 개인이나 패거리의 사사로운 욕심과 만나게 된다. 이러면 공사 구분을 못하게 되고, 결국 부끄러움을 모르는 파렴치한 인간으로 변질된다. 선현들은 이런 문제의 근원을 가정과 교육에서 찾았다. ‘성리대전’에선 “사람을 가르치려면 반드시 부끄러움을 먼저 가르쳐야 한다(敎人使人, 必先使有恥). 부끄러움이 없으면 못할 짓이 없다(無恥則無所不爲)”고 했다. 자신의 언행이 남과 사회에 피해를 주는 것을 부끄러워할 줄 알아야만 그릇된 언행을 일삼지 않는다는 것이고, 그러려면 어려서부터 부끄러움이 무엇인지 가르쳐야 한다는 뜻이다. 그래서 청나라 때 학자 고염무(顧炎武)는 “청렴하지 않으면 받지 않는 것이 없고(不廉則無所不取), 부끄러워할 줄 모르면 못할 짓이 없다(不恥則無所不爲)”고 했다.

혼용무도한 통치자 대다수가 부끄러움에 대한 교육을 받지 않았다. 설사 받았다 해도 그것을 실천으로 옮기게 할 마땅한 제도적 장치나 멘토도 없었다. 결국은 자기수양, 즉 후천적 노력에 의한 자질에 의존할 수밖에 없었다는 결론에 도달한다.

이런 결론은 왕조체제에서나 지금 우리 현실에서나 하등 다를 바 없는 것 같다. 상황이 쉽게 나아질 것 같지 않기에 국민의 절망은 더욱 깊어진다. 2016년의 전망을 더욱 암울케 하는 지표들이 2015년을 내내 휩쓸었고, 그 결정타가 ‘혼용무도’로 정리됐을 뿐이다. 대한민국 역사의 시계는 어디로 가고 있는가. 국민도 ‘혼용’과 ‘무도’의 늪으로 빠져드는 건 아닌지 걱정스럽다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)