- 2004년 작고한 서양화가 문복철은 캔버스에 한지를 겹겹이 붙여나가는 작업으로 명성을 얻은 작가다. 젊은 시절 실험적 오브제와 전위미술에 심취했던 그는 1970년대 중반 한지를 질료로 사용하기 시작하면서 한국적 미감과 서구의 추상표현양식을 결합시킨 독특한 화풍을 완성했다. 5월 말, 서울에서 열리는 그의 첫 회고전은 문복철의 40년 작품세계를 살필 수 있는 기회다.

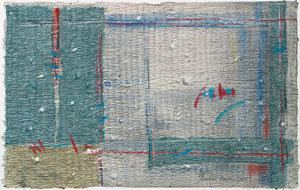

<내공 Inner Space> 42x67㎝, 한지, 1988

문복철의 작품을 미술사조에 비춰 분석하면 그는 추상표현주의(Abstract Expressionism) 작가로 분류된다. 그러나 엄밀히 말할 때 그는 일관되게 한국적 정체성을 추구한, 민족성이 강한 작가라고 해야 할 것 같다. 문복철의 작품세계는 앵포르멜과 네오, 다다적인 성향이 반영된 초기(1960~78)와 단색조의 본격적인 한지작업이 완성되는 중기(1979~87), 모노톤의 전면회화에서 탈피해 표현으로서의 한지회화를 모색하는 후기(1988~2003)의 세 시기로 나누어 볼 수 있다.

1962년 대학 재학 중 국전에 입선하며 화단에 이름을 알린 그의 초기작 ‘기념비’ 연작에서는, 은박지를 이용한 기하학적인 공간 구성 등 당시 일던 추상 운동의 한 단면을 볼 수 있다. 활동 중기가 시작되는 1979년 발표한 ‘대류(convection)’ 연작에는 한지와 모노크롬이 등장한다. 작가는 이 시기, 손이나 나이프로 인위적인 힘을 가해 얻어진 물성의 표면에 주목한다. 한지가 가진 부드럽고 온화한 성질을 그대로 회화의 면으로 이용하며 그 위에 파동 치는 행위의 흔적을 나타내는 것. 이런 작품에서 섬유질이 강하게 섞인 한지나 검은 닥이 그대로 엉겨 붙은 닥종이 표면은 회화의 상태로 포섭된다. 문복철에게 모노크롬은 한지의 자연 그대로의 표정을 잡아내는 방식이라 볼 수 있다. 그 표정은 문복철의 행위를 통해 투박하고 깊고 아득하게 숙성돼, 한지가 가진 고유의 색을 넘어서는, 깊이 있게 침전된 민족의 그리움을 담게 된다. 이는 이 무렵 작가의 조형세계에 각인됐던 정체성에 관한 고민의 흔적일 것이다.

찬란하게 부서지는 색과 힘차게 요동치는 먹

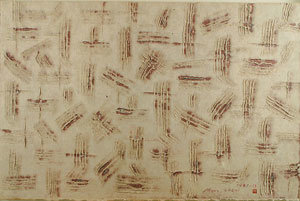

<삶의 춤> 83x124㎝, 한지, 1991

문복철은 1999년 마지막 개인전 ‘시간 여행’을 통해 그의 작품이 색과 표면이 유기적으로 통합돼 외부 현상을 내면으로 깊게 침투시키는 선정(禪定)의 경지에 도달했음을 보여준다. 이로써 그의 조형세계는 아득한 시간에 대해 범 우주적으로 성찰하면서 한지라는 철학성·역사성·예술성을 내포한 질료를 끊임없이 표현하고 체화하는 과정으로 발전해왔음을 깨닫게 한다. 문복철의 초기작을 당시 서구 미술 사조의 영향 아래서 실험성을 모색한 것이라고 평가할 때, 중기와 후기의 작품들은 좀 더 적극적으로 한국적 정체성을 추구하고 이해하며 완성해나가는 과정이라 할 것이다.

등단 초기 실험성이 강한 한국 모더니즘의 선두에 있던 그는 1960~70년대 진행된 경제 발전과 서구화의 과정 속에서 한국적 정체성에 관한 물음의 답을 스스로 구해나갔다. 그래서 서양화가임에도 동양화의 짙은 향기와 투박성, 단순성, 이면에 흐르는 강한 생명력까지 얻어낸 것이다.

문복철은 1991년 스위스에서 열린 국제종이조형협회(IAPAM) 총회에 초청 작가로 참가하면서 한지화가로 세계적인 입지를 다지기 시작했고, 세계적인 명성을 바탕으로 2004년 이 총회를 우리나라 전주로 유치하는 데 큰 공을 세웠다. 그러나 정작 개회 전 작고해 행사가 열리는 동안 전주에서는 그의 유작전이 열렸다. 문복철이 남긴 200여 점의 작품은 하나하나가 모두 심연에서 우러나오는 숨소리처럼 오래되고 숙성된 울림을 끌어낸다. 그 세계는 너무도 깊고 아득해 손에 잡힐 듯 잡히지 않는 별처럼 보는 이의 마음에 아른거린다.

<삶의 소리> 188x290㎝, 한지, 1996(왼쪽) <시간여행> 90x98㎝, 한지, 1999(오른쪽)

● 장소 서초동 한원미술관

● 문의 02-588-5642

![[신동아 만평 ‘안마봉’] 2026년 이재명 대통령의 ‘부동산 행상’](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/9d/5f/99/699d5f9911b7a0a0a0a.png)

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)