정선의 ‘인왕제색도’ (1751·호암미술관)

한때 조선 후기의 문화를 주로 서구 근대문화의 틀 속에서 이해하는 경향이 지배적인 시절이 있었다. 조선 후기 진경풍속의 삼위일체 경향을 올바로 파악하지 못한 채, 조선 성리학의 관념화된 공리공론을 극복하고 나타난 ‘실학사상’의 과학적 사고를 토대로 논의를 시작한 뒤, 신분제 붕괴로 성장한 ‘서민’ 계층을 주 배경삼아 발달한 것으로 편향되게 설명하는 경우가 많았다. 그러나 이는 조선 후기 진경풍속을 발생시킨 핵심 요소인 ‘궁관(宮官)’ 중심의 조선 성리학과 그 속에 담긴 주체적 자존의식을 실증적으로 파악하지 못한 데서 나온 것이다. 이런 태도는 소중한 역사적 사실을 도리어 소외시켜버리고 만 것이라 할 수 있다.

더 나아가 조선 초기 이래의 도석적(道釋的)인 진경관(眞境觀)이나 와유관(臥遊觀), 사대부들의 기행(紀行) 사경(寫景) 풍습, 궁관의 무일도(無逸圖)나 경직도(耕織圖) 같은 여러 유사(類似) 진경풍속적 전통들과 연관시켜, 조선 후기의 진경풍속에 담긴 민족적인 자존의식의 역사성과 실존성을 해체하려는 작업이 시도되기도 했다. 또 한편에서는 조선 후기 진경풍속에 보이는 중국과 서양 그림의 수용 과정을 규명해 그 발생 배경을 오히려 외래성에서 찾으려는 시도를 하기도 했다.

그러나 이런 시각들은 기본적으로 조선 후기 진경풍속에 내재한 주체적 자존의식의 실체를 정확히 파악하지 못함으로써, 그 중추적이고 핵심적인 기인과 부가적이고 주변적인 진행인(進行因)의 본말을 올바로 인식하지 못한 데서 비롯된 것이다.

따라서 조선 후기 진경풍속의 가장 핵심적인 특징인 조선만의 고유성과 토착성의 문제는 17세기 전반의 민족적인 시련을 극복해가는 과정에서 형성된 민족적 자각의식과 주체적 자존의식이 기반이 되었다고 할 수 있다. 그리고 기타 내적인 문화 전통과 외적인 문화 수용의 다양한 요소들이 진경풍속을 있게 한 부가적인 원인이라고 파악할 수 있다. 이렇게 이해해야 비로소 진경풍속의 실상이 제대로 눈에 들어온다. 이 삼위일체형 복합적 다원성 속에 조선 후기 진경풍속의 진정한 의미와 가치가 있다.

17세기 전반 두 차례에 걸친 호란(胡亂)과 명청(明淸) 교체의 국제적인 변동으로 엄청난 치욕과 충격을 당한 조선 지식인들은 암울한 현실을 극복할 수 있는 강고한 이념체계를 모색하며 새로운 자아 정체성을 확립하려고 부심했다. 그 결과 당시의 성리학자들은 중국의 명청 교체에 담긴 전통적인 중화(中華) 질서의 붕괴에 주목하고, 중국이 그동안 우리에게 적용시켜온 중화의 논리를 역이용함으로써, 중화 문화의 핵심인 성리학과 예학이 가장 발달한 조선이야말로 곧 중화라는 자존적 ‘조선중화사상(朝鮮中華思想)’을 주창했다. 이는 중국의 최대 약점과 조선의 최대 장점을 적절히 활용해 조선이 입은 정신적인 상처를 치유하고 명청의 패권적인 자장에서 벗어나 조선이 독자적 주체로 설 수 있는 최상의 실존적 이념이었다.

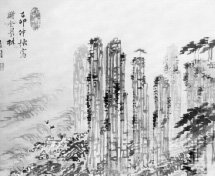

정선의 ‘금강전도’ (18세기 중반·호암미술관)

그 결과 1682년에는 그동안 명나라 제도에 따라 문묘(文廟)에 모셨던 역대 성현들 가운데서 조선 성리학의 명분론에 맞지 않는 인물들을 대거 빼내고 중국에서 모시지 않는 인물들을 새로 추가하는 대대적인 개정을 감행했다. 이로써 동아시아 유학사와 정신사를 완전히 조선의 기준으로 해석하고 정리하는 독자성을 과시했다. 나아가 1704년에는 중국에서 황제가 하늘에 제사 지내는 형식의 대보단(大報壇)을 이 땅에 설치해 숙종이 명나라의 마지막 황제인 의종(毅宗)의 제사를 모시는 일을 거행했다.

이는 흔히 사대주의의 표본으로 잘못 알려져 있지만, 조선 성리학자들이 이를 거행한 진정한 의도는 이제 조선이 동아시아 문화의 주체이므로 그 동안의 주체였던 명나라의 마지막 황제 제사도 조선이 계승해야 한다는 조선중화사상을 실제로 실천한다는 데 있었다. 한 예로 송시열이 명나라 학문은 조선보다 못해 전혀 볼 필요가 없다고 단언한 사실이나, 그 주변의 노론들이 명나라의 문묘제도를 조선의 기준으로 과감히 고쳐나간 사실에서 그 본의의 핵심을 확인할 수 있다.

그 결과 조선 후기에는 사고와 가치의 기준을 조선에 두고 조선 중심으로 생각하는 주체적 자존의식과 자각의식이 매우 광범위하게 나타났다. 가령 유계나 홍여하 같은 지식인들은 우리 역사를 주체의 관점에서 서술하는 역사 편찬을 시도해, 그동안 중국사에만 적용해온 강목체로 우리의 역사를 새롭게 체계화했다. 김만중 같은 문인들은 ‘중국의 한자어로 이루어진 우리 한문학은 본질적으로 앵무새의 흉내에 불과한 거짓 문학이며 우리말로 이루어진 한글 문학이 진정한 우리 문학’이라 단언하는 획기적 민족문학론을 정립했다. 나아가 18세기초 서울 문단을 주도한 김창흡은 진실한 시란 길거리의 아동이나 여염집 아낙네들의 말에 있다고 했고, 김춘택도 자기 나라의 언어로 지은 시는 허위가 아니라 진실이기 때문에 사람을 가장 크게 감동시키는 것이라며 우리 문학의 언문일치를 주장했다. 다산 정약용이 “나는 조선 사람”이기 때문에 중국 한문시의 창작 원리를 따르는 “어리석은 식자”가 되기보다는 자신의 기준에 입각한 “조선 시를 짓겠다”고 선언한 것은 조선 후기 광범위하게 퍼진 주체적이고 자존적인 자의식을 웅변적으로 보여주는 예다.

중국식 양탄자냐, 조선의 화문석이냐

윤두서의 ‘선차도(목기 깎기)’ (18세기 초반·해남 종가)

18세기초에 진경풍속이 하나의 단층을 이룰 만큼 급격히 발전하며 전혀 새로운 모습으로 나타난 데는 이러한 주체적 문화의식이 근원적으로 작용하고 있었다. 특히 진경산수화와 풍속화를 확립시킨 정선과 조영석이 그러한 주체적 문화의식이 가장 강고했던 서인(西人) 핵심부에서 활동한 의식 있는 사대부 화가였다는 점에서 그 사실을 더욱 분명하게 확인할 수 있다. 또한 조선 후기 진경산수화의 핵심 소재인 금강산을 그린 그림에 대해 말할 때마다 중국 사람들도 조선에 태어나 금강산을 구경하고 싶어한다는 말을 강조하거나 금강산은 중국에도 없는 천하의 최고 명산임을 자랑한 사실에서, 당시 사람들이 진경산수화에서 강한 민족적 자긍심을 느끼고 있었음을 엿볼 수 있다. 그리고 조영석은 정선의 진경산수화를 보고, 전국의 산천을 수없이 사생하는 각고의 노력으로 사실적이고 독창적인 산수화를 창조함으로써 비로소 진정한 우리나라 산수화의 새로운 경지를 열었다고 평했다. 이로써 조선 후기의 지식인들이 민족적 자긍심을 분명하게 자각하고 있었을 뿐 아니라 이를 위해 얼마나 많은 노력을 기울였는지를 알 수 있다.

조영석의 ‘새참’ (18세기 초반·서울 종가)

여기에 더해 풍속화의 경우는 사대부들의 독특한 회화관과 생활경험이 중요한 계기로 작용했다. 가령 조선 후기 풍속화를 확실히 정립시킨 사람이 조영석인데 그는 사회와 현실에 대해 건전한 책임의식을 가진 사대부로, 그림의 형상성을 통해 현실을 인식하는 효용적 가치와 정서적 감응을 통한 심미적 가치를 아울러 중시하는 독특한 회화관을 갖고 있었다.

그는 산천과 초목, 인물 및 고금의 복식이나 도구, 제도 같은 내용을 올바르게 담을 때 비로소 그림은 국가나 사대부에 유용한 것이 되며, 실제 사물을 보고 그릴 때 살아 있는 그림이 된다고 주장했다. 이로써 그는 사대부가 적극적으로 풍속화를 그릴 수 있는 이론적 근거를 확보할 수 있었다. 아울러 오랜 지방관리 생활에서 직접 경험한 사농공상의 다양한 풍속들을보고 틈틈이 그려낸 70여 점의 작품을 모아 풍속첩을 만들기도 했다. 풍속화가 목적성을 넘어서서 감상용의 예술적 그림으로 독립하고 정착하는 데 결정적인 역할을 한 것이다.

윤두서는 조선 중기에 유행한 산수인물도 화풍을 약간 변형시켜 농부와 공인들의 생활 장면을 담은 풍속화를 그렸다. 그는 조선의 손꼽히는 거부로 수백명의 노비와 공인 및 소작인들을 직접 관리했는데 이 경험이 풍속화를 그리게 된 계기가 됐다.

윤두서와 조영석은 농업뿐 아니라 공업과 상업에 관한 풍속화도 남겼다. 이는 그 무렵, 조영석 주변의 김창집과 김창흡을 중심으로 한 서울 문화계에서 문물제도와 자연과학에 관심을 갖는 새로운 학풍이 대두됐다. 특히 윤두서는 그 자신이 이에 관심이 많았고 뛰어난 재능과 풍부한 경제력을 토대로 많은 자료를 활용하고, 비록 남인이기는 하지만 노론 학계와 교류하기도 했다.

한편 18세기초 당시의 국제적인 여건도 진경풍속이 출현하는 데 매우 의미 있게 작용했다. 이 무렵 대청(對淸) 전쟁의 참전 시대가 거의 끝났기 때문에 조선과 청나라의 외교관계가 어느 정도 정상화됨으로써 중국에서 서양의 자연과학은 물론 사실적인 묘사를 보여주는 남종화와 서양화법 등이 그전보다 용이하게 이어졌다. 당시 치열하게 조선의 진경풍속을 모색해가던 조선 화가들이 그들 나름의 사실적이고 독자적인 화법을 창안하는 데 이를 효과적으로 원용할 수 있었다.

청나라 간섭기의 위기와 시련을 강고한 민족 자존의식을 토대로 슬기롭게 극복하고, 오히려 더욱 주체적이고 독자적인 화풍을 창조하는 뛰어난 성과를 이룩한 점에서 18세기초 진경풍속은 매우 값지다고 할 수 있다. 진경풍속이 당시 조선이 처한 현실 문제에 대해 가장 고뇌하면서 그 해결책을 치열하게 모색한 노론과 남인 사대부 화가들에 의해 가장 먼저 시작된 것도 바로 이 때문이라 할 수 있다.

김홍도의 ‘씨름’ (18세기 후반·국립중앙박물관)

18세기 전반의 진경풍속은 사대부 화가들에 의해 주도됐으나, 후반 들어서는 화원화가들이 주도권을 잡게 되었다. 이처럼 화원화가들의 수준이 사대부 화가들을 압도할 정도로 급격히 상승한 데는 국왕과 중앙 사대부 및 중인들의 적극적인 후원이 크게 작용했다. 화원은 신분상 국왕을 중심으로 한 조정에 크게 의존할 수밖에 없었는데, 특히 영·정조대의 강력한 왕권 강화정책은 많은 회화 활동을 필요로 해 화원이 크게 활성화하는 결과를 가져왔다. 영조와 정조가 왕권을 강화하는 정치적 맥락에서 10년마다 정기적으로 많은 어진을 그린 것이나, 영조가 어제(御製) 등사(謄寫)를 맡기기 위해 자비대령화원(差備待令畵員)을 설치한 것, 그리고 정조가 어제 봉안을 위해 창덕궁에 규장각을 창설한 뒤 이를 더욱 확대해 규장각 자비대령 화원제도를 법제화한 것에서 이런 사실을 확인할 수 있다.

또 이 무렵의 중앙 사대부들은 서화를 제한적으로 용인했던 엄격한 성리학적 세계관에서 벗어나, 서화골동을 문명의 상징으로 인식하거나 인간의 정취 생활에서 빠뜨릴 수 없는 것으로 보는 확대된 예술관을 갖게 됨으로써 화원화가들을 더욱 적극적으로 후원했다. 18세기 후반에는 기술직 중인(中人)이나 경아전(京衙前)을 중심으로 한 중인들의 사회경제적인 성장도 두드러졌다. 이들 중 내의원을 지낸 김광국이나 역관 신분의 김한태, 경아전 출신의 마성린처럼 문예를 애호한 중인들이 화원들을 적극적으로 후원함으로써 화원계가 더욱 발전하게 되었다.

선악의 가림 없는 적나라한 묘사

김득신의 ‘야묘도추(병아리를 낚아채 가는 도둑고양이)’ (18세기 후반·긴송미술관)

우선 소재에서 이 시기 풍속화에는 사농공상 전 계층의 건강하고 활기찬 생활모습이 더욱 광범위하고 생생하게 담기는 한편, 도시의 상공업 활동과 문화적인 정취 생활, 향략적인 오락 생활 같은 다채로운 모습이 많이 그려졌다. 이는 이 무렵 농업 발달, 경영방식 확대, 유통경제의 발달에 따라 상품성을 염두에 둔 생산이 활발해져 역동적이며 활기에 찬 사회상이 반영된 결과다.

특히 시장이나 유흥가는 물론이요 싸움 장면, 투전하는 장면, 술 취한 사람, 기녀, 걸인까지 묘사한 사실에서, 그리고 정조가 당대의 대표적인 화원화가들을 동원해 서울의 번화한 모습과 다양한 생활상을 장대하게 담은 ‘성시전도(城市全圖)’를 그리게 하고, 자신은 물론 대표적 학자들을 시켜 이 그림을 주제로 장편 서사시를 짓게 한 사실에서 당시 난만하고 자유로운 현실적 분위기를 느낄 수 있다. 뿐만 아니라 정조가 궁중화원들에게 직접 출제한 시험문제 가운데 풍속화를 가장 많이 출제한 사실이나 이 시기의 대표적인 풍속화가들이 대부분 정조 주변에서 활동한 규장각 궁중화원 출신이었다는 점에서, 당시 풍속화의 기반이 얼마나 넓었으며 또 그것이 궁관 주변에서부터 확산돼가고 있었음을 알 수 있다.

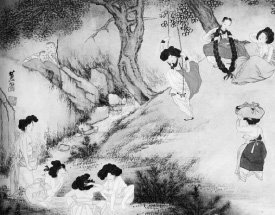

신윤복의 ‘단오풍정’ (19세기 초반·간송미술관)

이는 성리학적인 세계관이 점차 이완되면서 나타난 변화된 생활감각과 정서의 반영이라고 할 수 있다. 본디 성리학은 인간의 일반적인 감정인 칠정(七情)까지도 극도로 절제되고 순화된 형태로만 긍정할 만큼 엄격한 금욕주의적 수양론을 강조했고, 그 결과 남녀유별을 윤리의 하나로까지 강조했다. 그러나 사회경제적 변동과 이에 따른 도시화로 인해 성리학적 요소들이 이완된 18세기 후반에는 감정의 자연성과 순수성을 긍정하고 생명 있는 욕구체로서 자연인의 상을 긍정하는 경향이 싹텄다.

이에 따라 남녀의 애정과 성애를 노골적으로 표현한 문학작품들이 나타나는가 하면 그 가치를 적극적으로 주장하는 문학론까지 나타났다. 그리고 사대부들도 미인도를 적극적으로 애호했을 뿐 아니라 다분히 춘의적(春意的)인 시각에서 감상하는 경우도 적지 않았다. 신윤복의 풍속화에서 볼 수 있듯, 이 시기 풍속화에 남녀의 애정표현이 노골적으로 나타난 것은 바로 이러한 시대의식이 반영된 결과다. 정조와 순조대의 대표적 화원화가 중 하나인 장한종이 수원에서 관리생활을 하다가 한가로움을 달래기 위해 듣기 민망한 음담패설을 모아 기록으로 남겼고, 1807년 당대 최고의 궁중회원을 뽑는 규장각 자비대령화원에서 출제한 시험문제 중에는 ‘유흥가의 그네 타기’같은 점잖지 못한 것도 있었다. 이는 당시 시대적 분위기의 일단을 보여주는 것이다.

이처럼 18세기 후반의 진경풍속에 나타난 작가층과 주제상의 전면적인 변화, 그리고 이를 낳은 난만한 현실의식과 자유로운 생활감각은 조형기법과 미감에도 큰 변화를 초래했다. 그 결과 18세기 전반의 진경풍속이 단순한 공간 설정과 직관적인 대상 파악을 기반으로 강경하고 명징하며 엄격한 미감을 보여준 데 비해, 18세기 후반에는 투시법적으로 구조화된 공간 설정과 서술적 주제 전개 및 사실적 대상 묘사를 토대로 객관적인 현실성과 시각적인 사실성을 추구하는 경향이 나타났다. 다른 한편으로 대상 자체에 대한 묘사적 관심을 넘어서서, 대상을 빌려 작가 자신의 문학적 상상력과 정서를 표출하면서 감각적이고 정감 어린 필묵의 유희에 더욱 관심을 기울이는 주관성 지향의 상반된 경향도 나타났다. 18세기 후반을 대표하는 김홍도의 다양한 진경풍속은 이러한 두 가지 경향이 교차하는 당시의 시대양식을 가장 잘 보여주는 전형적인 예라 할 수 있다.

특히 18세기 후반에 더욱 난만하게 개화된 풍속화는 이 새로운 경향들을 종합적으로 보여준다. 놀랍도록 다양하게 확장된 소재들이 실로 역동적이고 활기찬 그림으로 표현되었다. 이런 풍부한 서술성이 투시법적 원리에 따라서 체계적으로 구조화된 공간 속에 매우 극적인 구성을 이루며 생동감 넘치는 사실적 묘사로 전개되고 있다. 그 소재와 장면에 따라 친근하게, 서정적으로, 가련하게, 풍자적으로, 해학적으로, 격정적으로, 염정적으로 묘사하는 등 실로 다양한 표정과 심리들을 매우 생생한 필치와 다채로운 어법으로 표현했으며 화사한 색채감각까지 내보였다.

강세황의 ‘결성범주도(결성의 범선들)’ (18세기 후반·서울 개인)

한편 진경산수화는 본디 자연미를 대상으로 하는 것이기 때문에 소재나 주제에 풍속화만큼 큰 변화가 나타나지는 않았다. 그러나 이 역시 18세기 전반과 비교할 때 투시법적 원근법의 원리에 따라 좀더 사실적으로 묘사하는 새로운 경향이 나타났다. 또 자연미의 구현보다 인간적인 정서를 강조하는 서정적인 진경산수화가 많았다는 점에서 풍속화와 유사한 조형적 변화를 보여주었다고 할 수 있다.

가령 1788년에 정조의 어명으로 김홍도가 그려 올린 금강산 일대의 진경산수화나 이 무렵 같이 금강산을 여행한 강세황이 그린 금강산 유역의 진경산수화, 그리고 1796년에 정조의 어명으로 김홍도가 수원성 주변의 모습을 묘사한 진경산수화 등에 강한 투시법적 원근법이 구사된 것은 객관성을 중시하는 전자의 경향을 보여주는 대표적인 예라 할 수 있다. 그리고 이는 18세기 후반의 학계에 인간과 사물은 본질적으로 동일하다는 인물성동론(人物性同論)이 보편화되고, 그 결과 사회와 자연계의 물질적 측면에 대한 객관적 인식과 그 실용화에 큰 관심이 제기되면서 수학과 기하학·천문학·투시법·광학 등 자연과학이 크게 발달하고 서양화법까지 적극적으로 수용하던 시대상황이 반영된 결과라고 할 수 있다.

이와 달리 1791년에 김홍도가 당시의 대표적 중인시사(中人詩社)인 송석원시사(松石園詩社)의 동인(同人) 모임을 주제로 문학적 서정이 짙게 감도는 진경산수화를 그린 것이나 바닷바람 속을 떠다니는 물새를 주인공으로 설정해 정감 어린 총석정(叢石亭)을 그린 것, 그리고 김석신이 담담정(澹澹亭)과 도봉산에서 풍류 모임들을 소재로 매우 낭만적이고 감각적인 진경산수화를 그린 것은 주관성을 중시하는 후자의 경향을 보여주는 예라 할 수 있다. 이런 작품들은 문학적 상상력과 서정성을 통한 인간과 자연의 정서적 만남을 중시해, 감각적이고 정감 어린 화법을 강조하는 경향이 있었다. 그 결과 이 시기의 진경산수화는 산뜻하고 경쾌하며 친근한 시적 정취를 풍기는 경우가 많았다.

이는 그 시기, 화원화가들도 포함된 규장각 서리(胥吏) 중심의 중인시사(中人詩社) 활동이 매우 활발하게 전개되면서 서울 예술계에 큰 영향력을 행사했고, 또 당시 화원계에 가장 직접적인 영향을 끼친 규장각 자비대령화원의 녹취재(祿取才) 시험문제가 언제나 시제(詩題)로 출제되는 상황 등이 복합적으로 작용한 결과다.

정조의 죽음, 진경풍속의 몰락

김홍도의 ‘총석정도’ (1795·서울 개인)

정조대까지만 해도 조선의 주체적 이념을 토대로 이를 현실에 구현한다는 개혁적인 실천의지와 현실적인 문화의식이 팽배했고, 그렇게 확대된 시각으로 청나라와 서양의 문물까지 적극적으로 수용함으로써 사회경제적 발전과 문화적 발달을 이룩할 수 있었다.

그러나 조선 중심의 시각으로 개혁의 균형과 속도를 유지하며 정책을 현명하게 주도하던 정조가 1800년에 갑자기 서거함에 따라 균형과 중심이 붕괴되고 말았다. 뿐만 아니라 연이어 일어난 소수 귀족 가문에 의한 세도정치의 파행적인 정치 변동을 거치면서, 국가 중심적인 사고와 현실 의식은 크게 굴절된 채 순수 학술성과 예술성을 지향하는 청나라 고증학과 서도금석학 및 남종문인화풍이 대두됐다. 이로써 지금까지 조선의 진경문화를 일구어왔던 기반이 서서히 해체되기 시작했다.

조정규의 ‘구룡연’ (1860·서울 개인)

순조대 후반을 경계로 해 진경문화의 주역들이 모두 사라지고 김정희를 중심으로 한 고증학 중심의 문화가 서울 문화계에 강한 영향력을 미치게 되면서 진경풍속은 크게 쇠퇴하기 시작했다. 순조대 후반부터 규장각 자비대령화원 시험에서 풍속화 제목들이 갑자기 고아하고 격조 있는 내용으로 순화되기 시작한 것은 그런 새 경향을 보여주는 것이라 하겠다.

특히 이 시기에 새롭게 대두된 서도금석학과 남종문인화에서는 고전적 이념미와 추상미, 인격미 같은 것을 가장 중요한 과제로 설정했다. 사실성과 구체성, 세속성, 토속성이 강한 진경풍속은 이러한 새 회화관에 부합할 수 없었을 뿐 아니라, 오히려 그것을 구속하고 방해하는 측면까지 있었기 때문에 문화계의 중심에서 멀어질 수밖에 없었다.

민족 미술사의 고전적 전범 혹은 화두

여기 더해 전성기 마지막 단계의 진경풍속에는 지나치게 감각적이고 비속한 내용이 많았기 때문에 이와 어긋나는 새로운 문화적 풍토가 형성되자마자 강한 역풍을 맞게 된다. 당시 새로운 문화를 주도한 김정희가 회화의 묘사성을 오히려 속된 요소로 간주한 것이나, 정선의 진경산수화를 안목만 혼란하게 만드는 것으로 치부한 것, 그리고 정조대 최고의 화가로 격찬받은 김홍도에 대해서는 언급조차 하지 않은 사실들은 진경풍속이 쇠퇴할 수밖에 없었던 이유를 잘 설명하고 있다.

이에 따라 17세기말과 18세기초 조선 후기에 주체적인 문화의식과 현실적인 조형의식이 성장함에 따라 시작된 진경풍속은, 조선의 자연과 사회를 다양하게 형상화하면서 난만하게 발전하다가 19세기에 들어서면서 전면적인 쇠퇴의 길에 들어섰다. 이후 19세기 중후반의 조선 말기 회화는 다시 청나라 회화의 영향을 강하게 수용하며 중국 중심의 이념적인 보편적 조형성을 추구하는 경향이 크게 대두됐다. 이어 20세기 들어서는 다시 서구 중심의 근대적인 보편적 조형성을 추구하는 경향이 전면적으로 나타나는 광범위한 외래화의 길을 걷게 된다.

그런 점에서 볼 때, 조선 후기의 진경풍속은 민족적 자존의식을 토대로 제국주의적 권력관계를 주체적으로 활용함으로써 더욱 고양된 자기 발전과 자기 완성을 이루는 뛰어난 지혜를 보여준 화풍이라고 할 수 있다. 또한 다른 어떤 시대보다 자존의식을 분명하게 자각하고 있었다는 점에서 우리 민족 미술사의 영원한 고전적 전범이자 현재형으로 살아 있는 예술적 화두라고 하겠다.

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)