- 로스앤젤레스를 ‘신개척지’라고 하지만, 사실 LA는 보스턴보다도 50년 앞서 유럽에 의해 개척된 ‘정통’ 있는 지역이다. LA 사람들은 이런 자부심을 드러내기 위해 ‘라크마’라는 애칭으로 통하는 대형 미술관을 세웠다. LA 부호들은 이 미술관의 소장품을 늘리려는 목적으로 수천만 원짜리 이벤트 티켓을 흔쾌히 산다.

일반적으로 LA카운티와 그 주변 지역의 도시들을 합쳐 LA라고 하는데, 이것이 LA메트로폴리탄이다. 흔히 LA를 미국에서 뉴욕 다음으로 큰 도시이자 서부에서 가장 큰 도시라고 하는데, 이때의 LA는 LA메트로폴리탄으로, 이 지역의 인구는 무려 1800만 명에 달한다. 수도권 지역의 모든 도시를 합쳐서 ‘서울’이라고 하는 것과 마찬가지다.

LA시 다운타운을 통과하는 큰길, 월셔 불러바드(Wilshire Boulevard)에는 여러 채의 건물로 구성된 큰 미술관이 있다. 미국인들이 ‘라크마’라는 애칭으로 부르는 로스앤젤레스카운티 미술관(Los Angeles County Museum of Art, LACMA)이다. 미 서부에서 가장 큰 미술관이고, 소장품이 12만 점 이상인 종합미술관이다. 그리스·로마의 고대 유물에서부터 중국 인도 한국 일본 등 아시아 작품, 라틴아메리카, 유럽 등지의 작품이 망라돼 있다. 관람객은 1년에 100만 명이 넘는다. 명실공히 ‘서부의 메트로폴리탄 미술관’이라 할 수 있다.

서부의 메트로폴리탄 미술관

1961년 정식 설립된 미술관의 전신은 ‘LA 역사·과학·예술 박물관(Los Angeles Museum of History, Science and Art)’. 이 박물관의 한 부분이다가 별도 미술관으로 발전했다. 불과 50여 년 만에 이런 세계적 미술관을 만들 수 있다는 게 미국의 저력이 아닌가 싶다. 2011년 자료에 따르면 미술관의 수익자산은 3억 달러다(소장품 가치 제외). LA카운티가 매년 2900만 달러를 보조하는데, 이것으로 미술관 1년 지출액의 3분의 1가량을 충당하고, 나머지는 연간 4000만 달러 정도 모이는 회비와 기부금 등으로 채운다.미술관의 중요 사항은 이사회가 결정한다. 사업가, 배우, 가수 등 LA의 유명인사들이 이사를 맡는데, 이들은 적어도 연간 10만 달러 이상을 직접 기부하거나 유치해야 한다. 이사직이 노블레스 오블리주를 실천하는 자리인 셈이라 LACMA의 이사 직책은 이 지역에서 사회적 위상이자 명예로 통한다.

LA는 동부에 비해 문명화가 뒤지고 미술관도 훨씬 늦게 만들어졌다. 하지만 LA는 동부의 보스턴이나 제임스타운보다 50여 년 먼저 서양인들이 뿌리내린 곳이다. 콜럼버스가 카리브 해 연안에 도착한 것이 1492년이고, 스페인 사람이 멕시코를 거쳐 처음 LA에 찾아든 것이 1542년이다. 이에 비해 영국인이 버지니아 연안의 제임스타운에 도달한 때는 1607년, 보스턴 연안에 닿은 때는 1620년이었다.

LA 시민들, 궐기하다

이에 LA 사람들은 훌륭한 미술관을 만들자며 궐기했다. 미국의 여느 미술관처럼 LA 지역 부호들이 나섰다. 하워드 애먼슨, 안나 빙 아놀드, 바트 리턴 세 사람이 마중물이 됐다. 애먼슨은 맨 먼저 200만 달러를 쾌척하며 미술관 설립을 독려했다. 1965년 지금의 위치에 터를 정하고 1150만 달러를 들여 건물 세 채를 지었다. 이 건물들에는 기부자의 이름을 따서 애먼슨 빌딩, 빙 센터, 리턴 갤러리(1968년에 Frances and Armand Hammer 빌딩으로 개명)라는 이름이 붙었다.

미술관은 1980년대 얼 파월 관장의 주도로 무려 2억900만 달러의 기부를 유치, 소장품과 미술관을 대대적으로 확장했다. 1986년에는 늘어난 소장품을 전시하기 위해 3500만 달러를 들여 네 번째 건물인 앤더슨 빌딩(Robert O. Anderson Building)을 지었다(2007년에 Art of Americas 빌딩으로 개명). 이로써 오늘날의 미술관 모습이 거의 갖춰졌고, 이후에는 주변의 새 건물을 사들이고 기존 건물을 개축해 현재에 이르렀다.

LACMA 설립에 거금을 쾌척한 애먼슨(1906~1968)은 보험업으로 큰돈을 번 금융인이다. 대공황 때 화재보험으로 사업 기반을 마련했고, 이후 부동산과 석유사업에 투자해 엄청난 재력을 쌓았다. 네브래스카 출신으로 19세 때 온 가족이 LA로 이주했다고 한다. LACMA 이외에도 LA뮤직센터 등 각종 문화사업과 자선사업에 돈을 아끼지 않았다. 공화당의 후원자로 많은 정치자금을 댔다고도 알려졌다.

더 풍부한 회원 전용 기사와 기능을 만나보세요.

역사책이 된 그림

라투르는 카라바조의 영향을 많이 받은 작가로 알려진다. 1915년 한 독일 학자가 그를 재조명할 때까지는 거의 알려지지 않았다. 심지어 그의 많은 작품이 베르메르(Johannes Vermeer)의 화풍과 비슷해 베르메르의 작품과 혼동되기도 했다. 라투르의 작품은 대부분 종교적인 내용이고, ‘촛불 앞의 막달레나’처럼 촛불에서 나오는 빛을 기준으로 화면 전체를 철저하게 명암 처리하는 방식이 그림의 주조를 이룬다. 라투르의 작품은 1935년 파리에서 전시회가 열린 후부터 대중의 관심을 크게 받기 시작했고 수요도 급증했다. 이에 따라 위작이 등장했고, 유명 미술관이 소장한 작품들을 놓고도 위작 시비가 일고 있다.그림은 때로 역사책이 된다. 시대 상황을 매우 예리하게 드러내기 때문이다. LACMA가 소장한 빌로스(George Bellows)의 ‘절벽 주민들(Cliff Dwellers)’이 그런 그림이다. 1913년작인 이 그림은 그해 뉴욕에서 열린 ‘Armory Show’에 출품됐다. 그림은 당시 뉴욕의 한 빈민가를 적나라하게 표현하는데, 당시 시대상을 이토록 실감나게 묘사하기도 어려울 것이다.

그림의 배경은 맨해튼의 동남쪽 브루클린 다리 근방. 아파트 사이에서 마치 일군의 시위꾼들이 쏟아져 나오는 것 같다. 하지만 사실은 시민들의 일상 모습이다. 무더운 한여름에 수많은 사람이 거리로 나와 있다. 찜통 같은 집 안에서 버티기 힘들어 밖으로 나온 것이다. 길거리에는 트롤리가 지나가고 그 옆에는 노점상과 빨래터도 있다. 아파트 사이에 매어놓은 빨랫줄에 빨래가 널려 있다. 그때는 맨해튼 거리가 이랬다.

1870~1915년 뉴욕 시 인구는 150만 명에서 500만 명으로 급증했다. 유럽 각지에서 이민자가 물밀 듯 쏟아져 들어왔기 때문이다. 정부가 제대로 된 주거지를 마련해줄 수 없어, 이들은 되는 대로 어울려 살아갈 수밖에 없었다. 그 모습이 빌로스의 눈과 손을 통해 이 그림으로 태어났다. 화가는 높은 절벽의 숱한 동굴에 붙어사는 사람들로 봤는지, 아니면 그들의 하루하루 삶이 내일을 예측할 수 없는 절벽 같다고 봤는지 그림의 제목을 ‘절벽 주민들’이라고 붙였다. 미국도 처음부터 잘살았던 게 아니다. 또 모두가 잘사는 것도 아니다. 현재도 이런 모습으로 사는 곳이 있다. 빌로스의 그림은 국가와 정치인이 무엇을 해야 하는지 암시한다고 해석할 수 있다. 이런 상황을 방치한다면 국가가 아니다.

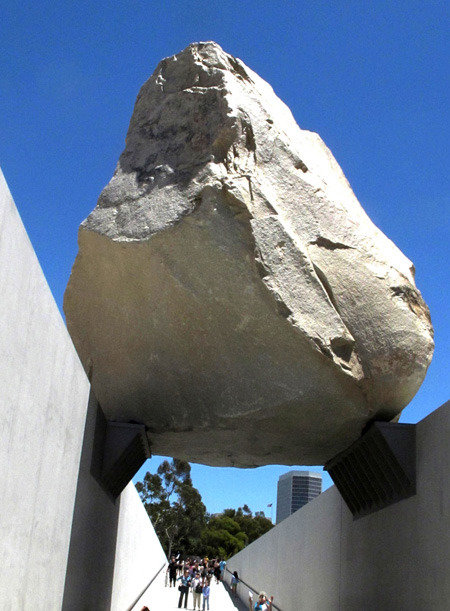

340t 바윗덩어리 옮기는 ‘결단력’

하이저가 이런 작품을 처음 구상한 것은 1968년으로 거슬러 올라간다. 그러나 크레인이 부러지는 등 난관을 극복하지 못했다. 그런데 2006년 캘리포니아 리버사이드 카운티의 주루파 계곡 채석장에서 우연히 이 돌을 발견했다. 크기와 무게로 볼 때 채석하기가 쉽지 않았고, 더군다나 LACMA까지 옮기는 것은 거의 불가능했다. 하지만 LACMA는 이를 결행하기로 했다. 이 작업을 위해 민간 기부자들로부터 1000만 달러를 모금했다.

2011년 8월 운송 계획이 나왔지만 여러 가지 어려움으로 계속 연기되다가 마침내 이듬해 2월 이 돌이 채석장을 출발했다. 특별 제작된 운송차량은 밤에만 움직였고, 한 시간에 10km만 이동했다. 채석장에서 LACMA까지는 100km 남짓한데 4개 카운티의 22개 도시를 우회하느라 이송거리는 170km로 늘어났다. 수많은 그루의 나무를 잘라내고 길가의 차를 옮기고, 신호등을 일시 철거했다. 이송하는 길에 구경꾼이 구름처럼 몰렸고, 운송차가 정차하는 곳에서는 파티가 열리고 결혼식도 치러졌다.

‘천사 도시’의 한국 도자기들

11일간의 여정 끝에 2012년 3월 10일 오전 4시 30분, 돌은 LACMA에 도착했다. 뒤뜰에 설치하는 데도 다시 3개월이 걸렸다. 6월 24일 드디어 설치가 완료돼 일반인에게 공개됐다. 이 ‘황당한’ 설치 과정은 기록영화로 만들어져 2014년 9월 LA에서 상영됐다.하이저는 대규모 조각을 만드는 초현대 작가다. 그의 작품 활동은 땅 위에서 벌어지는 토목공사와 같아 그의 예술을 지구예술(earth art) 또는 대지예술(land art)이라고 한다. 그는 현재 네바다의 하이코에서 땅을 파면서 예술 활동을 하고 있다.

LACMA는 일본을 제외하고는 한국 작품을 가장 많이 소장한 외국 미술관으로 꼽힌다. 한국 작품의 첫 기증자는 박정희 대통령이다. 박 대통령은 1966년 이 미술관을 직접 방문한 후 도자기 여러 점을 기증했다고 알려졌다. LA는 미국 내에서 한국 교민이 가장 많이 사는 곳이다. LACMA가 소장한 한국의 미술품들이 그들의 향수를 달래주는 역할을 하지 않을까.

●1953년 경남 하동 출생

●미국 뉴욕주립대 박사(경제학)

●공정거래위원회 비상임위원, 건국대 상경대학장

●저서 : ‘경제민주화, 정치인에게 맡길 수 있을까’ ‘재벌들의 특별한 외도’ ‘한국재벌사연구’ ‘공정거래정책 허와 실’ ‘한국의 그림가격지수’ 등

●現 건국대 경제학과 교수, 경실련 공동대표

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)