우리 외환시장의 불안을 우려하는 시각도 크게 줄었다. 지난 10월 말을 기준으로 우리나라의 부도 위험을 나타내는 신용부도스와프 프리미엄(CDS Premium)도 68bp로 리먼 브러더스 사태 당시 기록한 최대치인 704bp(2008년 10월 24일 기준)의 10분의 1 수준으로 떨어졌다. 수출기업들은 벌어들인 외화를 적극적으로 팔아치우고 있어 사상 최대 규모로 증가했던(9월 말 기준 392억 달러) 거주자외화예금도 머지않아 감소세로 전환할 것으로 보인다.

달라진 원화의 위상

원·달러 환율의 향후 방향성을 가늠하려면 먼저 현재 원화가치의 고·저평가 정도를 살펴봐야 한다. 원·달러 환율이 1100원 안팎인 현재(2012년 10월경 1106.4원)와 과거 시점(2004년 11월경 1086.5원)의 주요 교역통화 가치를 비교해보면 와 같다. 유로화 가치가 거의 비슷한 데 반해 일본의 엔화는 달러 대비 35%, 중국 위안화는 21% 절상됐다. 상대적으로 원화가치가 현재 저평가된 상태다. 앞으로 원·달러 환율이 하락할 여지는 그만큼 크다.

이런 평균적인 비교 개념을 좀 더 일반화한 것이 실질실효환율(REER·Real Effective Exchange Rate)이다. REER이란 주요 교역 상대국들과의 명목환율 수준과 물가 변화를 함께 고려한 평균적인 가치를 의미한다. 국제결제은행(BIS)이 발표하는 원화의 REER을 과거 경상수지가 균형에 가까웠던 시기의 평균적인 수준과 비교하면 2012년 10월 기준으로 원화의 실질가치는 주요 교역상대국 대비 10%가량 저평가된 것으로 나타난다(경상수지가 균형을 이룬 시기는 2001년 3,4분기 및 2002년 1분기, 2002년 2~4분기, 그리고 2006년 1~3분기 등 세 차례 정도다). 즉, 원화의 실질가치가 지금보다 10%가량 올라야 경상수지가 균형에 도달한다는 의미다.

이는 앞서 살펴보았듯 엔화와 위안화의 명목환율이 그동안 크게 절상된 데서 연유한다. 또한 근래 우리 경제의 물가상승폭에 비해 명목환율이 크게 절하된 상태를 유지하고 있기 때문인 것으로 보인다.

경상 흑자에도 불확실성 상존

경상수지 흑자 기조가 지속되면 원화절상 압력으로 작용할 가능성이 크다. 올 들어 9월까지 285억 달러의 경상수지 흑자가 누적되고 있고, 10월 무역수지도 38억 달러 흑자인 점 등을 감안하면 올해 340억 달러, 내년에도 200억 달러 이상의 흑자가 예상된다. 해외건설 수출, 외국인 관광객 내방, 한류 콘텐츠 수출 등에 힘입어 만성적자이던 서비스수지가 최근 개선, 또는 소폭의 흑자로 반전되고 있다. 이런 경상수지의 대규모 흑자는 내년까지 계속 원화절상을 이끄는 주된 요인으로 작용할 전망이다.

그런데 한 가지 유의할 점은, 이 같은 경상흑자 이면에 국내 실물경제가 부진하다는 사실이다. 올해 경상수지 흑자는 수입이 수출보다 더 많이 줄어들어서 나타나는, 이른바 ‘불황형 흑자’다. 지난 2분기와 3분기, 수출이 각각 1.7%, 5.6% 감소한 것에 비해 수입은 2.7%와 7.1%로 더 많이 줄었다. 특히 경기부진의 주된 요인이 설비투자 위축에 있기에, 우리 경제의 중장기 성장세에 제약이 따를 것으로 우려된다. 원화 절상이나 위상 제고에도 한계가 있을 수밖에 없을 것으로 보인다.

경상수지 흑자가 지속되더라도 향후 우리 경제의 성장세나 투자수익률에서는 불확실성이 남아 있는 셈이다. 기업 투자가 계속 위축돼 중장기 성장활력이 저하되는 징후가 뚜렷해지면 외국인 투자는 결국 줄게 될 것이다. 이는 중장기적으로는 원화환율의 절상과 신인도 제고를 가로막는 요인이 될 것이다. 이런 점에서 10월 수출입 통계에 나타났던 수출입 증가세 전환 여부가 원화가치 회복에 1차적으로 중요한 잣대가 될 전망이다.

국가신용등급 상향 조정을 전후해 국제금융시장에서는 원화표시 자산의 안정성 제고와 그로 인한 원화강세 기대가 좀더 두드러지는 양상이다. 선진국들은 금리인하 등 완화적인 통화정책 기조를 확대하고 있고, 국내외 금리차가 유지되면서 우리 국채의 신인도가 상승하고 있어 투자 유인이 작지 않다. 또 유럽과 아시아 각국 중앙은행들이 보유 외환 가운데 달러나 유로 비중을 줄이고자 하기 때문에 우리나라 국채에 대한 수요는 앞으로도 꾸준하게 증가할 전망이다.

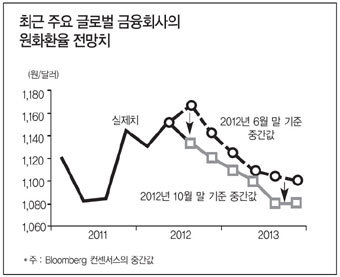

하지만 유로존 위기와 미국의 재정절벽(정부의 갑작스러운 재정지출 축소에 따른 경제충격) 문제 등 국제금융시장의 불안요인이 잠재해 있어 일방적인 자금 유입이나 일방적인 환율 하락은 나타나기 어렵다. 올해 9월까지 우리 주식시장에는 148억 달러, 채권시장에는 163억 달러가 유입됐다. 매년 200억 달러 이상 유입됐던 2009~2011년과 비교하면 소폭 감소한 규모다. 재정위기가 쉽사리 진화되지 않고 있는 유럽에선 금융기관의 디레버리지(deleverage·부채축소)가 최소 수개월 이어질 전망이다. 아울러 국제금융시장의 불안이 확대되는 시기에는 원화 등 신흥국 통화가치가 급락할 가능성이 크다. 따라서 향후 원화가치는 등락을 반복하면서 점진적으로 절상될 가능성이 크다.

고평가 진입 경계해야

이런 점에서 환율하락 속도를 늦추기 위한 정부 노력이 가시화할 가능성이 크다. 따라서 단기적으로는 환율이 현재 수준에서 등락하는 흐름을 보일 것으로 전망된다.

특정 환율 수준을 장기간 고수하거나 환율 하락 흐름을 되돌리는 수준의 강한 정부 개입은 쉽지 않을 것이다. 국제통화기금(IMF)도 최근 우리나라에 대한 연례보고서에서 ‘외환보유액을 추가적으로 축적할 필요는 없다’고 지적하면서 경상수지 규모 등을 고려할 때 사실상 원화절상을 용인할 것을 권고한 바 있다. 우리 정부는 원화절상을 일정 부분 용인하면서, 자본 유출입 규제를 좀 더 탄력적으로 운용해 과도한 자본유입과, 그 결과 유사시 나타날 수 있는 대규모 유출로 인한 금융불안 가능성을 사전에 대비할 필요가 있다.

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)