그러니 대승불교는 세속을 벗어난 소수의 출가자(出家者)가 수행 득도하여 해탈을 얻는 데 최종 목적이 있는 것이 아니라 세속에서 일상생활을 영위해가는 대부분의 일반 사람들이 해탈을 얻는 데 그 최종 목적이 있다고 하겠다.

이에 대승경전의 출현 과정 최종 단계에서는 재가불자(在家佛子; 세속에 사는 불교 신도)가 성불하여 설법하는 내용의 경전이 나올 수밖에 없었다. 이렇게 대승사상을 마무리짓는 경전으로 출현한 것이 이른바 ‘유마경(維摩經)’이다.

이 ‘유마경’이 언제 이루어졌는지는 확실치 않으나 중국에서 최초로 번역된 시기가 삼국시대 오(吳)의 건흥(建興) 2년(253)이니, 이 경전이 인도에서 편찬된 것은 대승불교의 극성기이던 2세기 후반에서 3세기 전반에 걸치는 시기가 아니었던가 한다.

이 경전을 최초로 번역한 이는 대월지(大越氏, 越氏를 月氏 또는 月支로 표기하기도 함) 우바새(優婆塞; up-asaka, 淸信士, 재가 남자 불교 신도) 지겸(支謙)이라 한다. 그가 ‘불설유마힐경(佛說維摩詰經)’ 상·하 2권으로 번역한 것이다.

지겸은 대월지의 혈통을 타고난 사람이다. 그 조부 법도(法度)가 그 나라 사람 수백 명을 거느리고 후한 영제(靈帝) 때(168∼189년) 한나라에 귀화했다고 한다. 그러니 대승불교가 일어났던 쿠샨제국의 간다라 지방이 그의 고향인 것이다.

지겸은 총명한 자질을 타고나서 10세 때 이미 중국 글을 터득하고 13세 때에는 인도 문자를 모두 배워 6개 국어를 능숙하게 구사하였다 한다. 수많은 책을 널리 읽어 모르는 것이 없었는데 특히 불교 경전에 통달했고 각종 예술에도 정통했다. 몸이 가늘고 길며 빛이 검었고 눈은 흰빛이 많고 눈동자는 노랬으나, 총명이 뛰어나서 사람들이 그를 꾀주머니라고 불렀다.

그는 후한 헌제(獻帝, 재위 190∼220년) 말년 경에 나라가 크게 어지러워지자 같은 고향사람 수십 명과 함께 남쪽 오나라로 피난해 오나라 대제(大帝) 손권(孫權, 재위 222∼252년)에게 발탁되어 박사(博士)가 되고 동궁(東宮; 태자)을 보도(輔導; 도와서 이끌어 감, 즉 가르침)하는 직책을 맡는다.

이때 이미 불교가 전파되기 시작했으나 인도 문자를 아는 사람이 많지 않았으므로 일반 사람들이 불경을 이해할 수 없었다. 그래서 지겸은 중요한 불교경전들을 모아다 번역하기 시작했다. 오나라 대제(大帝) 황무(黃武) 원년(222)부터 후관후(候官侯) 건흥 2년(253)에 걸치는 31년의 긴 세월이었다. 그 사이 ‘유마힐경’ ‘대반니원경(大般泥洹經)’ ‘법구경(法句經)’ ‘아미타경(阿彌陀經)’ ‘서응본기경(瑞應本起經)’ 등 129부(部)를 번역해냈다 하는데, 그중 첫손가락으로 꼽아야 할 것이 바로 ‘유마힐경’ 상·하 2권이다.

그러나 아직 불보살에 대한 이해도 제대로 되지 않은 상황에 거사성불(居士成佛; 재가신도가 부처가 됨)이라는 대승불교의 고차원적인 신행(信行) 단계를 대중이 이해할 리가 없었다. 그래서 시대를 앞서간 천재의 오산으로 심혈을 기울여 번역한 ‘유마힐경’은 빛을 보지 못한 채 200여 년의 세월을 보낸 다음, 대역경사(大譯經師)인 구마라습(鳩摩羅什, 344∼413년)이 후진(後秦) 홍시(弘始) 8년(406)에 이를 ‘유마힐소설경(維摩詰所說經)’ 상·중·하 3권으로 다시 번역한 뒤에야 서서히 이해되어 나간다.

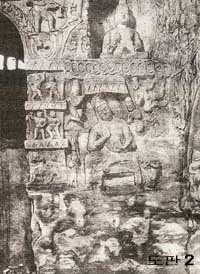

이런 사실은 북위 헌문제(獻文帝, 454∼476년)가 그 재위 기간(465∼471년)에 생모인 원황후(元皇后) 이(李)씨로 추존된 이귀인(李貴人, ?∼456년)을 위해 조성했으리라 생각되는 운강석굴 제7동 주실(主室) 남벽 제1층의 입구 좌우 감실에 새겨진 (도판 1)과 (도판 2)의 대담 장면에서 확인할 수 있다.

그런데 이 과 을 한데 합쳐 완벽한 를 이루어내게 되니, 480년 경에 조성되었으리라 생각되는 헌문제 굴인 운강석굴 제6동 남벽 하층 중앙부의 (도판 3)가 바로 그것이다. 석가삼존 형식으로 그 상 양식을 완성해 놓은 모양이다.

아마 불교와 도교에 심취해서 불과 18세에 5세밖에 안된 황태자에게 황제 자리를 물려주고 승려와 도사를 불러 그 심오한 뜻을 얘기하는 것으로 즐거움을 삼았다는 헌문제가 ‘유마경’에 심취했기 때문에 이런 를 출현시켰을 것이다.

사실 헌문제는 부황인 문성제(文成帝, 440∼465년)가 돌아갔을 때 12세의 소년이었다. 그래서 문성제의 정비(正妃)인 문명(文明)태후 풍씨(馮氏, 442∼490년)가 섭정이 되었는데, 그녀는 정치적 야망이 커서 헌문제가 장성하자 그를 강제로 퇴위시키고 손자인 젖먹이 어린아이를 보위에 올려놓고 계속 섭정을 했다. 이 때문에 헌문제는 불교에 심취할 수밖에 없었다. 그 결과 ‘유마경’에 심취하고 까지 그려내게 되었던 모양이다. 그렇다면 ‘유마경’의 내용이 어떠하기에 헌문제가 심취했는지 그 내용을 살펴보아야 하겠다.

법력이 높은 유마거사

그런데 운강석굴의 는 구마라습이 번역한 ‘유마힐소설경’이 저본(底本)이 되었다. 그리고 3본의 ‘유마경’ 중에 지금까지도 중간 분량인 ‘유마힐소설경’이 가장 널리 읽히고 있다. 이 ‘유마힐소설경’을 통해 그 줄거리를 요약해 보겠다.

어느 때 석가모니 부처님께서 비야리(毘耶離, vai쳒-ali)성 암라(菴羅, -amra, 망고)나무 과수원에서 대비구(大比丘) 8000인과 보살 3만인과 1만의 범천왕과 1만2000의 제석천과 제천(諸天), 용신(龍神), 야차(夜叉), 건달바(乾婆), 아수라(阿修羅), 가루라(迦樓羅), 긴나라(緊那羅), 마후라가(摩羅伽)와 여러 비구, 비구니, 우바새, 우바이 및 비야리성의 500장자(長者)들과 함께 불국정토(佛國淨土)에 관해 얘기하고 있었다.

이때에 비야리성 안에는 유마힐(維摩詰, vimalakrti)이라는 장자(長者; 덕망이 높은 어른)가 있었다. 그는 이미 과거세에 한량없는 여러 부처님을 공양한 공덕으로 대승법문(大乘法門)을 체득하였으므로 그 법력(法力)이 여러 보살을 능가할 정도였다. 그러나 대중을 제도하기 위한 방편(方便)으로 비야리성에 거주하면서 대승법을 얘기하고 그 법을 실천하고 있을 뿐이었다.

그러므로 유마힐 거사는 다시 방편으로 몸에 병을 나타내어 문병 오는 사람들을 대상으로 몸의 병에 비유하여 불이법문(不二法門; 살고 죽는 것이 둘이 아니고 있고 없는 것이 둘이 아니라는 이치)을 얘기하고 있었다. 그러니 부처님 회상(會上; 모임)에서도 유마힐에게 문병할 사람을 보내지 않을 수 없게 되었다.

이에 석가모니 부처님께서는 10대제자(十大弟子)인 사리불(舍利弗, 쳒--ariputra), 대목건련(大目連, mah-amaudgaly-ayana), 대가섭(大迦葉, mah-ak--a쳒yapa), 수보리(須菩提, subht-u), 부루나미다라니자(富樓那彌多羅尼子, p-urnamaitr-aya), 마하가전연(摩訶迦延, mah-akaty-ayana), 아나율(阿那律, aniruddha), 우바리(優婆離, up-ali), 라후라(羅羅, r-ahula), 아난(阿難, --ananda)을 차례로 불러 문병갔다 오라고 시키지만 유마거사의 법력이 높아 감당할 수 없다고 모두 사양한다. 다시 미륵보살과 광엄동자(光嚴童子) 및 선덕(善德)장자에게 시켜보지만 이들 역시 유마거사의 법력을 감당할 수 없다고 사양한다. 할 수 없이 석가세존의 좌협시보살로 석가 회상의 제일 보처(補處)보살인 문수보살이 응대하기 어려울 줄 알면서도 석가모니 부처님의 명령을 받들고 문병하러 유마힐 거사를 찾아간다.

이때 석가모니불 회상에 모인 대중들은 이 두 큰 선각자들의 대화에서는 반드시 신묘한 법이 얘기되리라 생각하고 모두 따라가기를 희망한다. 그래서 8000보살과 500성문(聲聞, 大弟子) 및 범왕, 제석, 사천왕 등 수많은 대중이 문수보살을 따라 유마거사 자택으로 문병하러 찾아간다.

유마거사는 아무 것도 없는 빈 방 침상에 홀로 누워 있다가 이들 일행을 맞는데 문수보살이 문병하는 말에 이렇게 대답한다.

“내 병은 미련한 마음으로부터 비롯된 애착에서 생겨났는데 일체 중생이 앓고 있으므로 나도 앓고 있다. 일체 중생이 낫는다면 나도 나을 것이다. 보살은 중생을 위하기 때문에 삶과 죽음의 윤회에 드는데 삶과 죽음이 있다면 병도 있기 마련이다. 병의 근원은 나에게 집착하는 데 있으므로 이를 차단하는 것이 치료의 첩경이다. 그러기 위해서는 나와 남이 둘이 아니고 삶과 죽음이 둘이 아니며 있고 없는 것이 둘이 아닌 불이법(不二法, 둘이 아닌 법)을 깨달아야 한다.”

그리고 유마거사는 앉을 자리가 없다고 투정하는 사리불에게 동방 수미상(須彌相) 세계의 수미등왕불(須彌燈王佛)로부터 3만2000 개의 사자좌를 빌려다 준다. 8만4000 유순의 크기를 가진 사자좌를 좁은 방안에 넉넉하게 들여 놓지만, 너무 높아서 사리불을 비롯한 석가모니 부처님의 대제자들은 올라가 앉을 수가 없었다. 그 다음 천녀(天女)가 천화(天華; 하늘 꽃)를 대중들 위에 뿌리자 여러 대보살에게 뿌려진 꽃들은 그대로 미끄러져 떨어지는 반면 대제자들에게 뿌려진 꽃들은 옷에 붙어 떨어지지 않는다.

유마거사는 이런 현상을 보고, 있고 없음이나 살고 죽는데 대한 분별심이 완전히 끊어지지 않아서 생사(生死)를 두려워하기 때문이라고 가르친다. 이를 극복하려면 유(有) 무(無)가 둘이 아니고, 생(生) 사(死)가 둘이 아니며, 병(病) 유()가 둘이 아니고, 인(人; 남) 아(我)가 둘이 아니며, 색(色; 현상) 공(空; 근본)이 둘이 아닌 불이법문을 철저하게 증득해야 한다는 것이다.

그리고 점심 때가 되자 유마거사는 신통력으로 상방(上方) 중향세계(衆香世界) 향적불(香積佛) 모임에서 점심 공양한 나머지를 화보살(化菩薩)로 하여금 얻어오게 하여 향을 맡게 하는 것으로 모인 대중을 배부르게 먹인다. 그리고 유마거사는 중향세계에서 석가모니 부처님께 공양 올리기 위해 화보살을 따라온 900만 보살과 함께 모든 대중을 거느리고 망고나무 과수원으로 석가모니 부처님을 찾아간다.

유마거사가 문병하러 왔던 모든 대중과 향적세계에서 온 보살들과 함께 석가모니 부처님께 나아가 예불하고 공양을 드리자 석가모니 부처님은 향적세계의 향 공양을 받은 다음 유마힐이 말한 것이 최고의 대승법문임을 인정하고 이를 크게 칭찬한다. 그리고 이 경전을 받아 가지고 외우거나 말한 대로 수행하는 공덕은, 일겁(一劫) 동안 삼천 대천세계의 모든 부처님 사리를 봉안하기 위해 넓이가 4천하에 미치고 높이가 범천에 이르는 칠보탑을 계속 세우는 것보다 더 크다고 가르친다.

이에 제석천을 비롯한 제천과 미륵보살이 이 경전의 수호(守護)와 전승(傳承)을 맹세하고 아난존자는 이를 받아 널리 유포할 대명(大命)을 받는다.

이런 내용들을 도설(圖說; 그림으로 그려 설명함)적으로 표현한 것이 각종 유마경변상도이다. 현재까지 알려진 바로는 470년 경에 북위 헌문제에 의해서 조성되었을 가능성이 큰 운강석굴 제7동 남벽 입구 정문 동·서벽에 따로 따로 새겨진 (도판 1)과 (도판 2)이 가장 초기의 유마경변상도일 듯하다.

여기는 보는 쪽에서 좌측에 유마거사가 새겨지고 우측에 문수보살이 새겨져 있다. 유마거사는 네모진 침상에 걸터앉아 고무나무 잎새처럼 생긴 포선(蒲扇; 부들 부채)을 흔들며 얘기에 열중한 모습인데 병든 몸을 가누기 힘든 듯 오른손은 몸 뒤에서 상을 짚어 몸을 지탱하고 있다.

의복은 깃과 섶에 검은 천을 댄 심의(深衣)를 입었으나 왼쪽으로 여며서 북위의 옷 입는 풍습에 선비족 전통이 가미됐다는 것을 짐작하게 해준다. 머리에 쓴 관(冠)은 마치 조선시대 탕건(宕巾)처럼 층급진 원뿔형이다. 휘장을 드리우고 침상 뒤로 가리개 병풍을 둘러서 실내의 침상임을 상징하였다.

그 반대쪽에 반가 좌세로 좌대 위에 걸터앉은 문수보살은 설법하는 손짓임에도 불구하고 아직 사유반가 좌세에서 벗어나지 못한 듯, 오른손 팔굽을 오른쪽 무릎에 붙이고 머리까지 오른쪽으로 기울여 미륵보살이 짓는 사유반가의 앉음새를 계승하고 있다.

유마거사의 말을 귀 기울여 들으며 대답하고 있는 표현으로 알맞기 때문에 이런 표현을 했을 듯하나, 아직 유마거사와 대담하는 문수보살의 자세가 확립되지 않아 미륵보살사유반가상의 자세를 빌려 왔다고 보는 것이 옳을 듯하다.

문수보살 머리 뒤에는 원형광배가 새겨져 있고 그 뒤로는 일산(日傘)을 상징하는 덮개가 돋을새김으로 새겨져 있다. 많은 수행대중(隨行大衆)이 새겨졌을 듯한데 하단의 마멸이 심하여 알아보기 힘들다.

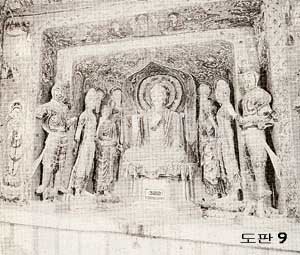

그런데 이에 뒤따라 480년경에 만들어졌다고 생각되는 운강석굴 제6동 남벽 하층 중앙부의 (도판 3)에서는 석가삼존상 양식으로 유마거사와 문수보살을 석가모니불 좌우에 배치하여 담론하게 하고 있다.

기왓골이 분명한 전각 안에 3존상이 가득 차도록 새겨져 있는데 중앙의 수미좌 위에는 석가여래가 시무외인을 짓고 결가부좌한 채 앉아 있고, 그 왼쪽(보는 방향에서는 오른쪽)에 유마거사가 역시 침상에 걸터앉아 있으며, 오른쪽(보는 방향에서는 왼쪽)에는 문수보살이 네모진 좌대 위에 걸터앉아 있다. 그러나 문수보살은 좌대의 높이가 낮아 반가좌의 앉음새를 제대로 짓지 못하고 오른쪽 무릎을 비스듬히 눕혀 유희좌(遊戱坐)와 비슷한 자세를 취하고 있다.

석가모니불과 문수보살의 의복 표현은 모두 포복식불의(袍服式佛衣)로 중국화되어서 (제5회 도판 10)이 조성된 이후에 그와 같은 양식 기법으로 조성됐다는 사실을 보여준다. 결가부좌한 석가모니불좌상의 발목 부근을 덮어내린 옷자락 주름이 다만 4겹으로 단순해진 것은, 이 가 6동에서도 비교적 늦은 시기에 조성됐다는 사실을 드러내는 요소다.

석가불좌상 뒷면은 두광과 신광이 겹겹으로 표현되어 있고 화불도 새겨져 있으나 문수보살상은 다만 두원광만 표시되어 있다. 유마거사와 문수보살의 어깨 뒤로는 가리개 병풍이 둘러쳐져 석가모니불의 화려한 광배와 대조를 이룬다.

이후 이런 유마경변상도는, 헌문제굴인 운강석굴 제6동을 조성했던 효문제(孝文帝, 467∼499년, 헌문제의 장자)가 태화(太和) 17년(493) 8월 낙양으로 천도할 계획을 세우고 10월에 용문(龍門)에 석굴을 뚫기 시작하면서 용문석굴로 자연스럽게 이어지는데 6세기 전반 이곳에서 그 유행의 절정기를 맞이한다.

그 결과 용문석굴 고양동(古陽洞)이 태화 17년 10월부터 굴착되기 시작한 가장 초기 석굴인데도 그 북벽 2층 3감에 가 얕은 돋을새김으로 새겨진다. 그런데 보는 쪽으로 오른쪽에 새겨진 (도판 4-I)에는 포복식불의를 입은 문수보살 좌상 뒤로 무수한 비구승이 표현되어 있어 석가모니불의 10대 제자를 비롯한 500제자를 상징하고 있다.

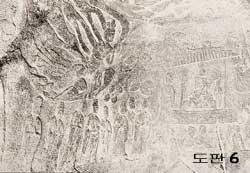

그러던 것이 효명제(孝明帝, 516∼527년) 시기에 조성되었으리라 생각되는 용문석굴 미륵동 북2동 북벽 불감 (도판 5)나 용문석굴 육사동(六獅洞) 정벽 좌측 상부의 (도판 6)에 이르면 10대제자로 압축 표현하려는 의지가 엿보이기 시작한다.

이는 효문제가 돌아간 후 그를 위해 경명(景明) 원년(500)부터 빈양중동(賓陽中洞)을 거대한 규모로 굴착하기 시작한 선무제(宣武帝, 483∼515년)가 27세 때인 영평(永平) 2년(509) 10월에 식건전(式乾殿)에서 승려와 조정 신하들을 위해 ‘유마경’을 직접 강의했다고 할 정도로, 역대 황제들이 ‘유마경’에 대한 이해가 깊었기 때문에 가능했던 일인 듯하다.

10대 제자의 출현

또 다른 원시경전(原始經典; 소승경전)에 속하는 ‘잡아함경(雜阿含經, 435∼443년, 求那跋陀羅 번역) 권16에서는 13명의 대표제자를 열거하고 있는데 그중에는 석가모니 부처님의 사촌 아우로 석가모니 부처님을 시기하여 해치려는 마음으로 악행을 일삼다 산 채로 지옥에 떨어졌다는 제바달다(提婆達多)도 있다. 선악을 불문하고 대표적인 인물을 숫자 개념 없이 뽑아내니 13인이 되었던 모양이다. 그런 것을 100인이라는 숫자 개념을 가지고 모범이 될 만한 대표자를 추린 것이 ‘증일아함경’ 권3 제자품에 열거한 인물들이다.

석가모니불로부터 직접 가르침을 받아서 깨달음을 얻은 성문제자(聲聞弟子; 음성, 즉 말씀을 듣고 깨달은 제자)를, 자기 자신의 깨달음만을 목표로 삼고 이웃을 돌아보지 않는다 하여 소승(小乘)이라고 깎아내리던 대승(大乘)경전에는 이 성문제자들에 대한 체계적인 언급이 별로 없다. 이웃을 모두 함께 깨닫게 하려는 서원을 세운 보살의 존재를 이상으로 삼았기 때문이다.

그런데 ‘유마경’은 성문제자들이 유정(有情)을 완전히 탈피하지 못하여 불이법문을 체득하지 못함을 강조하기 위해 오히려 그 대표격인 10대 제자를 일일이 열거함으로써, 석가모니불의 10대 제자를 분명하게 밝혀 놓는 최초의 경전이 되었다. 대승의 꽃이라고 할 수 있는 가장 대승적인 경전에서 소승 성문제자의 대표자를 분명하게 확정짓는 모순적인 결론을 맺어준 것이다. 양극이 상통하는 이치를 보여주었다고 하겠다.

그래서 오나라 지겸이 번역한 ‘불설유마힐경’ 권상 제자품 3(253년 번역)에서는 ① 사리불(舍利弗) ② 대목건련(大目連) ③ 대가섭(大迦葉) ④ 수보리(須菩提) ⑤ 반욕문타니자(頒褥文陀尼子) ⑥ 가전연(迦延) ⑦ 아나율(阿那律) ⑧ 우바리(優婆離) ⑨ 나운(羅云) ⑩ 아난(阿難)의 10대 제자를 들고 있다.

후진(後秦) 구마라습(鳩摩羅什, 344∼413년)이 번역한 ‘유마힐소설경’ 권상 제자품 제3(406년 번역)에서도 똑같은 10대 제자를 열거하는데 다만 ⑤ 반욕문타니자를 부루나미다라니자(富樓那彌多羅尼子)라 표기하고 ⑥ 가전연을 마하가전연(摩訶迦延)으로 표기하며 ⑨ 나운을 라후라(羅羅)로 표기하여 음역을 달리하는 차이를 보였을 뿐이다.

현장(玄, 602∼664년)의 ‘설무구칭경’ 권2 성문품(聲聞品) 제3에서는 더욱 소리 번역과 뜻 번역을 뒤섞어 바꿔놓고 있으나 결국 같은 인물임에 틀림없다. 열거해 보면 다음과 같다. ① 사리자(舍利子) ② 대목련(大目連) ③ 가섭파(迦葉波) ④ 대선현(大善現) ⑤ 만자자(滿慈子) ⑥ 마하가다연나(摩訶迦多衍那) ⑦ 대무멸(大無滅) ⑧ 우파리(優波離) ⑨ 나호라(羅羅) ⑩ 아난타(阿難陀)가 그것이다.

앞의 번역들과 억지로 다르게 하려고 소리가 비슷한 다른 한자로 바꾸었거나 뜻 번역으로 바꾸고 소리번역과 뜻번역을 합쳐서 혼란스럽게 만들어 놓았을 뿐이다. ① 사리자는 소리 번역과 뜻 번역을 뒤섞어 놓은 것이고, ④ 대선현 ⑤ 만자자 ⑦ 대무멸의 경우 각기 수보리, 부루나미다라니자, 아나율의 뜻 번역이다.

현장의 신역(新譯)이라는 것이, 이와 같이 이미 통용되고 있던 이전의 잘된 번역을 혼란스럽게 원칙없이 흐트려놓은 경우가 많다. 내용도 이전 번역이 잘 요약해 간추려 놓은 것을 중언부언하여 지루하게 해놓은 경우가 허다하다. 이전 번역에 대한 개선이 아니라 개악인 것이다.

어떻든 3종의 ‘유마경’에서 소리 번역이나 뜻 번역을 어떻게 했든 간에 10대 제자의 인물내용과 그 차례는 동일하여, 이들 10대 제자가 이후 석가모니 부처님의 1250인 성문제자의 상수(上首; 우두머리)제자로 점차 석가 회상(會上; 모임)의 시위(侍衛)를 담당해간다.

그는 구마라습의 수제자로 교리에 가장 밝아 습문4철(什門四哲; 구마라습 문하에 있는 4명의 밝은 제자) 중 으뜸으로 꼽혀 역경에 많이 참여하였으니 구마라습 번역의 ‘유마힐소설경’ 3권은 사실 거의 승조의 손으로 이루어졌다 해도 과언이 아니다. 그런 그가 다시 그 주석서를 낸 것이 ‘주유마힐경’인 것이다.

이미 ‘유마경’ 제자품에서도 석가모니불이 10대 제자의 능력에 따라 차례로 불러 유마거사에게 문병을 가라고 명령하고 제자들이 자신의 능력이 어떻기 때문에 갈 수 없다고 사양하는데서 10대 제자의 특기를 간접적으로 짐작할 수 있지만, 승조의 ‘주유마힐경’ 권2 제자품에서는 다음과 같이 명쾌하게 그 특기를 밝히고 있다.

① 사리불은 제자 중 지혜(智慧) 제일 ② 대목건련은 신족(神足, 神通力) 제일 ③ 대가섭은 두타(頭陀; 빌어먹는 일) 제일 ④ 수보리는 해공(解空; 공을 이해함) 제일 ⑤ 부루나미다라니자는 변재(辯才; 말 잘하는 재주) 제일 ⑥ 마하가전연은 해의(解義; 뜻을 해석함) 제일 ⑦ 아나율은 천안(天眼; 天人들처럼 과거·현재·미래의 모든 것을 다 볼 수 있는 눈) 제일 ⑧ 우바리는 지율(持律; 계율을 지킴) 제일 ⑨ 나후라는 밀행(密行; 드러내지 않고 속으로 닦는 수행) 제일 ⑩ 아난은 총지(總持; 모두 다 가짐) 제일이다.

이는 대체로 ‘잡아함경’ 권16에서 열거한 13존자(尊者) 중 9존자의 이름과 능력을 옮겨오고, 여기에다 소승불교에서는 그리 중시되지 않던 공(空) 사상의 대표로 수보리 하나를 더 첨가한 것이다. 이를 확인하기 위해 13존자 중 옮겨온 9존자의 차례와 이름 그리고 그 특기를 나열해보겠다.

② 존자 대가섭은 적은 욕심에 만족할 줄 알고 걸식 고행하며 나머지를 저축하지 않는다. ③ 존자 사리불은 큰 지혜와 말재주가 있다. ④ 대목건련은 신통한 큰 힘이 있다. ⑤ 아나율은 천안(天眼)이 뚫어지게 밝다. ⑧ 우바리는 율행(律行)에 통달했다. ⑨ 부루나는 말재주가 있어 설법을 잘하는 사람이다. ⑩ 가전연은 여러 경전을 분별하여 법상(法相)을 잘 설명한다. ⑪ 아난은 많이 듣고 모두 기억해 가진다. ⑫ 나후라는 율행(律行)을 잘 지킨다.

‘증일아함경’ 권3 제자품에서 열거한 100대 제자 중 ‘유마경’에서 뽑아낸 10대 제자는 상위에 속하지도 않고 그 차례도 일치하지 않는다. 100대 제자 중에서 10대 제자가 차지한 위치가 어떠했는지 알아보기 위해 100대 제자 중의 서열과 그 특기를 열거하면 다음과 같다.

⑫ 지혜가 무궁하여 여러 의심을 풀어내니 이른바 사리불 비구가 이 사람이다. ⑬ 신족(神足)이 가벼워 여러 곳으로 날아다니니 이른바 대목건련 비구가 이 사람이다. ⑮ 12두타행의 하기 어려운 수행을 하니 대가섭 비구가 이 사람이다. ? 천안 제일로 모든 곳을 보니 이른바 아나율 비구가 이 사람이다. ? 뜻을 잘 분별하여 가르침을 펼쳐내니 이른바 대가전연 비구가 이 사람이다. 널리 법을 설하여 의리를 분별해 내니 이른바 만원자(滿願子) 비구가 이 사람이다. 계율을 받들어 가지고 건드려 침범하는 바가 없으니 이른바 우바리 비구가 이 사람이다. 금지하는 계율을 무너뜨리지 않고 외우고 읽기를 게을리하지 않으니 이른바 나운 비구가 이 사람이다. 때를 알고 사물에 밝아 이르는 곳마다 의심이 없고 기억하는 것마다 잊지 않으며 넓고 멀리 많이 들어 윗사람을 받드는 일을 맡길 만하니 이른바 아난 비구가 이 사람이다. 항상 공정(空定; 空속에 몰입함)을 즐기고 공의 뜻을 분별하니 이른바 수보리 비구가 이 사람이다.

이로 보면 ‘유마경’에서 선발한 10대 제자는 100대 제자 중 10위 안에 드는 사람이 하나도 없다. 10위권에 드는 이가 4명, 20위권이 1명, 40위권이 2명, 50위권·60위권·70위권이 각각 1명이다. 대·소승 경전의 선발 기준이 다르기 때문에 이와 같은 차이가 생길 수 있다.

그러나 10대 제자가 ‘증일아함경’의 100대 제자 밖에서 선발된 것은 아니고, ‘잡아함경’의 13제자 중에도 수보리 하나만 빠지고 9대 제자가 모두 들어 있으므로 ‘유마경’의 10대 제자는 객관성이 있는 선발이라고 하겠다. 수보리를 10대 제자에 넣은 것은 대승사상에서 공(空)의 개념이 중시되었기 때문이라 생각된다.

석굴암에 등장한 유마경변상도

이 시기에는 정영(淨影)대사 혜원(慧遠, 523∼592년)이나 천태(天台)대사 지의(智, 538∼597년)와 같은 대덕이 출현하여 중국 불교를 종파(宗派)불교로 심화 발전시키는 새로운 운동을 전개하고 있었다. 그런데 이들은 모두 대승경전의 꽃이라고 할 수 있는 ‘유마경’에 주목하여 혜원은 ‘유마의기(維摩義記)’ 8권을 짓고, 지의는 ‘유마경현소(維摩經玄疏)’ 6권을 지었다.

혜원은 여기서 10대제자의 특기 표현을 몇 항목 고쳐 놓는다. 승조의 ‘주유마경’ 권2에서 ② 대목건련은 제자 중 신족(神足) 제일이라고 한 것을 신통(神通) 제일이라 하고, ⑤ 부루나미다라니자의 변재(辯才) 제일을 설법(說法) 제일로, ⑥ 마하가전연의 해의(解義) 제일을 논의(論議) 제일로, ⑩ 아난의 총지(摠持) 제일을 다문(多聞) 제일로 바꾸어, 한결 쉽고 뜻이 분명하게 드러나도록 하였다.

대덕들이 이처럼 ‘유마경’을 중시하여 주석서를 연달아 지어내자 유마신앙은 더욱 일반화되었던 듯하다. 돈황석굴 380굴 서벽에서 수말당초 양식의 에서 이를 확인할 수 있고, 돈황석굴 220굴의 동벽에서 당태종 정관(貞觀) 16년(642)에 그려낸 (도판 8)를 찾아볼 수 있다. 10대제자가 석가모니 부처님의 시위대중으로 자리를 잡아가는 것과 거의 비슷하게 나타난 현상이었다(도판 9).

이후 당고종 영휘 원년(650)에 현장이 ‘유마경’을 ‘설무구칭경(說無垢稱經)’이라는 뜻 번역의 이름으로 6권으로 늘려 다시 번역해내자 당나라에서 유마신앙은 저녁 노을처럼 마지막 불꽃을 찬란하게 피워내어 초당(618∼712년), 성당(713∼765년), 중당(766∼820년)으로 계속 이어지면서 수많은 를 각처에 남겨 놓는다.

그중 대표적인 것이 당현종 천보(天寶) 연간(742∼756년)에 그려진 (도판 10)이다. 이는 석굴암이 조성되는 것과 거의 같은 시기에 그려진 것이다. 그래서 비록 유마와 문수의 위치가 서로 바뀌었다 하더라도 그 생김새와 몸짓, 손짓에서 상당한 공통성을 보여주고 있다.

우선 (도판 11)과 (도판 10-I)를 비교해보면 두 상 모두 수건을 머리 위에 인 듯한 두건(頭巾)형식이 같다. 그리고 코밑과 턱에 수염이 풍부한 것이 같으며 코가 크고 눈썹이 짙은 것도 같다. 중국식 도포 형태의 옷을 입고 그 위에 가사와 같은 대의(大衣)를 걸친 옷매무새도 같으며, 한 무릎을 세우고 한 무릎은 뉘고 앉아서 누인 쪽 무릎 위에 팔꿈치를 괴고 상체를 앞으로 내밀어 대화하는 자세를 취한 몸짓도 같다. 누인 쪽 무릎에 얹은 손으로는 부들부채(蒲扇)를 쥐고 있는데 부채머리가 아래로 숙여진 것도 같다.

470년경에 조성된 (도판 1)이나 480년경 조성된 (도판 3) 및 515년경 조성의 (도판 4-Ⅱ), 520년경 조성의 (도판 5) 등 초기 유마상에서는 한결같이 부들부채 머리가 위를 향하고 있었는데 여기서는 양쪽 다 부채머리가 아래를 향하고 있다. 세운 무릎쪽 손이 그 세운 무릎 뒤로 자연스럽게 따라 내려간 것도 같고 네모진 침상 다리가 안상(眼象) 표현을 한 것도 같다.

다만 은 감실에 독립적으로 안치되어 있기 때문에 휘장 표현이 없을 뿐이다. 맞은 쪽에는 유마거사의 병세를 묻는 (도판 12)이 같은 규격의 감실 안에 안치되어 있다.

그런데 마치 생사(生死)가 둘이 아니고 유무(有無)가 둘이 아니며 색공(色空)이 둘이 아닌 불이법문의 요체를 말하고 있는 장면을 상징이라도 하는 듯, 한 손은 들어 집게손가락과 가운뎃손가락 둘을 펴 보이고 다른 손은 무릎 위에 댔는데 이것도 (도판 10-2)와 서로 같다.

그런 중에 에서는 무릎 위에 댄 손에서조차 집게손가락과 가운뎃손가락 둘을 펴 보여서 더욱 불이법문의 상징을 뚜렷이 하고 있다.

따라서 석굴암의 조성 이념 기반에 유마사상이 깊이 투영된 것을 알 수 있다. 하물며 이 유마거사와 문수보살의 감실이 (제21회 도판 7)의 뒷면 정중앙이자 (제21회 도판 9)의 머리 위에서 양쪽으로 조성됨으로써 10개 감실 조상의 중심을 이루고 있음을 보면 더 말해 무엇하겠는가!

거기에다 그 10개의 감실 아래로 높이 262.5cm, 폭 119.5cm 정도의 판석 15매를 짜맞추어 석굴암 주실(主室)의 둥근 벽을 만들어가면서 그 위에 주불인 석가모니 부처님의 권속을 돋을새김으로 표현했는데 그 구성비례가 10대제자 위주이다. 즉 중앙의 11면관세음보살과 양 끝의 범왕 제석 및 문수, 보현의 5성(聖)을 제외한 10면에 모두 10대제자상을 새겨놓고 있는 것이다(도판 13).

오나라 지겸(支謙)이 253년에 번역한 ‘불설유마힐경’ 권상 제자품에서 처음 열거한 그 10대제자상이다. 406년 구마라습이 ‘유마힐소설경’ 3권으로 다시 번역한 뒤에 이를 조형 이념으로 삼아 출현하기 시작한 중국의 등에서 10대제자의 표현이 간혹 출현하기 시작하여 북위시대(470년경)에 그려진 돈황 막고굴 254굴 전실 북벽의 나 수나라 시대(603년경)에 조성된 (도판 14)및 610년경에 그려졌으리라 생각되는 (도판 7) 등에서 이를 확인할 수 있다.

그러나 이런 유례들 속에 표현된 10대제자상은 모두 그림이거나 좌우 양대비구 협시상만 조각상이고 나머지 8대제자상은 그림인 경우뿐이다. 이때 늙고 젊은 두 협시 비구상은 유마경에서 열거한 10대제자 중 첫째인 사리불과 맨 끝의 아난일 것이다. 사리불이 마하가섭으로 완전히 바뀌는 것은 선종이 풍미한 이후의 일일 터이니 석굴암이 건설된 뒤인 만당(晩唐, 820∼907년)시기부터일 듯하다.

어떻든 석굴암에서 10대제자상을 조성하기 이전 시기에 ‘유마경’에서 말한 10대제자상을 중국에서 조각상으로 표현해 놓은 예는 아직 학계에 보고된 예가 없다. 그런데도 석굴암에서 10대제자를 모두 표현하여 굴실의 주역으로 삼고 있으니 석굴암 조성의 주역들이 ‘유마경’의 가치를 얼마나 높이 평가하고 있었는지 감지할 수 있다. ‘유마경’이 대승경전의 꽃이란 사실을 분명 알고 있었던 것이다.

그래서 ‘유마경’ 제자품의 서술 내용을 과감하게 조형적으로 표출해내는 모험을 시도했던 것이다. 그리고 이것이 ‘유마경’ 제자품을 기반으로 조성해낸 것이라는 사실을 분명히 하기 위해, 10대 감실 중심에 (도판 11)과 (도판 12)을 안치하여 문수보살이 유마거사에게 문병을 가서 불이법문을 문답하는 내용의 유마경 변상조각을 확실하게 표현해 놓았다. 그 결과 이 둘을 연결지어 생각해보면 석굴암의 10대제자상이 ‘유마경’ 제자품에서 열거한 10대제자상이라는 것을 쉽게 짐작할 수 있게 하였다.

그런데 뇌고대동은 성문제자상이 25체이고 간경사동은 29체이다. 따라서

![[전쟁이 남긴 빈자리②] 혼자 아닌 ‘연대’로... 요르단 난민들의 회복 공동체](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/3f/d5/4a/693fd54a1f36a0a0a0a.jpg)