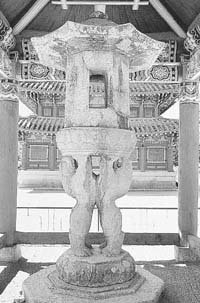

진경대사 보월능공탑

경명왕 8년(924) 4월1일에 건립된 것이 확실한 (제28회 도판 6)가 후삼국기에 있어서 건립연대가 가장 확실한 탑비의 기준작이라면, 이와 함께 건립된 (도판 1) 역시 건립연대가 가장 확실한 부도의 기준작이라고 해야 할 것이다.

은 1919년 3월 일제에 의해 경복궁 총독부 박물관으로 이안되어 현재까지 국립중앙박물관이 있는 경복궁 뜰 안에 세워져 있다. 경복궁에 현존한 이 사리탑 양식을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

기본적으로 8각당(八角堂) 집을 형용하고 있는 것은 초기 부도양식과 동일하다. 844년에 건립되는 원주 (제25회 도판 5)에서 비롯되어 868년에 건립되는 곡성 (제25회 도판 7)과 872년경에 건립되는 화순 (제25회 도판 9)을 거쳐 884년에 건립되는 장흥 (제26회 도판 8)과 890년경 건립된 것으로 추정되는 울주 (제26회 도판 10)로 이어지는 8각당형 부도인 것이다.

석남사 부도

우선 기단부부터 비교해보면 는 8각 지대석 위에 하대석을 이중으로 설치하여 사자좌와 수미좌를 상징하였다. 아랫단은 사자상을 8면 중 4면에 격간격으로 돋을새김하였고, 윗단은 다른 돌로 똬리처럼 둥글게 만들어 받쳤는데 표면을 국화잎새 구름무늬로 가득 채워 놓은 것이다.

그런데 에서는 2단 별개석으로 이루어진 이 하대를 한 돌로 합쳐서 1단으로 간소화했다. 그 내용을 살펴보면 우선 사자상과 공면(空面, 빈칸)이 교차되던 아랫단 8면에 모두 안상(眼象)을 새겨넣었다. 안상의 형태는 머리 부분에서 7번의 꺾임이 있고, 밑부분에서 3번의 꺾임이 있는 모란꽃잎 모양이다. 그 8면 위로 수미좌를 상징하는 구름무늬 물매가 이어지는데, 8모의 모서리에만 국화잎새 구름무늬를 한 가닥씩 솟구쳐내어 이를 상징하고 남은 부분은 밋밋한 면으로 단순화시키는 고도의 생략기법을 구사하였다.

봉림사 진경대사 보월능공탑 하대석(부분)

북통 모양의 중대석은 거의 비슷한 양식을 보이지만 의 중대석이 더 배흘림이 강하여 긴장된 느낌을 준다. 따라서 8면을 나누는 실패 모양의 안상기둥도 팽팽하게 힘을 받아 터질 듯 불거져 나와 있다.

이에 비해 의 중대석은 둥근 기둥에 가까울 만큼 배흘림이 사라지고 또 짧아져서 압축된 긴장감을 거의 받을 수 없게 되었다. 당연히 8모의 안상기둥도 밋밋한 실패 모양이 되어 맥빠진 느낌이다. 두 가닥 선으로 연결된 안상 중앙의 꽃무늬는 마름모꼴의 십(十)자화 꽃판까지 서로 같지만 중대석의 긴장과 이완의 차이에서 오는 기백은 사뭇 다르다(도판 4).

봉림사 진경대사 보월능공탑 중대석(부분)

8모 탑신석은 가늘고 길어져서 8각당집이라는 의미를 망각한 표현임을 알 수 있다. 앞뒤로 나 있는 앞문과 뒷문의 문짝 표현도 생략되고 그 좌우로 돋을새김했던 사천왕(四天王)의 표현도 사라졌다. 부도 건축이 가지는 상징 표현조차 외면하려는 말기적 무관심이 빚어놓은 무차별적 생략일 터인데 결과적으로는 상징 표현의 속박에서 벗어나 순수 석조예술로 지향하는 계기를 마련했다고 볼 수도 있다.

옥개석은 기와골과 연목 표현을 안팎에서 모두 생략하였다. 그리고 8모 지붕의 8개 지붕마루만 높게 표현하고 그 끝 망와(望瓦; 지붕마루 끝에 세우는 암키와)가 있어야 할 곳에는 두 개의 고사리 머리 위에 보상화를 얹어놓은 듯한 귀꽃을 장식하여 끝막음해 놓았다(도판 5). 이런 귀꽃 장식은 후백제 지역의 석등(石燈) 양식에서 비롯된 것이다.

봉림사 진경대사 보월능공탑 옥개석(부분)

이상에서 살펴본 대로 울주 와 창원 은 계승관계를 한눈에 짐작할 수 있을 만큼 서로 양식적 공통성을 지니고 있다.

석남사 부도는 낭공대사 부도인가

그런데 필자는 제26회에서 를 가지산문(迦智山門)의 제3대 조사로 사실상 가지산문을 처음 일으켜 세운 보조(普照)선사 체징(體澄, 804∼880년)의 부도인 장흥 양식과 비교하면서 이 세워진 뒤에 이를 본딴 가지산문 계열의 부도일 듯하다고 보았고, 가지산문의 초조인 도의(道義)선사 부도로 세워진 것일 수 있다고 추론했었다. 이는 석남사에 전승돼 오는 도의선사 부도설을 긍정적으로 수용하여 합리화시키기 위한 시도였다.

미륵사지 출토 석등 옥개석

그런데 를 재확인하기 위해 국립중앙박물관에 들렀다가 미술부 소재구(蘇在龜) 학예관이 이 문제를 이미 울산에서 출간할 향토지에 거론했다는 말을 듣고 가 일 것이라는 그의 의견에 쉽게 동의하였다.

비석과 함께 있지 못하여 누구의 부도인지 알 수 없게 되었을 때 가지산이란 산 이름과 연관지어 가지산문 초조인 도의선사 부도로 추정한다는 것은 얼마든지 있을 수 있는 일이기 때문이다.

그러면 어째서 를 낭공대사 행적의 부도로 추정하는지를 밝히기 위해 경북 봉화군 명호면(明湖面) 태자리(太子里) 태자사터에 남아 있다가 1918년 경복궁으로 옮겨온 의 내용 중 그 해당 부분을 옮겨보겠다.

미륵사지 출토 석등 연화하대석

이때에 행재소(行在所; 임금이 궁 밖에 나와 머무는 곳)로 맞아들여 거듭 자비로운 얼굴을 뵙고 이에 기다리던 마음을 열어 다시 무위(無爲; 인연에 따라 일어나고 스러짐)의 설법을 들었다. 사양하고 돌아가려 할 즈음에 특별히 좋은 인연을 맺었다. 이에 여자 제자가 있었으니 명요(明瑤)부인이다. 신라 종실이고 나라의 으뜸 귀족이었는데 대사를 높은 산처럼 우러르고 불교를 존숭하여 석남산사(石南山寺)를 받아서 영원히 머물러 지켜주기를 청하였다.

가을 7월에 대사는 심히 마음에 흡족하여 비로소 이 절에 머물러 살기로 하였다. 멀리 4악(四岳, 동악·서악·남악·북악)에 이어져 있고 높게 남쪽 바다를 눌렀으며 시냇물이 다투어 흐르니 마치 금여곡(金輿谷; 쇠수레가 구르듯이 물소리가 요란한 골짜기)과 같았고 바위와 산봉우리가 높음을 다투니 자개봉(紫蓋峯; 붉은 구름이 뒤덮고 있는 봉우리, 衡山 第一峯의 이름이기도 함)인가 의심스러웠다. 참으로 은일(隱逸)이 사는 그윽한 곳이고 또한 승려가 살 만한 아름다운 곳이었다.

미륵사지 출토 석등 8각간주석

17일에 이르러 삼가 색신(色身)을 받들어 서쪽 봉우리 기슭에 임시로 장사지냈다. 성고대왕(聖考大王; 돌아가신 아버지 대왕, 신덕왕)이 홀연히 돌아가신 소식을 듣고 참으로 가슴 아파하며 특별히 중사(中使)를 보내어 장례의식을 감호(監護; 감독하고 보호함)하게 하고 이어서 조문하고 제사드리게 하였다.

정명 3년(911) 11월중에 이르러 동쪽 언덕 위로 개장(改葬)하니 절에서부터 300보쯤 떨어졌다. 전신이 흩어지지 않고 신색(神色)도 평상시와 같았다. 문하인들이 거듭 자애로운 얼굴을 뵙고 감격하여 사모하는 마음을 이기지 못해 그대로 석호(石戶; 돌문, 석실의 뜻)를 베풀고 막아버렸다. (중략)

불국사 대웅전 앞 석등

금상(今上; 지금 임금, 경명왕)이 왕위를 이어 교종을 존숭하고 선종을 떠받듦이 전왕조와 다름이 없어 시호 드리기를 낭공(朗空)대사라 하고 탑을 백월서운지탑(白月栖雲之塔)이라 하였다. 이에 하찮은 신(臣)에게 명하여 마땅히 붓방아질을 닦으라(비문을 지으라) 하니 인연(仁, 최인연)이 굳게 사양하였으나 면치 못하고 명령에 대답하여 이를 좇는다.

변변치 못한 말을 늘어놓아 남긴 공적을 법대로 찬양하였으나 비유하건대 표주박을 이끌어 바다를 되질한다 해도 큰 바다의 깊이를 알 수 없고 대통을 잡고 하늘을 바라보아도 푸른 하늘의 광활함을 헤아리기 어려운 것과 같다. 그러나 일찍이 자비로운 가르침을 받았고 친척으로 보살핌을 받았으므로 억지로 꾸몄다는 일에는 부끄러움이 없으니 이로써 법은(法恩)에 보답하노라.”

석남산사, 즉 석남사에 낭공대사 행적의 부도가 세워지고 그 비문을 최인연(崔仁, 878∼944년)이 짓게 되는 내력을 대강 짐작할 수 있는 내용이다.

법주사 사천왕 석등

“오직 대사는 당나라 시대 신라국 경명왕 천우(天祐) 연중(904∼922년)에 법연(法緣)이 끝나서 경명왕이 시호와 탑명을 내리고 이어서 최인연 시랑(侍郞)에게 칙명으로 비문을 짓게 하였다. 그러나 세상이 혼잡하고 사람들이 교활하여 성대한 일을 이루기 어려웠다. 이로써 해는 새로워지고 달은 묵어가나 비문을 세우지 못하였다.

뒤에 고려국이 이미 4군(四郡)을 평정하여 3한(三韓)을 솥발처럼 바로 세우자 현덕(顯德) 원년(954) 7월15일에 이 큰 비석을 태자산(太子山)에 세운 것은 좋고도 좋은 인연이 있어서였다.

이에 국사의 문하에 신족(神足) 제자로 국주사(國主寺) 승두(僧頭)인 건성원(乾聖院) 화상(和尙)이 있었는데 법휘는 양경(讓景)이고 속성은 김씨이며 자는 거국(擧國)이었다. 대사를 위해서는 몸도 되고 마음도 되며 왕을 위해서는 귀도 되고 눈도 되었다.

법주사 쌍사자 석등

경명왕(917∼923년) 초기인 918년경에 시호와 탑명을 내리고 최인연에게 비문을 짓게 하였으나 세상이 어지러워 비석을 세우지 못하고 있다가 고려가 후삼국을 통일한 뒤 세상이 안정되자 광종 5년(954), 즉 현덕 원년 7월15일에 가서야 봉화 태자사에 비로소 낭공대사의 비석을 세우게 되었다는 내용이다.

이 비석 세우는 일을 자담하여 주관한 이는 국주사의 승두이자 건성원 주지인 양경화상이었는데, 그는 낭공화상의 고족제자이고 신라 왕족의 후예였다. 이때 이 일에 동참했던 9명의 낭공화상 제자들이 낭공 문중의 중심인물들이었던 듯한데 낭공 재세시에는 어려서 두각을 나타내지 못하다가 뒷날 문중의 중심인물로 부상했다고 적고 있다. 용담 식조(龍潭 式照)·건성 양경(乾聖 讓景)·연곡 혜희(谷 惠希)·유금 윤정(宥金 允正)·청룡 선관(靑龍 善觀)·영장 현보(靈長 玄甫)·석남 형한(石南 逈閑)·숭산 가언(崇山 可言)·태자 본정(太子 本定) 등 9인이 그들이다.

개선사지 석등

그렇다면 어째서 , 즉 낭공대사 부도가 하필 장흥 의 양식을 계승하게 되었을까. 낭공대사 행적(行寂, 832∼916년)은 사굴산문(山門)의 개산조인 통효(通曉)대사 범일(梵日, 810∼889년)의 수제자로 가지산문 제3대 조사인 보조선사 체징(體澄, 804∼880년)과의 직접적인 관계는 현재로서는 찾을 길이 없다.

그런데도 그 부도 양식이 상호 계승관계를 보이고 있으니 이것은 무슨 까닭일까. 이 문제는 이 양식을 그대로 계승하고 있는 의 주인공인 봉림사 진경(眞鏡)대사 심희(審希, 855∼923년)를 통해서야 해결될 수 있다.

봉림산문의 초조(初祖)이자 혜목산문(慧目山門)의 제2대 조사인 심희는 문덕(文德) 초년(888)부터 건녕(乾寧) 말년(898)까지 만 10년 동안 광주(光州) 송계선원(松溪禪院)에 주석하면서 참선과 교화를 행하고 있었다 한다. 최인연이 용덕(龍德) 4년(924)에 지은 에 기록된 내용이다.

임실 용왕리 석등

그래서 이때 진경대사의 뇌리에 새겨진 양식이 장차 낭공대사 사리탑인 로 이어지고 그것이 다시 진경대사의 보월능공탑으로 이어진다고 생각된다.

이 연결고리를 추적하려면 두 비문에 나타난 낭공대사와 진경대사의 행적을 자세히 살펴보지 않으면 안된다.

진경대사는 888년부터 강진 송계선원에 머물렀다 하는데 바로 그 어름인 892년에 견훤이 완산주(完山州), 즉 전주를 근거지로 하여 반란을 일으켜 무진주(武珍州), 즉 광주를 손안에 넣고 자립한다. 그러니 송계선원 일대가 차츰 전란에 휩쓸릴 수밖에 없었다. 이에 진경대사는 898년 송계선원을 떠나 설악산으로 자리를 옮기지만 이곳도 이미 궁예가 차지하여 전란의 소용돌이가 더욱 거세어져 있었다.

그래서 명주(溟洲; 강릉)로 일시 피란해 머문다. 그것이 대체로 900년 전후한 시기였던 듯하니 진경대사 나이 46세 전후한 때이다. 이때 69세의 노경에 접어들었던 낭공대사 행적도 사굴산문의 근거지인 이곳 명주에 머물고 있었다. 아마 진경대사는 이때 낭공대사를 찾아뵙고 그와 인연을 맺었을 듯하다.

그러나 궁예가 901년 나라를 세워 후고구려를 자처하다가 뒤이어 904년에는 국호를 마진(摩震)으로 고치고 철원(鐵圓)으로 도읍을 옮기기 시작하여 백성들을 괴롭히자 이들은 함께 강릉을 벗어나 신라 왕도인 서라벌로 자리를 옮긴 듯하다. 이해 7월 효공왕이 73세의 낭공대사를 왕사로 초빙한 것을 계기로 삼았던 것이 아닌가 한다.

실상사 석등

진경대사 자신이 김유신의 후손으로 임나 왕족의 후예였으니 이곳은 그의 고향이기도 하고 김율희도 그의 일족이었기 때문이다. 그러니 이곳 김해는 진경대사에게 있어서 전란을 피해 있으면서 선지를 펼치기에는 가장 적합한 곳이 아닐 수 없었다.

그래서 이제 막 50대로 접어든 진경대사는 이곳에서 김율희의 도움으로 창원 봉림산에 봉림산문을 개설하여 혜목산문(慧目山門)의 기치를 일신한다. 이렇게 김해에 와서 터를 잡아 안도하고 나자 진경대사는 강릉에서 인연을 맺어 신세진 낭공대사를 김해로 초빙한 듯하니 낭공대사가 경주를 떠나 김해로 가는 것이 907년 늦여름이기 때문이다.

그래서 낭공대사는 이곳에서 진경대사와 김율희 부자의 각별한 보호를 받으며 915년까지 머물다 다시 신덕왕의 초청을 받고 이해 7월16일 경주로 올라간다. 그리고 바로 명요부인의 청으로 석남사로 내려가서 다음해인 916년 2월12일 이곳에서 돌아간다. 85세의 고령이었다.

이때 진경대사는 62세의 노인으로 봉림산문의 주인이 되어 이곳으로 피란해 오는 구산선문의 선사들을 보살피는 막중한 임무를 수행하고 있었으므로 당시 선종계에서 그의 위상은 막강하였을 것이다. 따라서 낭공대사의 사리탑과 탑비 건립에 그의 의견이 상당히 반영되었을 듯하다. 사리탑 건립에 진경대사가 직접 관여하게 된 데는 낭공대사와의 친분이 작용했을 가능성이 크기 때문이다. 진경대사가 낭공대사 사리탑이 건립되는 917년 11월보다 1년 뒤인 918년 12월 4일에 신라왕도 경주로 올라가서 국사가 되는 것으로 보아도 이런 추측이 가능하지 않을까 한다.

그래서 낭공대사의 부도인 가 진경대사의 의도에 따라 양식을 계승하면서 단순해지고 다시 진경대사 자신의 부도인 은 양식을 계승하면서 더 단순해지는 과정을 거치는 듯하다. 그 결과 호남의 부도양식이 영남으로 전파되어 나가게 되었던 것이다.

청량사 석등

석등은 벌써 백제 무왕(武王, 600∼640년) 때부터 8각으로 만들었던 사실을 익산 미륵사지 발굴을 통해 확인할 수 있으니 (도판 6) 및 (도판 7)과 (도판 8) 등이 그 확실한 증거물이다. 그러나 미륵사지 출토 석등 부재물에서 볼 수 있듯이 연화하대석 위에 길고 가는 8각기둥을 세우고 그 위에 다시 넓은 연화상대석을 올려놓은 다음 그 위에 8각 화사석(火舍石; 등불을 넣어 놓는 돌집)을 얹고 다시 그 위에 옥개석(屋蓋石; 지붕돌)을 덮어놓는 결구로 짜여 있다.

그러니 8각기둥인 간주석(竿柱石)이 상대석 이상의 석등 무게를 감당하지 못하고 쉽게 파괴되어 삼국시대 석등으로 현존하는 것이 거의 없다. 다만 불국사가 지어질 때인 8세기 중반에 만들어진 (도판 9)과 이 가장 오래된 예로 꼽히고 있을 뿐이다.

그런데 이런 석등들은 아직 상하 연화대석이나 옥개석 추녀머리 등 어디에도 귀꽃장식이 없고 연화대석의 연꽃잎 표면을 장식하는 꽃무늬도 없다.

그런데 9세기 전반기에 만들어진 (도판 10)에 이르면 화사석의 화창(火窓) 좌우에 사천왕상을 돋을새김하거나 상하 연화대석의 연꽃잎 표면에 모란꽃잎 모양의 보상화문(寶相華文)을 덧장식하는 장식성이 나타나기 시작하는데 이와 때를 같이하여 쌍사자석등이 출현한다.

화엄사 각황전 앞 석등

이후 선종이 들어와 구산선문으로 그 세력을 확장해 가면서 신흥 선종사찰에서는 부도미술의 발전과 발맞추어 서로 양식적 영향을 주고받으며 석등양식을 다양하게 발전시켜 나간다. 그 선구적인 형식을 보이는 것이 (도판 12)이다. 이 석등은 좌우에 서 있는 쌍탑에서 탑지(塔誌)가 발견되어 경문왕 10년(870)에 만들어진 것임을 추정할 수 있으므로 석등에 있어서 기년명을 가진 유일한 기준작이기도 하다. 쌍탑과 동시에 조성되었을 것이기 때문이다. 그 서탑지(西塔誌)의 내용은 다음과 같다.

“탑을 만든 때. 함통(咸通) 11년(870) 5월(月) 일(日). 때는 응왕(凝王; 景文王 凝廉) 즉위 10년이다. 만든 이유. 헌안왕 왕생을 경축하기 위해 만든 탑. 서원부(西原部, 지금 청주) 소윤(小尹) 내말(奈末; 제11위 관등) 김수종(金邃宗)이 상주해 들려서 칙명을 받들다. 백토(伯土) 급간(及干; 제9위 관등)이 주선하다.(造塔時. 咸通十一年五月日. 時凝王卽位十年矣. 所由者. 憲王往生 慶造之塔. 西原部小尹 奈末金邃宗聞奏, 奉勅. 伯土及干珍)”

탑지에서 밝힌 대로 이 석탑들은 경문왕 10년(870)에 만들어진 것이 확실하니 동탑지에서도 같은 해 만들었음을 밝히고 있기 때문이다. 따라서 그 사이에 있는 역시 이 동서 양탑과 동시에 만들어졌다고 보아야 하는데 그 양식기법으로 보아도 이의 타당성이 입증된다. 기본적으로는 상하 연화대석 사이에 8각 간주석을 세워 화사석을 받치고 있는 일반형 석등이지만 그 장식성이 판연히 달라져 있다.

우선 연화하대석에서 뒤집어진 연꽃잎마다 그 끝 복판에 귀꽃 장식이 나타나기 시작하였다. 어린 고사리 머리처럼 말려올라간 덩굴수염 두 개가 등을 맞대고 있는데 그 위로 모란 꽃잎을 포개놓은 듯한 보상화 장식이 덧붙여져 있는 모습이다. 이런 귀꽃 장식은 옥개석 8각지붕마루의 망와(望瓦) 표현에도 그대로 부여되고 있다.

그리고 연화상대석의 위로 핀 연꽃잎 표면에는 모란꽃잎이 여러 장 포개져 있는 듯한 보상화 장식을 더하여 화려한 장식성을 과시하였다. 뿐만 아니라 옥개석 상륜부에서는 석탑 상륜부의 여러 특징적 요소들을 받아들여 보륜(寶輪)·보개(寶蓋)·수연(水烟)의 표현을 분명히 하였다.

이것은 석등 양식에 있어서 획기적인 변화였다. 이런 획기적인 상륜부의 양식 변화는 이후 석등 양식에도 그대로 계승되지만 부도 양식에 지대한 영향을 끼쳐 당장 884년에 바로 그 보림사에서 이루어지는 부터 보개(이 부분은 현재 파손되어 있음)와 보륜·수연이 갖추어진 상륜부를 가지게 된다. 이 양식이 885년에 이루어지는 하동 지리산 쌍계사의 를 거쳐 울주 가지산 로 이어지면서 전국으로 확산되어 나간다.

그런데 이 석등이 만들어지기 직전에 광주 부근 무등산 자락의 담양군 남면(南面) 학선리(鶴仙里)에 있는 개선사(開仙寺)에서는 전례없이 특이한 형태의 석등을 창조해 놓는다. 마치 둥근 연화소반(蓮花小盤) 둘을 주둥이끼리 맞대어 놓은 듯한 표현으로 길고 가는 8각기둥이었던 8각 간주를 대신해 놓은 것이다. 그러니 장대 같던 8각 간주의 위태로움이 일시에 사라지며 석등도 안정감을 되찾게 되었다. 아마 이런 의장은 연화소반을 뒤엎어 함께 나르는 설거지 장면에서 번개처럼 터득해 내었을지도 모르겠다.

그런데 다행스럽게도 이 획기적인 양식변화를 보인 이 석등의 화사석에 그 조성 내력이 새겨져 있다. 그 일부를 옮겨보면 다음과 같다.

“경문(景文)대왕님과 문의(文懿)황후님, 대랑(大娘; 경문왕의 둘째 왕비이자 문의황후의 여동생인 듯)님이 원등(願燈)으로 심지를 세우다. 당 함통(咸通) 9년(868) 무자 한봄날 저녁에 달빛을 잇다. 전국자감경 사간 김중용(金中庸)이 기름값으로 내놓은 벼 300석을 올려보내다. 승 영판(靈判)이 석등을 건립하다. 용기(龍紀) 3년(891) 신해 10월 승 입운(入雲).(景文大王主 文懿皇后主 大娘主, 願燈 立炷. 唐咸通九年戊子仲春夕, 繼月光. 前國子監卿 沙干金中庸, 送上油粮業租三百碩. 僧靈判建立石燈. 龍紀三年辛亥 十月 日 僧入雲)”

선종을 본격적으로 이해하기 시작했던 경문왕이 헌안왕의 두 따님인 제1·제2왕후와 함께 무진주 무등산 자락에 원등(願燈)으로 이 석등을 세웠다는 내용이다. 그렇다면 현재 개선사(開仙寺)로 쓰고 있는 이 절의 본래 이름은 개선사(開禪寺)였을지도 모르겠다.

어떻든 보물 제111호인 이 (도판 13)은 장구통형 석등의 시원을 이루는 것으로 이곳에서는 연화소반을 주둥이 맞대어 엎어놓은 듯한 모양의 간주석 형태를 보이니 간주석이라기 보다는 중대석이라는 표현이 더욱 타당할 듯하다. 상대·중대·하대의 3중 기단부를 갖춘 8각부도의 결구와 같아진 것이다.

이런 간주석의 변화만 있는 것이 아니라 중대가 편안해지자 화사석을 마음놓고 확장하여 8면에 화창(火窓)을 뚫는 대담성을 보이고 옥개석에는 8모에 높은 귀꽃을 장식하였다. 그리고 크고 넓직한 화사석을 받치기 위해 넉넉하게 커진 연화상대석의 연꽃잎 표면에는 겹꽃 장식이 화려한 모란꽃잎을 겹겹이 새겨 장식해 놓았다.

이런 석등 양식은 곧바로 보물 제267호인 (도판 14)으로 이어진다. 양식을 그대로 계승하였는데 다만 마주 붙여놓은 연화소반의 간격이 조금 벌어지면서 길이가 길어지니 중대석 전체가 흡사 장구통 같이 되고 말았다. 그래서 이제부터는 이를 장구통형 석등이라 부르기로 하겠다.

이밖에 이 석등은 형식에다 두 가지 요소를 더 보태고 있다. 장구통형 중대석받침으로 구름무늬를 돋을새김한 받침돌 하나를 연화하대석 위에 첨가하였고 상륜부에 노반(露盤)이 더 설치되어 있다. 아마 그 위에 보륜과 보개도 있었을 것이다. 이는 양식에서 받은 요소일 것이고, 구름무늬 받침돌은 (제26회 도판 9)에서 받은 영향일 터이다.

높이가 518cm나 되고 조각 기법이 웅혼장쾌한 것으로 보면 견훤이 후백제왕을 자칭하여 후백제 건국을 천하에 공포하는 900년경에 만들어진 것이 아닌가 한다.

이 을 뒤잇는 양식의 석등이 보물 35호인 (도판 15)이다. 견훤이 실상산문과 화해하고 나서

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)